| Topページ | コンセプト | 設計 | 製作 | 組み立て | 使用感 | 問い合わせ |

|

約32型程度の液晶テレビやプラズマテレビにピッタリの本格派スピーカー。 音質重視で迫力の音が楽しめます。やっぱりマルチチャンネルじゃなくて 音質です!! |

|

|

【目次】 1.コンセプト 2.設計 2.1ユニット選び 2.2エンクロージャーの設計 2.3ネットワークの設計 3.製作 3.1板取り・部材の切り出し 3.2組み立て (1)バスレフダクトの組み立て (2)エンクロージャーの組み立て1 (3)裏板の加工とネットワークの配線 (4)エンクロージャーの組み立て2 (5)仕上げ、塗装 4.接続・試聴 |

奮発して購入した32型のプラズマテレビを使っているのですが、映画を見る時に どうしても質の高い音が欲しいと思っていました。しかし、市販されている サラウンドプロセッサでは、やれ5.1chだのDTCがどうのとめんどくさいし、 スピーカーを何個も使わなければなりません。かねてより、自宅で映画を見る場合、 スピーカーの個数よりも、音質が問題で、低い音から高い音までいい音で映画を 見れば、すごい迫力で充分楽しめると思っていました。今までは、21型の ブラウン管テレビの両側に、昔自作した大きなスピーカーを置いて 使っていたのですが、プラズマテレビを購入してからは、大きなスピーカーが 置けなくなり、大変不便でした。 そこで、プラズマテレビと大きさがよく一致し、低音から高音まで 質の高い音が聞け、メインのステレオ用(音楽再生用)として充分使用に耐える、 要はメインシステムとしても使用できるAV用のスピーカーを作ることにしました。 基本条件は以下の4項目です。

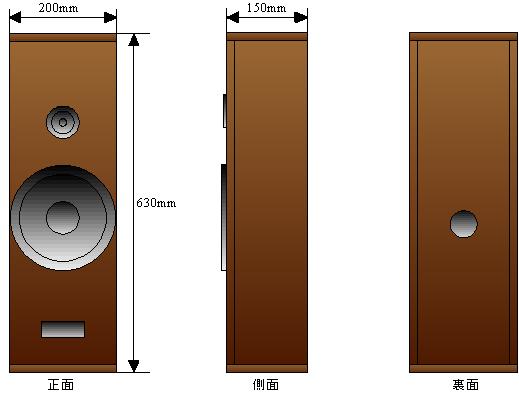

図1−1:オリジナルスピーカ概観(構想図)

プラズマテレビの両側に置くということでスピーカの幅が決定して しまいます。スピーカーユニットとしては最大で16cmのものということに なり、フルレンジスピーカーでは低音がどうしても不足すると思われます。 そこでウーファーとなるのですが、結局フォステクスのFW168Nに決まりました。 このユニット、写真では目立たないので購入した後でわかったのですが、 非常に磁石が大きく、強力なドライブ能力を持っていそうです。 小さなエンクロージャーでもかなりの低音が期待できそうな感じです。専門家の 言う「スピード感のある締まった低音 かな?」。このスピーカーを使うのであれば、 スピーカーの口径からしても、無理して3ウェイにするのではなく、素直に 2ウェイシステムにすることにします。 次にツイータですが、FW168Nに合うツイータというと、同じフォステクスの FT28DかFT207Dです。当初はFT28Dを使う予定だったのですが、秋葉原に買いに 行ったら在庫切れでしたので、失敗したら後で変更すればいいやと思い、 仕方なくFT207Dを購入しました。(しかし、これが成功だったみたいです。) これでユニットの構成がが決定しました。ネットワークは後で設計しますが、 今回は基本的にアッテネータを使うこととします。  図2−1:スピーカーユニット

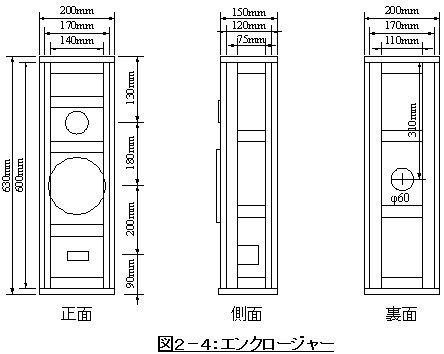

スピーカのエンクロージャーといえば、密閉、バスレフ、ダブルバスレフ、 バックロードホーン程度が自作できる型式になります。今回は、プラズマテレビの 両サイドにおくということと、密閉式では低音が不足するはずだし、ダブルバスレフや バックロードホーンは設計が難しそう、ユニットをFW168NとFT207Dの 2ウェイシステムにするということで、バスレフタイプにしました。 図1-1のように、大きさはプラズマディスプレイと高さを合わせるため、 630mm(H)×200mm(W)×150mm(D)にしました。 あまり大きなエンクロージャーではないので、内容積をかせぐためにあまり厚い 板は使えません。そこで、15mm厚の合板を使用します。しかし、このままでは 大きな音を出すとフロントバッフルがたわむことが考えられるので、 補強をしっかり施します。4すみだけでなく、バッフル板、側板とも2本ずつ 補強用の桟を渡し、がっちりとしたエンクロージャーを目指します。補強用の桟の 位置はフロントバッフルに関してはウーファーの上下と天板、底板と張り合わせる隅、 側板、裏板に関しては、だいたいフロントバッフルと同じような位置に現物合わせで 適当につけます。 ユニットの取り付け位置としてはウーファーとツイーターをなるべくくっつけた 方がいいのですがこの形のトールボーイ型であまりウーファーとツイータを くっつけると見た目にあまりかっこよくありません。ここはカッコ優先でウーファーを 真中下よりに配置し、バスレフダクトとツイータをある程度離して配置しました。 結果的にはそんなにバラバラな音にはならなかったと思います。 内部寸法は600mm(H)×170mm(W)×120mm(D)ですので内容積は12.24Lですが、 補強材、ユニット等の容積を差し引いて約11Lとして計算します。   大きさとユニットが決まったところで、バスレフダクトを設計します。基本的には

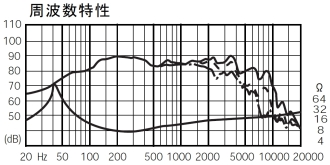

低い音もちゃんと再生したいということと、FW168Nの特性が図2-2のようになりますの

で、バスレフダクトの共振周波数を50Hz程度を狙ってみます。FW168Nの取扱説明書

には、容積11L、FT28Dとの組み合わせで、ポート共振周波数を62Hzとした設計例が

載っています。これを参考に、今回はポート共振周波数を50Hzを狙って設計します。

こんな時にスピーカ設計に非常に約にたつホームページ

<http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff.htm>

がありますので、このホームページを利用してバスレフダクトを設計します。今回

製作するエンクロージャーの内容積およびFW168Nの各パラメータは、

大きさとユニットが決まったところで、バスレフダクトを設計します。基本的には

低い音もちゃんと再生したいということと、FW168Nの特性が図2-2のようになりますの

で、バスレフダクトの共振周波数を50Hz程度を狙ってみます。FW168Nの取扱説明書

には、容積11L、FT28Dとの組み合わせで、ポート共振周波数を62Hzとした設計例が

載っています。これを参考に、今回はポート共振周波数を50Hzを狙って設計します。

こんな時にスピーカ設計に非常に約にたつホームページ

<http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff.htm>

がありますので、このホームページを利用してバスレフダクトを設計します。今回

製作するエンクロージャーの内容積およびFW168Nの各パラメータは、

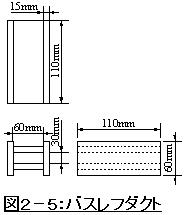

となっておりますのでこれらを入力して様子をみます。なお、今回は塩ビパイプ等を 利用した丸型のものではなく、合板を使った角型のダクトとします。 その結果、 ポート共振周波数 = 52Hz バスレフ開口部 = 6cm×3cm ダクト奥行き = 12.5cm(フロントバッフル厚含む) というあたりがエンクロージャーの形、低域狙いからよさそうです。見た目も 今回のスピーカーによく合いそうなバスレフダクトです。 また、ダクトはフロントバッフル板の補強も兼ねたいと思いますので、 最終的に図2-5のような角型のダクトになりました。

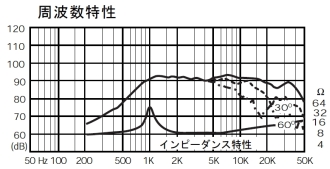

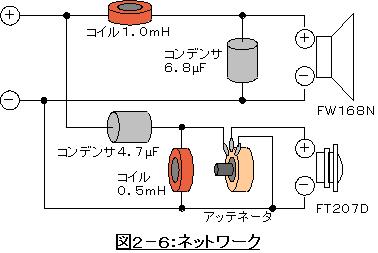

FW207Dの取り扱い説明書にFW167との組み合わせのネットワーク図がありました。

取り扱い説明書を読む限り、FW167に比べてFW168Nの方がmoは大きいが、マグネットが

強力でスピード感があり、剛性が高いため、最低共振周波数が若干高めではないかと

推測しました。しかし、そんなに大きな差はないと考えられるので、今回はFT207Dと

FW167の組み合わせによる推奨ネットワークと同じものに

します。図2-6のようなクロスオーバー周波数=2.5KHz程度、12dB/octの

ネットワークです。

FW207Dの取り扱い説明書にFW167との組み合わせのネットワーク図がありました。

取り扱い説明書を読む限り、FW167に比べてFW168Nの方がmoは大きいが、マグネットが

強力でスピード感があり、剛性が高いため、最低共振周波数が若干高めではないかと

推測しました。しかし、そんなに大きな差はないと考えられるので、今回はFT207Dと

FW167の組み合わせによる推奨ネットワークと同じものに

します。図2-6のようなクロスオーバー周波数=2.5KHz程度、12dB/octの

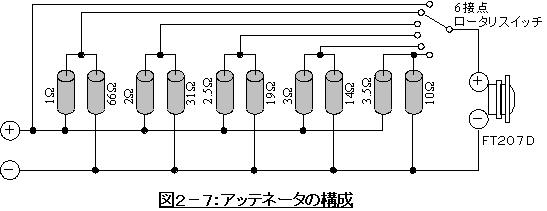

ネットワークです。また、今回はアッテネータを手作りしました。図2-7のように2回路6接点の ロータリーSWと抵抗を使い、0〜5dBの減衰量を持ったものをつくってFT207Dと 接続します。 ロータリスイッチはいい物(高価なもの)の方がいいことは間違いないとは 思いますが、普通の安いものでも充分です(少なくともかなりの専門家でないと 音の違いはわからないと思います)。抵抗は1W〜2Wの金属皮膜抵抗がいいのでは ないかと思います。私は2W金属皮膜抵抗を使用しました。 出来上がった手作りアッテネータを図2-6のアッテネータの変わりに使用します。

アッテーネータの位置ですが、いろいろと試せるようにということで、 フロントに配置しました。取り付けに関しては、小さな穴を空け、アッテネータ用の パネルを貼るだけですので、現物合わせで適当に配置しました。各図にアッテーネータ の位置は示していません。

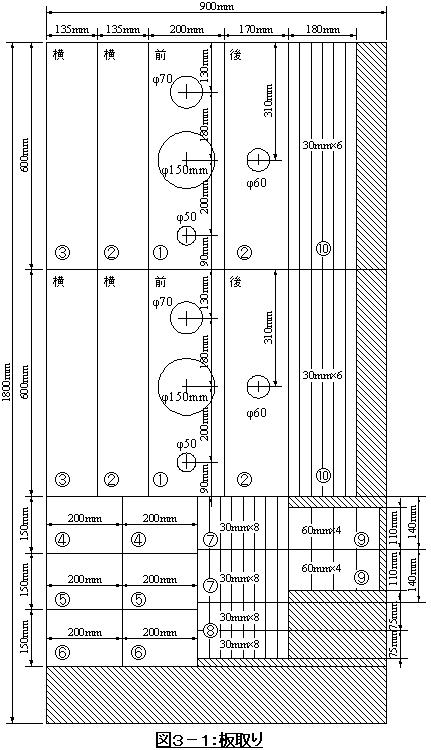

図2−6、図2−7から必要な板を割り出し、板取りを決定します。

DIY店でカットしてもらうことと、補強材を含め、全ての板を切り出すことを

前提に、のこぎりの切りしろを含めて効率的に部材がとれるようにします。

最終的には図3−1のようになりました。15mmの定尺合板

(900mm×1800mm)1枚から2本分の部材を切り出します。

図3−1の、6、7、8、10の部材については予備も含まれています。

とっても大変ですが、自分でのこぎりで切り出すのも楽しいものです。自分で

切ったらできあがりの喜びもひとしおかもしれません。私はDIY店で切り出して

もらいました。ただし、ウーファー、ツイータ、ターミナル、

バスレフダクト用の穴あけはDIY店でやってくれない場合がほとんどなので、

自分でやります。自分で穴あけを行うとかなり汚くなってしまうことが多いのですが、

スピーカーユニットに隠れて見えなくなってしまう部分ですので穴があいていれば

OKです。

図2−6、図2−7から必要な板を割り出し、板取りを決定します。

DIY店でカットしてもらうことと、補強材を含め、全ての板を切り出すことを

前提に、のこぎりの切りしろを含めて効率的に部材がとれるようにします。

最終的には図3−1のようになりました。15mmの定尺合板

(900mm×1800mm)1枚から2本分の部材を切り出します。

図3−1の、6、7、8、10の部材については予備も含まれています。

とっても大変ですが、自分でのこぎりで切り出すのも楽しいものです。自分で

切ったらできあがりの喜びもひとしおかもしれません。私はDIY店で切り出して

もらいました。ただし、ウーファー、ツイータ、ターミナル、

バスレフダクト用の穴あけはDIY店でやってくれない場合がほとんどなので、

自分でやります。自分で穴あけを行うとかなり汚くなってしまうことが多いのですが、

スピーカーユニットに隠れて見えなくなってしまう部分ですので穴があいていれば

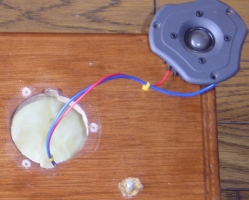

OKです。ウーファー用の穴は、直径151mmですが、最初に150mmの穴を開け、 やすりで少し広げましょう。FW168Nはマグネットが非常に大きいので 151mmの穴ではぎりぎり入る大きさです。図3−2のウーファーの穴は 既にウーファー用のパッキンがついた状態です。 FT207Dは穴のユニット径ぎりぎりのサイズになっているのと、配線用ターミナルが 飛び出ているので単純な穴にはなりません。最初に70mmの穴を開けその後 やすりで広げて、ツイータのおしりの一部が入るようにします。次にスピーカー ユニットの端子の部分をやすりで広げ、図3−3のように、ユニットがすっぽり 入るように調整します。穴の形状に関してはFT207Dの取り扱い説明書を ご覧ください。 バスレフダクト用の角穴は、丸い穴を4すみにあけ、そこから細いのこぎりで 切って行きます。穴が抜けたらやすりできれいに仕上げます。バスレフダクトは そのまま外から見える部分ですので、丁寧にきれいに仕上げます。やすりがけの コツは、力を入れず軽く、根気よく長時間行うことです。力を入れて早く 削ろうとすると、まっすぐ削っているつもりが気がついたら斜めになっていると いうことがよくあるので注意してください。根気よく、軽く、長時間です。 最後にリアバッフルのターミナル用の穴もあけます。裏側の穴になるので、 丸穴でも角穴でもかまいません。角穴の場合はバスレフ開口部と同様に仕上げます。 今回は角穴としました。私は、裏面といえどもかっこを考えて角穴にしました。 穴が空いたらウーファー用の穴をあけて切り出した丸い板を当てて、ターミナルの 位置を確認し、ターミナルをつけます。ターミナルはワンタッチ式のものでも かまいませんが、ネジ止め式の方がしっかりとケーブルを取り付けることが できるのでお薦めです。ネジ止め式のターミナルは図3−4のような物から もっと高級なものまでいろいろあるのですが、どれでもかまいません。ターミナルを つけたらリアバッフルに接着します。接着のポイントは見えない部分にたっぷりと ボンドを塗りたくることです。スピーカーのエンクロージャーで一番の問題は 空気漏れと剛性不足です。ボンドをしっかり塗ってがっちり接着しましょう。

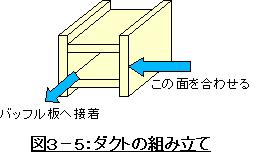

(1)バスレフダクトの組み立て

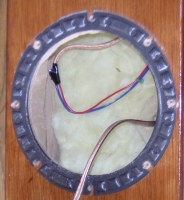

(1)バスレフダクトの組み立て全ての部材が揃ったところで組み立てを開始します。まずは部材9を使用して ダクトから製作します。スピーカーに色を塗ったり、ニスを塗ったりする場合は、 ダクトを組み立てる前に内側にあたる部分を先に塗ってしまいます。 組み立ててからでは、はけが届かず塗ることができないので非常に汚くなります。 9を片側4枚使用して図2−5のように木工用ボンドで張り合わせます。この時、 フロント板と接着する部分が平らになるように組んでください。また、ダクトは 内側はきれいな穴が必要なのでボンドがはみ出さないように組み上げ、外側は エンクロージャー内部でまったく外から見えませんので、空気漏れがおきないよう、 たっぷりとはみ出すくらいボンドをつけてがっちり接着するようにしてください。 基本的にエンクロージャーの内側にはたっぷりのボンドを使ってがっちり 接着するようにします。 次に、ダクトをフロントバッフルに接着します。この場合もダクトの まわりにたっぷりとボンドを使い、空気漏れが無いようにがっちり接着します。 (2)エンクロージャーの組み立て1 バスレフダクトを組み立て、接着剤が乾いたらエンクロージャーの組み立てに 入ります。エンクロージャーは前から後、上から下へ向かって組み立てていき、 板同士の誤差や不整合を裏の下のほうに集中するようにします。こうすることによって 正面からの見た目がきれいになります。また、見た目や仕上がりの美しさを考慮して、 基本的にくぎは使いません。補強材をしっかりと使い、たっぷりとボンドを使えば くぎよりもはるかに強力な接着力が得られます。 まずは、フロントバッフル【1】に側板【2】、【3】を接着します。 通常フロントバッフルを挟み込むように側板をつけるのですが、今回のスピーカーは 幅がスピーカユニットぎりぎりのため、フロントバッフルもぎりぎりの大きさに なります。したがって、図1−1のように側板をつけることになります。 接着する時は、板を斜めにして外側からつけるようにし、可能な限り外側にボンドが はみ出さないようにします。内側は補強材をつけるので、はみ出したボンドは ふき取っておきます。 側板をつけ、ある程度接着剤が乾いたら、天板【4】、底板【5】をつけます。 この時も前から後のほうに天板、底板をあて、前面にはなるべくボンドが はみ出さないように注意します。はみ出したボンドはすぐにふき取ります。 これで、基本となるエンクロージャーの箱型が出来上がります。 次に補強材をつけていきます。まずは、現物合わせでボンドをつけずに補強材を 当て、寸法の確認をします。最終的に裏板がぴったりと納まる寸法になっているか どうか確認します。サイズがうまく合わなければ、やすりやのこぎり等を使って 補強材の寸法を調整します。それぞれの補強材がぴったりと収まる寸法であることを 確認したら部材【7】、【8】、【10】を使って図2−4のようにリアバッフル 以外の各所に補強材を当てます。補強材の周りには接着後にたっぷりと木工ボンドを もってガチガチにしましょう。 (3)裏板の加工とネットワークの配線  ここまでできたところで、配線を先にしてしまいます。リアバッフルの補強材

を避けたところに、コンデンサ、コイル等を配置し、スピーカーケーブルを

図2−6のアッテネータおよびスピーカユニット以外を配線します。配線は全て

半田づけするか圧着端子で接続するのが確実です。一通りの配線が終わったら、

コンデンサやコイルは合成ゴム系のボンドで接着してしまいます。ただし、後で

ネットワークをいろいろと変更したい方は接着せずに中ぶらりんにして

おきましょう。最終的には、ウーファー側とツイータ側にそれぞれ一組ずつ線を

引き出す形になっているはずです。

ここまでできたところで、配線を先にしてしまいます。リアバッフルの補強材

を避けたところに、コンデンサ、コイル等を配置し、スピーカーケーブルを

図2−6のアッテネータおよびスピーカユニット以外を配線します。配線は全て

半田づけするか圧着端子で接続するのが確実です。一通りの配線が終わったら、

コンデンサやコイルは合成ゴム系のボンドで接着してしまいます。ただし、後で

ネットワークをいろいろと変更したい方は接着せずに中ぶらりんにして

おきましょう。最終的には、ウーファー側とツイータ側にそれぞれ一組ずつ線を

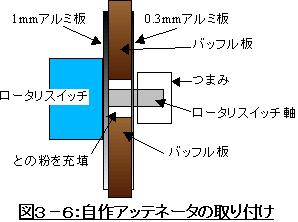

引き出す形になっているはずです。次にアッテネータを取り付けます。既製品のアッテネータを使う場合は、 アッテネータ自体にパネルや取付方法等が説明されていると思いますので、 それに従ってつけてください。ここではオリジナルのアッテネータを自作した 場合の取り付け方を説明します。 アッテネータを通常のロータリスイッチで自作した場合はそのままでは エンクロージャに取り付けることができないと思います。その場合は、 アルミ板(1mm程度の厚さ)、との粉を使用して図3−6のようにつけます。 まずアルミ板を適当な大きさにきり、それにロータリースイッチ等をつけ、 アッテネータを構成します。できあがったアルミ板つきアッテネータを エンクロージャの内側に接着します。釘は使いにくいので、合成ゴム系の金属・木の 両方が接着できるものを使います。私はボンドG17を使用しました。  外から見ると、アッテネータの部分が窪んでアルミ板が見えるような感じです。

ここで、との粉に水、木工ボンドを加えて混ぜ、ネトネトの充填材をつくります。

これをアッテネータの窪んでいる部分にいれます。ロータリースイッチの回転軸に

ついてしまってもお構いなしです。木工ボンドは金属は決してつかないので、

乾いた後にロータリースイッチを回せば全然問題ありません。最後に、エンクロージャ

の表側に0.3mm程度の厚さのアルミ板を貼ります。できればこのアルミ板には

目盛を振ったり、オリジナルのロゴを入れたりするとカッコ良くなるかもしれません。

外から見ると、アッテネータの部分が窪んでアルミ板が見えるような感じです。

ここで、との粉に水、木工ボンドを加えて混ぜ、ネトネトの充填材をつくります。

これをアッテネータの窪んでいる部分にいれます。ロータリースイッチの回転軸に

ついてしまってもお構いなしです。木工ボンドは金属は決してつかないので、

乾いた後にロータリースイッチを回せば全然問題ありません。最後に、エンクロージャ

の表側に0.3mm程度の厚さのアルミ板を貼ります。できればこのアルミ板には

目盛を振ったり、オリジナルのロゴを入れたりするとカッコ良くなるかもしれません。

これでネットワークの配線およびアッテネータの取り付けが完了です。 (4)エンクロージャーの組み立て2 裏板を止める前に、吸音材を入れます。今回のスピーカーはトールボーイ型で すので、エンクロージャーが全て出来上がった後だと吸音材が極めて入れにくいです。 そこで、あらかじめ吸音材を入れておきます。吸音材はDIY店で売っているグラスウール かフェルト系のもので充分です。そのままでは厚すぎるので1/3位の厚さに裂き、 これを、側板につけます。ステップル等で打ち込んでつけるのがつけやすいかと 思います。フロントバッフルには吸音材はつけません。 最後に裏板をつけます。接着する前に一度裏板をはめ込んでみてうまくはまることを 確認した後、裏板をはめ込む部分にこれでもかとたっぷりと木工用ボンドをぬって 接着します。ボンドがはみ出たらふき取ります。なお、スピーカーコードはそれぞれ ツイータ用、ウーファー用のそれぞれの穴から出しておきます。裏板を接着したら フロントのウーファーの穴から吸音材を入れ、裏板にはります。 これでエンクロージャーそのものは出来上がりです。ボンドが乾燥するまで 待ちましょう。 (5)仕上げ・塗装 やはり仕上がりは美しいほうがいいので、がっちりときれいになるように仕上げ・ 塗装作業を行います。 まず、エンクロージャーの仕上げとして、塗装の前に面取りのやすりがけをします。 フロントバッフルの両側は丸みを帯びるようにやすりがけします。バッフル版の幅が ウーファーの幅とだいたい同じくらいのため、いわゆるラウンド型の フロントバッフルというところまで丸くはできませんが、できるだけ丸めます。 フロントバッフルの上下の角については、面取り程度の丸みで充分です。 次に、出来上がったエンクロージャに100番以下の荒い紙やすりでやすり がけします。全体が均一になるようにざっと行います。次に400番台以上の 細かい紙やすりで同様にやすりがけしますが、今度は丁寧に行います。 やすりがけが完了したら、塗装します。今回はプラズマテレビの両側に置くことを 前提にしていますので、暗めの色ということでチーク色の水性ニスを使いました。 塗料を塗り、乾いたら紙やすりで丹念にやすりがけをします。これを3回〜4回 繰り返すと、つるつるの表面になります。エンクロージャーの裏面については 変に見えない程度ということで2回程度ざっと塗装しました。  図3−7:スピカ−できあがり

それでは、スピーカーを接続します。スピーカー端子がついているテレビで、 DVDやビデオ等を見ることができるだけでいいのであれば、直接テレビに接続して しまいます。ただし、テレビ内蔵のアンプはあまり質のいいものでは ないので、音楽や迫力のある映像・音声を楽しみたければちゃんとした オーディオアンプに接続することをお薦めします。 まず音を出してみたのですが、なかなか行けます。ねらいどおり、かなり低い音が バスレフダクトから勢いよく出ており、日本の狭い家ではメインスピーカーとして 充分使えると思います。ツイータは定格通り1dBほど落としたところで 使っています。今まで20年近く使っていたメインスピーカ(コーラル8A-70と フォステクスFT55Hの2ウェイバスレフスピーカー)と比べてサイズは非常に 小さくなったのに遜色ない音が出ています。低域もパンチのある感じで以前の メインスピーカーよりもよく出ているかもしれません。プロの方が聴いたら 全然いい音ではないのかもしれませんが、私の耳には非常にいい音に 聞こえました。 また、ウーファーとツイータの位置が離れているのですが、テレビやポップスを 聴いている限りはほとんど気になりません。クラシックをちゃんと聴いたら音が バラけて聴こえるかもしれません。 一つだけ難点があるとすれば、若干指向性が鋭いと思われます。スピーカーの 正面で聞く分には非常にいいのですが、横のほうに行くと低域が不足している ように感じます。しかし、部屋の環境も大きく影響するので何とも言えません。 測定器等を持っていませんのでどんな性能かグラフで示すことはできませんが、 まずは非常に良いスピーカーが出来上がりました。引越しでもして部屋が広くならない 限り、メインスピーカーとして使いつづけるものになりそうです。。。

|