19.03.18

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

もう50年も前「空軍大戦略」という本を読んだ

史実に基づくれっきとしたセミドキュメンタリーである。

史実に基づくれっきとしたセミドキュメンタリーである。バトルオブブリテンとは第二次大戦においてドイツがイギリス侵攻の前哨戦として行われた大航空戦のイギリス側の呼び名で、ドイツではイングランド航空戦という。

それは1940年7月10日から10月31日までの114日間(諸説あり)、ドーバー海峡沿いの上空でイギリス戦闘機1,081機、ドイツ戦闘機1,024機が戦った。航空戦そのものでは明確な勝敗はつかなかったが、作戦目的であったドイツのイギリス上陸(アシカ作戦)の前提である「イギリス空軍の無力化」ができなかったから、イギリスの勝ちということだろう

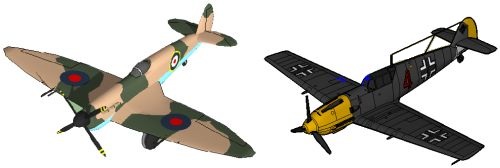

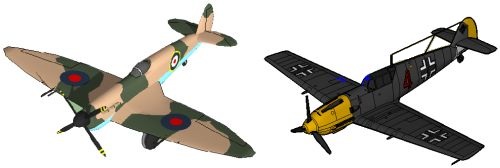

この戦いからスピットファイアが「英国を救った戦闘機」と呼ばれた。逆の意味でメッサーシュミットも「英国を救った戦闘機」と呼ばれるのだろうか?

ちなみにスピットファイアとは「

ともかく当時本を読んだときは、その壮大な史上最大の航空戦に感動というか、驚異を感じた……だけであった。文中、レーダーの働きとか日々の損害の補修や兵站などが描かれているが、当時はその重要性を理解できず気にもしなかった。

付け加えておくと、イギリスでは当時から女性の進出がすごい。直接戦闘員はいないが、軍隊でさまざまな職種についていた。

とにかく素晴らしい本だ。著者がものすごく深い調査をして書いている。今も本棚にあり、気が滅入ったときは引っ張り出して登場人物に元気を分けてもらっている。とはいえ買ってから半世紀も経ち、紙は黄変しボロボロになり、本の綴じもほころびページがバラバラになりつつある。右上の写真は2019年現在の表紙だが、退色し白っぽくなっている。半世紀以上愛読書として何度も読まれたら、本も冥利に尽きるだろう。

とまあ、それだけではそれだけであるが、オペレーションズ・リサーチの本を読んでこの「空軍大戦略」のレーダーの記述を思い出し、その部分を読み直した。

バトルオブブリテンの主役たち

スピットファイアはメッサーシュミットより、翼面荷重が少なく旋回性能が良かったという説もある。しかしそんなチマチマしたことでなく、この戦いの双方の目的は何か、持てる手段は何か、それをいかに使えば最大限の効果を出せるかということを考え、決め、実施した、それが本質だ。そしてそれに貢献したのは、オペレーションズ・リサーチでありブランケット・サーカスの成果だ。だがそれは一朝一夕ではなしえなかった。イギリスは戦いのはるか前から準備をしていた。ハードだけならだれでも思いつくだろうけど、運用方法の重要性に気が付かないといけない。

日本軍艦がアメリカ機を撃墜したより、アメリカ軍艦が日本機を撃墜した方がはるかに多い。それはVT信管とか機関銃の発射速度とかレーダーの性能などハードの要因も多かっただろう。しかし指揮管制の考え方においても完全に負けていた。対空射撃も軍艦同士の砲撃戦でも、射撃を艦隊で管制するのか、艦全体として管制するのか、砲塔まかせなのかということだ。司令や艦長が対空戦闘をいろいろ研究して効果を出した例があるが、そういったものを標準化し全軍に教育したとは聞いたことがない。

事情や環境の違いはあったのだろうが、論理性、革新性において我国は劣っていたと思う。いや革新性がなくても、持っているものを最善に使おういう発想があれば良かった。ミッドウェー海戦でも陸用爆弾を積んだまま発進させれば、ただ飛行機が撃破されただけではなかったろうにと思うのは後知恵ではあろうけど……

1929年 12月 さくら一座の初仕事 今日は全員集合で討論初日である。 | |

「共通認識を持ってから自由に意見交換をしたいと思います。 状況説明をしたいと思います。まず戦いはノモンハンと呼ばれる国境沿いの小さな村近くで、国境線の認識違いから小競り合いが始まります」 | |

「話をさえぎって悪いが質問。ノモンハンとか具体的な名前が出てくるが、何か根拠があるのかね?」

| |

「それは仮定です。ソ連は基本的に太平洋に不凍港を求めています。しかしシベリア出兵でウラジオストクを米英仏の連合軍に占領されてから、今まで太平洋側に大型艦船が利用できる不凍港はありません。  ソ連は2年前、中華民国にちょっかいを出しましたが、中華民国とアメリカの連合軍に大敗して逃げ帰りました。しかし太平洋に出たいという望みをソ連は決して捨てません。そして今、欧州がスペイン内戦で欧州大戦後に決めた枠決めが緩んでいますから、行動に移る可能性が大です。

ソ連は2年前、中華民国にちょっかいを出しましたが、中華民国とアメリカの連合軍に大敗して逃げ帰りました。しかし太平洋に出たいという望みをソ連は決して捨てません。そして今、欧州がスペイン内戦で欧州大戦後に決めた枠決めが緩んでいますから、行動に移る可能性が大です。それからソ連と満州の国境はとても長い。でも鉄道や開発された土地、都市、農地を手に入れるために、取っ掛かりとなる場所は多くはありません。ノモンハンからならチチハルまで360キロ、一昨年は東支鉄道に沿って650キロを進軍してきました。そのルートは鉄道路線も道路もあり便利ですがなによりも遠すぎ、そして会戦をするには広さが足りない。前回は道路を進み先頭から個々に撃破されてしまいました。今度は道路もない鉄道もない農地もない、大平原で戦車戦を計画するでしょう」 | |

「大演説ご苦労、それだけでノモンハンから戦いが始まる理由とは弱いね」

| |

「いやいや、ノモンハンというのは具体例を挙げないとイメージがわかないからでしょう。いずれにしろ似たような場所で戦いが始まる気がします。とりあえず、さくらの説を聞いてみましょう」

| |

島村はこのメンバーの中でただ一人日本から来た人間で、過去の歴史を知っている。 | |

「なにもない陸上での戦いですから、戦いの流れは砲撃戦、空爆、戦車と歩兵の戦闘となるでしょう。押したり引いたりの結果、分の悪い方は大平原をズルズルと後退するということですかね」

| |

「戦いのセオリーとしては、さくらの言う通りまず長距離砲だな、それで遠くから敵を叩く。その代わりに空爆するのもある。戦闘が始まると地上近接支援にしてもそれを阻止するにも戦闘機だ。もちろん地上戦の主役は戦車だ」

| |

「スペイン内戦でドイツ軍は昨年末にBf109という新型戦闘機を投入しましたね。何度かソ連軍の主力I-16と戦っていますが、Bfの圧勝だそうです。Bfはまだ数機しか配備されていないそうですが、数十機もあればソ連軍が数百機あっても手も足も出ませんね」

| |

「でも戦い方を考えれば性能が劣る飛行機でもなんとかなると思うのよ。というかなんとかしないと負けてしまう」

| |

「スペイン内戦で使われている戦闘機と、我国とアメリカ保有する戦闘機の対照表を作ってみました」

|

| 使用国 | 扶桑国 | アメリカ | スペイン 政府軍 | スペイン クーデター |

|

| 製造国 | 扶桑国陸軍 | 扶桑国海軍 | アメリカ | ドイツ | ソ連 |

| 外観 |  |

|

|

|

|

| 型名 | 97戦 | 96戦 | P35 | Bf109B | I-16 |

| 初飛行 | 1936(1928) | 1935(1927) | 1935(1927) | 1935(1927) | 1933(1925) |

| 運用時重量 | 1790kg | 1500kg | 2770kg | 3150kg | 1941kg |

| 武装 | 7.7mm×2 | 7.7mm×2 | 12.7mm×2 7.7mm×2 | 12.7mm×2 | 7.7mm×2 20mm×2 |

| エンジン馬力 | 610PS | 460PS | 1050PS | 680PS | 1100PS |

| 速度 | 470km/h | 460km/h | 499km/h | 470km/h | 525km/h |

| 降着装置 | 固定式 | 固定式 | 引き込み式 | 引き込み式 | 引き込み式 |

* この物語は史実より8年ほど先行して起きたことになっている。 | |

「ほう、これは立派な対照表だ。比較が良く分かる」

| |

「スペイン内戦ではドイツのBf109が一番優秀と言われていますが、ノモンハンにBf109が出てくることはないでしょう。でもソ連はBf109に痛めつけられましたから、それを研究して同等以上のものが現れる可能性はあります」

| |

「ソ連は当然スペインで戦った兵士を連れてくるだろう。実戦を経験した兵士と初陣とでは、超えられない壁がある」

| |

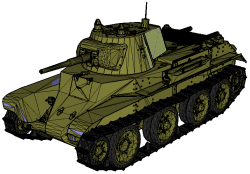

「戦車も一覧表を作っているのだろう」

| |

堀川はうなずいてもう一枚の表を貼りだした。 | |

「我国は開発中のものを入れてあります」

|

| 製造国 | 扶桑国 | アメリカ | ソ連 | |

| 外観 |  |

|

|

|

| 型名 | 97式中戦車 チハ |

M2 | BT-5 | BT-7 |

| 生産開始 | 1938(1930) | 1938(1930) | 1933(1925) | 1937(1929) |

| 重量 | 14.8t | 18.7t | 11.5t | 13.8t |

| 主砲 | 50mm | 37mm | 45mm | 45mm |

| エンジン馬力 | 170PS | 400PS | 400PS | 450PS |

| 速度 | 38km/h | 42km/h | 52km/h | 52km/h |

| 構造 | リベット | リベット | リベット | 溶接 |

* この物語は史実より8年ほど先行して起きたことになっている。 | ||

「スペイン内戦で戦っている戦車では、ソ連のBT-5が最強と言われています。しかしソ連は既に後継のBT-7を試作していますから、この表にはそれも載せています。BT-7では車体がリベット止めから溶接に、車体も砲塔も傾斜を付けて避弾経始に考慮しています」

| ||

「砲弾の直撃を受けると貫通されるよりも、衝撃でリベットが緩み破壊されるそうだ。これからの戦車はリベットから溶接構造になるだろう」

| ||

「 | ||

「装甲に傾斜を付けて砲弾をそらすようにしたものです」

| ||

「我国は97式中戦車を計画通り配備しなければならないということか?」

| ||

「さくらの話では、作戦と指揮次第では向こうよりも劣った戦車でも、互角に戦えるということだったね」

| ||

「もちろん相手と同等か同等以上のものを用意できるなら、それに越したことはありません」

| ||

「とにかくこれを見ると、今後1・2年でアメリカと我国が用意できる飛行機も戦車も、ソ連以下だな」

| ||

「戦車はそうだろうけど、飛行機は97戦なら互角ではないですかね」

| ||

「仕様だけならそうだが、実戦を経ていないものは評価しようがないね。ドイツやソ連がスペインで実用試験をしたがるのは良くわかる」

| ||

「Bf109とI-16では数字だけならI-16の方が良さそうですが、スペイン内戦ではBf109がI-16を圧倒したと言います」

| ||

「とにかく今後は飛行機や戦車は、スペイン内戦で最強の兵器が最低ラインというのは決まりです。それを踏まえてノモンハンで絶対に負けない戦い方を考えないと」

| ||

「気持ちは分かるけど、1年2年でそれは無理だよ」

| ||

「同等以上の兵器がなければ、相手と同じ土俵でがっぷり四つに組むというのは戦術としてあり得ないと思います。そうですね、拳闘でアウトサイドボクシングというのですか、少し離れて戦う戦法がありますね、あんな方法が取れないかと思います」

| ||

この日は一日、各自が思い思いのことを話しただけで終わった。先はまだ長いとさくらは自分に言い聞かせる。 ●

1930年 1月● ● ● 討論を始めて1月が経過した。単なる意見交換でなく、議論の結果として戦術案をいろいろと出されてきた。それが良いのか悪いのかは分からないが、ともかく様々な案を立てて、それをまた議論してみようとさくらは考えている。 | ||

「戦車とは簡単にいえば動く大砲ですよ。今もまだ大砲と言えば馬とかトラックで牽引するのが一般的です。それでは移動、設置、そして進攻という最近のスピードの速い戦いにはついていけない。だから大砲に悪路でも走れるようキャタピラーにして、防弾の装甲を付けたものが戦車です」

| ||

「なにを言いたいのかな?」

| ||

「まあまあ、批判せずに最後まで聞きましょう」

| ||

「戦車を開発するには長い時間が必要で、更にその評価検証も大変だ。 でも今ある対戦車砲を動かすだけなら簡単じゃないですか」 | ||

「大砲を動くようにしたのは自走砲と言われて既に存在している。対戦車砲にキャタピラーを付けたものは対戦車自走砲という。ただ自走砲は見たところ戦車と同じだが、装甲はないのも同然だから砲弾を受けたら即終わりだ」

| ||

「考えたのですが、対戦車砲をトラックに載せたらどうですか。ソ連の戦車は45mm砲で射程が4キロ程度だそうです。我が軍の57mm対戦車砲は射程6キロあります。つまりお互い直射なら我が軍の方が2キロ遠くから撃てる。敵戦車は時速52キロとありますが、平たんでない草原では時速40キロかそれ以下でしょう。2キロ進むには3分かかる。戦車は止まって撃たないとまず当たらない 仮に1分間停車するごとに4発くらいは撃てるでしょう。5%が直撃するとして、5・6回停車すればトラックと同数の敵戦車を撃破できます」 | ||

「対戦車砲は移動用の車輪がついている。通常の使用方法として牽引すればいいわけで......なんでトラックに載せる必要があるのか」

| ||

「牽引して射撃するよりも、トラックに載せた方が移動は速い。それに移動中でも撃てる」

| ||

「それはまず当たらないよ。でも撃たないよりは撃った方が相手がビビるか」

| ||

「安全圏から砲撃するわけか」

| ||

「そうです。対戦車砲を地面に置けば逃げようがありません。トラックなら逃げ足は自走砲より早い」

| ||

「おいおい、忘れちゃ困るよ。なぜ戦車がキャタピラーなのかといえば、重量が重いこと、泥濘地でも動けることだ。トラックじゃ重いものは積めないし、荒れ地を走り回れるわけじゃない」

| ||

「仰る通り、ですからトラックが走行するところを予め決めておいて、戦車かブルドーザーで地盤を固めておくのです。 それから75ミリ対戦車砲の本体は1.5トンくらいしかありません。砲弾は薬莢も含めて10キロ弱、100発も積めば1トンです。トラックに1.5トンの対戦車砲は積めますし、別のトラックで弾薬を運べば……」 | ||

「でも発射するとき車は煽られるぞ。精密射撃はできないよ」

| ||

「初めから細かいことまでは詰められませんわ、まずは自由にアイデアを話し合いましょうよ」

| ||

「うーん、でもトラックで間に合うなら、なぜ今まで戦車に蹂躙されていたんですか?」

| ||

「そりゃ大平原の見通しの良いところでの戦車戦なんてめったにない。山り谷あり森林あり市街戦ありですから」

| ||

「戦車砲の仰角を上げれば射程は伸びるぞ、4キロは直射だ、仰角を上げれば6キロ以上は飛ぶだろう」

| ||

「はい、でもその場合は直射ではなく放物線になりますから間接射撃となり、射撃指揮官が弾着を見て指示しないと当たりませんよ | ||

「なるほど、トラックは最初からお尻を向けておいて、少しずつ後退というか前進しながら射撃するのか」

| ||

「話は分かったがうまくいくもんだろうか?」

| ||

「もちろんこれから実験をしなくちゃなりません。でもこれを参考にいろいろなアイデアが出てくるんじゃないですか」

| ||

「そういえば初めに長距離砲で撃ちあうことを考えると、こちらも長距離砲を持たないとならないが……」

| ||

「ソ連の15センチ砲は射程20キロだそうだ」

| ||

「我国にはそんな長距離砲はありませんよ | ||

「それは割り切って空爆に頼ることにしませんか」

| ||

「そう言えば現在のスペイン内戦では、ドイツは戦闘開始前に砲撃する代わりに、爆撃機で徹底的に爆撃しているという」

| ||

爆撃機には護衛戦闘機が必要だ。もしくは敵戦闘機が要撃できないところから爆撃しないと」 | ||

「ええと、敵戦闘機が攻撃できない所なんてあるのかい?」

| ||

「できたらいいという話ですが……そうですね、ソ連軍のI-16は上昇限度が9,000mといいますから、それ以上の高度から爆撃すれば大丈夫です」

| ||

「9,000mだって! 気温は零下50度くらいですよ。それじゃ凍えてしまうだろう。それにパイロットは高山病になってしまう。生身の体なら5,000mが限度でしょう」

| ||

「まあ上昇できるというだけかもしれませんね。Bf109は酸素ボンベを付けているそうですが」

| ||

「高度10,000から爆撃ってできるものなの? 落下速度が上がりすぎて爆弾が壊れるんじゃないの?」

| ||

「爆弾に限らずものを高いところから落としても、限りなく加速するわけではない。空気抵抗で一定速度になるともうそれ以上速くはならんのだ。その速度を終末速度という」

| ||

「ああ聞いたことがあります。終末速度は音速は越えないそうですね。つまり4,000mから投下しても10,000mから投下しても、地上に到達する速度はあまり違わないということです | ||

「そういえば中西の大型飛行艇は高度10,000くらいは軽いですね」

| ||

「でも1万メートルからじゃ狙いが外れるというか、そもそも目標に当たるとは思えない。 それに高山病はどうするんだ?」 | ||

「あの飛行艇は与圧ですし暖房もあります。酸素ボンベなんていりません」

| ||

「ほう……すごいもんじゃな。我国にもそういう飛行機があるのか。 いや待て、高射砲があるじゃろう」 | ||

「高射砲は1万メートルまで届くなんて言いますが、まず当たりませんよ。敵機への嫌がらせ程度ですよ」 * VT信管なるものが出現するのは1943年、このお話の10数年未来である。 | ||

「命中精度だが超高空からの爆撃は目標を狙うというよりも、多数の編隊で絨毯爆撃するしかないのではないか」

| ||

「超高空から爆撃すれば、相手から攻撃されないなんてちょっとずるいですね」

| ||

「それが戦争というものさ。こちらが安全なところから一方的に攻撃できるならそれが一番だ」

| ||

「砲撃と爆撃の命中精度を比べたら砲撃の方が勝るだろう」

| ||

「いえ、弾着観測がしっかりしなければ砲撃も当てになりません。爆撃なら目視でどこに落ちたか分かりますから似たようなものでしょう」

| ||

「あの飛行艇は10トンは積めるね。15センチ砲の弾丸の重さは45キロ、10門揃えて毎分3発、2時間射撃して160トンだ。同じことを飛行機で爆撃するなら10トン積んだ飛行機が16機必要……ええっ16機で済むのか、飛行機ってそれほどすごいのか?」

「あの飛行艇は10トンは積めるね。15センチ砲の弾丸の重さは45キロ、10門揃えて毎分3発、2時間射撃して160トンだ。同じことを飛行機で爆撃するなら10トン積んだ飛行機が16機必要……ええっ16機で済むのか、飛行機ってそれほどすごいのか?」

| ||

「中西の飛行艇なら200機や300機はありますよ。私はもう6年も本土とパラオ間を乗っています。そろそろ引退時期でしょう。中西で新しい飛行艇を開発していると言いますから、旧型を100機くらいまとめてアメリカに売却というのもありですね」

| ||

「確かにもう機密ではなさそうですね」

| ||

「昼間爆撃より夜間爆撃の方が良さげですね」

| ||

「どうして?」

| ||

「夜間なら一人乗りの戦闘機が真っ暗闇を攻撃してくることはないでしょう。 それならもっと低空から爆撃できます」 | ||

「下からサーチライトで照らして、戦闘機がそれを目がけてとなりそうですね。やはり高空からの爆撃の方が安全だ」

| ||

「それに暗闇で目標が見えないのは爆撃側も同じだ」

| ||

「それは爆撃機に位置情報を与えることができれば問題ないわ」

| ||

「関東大震災でやった表示板に位置情報を示す方法でいいんじゃないかな」

| ||

「そんなことできるなら雲のある夜に攻撃したらいい、無敵だよアハハハ」

| ||

「我国の通信技術は他国に比べて段違いだから渡すことはできないね。一定期間だけ貸与するというのはどうかな」

| ||

「2年前の満州事変のときは半導体の無線機を貸与したのです。それをアメリカの技師が調べようと分解して、無線機の自爆装置が爆発して数名亡くなったと聞きます」

| ||

「それに懲りて分解は止めたのだろうな?」

| ||

「そのようです。今回も自爆装置が必要ですね」

|

「空軍大戦略」という本は原本が1966年に書かれ、翻訳が1969年、1976年に再販、1979年に文庫本がでている。しかしそれ以降は発行されていない。単なる戦争ものじゃなくて、レーダーの運用とかとてもためになる本なのに今の人が読めないのが残念だ。

こういった名著でも長くは残らないのだろうか?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

「空軍大戦略」リチャード・コリヤー、早川書房、1969 | |||||||||||||||||||||

注2 |

第二次世界大戦中にドイツが計画したイギリス本土上陸作戦をアシカ作戦という。アシカ作戦実施の前提として (1)イギリス海軍海上部隊の無力化、ないし作戦時の介入阻止。 (2)イギリス空軍の無力化。 (3)沿岸防衛施設の破壊。 (4)イギリス潜水艦による上陸部隊への攻撃阻止。 の4つの条件が必要とされていた。 バトルオブブリテンの引き分けで(2)ができなかった上に、その他の3つの条件も未達成に終わった。 ヒトラーの望みは初めから無理だったようだ。 | |||||||||||||||||||||

注3 |

第一次世界大戦前は現場で草木をまとうようなことはあっても、兵器も軍服も迷彩というのは考慮されていなかった。日露戦争の陸軍兵士の絵などを見ても、迷彩は見られない。

その効果があることから1915年以降、本格的に迷彩の模様や戦場を反映した色彩の研究が行われたという。 それ以来、草木を模した模様が主だったが、現在はデジタル迷彩と言ってドットで描いたもので自然界の中で周りに溶け込んでしまうような模様が主流になった。デジタル迷彩といっても四角形だけでなく丸とか三角形、多角形など多様である。 | |||||||||||||||||||||

注4 |

戦車が走行中に射撃することを行進間射撃という。この射撃は命中率が低いので、停止して照準し射撃するのが普通。世界広しと言え自衛隊の10式戦車がそれを実現した第一号らしい。なんと戦車誕生から100年目のことだ。 | |||||||||||||||||||||

注5 |

射撃には直接射撃と間接射撃がある。直接射撃はピストルのように直接目標に照準を合わせて発射する。長距離の場合、弾道は直線でなく放物線で山なりになる。それで目標と弾着状況が見えるところに監視する者がいて、目標からどれくらい離れたかを報告する。それを受けて大砲の調整を計算して砲手に伝え、砲手がそれに従い調整することになる。これを間接射撃という。 戦車は短距離(1000m以内)なので直接射撃をする。 参考:対戦車砲 | |||||||||||||||||||||

日本陸軍の大砲 要塞砲を除く

| ||||||||||||||||||||||

注7 |

B-29が爆弾を投下した高度は、初期が7000〜9000mの高々度爆撃で20年3月以降が1,500〜3,000mの夜間低高度爆撃、5月以降に護衛戦闘機を引き連れた日中の中高度爆撃(4,000〜6,000m)主体となっている。高高度より低い方が命中するから。 過去の例を見ると、高空から投下しても爆弾に支障が出ることはない。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる

「そう言われると、世界最初の戦車MarkIは垂直と水平面だったな。

「そう言われると、世界最初の戦車MarkIは垂直と水平面だったな。