レイアウト

上の写真は2001年2月、東京渋谷の古本バー『NON』で購入(1800円)したときのもの。透明な袋に入れてNONオリジナルのシールを貼ってくれるのがうれしい。右の写真に映っている洋書は一緒に買った別の本。

著者 橘弘一郎

発行 印刷学会出版部 昭32

定価 800円

これは印刷にかかわる全てのひとにむけてつくられた「レイアウト指導書」である。印刷についての説明は当然だが、課外読本として和紙や装幀、いい印刷とはなにか、またその心構え、といったことまでかかれていてとてもバランスがいいと思った。ちなみに著者は、谷崎潤一郎の本が大好きらしい、装幀造本も含めて。そういうことも自然に書かれているってのがいいでしょ。

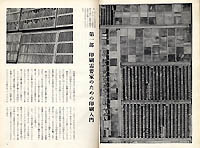

上の写真

左:『映画ファン』誌の6色プロセス印刷過程を表したもの、表紙は司葉子。

右:いきなり挿入見本として「ウス紙」。写真にかぶせてトリミング指定などを書込むときに使うものだが、なぜか左上が四角く切られている。誰か読み手がなにかのサンプルに使ったんだろう。

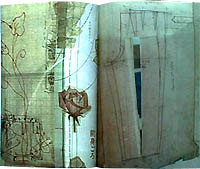

下の写真

「右ページの全面写真版はこのページの組版を原寸で現わし組版を構成する活字・込物・インテルなどのありさまを示したものである。」とある。これもきをてらう感じは全く無くて、よりわかりやすく誌面を作りたいという気持ちがにじにじとあふれて伝わるから不思議。