| 高橋昭八郎個展「反記述による詩」は 2004年8月12日に終了いたしました。 | |||||||

| 高橋昭八郎展によせて | |||||||

| . | |||||||

| . | |||||||

| ページにみる余白 本のかたちがうむ白のイベント 四釜裕子 | |||||||

| . | |||||||

.

「gui」 54号 58号 61号 68号 表紙アートワーク 高橋昭八郎 . . . .     「ペ/ージ論」 高橋昭八郎 「gui」68号 2003.4 うえから 1、2、3、4ページ |

1979年、藤富保男、奥成達、山口謙二郎らによって、詩を中心とした同人誌「gui」が創刊された。ここに高橋昭八郎は第一号から同人として参加し、現在(最新号は2003.12発行の70号。年間約三号発行)にいたっている。25号(1988.8)からは毎号(31、34、35、44、45、46号以外)表紙のアートワークを担当してきた。ここでの作品を中心に、「本」における高橋昭八郎作品の余白についてみていきたい。 「gui」では、詩であれば同人ひとり四ページを基準として作品を掲載するが、限定するものではない。それをうわまわれば、相応の費用を各自が追加負担する。わたしは51号(1997.4)からこの同人誌に参加しているが、「もったいない」とか「せっかくだから」と、四ページに字でも画でも詰め込んできた。余白をふんだんに抱く高橋昭八郎の作品をみるたびに、「もったいない」とひとりごちる不粋、御容赦。 . 印刷物における詩の余白は、改行によってうまれる。詩を書く誰もがこだわるところだ。しかしこれは文字群を囲む四辺の一辺にすぎず、あとの三方はレイアウト次第でいかようにも変わってくる。自らがそこまでかかわるか、デザイナーにお願いするか、いずれにせよ、そこのところに詩人が関心を向けないまま印刷された詩は無惨だ。 高橋昭八郎の余白にその無惨はない。むしろ、あの判型のあの紙にあの判面で印刷するための一篇、がそこにあり、ほかのなにかに再現されることを拒む。たとえば「ペ/ージ論」(gui68掲載)という作品がある。文字を追い、改行を数えそのとおりにここに示したところで、「ペ/ージ論」をおみせることはできない。そんなわけで、掲載ページをそのままスキャニングしたものが左の図版である。 だからといって、「完璧なデザイン」といった厳密さを感じさせない。物理的にそうであろうし、詩人が望んでいるとも思えない。そのわけは、高橋昭八郎が用意するもうひとつの余白にあると思う。ページをめくることでうまれる弧状の余白。本の構造からいえば、小口側の余白だ。そしてそれは、読み手にゆだねられている。 「flying pages」(gui52掲載)をみてみよう。作品は以下の文字が一ページに一行ずつ配置されている。この四行を読むときに、どこで紙をめくりたくなるか、ちょっと試してみていただきたい。 語卵 消えようとしている一ページ ひらかれようとしている一ページ ある日 奥付はすでになかった 「gui」では、片おこし、つまり奇数ページからはじまる。「語卵」でパラリ、「ひらかれようとしている一ページ」でパラリ。読むひとの「めくり」が、合の手としてこの詩に呼び込まれているようである。 わたしたちの読書習慣は、ページをめくることでいま読んでいる文章が滞ることがないほどに進化している。別のみかたをすれば、「めくっている」実感と読書が共存できない退化がおこっている。この詩の体験は、それを呼び覚まされることである。 奇数ページからはじまる四ページ、ということについても触れておきたい。これは本の構造からみたノド側の余白にかかわる。 四ページというのは表裏表裏の二枚であるが、一枚の紙をまん中から折ってもできる。試しに、一枚の紙を二つに折って「flying pages」を片おこしで書き写してみていただきたい。開いてみれば四行目と一行目がつながって、全てのページが循環する。文字どおり、開かれた書物の体験。詩人の作品にノドの余白を感じるのは、こうした「折り」を彷佛とさせるからであろう。なんてことをいっていると昭八郎さんにこう笑い飛ばされるかも。でもしょうがない、わたしはそう感じたのだから。 《私は、かつて人類が既にリアルなものとして捉えていた意識・感覚などの世界が、逆にその受容能力が退化し、捉えきれなくなってきて、それをこういうこともあったのかと再発見しているような感じです。電脳といって新しいものを見たように思っているけれども、これは既に原始の人間が見ていたものだというふうに逆に捉え直すことになれば、地平が開かれてきますね(笑)。》(「現代詩手帖」2000.4 鼎談「文字・カタチ・イメージ――ヴィジュアル・ポエトリーの全体像と現在性」より) | ||||||

|

. .  「gui」52号 表紙アートワーク 高橋昭八郎 1997.12 . . . .  『あ・いの国』 高橋昭八郎 1972.7 |

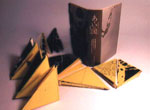

. 高橋昭八郎の余白にわたしが「折り」を感じたきっかけとなった作品をみておきたい。ひとつは、1997年の「gui」表紙のアートワークである。これは製本前の刷本の背にみられる背標をモチーフとしたもので、3ミリ×10ミリの長方形が、実物さながら階段状に五十六折まで記されている(ちなみに「gui」は180ページ前後であるから十一〜十二折)。オンデマンド印刷製本などに例外はあるが、「本」のページは折りによってうまれたものだ。詩人はおそらく、「本」に掲載するための作品を制作するときには、仕上がりの判型をキャンバスとするのではなく、印刷前の大きな紙を思い描いているのではないかと思う。 もうひとつは、『ポエムアニメーション5 あ・いの国』(1972.7)である。函から丸背上製本風の物体を抜き取ると、それはカバーにみたてた一枚の紙(四つ折りされている)である。黄×黒と白×黒の二色刷りを両面とした帯状(10cm×70cm)の紙が二枚ずつ、10cmを二辺とする直角二等辺三角形に折りたたまれて、四つのかたまりになってぽろっと出てくる。 詩人がこの作品について書いた「VOU」133号(1972.10)には《折りたたまれ、織られていく構造がつくり出す前=文字(プロ・グラム)的な記号の意味の陰影と反射光にそって屈折し、展開する黄と白と黒のグラフィッカルなイベントを演出する大魔術団》とある。 具体的な色の表現をぬきにすれば、これはそのまま、「本」にみる高橋昭八郎作品の魅力を言い表わしている。「本」とは、折りたたまれてページを成したものである。ページとは、めくられてはじめて連続する。そこに織られた文字たちは、余白という、つまりは白の「グラフィッカルなイベント」に演出されて、ひとつの作品をなしている。 高橋昭八郎の余白は「本」というかたちがうむ白のイベント。見た目は厳密、しかし定規では測りえないわけです。 |

||||||

|

|

|||||||

| copyright (c) 2004 TAKAHASHI Shohachiro, HASHIMOTO Akio, NIIKUNI Kiyo, KEIYUDO and the authors | |||||||