|

|

||

|

文庫本をばらして、角背、糸かがりの本に製本しなおしてみよう。 *この講座は予定通り終了しました。参加下さった皆様の作品は、5月に同図書館梅根記念室で展示の予定です。 日時 2月10日(金)、17日(金)、22日(水)、24日(金)の全4回 各回 18:00〜20:00 場所 和光大学附属梅根記念図書館 各自準備するもの 100ページ程度の文庫本(必須)、 ヘラ・目打ち(あれば) その他の道具、材料はまとめて用意いたします。 予定 1回目:全体説明/ばらす/見返しを貼る(手順図の01〜02) 2回目:本文紙を貼り合わせる(手順図の03〜04) 3回目:本文紙を糸でかがり、背を固める(手順図の05〜07) 4回目:表紙を貼る(手順図の08〜13) |

(2/24更新) |

|

| 手順 | 作業内容 | 道具・材料/参照サイト |

| 01 ばらす | ||

|

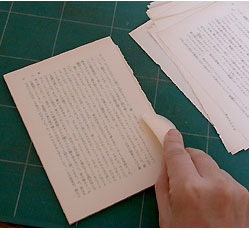

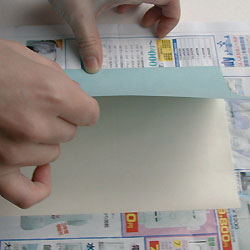

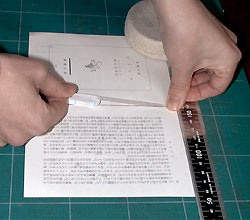

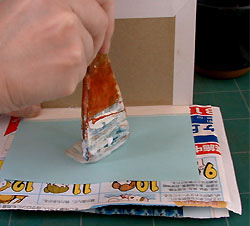

表紙をはがし、本文紙を一枚ずつばらばらにしていく。紙に残ったボンドはなるべくきれいにとっておく。 写真のように、ヘラを使ってボンドを押しやるようにすると本文紙が破れにくいが、少々破れても気にしない。あとで貼り合わせる和紙テープ(03_02 )の幅を広くして、補えばよい。 文庫本のようにページをボンドで貼りつけてある本を「無線綴じ」された本という。古い本や厚い本のページをよく開くと、ノドの奥に糸がみえるものがある。それらは「糸かがり」された本という。 |

道具 ・カッターマット ・ヘラ(裁縫用のもの) ※無線綴じ〜第一印刷の解説参照 |

| 02 見返し用意 | ||

02_01

|

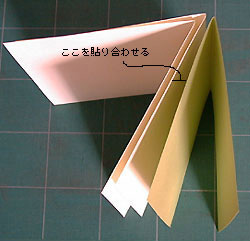

無地の本文紙8ページを用意(二つ折りした状態で)し、見返し用の紙を貼る。 02_01 でいうと、黄緑の紙が見返し、左側のクリーム色の紙が無地の本文紙。二つが背中合わせになっている部分を貼り合わせる。このセットを、前見返しと後見返しとして、ふたつつくる(02_03 参照)。 |

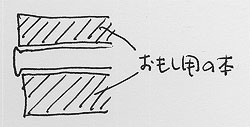

道具 ・書籍用紙(横目A4、各4枚) ・見返し用の紙(横目A4、各2枚) ・ワックスペーパー ・不要のチラシ (ノリびき紙用) ・おもし用の厚い本(人数分) ・ヤマトノリ ・ハケ ・ノリを溶く皿 |

02_02

|

02_03

|

※本の構造とその名称〜bookistの図解解説 |

02_04

|

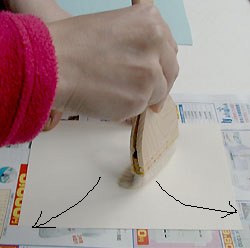

遊び紙側に水で少し薄めたノリをハケで均等に塗り、見返しを載せて貼り合わせる(02_02 )。ハケにノリをたっぷり含ませ、ハケの毛を充分にしならせて、「ハの字」を描くように動かす。 見返しの紙の背の部分を持ち、遊び紙の背の部分に合わせ、ふわっとかぶせるようにして貼る(02_04)。本をおもし代わりにのせ、10秒後くらいに貼り具合をのぞきみて確認し、シワなどなければ、改めて本をのせて乾くまでプレスする。 この見返しで、のちのち表紙と中身をつなぐ(12-01)ことになる。 |

※手製本についての書籍はたくさんあるが、タコシェが版元ドットコム支店に並べた本についての本コーナーがわかりやすい。 そこにも登場する『ワープロで私家版づくり』、『手製本を楽しむ』には、手製本の手順の基本的なことが詳しく出ている。 |

| 03 本文紙つなぎ | ||

03_01  03_02

|

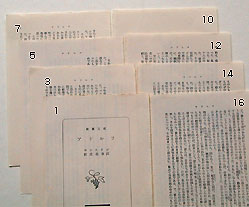

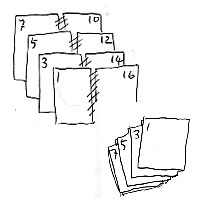

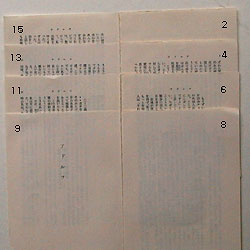

16ページ一折りとしてこのあと糸かがりする。そのために、1枚ずつばらばらになっている本文紙を、2枚ずつ貼り合わせていく。 まずは03_01 のように、あたまから8枚を並べてみよう。これを、下の図のように、1と16ページ、3と14ページ......というふうに順次貼っていく。

|

道具 ・糊つき和紙テープ ・定規(ステンレス、30cm) ・カッター ・ヘラ |

03_03

|

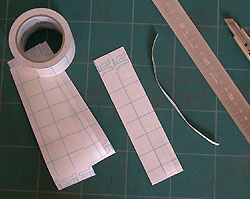

貼り合わせるには、市販の和紙テープを使うのが便利。本文天地より少し長めにまず切っておき、それを約6mm幅にカットしたもの(03_02)を用意して貼り合わせる。 天に定規をあて(03_03)、貼り合わせる2枚が重ならないように置いて貼る。 | |

03_04 03_05

|

貼り合わせたら、順番を間違わないように16ページ分をまとめておき03_04、二つに折る。03_05 のようにヘラを使うときれいにできる。今回は和紙テープを用いるので、おもしをかけずに置いておく(折り山がくっついてしまうから)。

03_06  この作業を繰り返して、全ページを貼り合わせて折っておく(03_06 )。この本は8折り(16ページ×8=128ページ)ぴったりだったが、最後の折りで端数(16ページで割り切れない部分)が出た場合は、別途貼り合わせる。 |

|

| 04 見返しを切る | ||

|

02で貼っておいた見返しを、本文紙と同じサイズに切り揃える。 ここで、仕上がりの状態を想定して、全ての折りを並べてみよう。前後の見返しは、どのようにつくのだろうか。ページは間違いなく、並んでいますか。 |

道具 ・カッター ・カッターマット ・定規 |

| 05 糸かがりのための穴をあける | ||

05_01 05_02  05_03

|

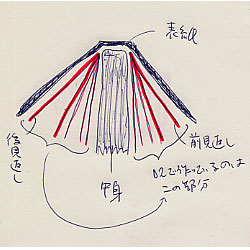

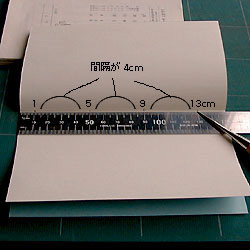

糸かがりをするための針穴を、あらかじめあけておく。 通常は糸のこを使って背に切り目を入れて全ての折りの同じ場所に穴があくようにする(「目引き」)が、ここでは目打ちでやってみよう。 一折りずつのまん中のページを開き、内側から外に向かって、目打ちで穴をあける。天(本の上側のこと。05_01では、本の左側が天)から、1センチ、5センチ、9センチ、13センチのところ、合計4箇所に。 04 で用意した見返しの折りにも開ける。見返し自体には穴が開かないので注意。 05_02は、全ての折りに穴をあけたところ。天でつきそろえてみて、全ての折りの穴の位置がぴったりあっていてほしいが、少々ずれていても気にしないこと。 ここでまた全体をみてみよう。和紙テープで貼り合わせた背が、小口より厚くなっている05_03。これが等しいほど仕上がりはきれいになるが、あまり気にせず進めよう。 |

道具 ・目打ち(洋裁道具) ・カッターマット ・定規 |

| 06 糸かがり | ||

|

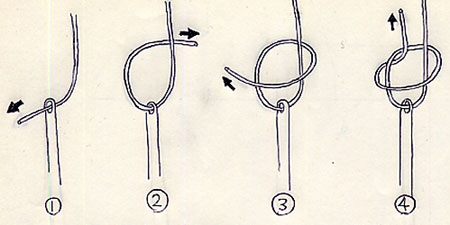

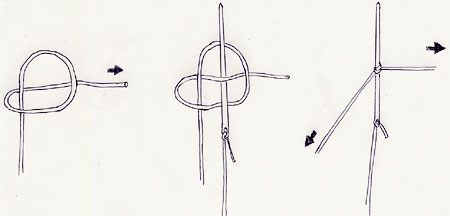

06_00 まず、90センチくらいに切った糸の両側に針をつける。下図のように針穴に糸を通して結ぶ。これを2セット用意し、折りをかがってつなげていく(ここでやるのは栃折久美子氏考案のパピヨンかがり)。  |

道具 ・かがり針(各4本) 〜クローバーのクロスステッチ針no.20を使用 ・かがり糸〜金亀の木綿糸「つよい糸」を使用 ・はさみ ・おもし ・カナヅチ | |

06_01

|

まず最初の一折りを、天を左にして置き、まん中を開いて2本の針を06_01のようにさす。このとき、写真のようにおもしを載せて固定すると作業しやすい。また全体を、机の角にセットすれば、針を外側に出しやすい。 針の運びを図解すると06_02左のようになる。糸がたるまないように針を左右にひくが、ひっぱりすぎて紙を破いたり、糸を引きちぎらないように注意。 かがる折りは、常に天が左にくるようにセットする。一折りめの穴からそれぞれ出ている針を、二折りめの同じ位置の穴にさし(06_02右)、内側で二つずつを交差して(06_03左)互いの穴からまた外側に出す(06_03右)。これを繰り返す。 |

|

06_02 |

||

06_03 |

||

|

06_04 糸運びを拡大してみたのがこれ。このようにして左右ふた組、順々に全ての折りをかがっていく。

|

※池袋のルリユール工房 では、ルリユールやパピヨンかがりなど様々な製本を教えている。ほかにも製本を習えるところはいろいろあるので、まずは東京製本倶楽部で情報収集もよし。 ※「ルリユール」って、何?→Atelier Aldeをご参考に。 | |

06_05 |

最後の折りを重ねるところまできたら、4本の針のうち、なかの2本の針だけ最後の折りの穴にさし(06_05)、内側からそれぞれ天、地側の穴にさして(左の写真中、黒いやじるしの動き)外側に出す。 | *2006.2の講座では、少し違った方法で皆さんにやっていただきました。後日、当日お教えした手順に差し替えます。 |

06_06 06_07

|

06_05で最後の折りをかがった糸を、06_06のようにして折りと折りの間からのぞいている糸に針を数回、内側から外側にむかって(06_07)からめてよくひく。最後は2本ずつの糸を結んで切る。 ここでまた背の厚みをみてみよう。糸が入ったのでさらに厚くなっているはず。ヘラやカナヅチを使って厚みをおさえ、できるだけ調整する。 |

|

途中で糸が足りなくなったら以下のようにつなぐ。糸がゆるまなければ自分なりの方法で。

|

||

| 07 背固め | ||

|

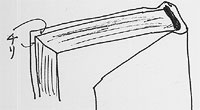

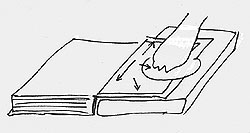

背をボンドで固める。 かがり終えた中身の両側にボール紙をあて、天と背を平らなところでつきそろえてまっすぐにしたうえで、写真のように横にして置き、上から手で押し(背のふくらみをよくおさえる)ながらボンドをぬり、ヘラを使って折りのふくらみをつぶしながらボンドをよくすりこむ。 ここで背のかたちが決まるので、できるだけふくらみをおさえ、ゆがまず直角になるように注意しておもしをのせ、乾かす。 |

道具 ・ボンド ・ボール紙(背固めのささえ用) ・ヘラ ・おもし用の厚い本 |

| 08 背貼り | ||

08_01 08_02

|

背に、補強のための寒冷紗を貼る(08_01)。寒冷紗は45ミリ幅でテープ状になった市販のものを使う。 本文天地よりちょっと短い長さに切って全体にノリをいれ、左右等しく貼る。貼る前に軽く背に合わせ、ガイドとなるように折り線をつけておくとやりやすい。08_02のように、上からヘラでよくおさえる。 しおりひもをつける場合は、本の対角線の長さ+2cm程度に切ったしおりひもを、本の天側の寒冷紗のうえにボンドで貼る。 |

道具 ・寒冷紗 ・はさみ ・ノリ ・ヘラ |

| 09 花布つけ | ||

|

花布をつける。背幅に切って、ボンドでちょん、とのせるだけ。今回は市販のもの(写真の右側にあるもの)から選んで使う。 08で貼った寒冷紗と同じ大きさにクラフト紙を切る。背の部分以外にノリをいれ、寒冷紗に重ねて貼る。 |

道具 ・花布 ・クラフト紙 ・ボンド ・ヘラ ・ノリ |

| 10 表紙くるみ | ||

10_01

|

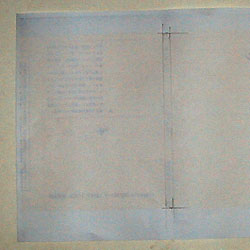

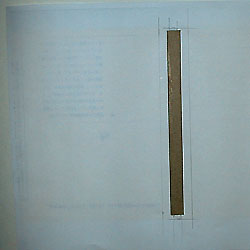

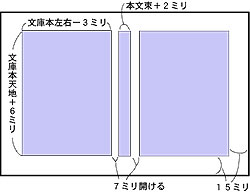

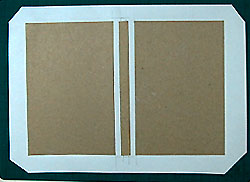

表紙を作る。 まず、表紙の芯になるボール紙を用意する。大きさは10_03図参照(水色部分がボール紙)。ここではチリを3ミリとり、1ミリ厚のボール紙を用いる場合の数字を示してあります。 事前に用意した表紙の紙の裏側に、透かして見るなどして背のタイトル位置を鉛筆で印し、それに合わせて背の芯ボールの貼り位置を決める(10_01)。 芯ボールに水ときボンド(ボンドをちょっと水で薄めて塗りやすくしたもの)を塗って貼り、裏に返して、白い紙をあててよくおさえる。 |

道具 ・芯ボール(1ミリ厚) ・カッター ・定規 ・鉛筆 ・白い紙(あて紙用) ・ボンド ・ノリ ・ヘラ |

10_02

|

10_03

|

表紙紙について ここではA4の紙にもともとの文庫本の表紙を107%拡大カラーコピーしたものを使ったが、各自自由に用意してください。注意点は以下。 厚み=コピー用紙以上、画用紙未満。厚すぎるものは不適。薄いものは補強のために裏打ちが必要。 大きさ=A4サイズ以上 |

10_04

|

背ボールから左右7ミリ(ミゾのぶん)離れたところに線をひき(10_02)、その線に添って表紙用の芯ボールを水ときボンドで貼る。天に定規をあて(10_04)、それに合わせてまっすぐ貼る。貼りおえたらその都度裏に返して、白い紙をあててよくおさえる。 |

|

10_05

|

芯ボールから周囲約15ミリ大きいサイズで表紙の紙を切り、さらに四つ角を斜めに切っておく(10_05 )。 | |

10_06

|

表紙の紙の折り返す部分にノリをいれ、芯ボールを巻き込むように貼っていく。このとき、10_06 のようにあて紙をして、その紙でひっぱりながら貼るとよい。 天、地、次に左右を貼る。角の部分は紙を内側に折り込みながら貼る。貼り終えたらその都度白い紙をあててよくおさえる。 |

|

| 11 表紙貼り | ||

11_01 11_02  11_03

|

10_06 でできた表紙を、本の中身と貼り合わせる。以下のように、中身をくるりと巻き込むわけです。 まず、中身の背にボンドをつける。次に、表紙の背ボールとミゾの部分(11_01参照)にボンドをつけ、中身にかぶせる。かぶせたときにチリ(表紙が中身からはみでる部分11_02)ができるだけ均一になるようにする。 本全体が直方体になっているかどうか確かめながら、11_03のように外側からミゾの部分をヘラで丁寧におさえ、くぼみを出す。力をいれすぎて表紙の紙をやぶかないように注意。 |

|

| 12 見返し貼り | ||

12_01 12_02  |

ミゾがきちんとついたら、見返しと表紙を貼り合わせる。 見返しのクラフト紙部分に先に、水で少し薄めたノリをハケで塗り、そこを指でおさえながら、見返し全体にノリを入れ(12_01)、表紙を軽く閉じて貼り合わせる。ミゾの部分をもう一度、ヘラで整える。 両方の見返しを貼ったら、重い本を載せてプレスする(12_02)。このとき、耳の部分は図のように外に出しておく。 乾くまでそのままにしておきたいが、時間がなければとりだして、製本中の本と同じくらいの厚さの本や板を下に置いて開き(12_03)、見返しを乾いたタオルで四方にこすって水分をとり、もういちどプレスする。 12_03

|

※折金氏の製本工房もたくさんのヒントが。 ※製本の道具はブッキスト、製本工房リーブル、東急ハンズの製本コーナーなどで購入可。 |

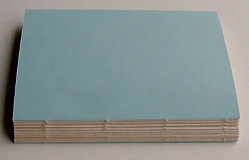

| 13 完成 | ||

|

乾いたら取り出して、はい、完成です。 | |