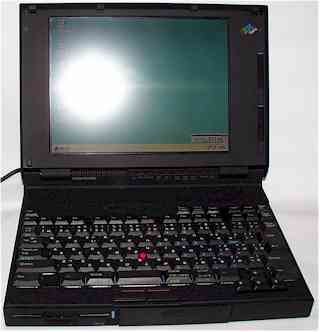

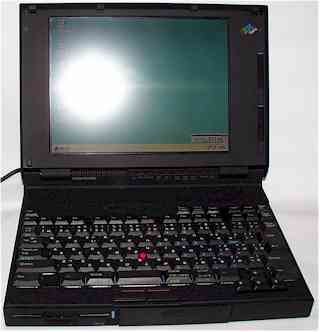

大きさ的には

C23Vと殆ど差はありませんが、外観も仕様も大きく異なります。

大きさ的には

C23Vと殆ど差はありませんが、外観も仕様も大きく異なります。本機は PS/55note C23Vと共に発表されたモデルですが、海外では

ThinkPad700として発表された正真正銘の「境目」のモデルです。

ミッドレンジモデルの C23Vに対して、本機は 700番代らしいハイエンドモデルならではの仕様となっていました。

大きさ的には

C23Vと殆ど差はありませんが、外観も仕様も大きく異なります。

大きさ的には

C23Vと殆ど差はありませんが、外観も仕様も大きく異なります。

CPUは本機で初搭載となる IBM486SLC-25MHzで、従来の 386SXに比べて性能アップが図られ、TrackPointIIの搭載、MCAアーキテクチャにより他のモデルとの差別化がされています。

しかし MCAについては、周辺機器の互換性の問題やコストダウンの妨げになるなど、いくつかの大きな課題を残すことになります。

なお、手元のこの 9552-JZNというモデル名については詳細不明です。

オリジナルの C52とは HDD容量が異なる(120MB:160MB)ことから、オプションであった160MBハードディスクを最初から搭載した個別受注のモデルか、後継機の

ThinkPad720C(9552-JZB)発売前後にマイナーチェンジしたモデルなのかもしれません。

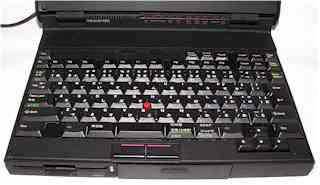

キーボード上には

TrackPointIIが初搭載されていますが、発売当初は目立たない様に黒いキャップも添付されていたそうです。(^^;

キーボード上には

TrackPointIIが初搭載されていますが、発売当初は目立たない様に黒いキャップも添付されていたそうです。(^^;

C23Vでは液晶パネルのロック爪の穴がパネルを開いたときに閉鎖される機構がありますが、面白いことにハイエンドモデルである本機では、この閉鎖機構は省略されています。

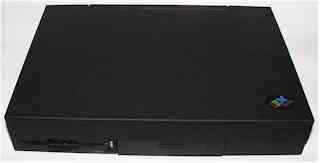

蓋を閉じた状態ですが、ハイエンドモデルならではの、この重厚な雰囲気がなんとも言えません。(^^)

蓋を閉じた状態ですが、ハイエンドモデルならではの、この重厚な雰囲気がなんとも言えません。(^^)

下部中央のバッテリーパックが少し飛び出しているのは、固定爪が破損している為です。

(この爪はどう考えても破損しやすい形状になっている)

実は、他にも本機には構造上の弱点がいくつかあります。

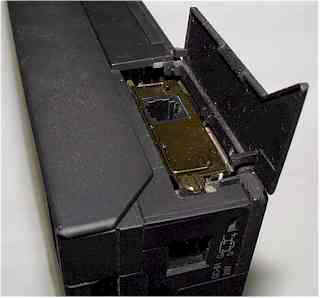

本機の構造上の弱点を示す一葉。

本機の構造上の弱点を示す一葉。

下回りが撓んで垂れ下がってしまっています。

本機と同形態の 720Cは、筐体の構造上どうも剛性不足な部分があり、自重で本体が変形してしまう傾向がある様です。

本機とは別に手元にある 720Cは入手時はもっと酷く、ななんと自壊寸前でした。

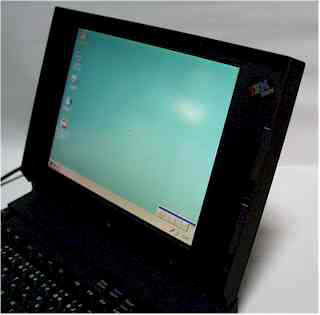

液晶パネルは

TFTで、ご覧の通り視野角はまずまずです。

液晶パネルは

TFTで、ご覧の通り視野角はまずまずです。

但し、初期の製品だけに表面の反射とパネルの重量は大きく、特に液晶パネルの重量と厚みは相当な物です。

この重量故に、ヒンジ部分(いわゆる「首」)が、やや強度不足の様な気がしてなりません。

実際、この状態で本体を持ち上げると液晶パネルが自重で相当揺れてしまい、かなり不安になってしまいます。(^^;

ビデオチップは IBM VGA256Cという物で、C23Vの WD90C26とは異なります。

(VESAドライバも違います)

この辺は、本機が MCAアーキテクチャ機であったことが原因なのかもしれません。

背面のポート類。

背面のポート類。

手前(背面向かって左)から、MCA拡張バス、CRT、パラレル、シリアル、DC電源入力の順に並んでいます。

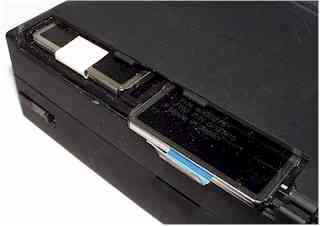

本体左側面のモデムスロット。(モデム実装済み)

本体左側面のモデムスロット。(モデム実装済み)

MCA機のシリアルポートは 16550相当なので高速通信も期待できますが、残念ながら当時の内蔵モデムの例と同じく、データ 2400bps/ファックス 9600bpsとなっており、ちょっともったいないですね、、、(^^;

ちなみにこの反対面(本体右側面)に、電源スイッチと PS/2ポートがあります。

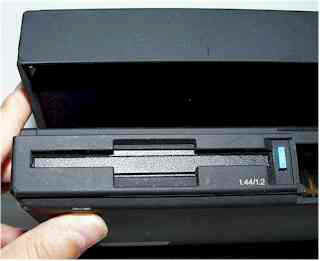

フロッピードライブは固定式で、3モード対応になっています。

フロッピードライブは固定式で、3モード対応になっています。

C23Vは本体右側面にドライブが内蔵されていましたが、本機は正面左に配置されているところが

ThinkPadしています。

(但しイジェクトボタンの位置が違うので、なんとなく印象が違います)

液晶パネルの厚みにも注目。(^^;

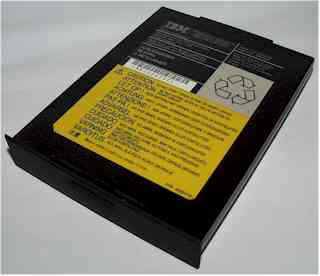

本体正面中央に搭載されているバッテリーパック。

本体正面中央に搭載されているバッテリーパック。

スライドドアを押し下げてバッテリーを引き抜きますが、このドアにある爪が折りやすい構造になってしまっていて、このバッテリーパックでも爪が折れて本体に装着しても少し浮きあがってしまいます。

バッテリーは Ni-MHで、省電力化の努力のお陰で、初期のTFT液晶パネル搭載ハイエンド機でありながら、公称値でバッテリー運用時間は

2時間となっていました。

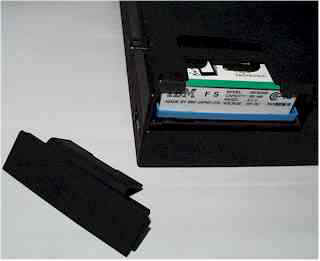

本体正面右のハードディスクスロット。(この画像では本体の天地が逆になっています)

本体正面右のハードディスクスロット。(この画像では本体の天地が逆になっています)

底面にあるスライダーをアンロック側にし、正面の蓋を外します。

スライダーの穴を側面に引き出して鍵を取り付ければ、ハードディスクスロットの蓋が外せなくなります。

内蔵のHDDパックです。

内蔵のHDDパックです。

見た目、C23V等に使われているハードディスクパックとそっくりですが、ESDI仕様で互換性はありません。

このため、誤挿入を防止するためのキー穴がコネクタ面にあります。

ESDIのドライブがあれば物理的には交換可能ですが、MCA固有のセットアッププログラムを専用パーテーションに組み込む必要があるようです。

本機はハイエンド機ということで、コプロソケットが装備されています。

本機はハイエンド機ということで、コプロソケットが装備されています。

手元の本機では、推奨品の i387SLを搭載していますが、基本的には

387SX互換のコプロセッサで問題なく使用できます。

メモリー増設は

D-RAMカード方式で、MCAノートの特徴であるメモリースロット 2枚構成・パリティ有りカード用となっています。

メモリー増設は

D-RAMカード方式で、MCAノートの特徴であるメモリースロット 2枚構成・パリティ有りカード用となっています。

メモリ容量は CPUの仕様上、16MBが上限です。

カードスロットはフロッピードライブの下部にあり、先に述べました筐体の剛性不足による撓みの原因となる構造になっている様です。

なお、本機は標準で16MB仕様のモデルで、メモリーカードは容易に引き抜けない様になっています。

本機の

MCA拡張バスに接続する拡張ユニット(54G0181)です。

本機の

MCA拡張バスに接続する拡張ユニット(54G0181)です。

スロットには SCSIカードが実装されていますが、MCAには疎いので、残念ながら詳しい事は知りません。(^^;

この拡張ユニットは、本機の他、ThinkPad720Cにも使用可能です。

拡張ユニットを接続したところ。

拡張ユニットを接続したところ。

電源は本体より供給され、本体のチルトアップ台になる様な構造となっていますが、やや傾斜がややキツイ気がします。(^^;

本機は PCカードスロットが本体に装備されていないので、この拡張スロットは貴重な拡張手段となっています。

とは言うものの、肝心の MCA拡張カードがなかなか見つからないという問題がありますが・・・