この初代モデルは、処理能力的には

230Csの後期型と変わらないためか、割と厳しい評価をされる方が多いようです。

この初代モデルは、処理能力的には

230Csの後期型と変わらないためか、割と厳しい評価をされる方が多いようです。(細かいスペックを付き合わせてみると結構違いはありますが・・・)

ThinkPad530CSはカラーサブノートの元祖となった ThinkPad230Csのモデルチェンジ機として登場したモデルです。

この第一世代モデル(1FC)は、CPUの仕様は

230Csと変わらないものの、MwaveDSP搭載によりモデムが内蔵されたことがスペック面での大きな違いになっています。

この点を除けば、全体的には控えめなモデルチェンジになっていますが、その後

CPUスペックを少しずつアップさせてゆき、ベストセラーサブノート

ThinkPad535に繋がっていくことになります。

この初代モデルは、処理能力的には

230Csの後期型と変わらないためか、割と厳しい評価をされる方が多いようです。

この初代モデルは、処理能力的には

230Csの後期型と変わらないためか、割と厳しい評価をされる方が多いようです。

(細かいスペックを付き合わせてみると結構違いはありますが・・・)

デザイン面では色々と手が入っていて、筐体の塗装や、インジケータ等の意匠面に工夫が凝らされ、230Csに比べて全体的に高級感があがっています。

また、230Csではトラックポイントキャップが液晶パネルに接触して液晶を傷めることがありましたが、530CSでは液晶パネル側に接触防止のためと思われる突起が追加されています。

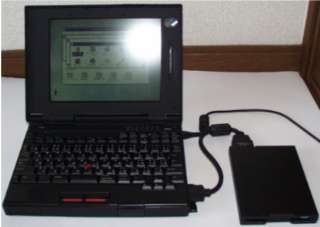

キーボード面の状態。

キーボード面の状態。

漢字キーと

Fnキーが小さい以外は、うまいこと限られたスペースに縮小してキーを収めています。

ただ、手元の本機は経年変化のためか、キーを叩くとかなり固い感じがします。

ちょっと見づらいですが、音量ボリュームが円形になっていたり、トラックポイントボタンがロック可能なタイプになっていたり、僅かなパームレストスペースにスピーカーが埋め込まれている点にもご注意。

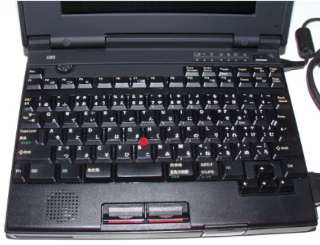

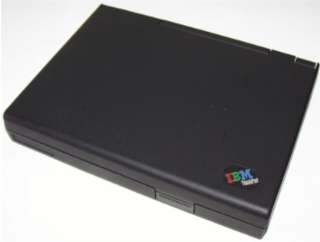

無塗装だった

230Csに対して、530Csは塗装された筐体になり、755系のような高級感のある質感になりました。

無塗装だった

230Csに対して、530Csは塗装された筐体になり、755系のような高級感のある質感になりました。

しかし、530Csは持ち歩く機会の多いサブノート故に、塗装の剥がれやキズが目立ちやすい傾向があり、手元の本機もかなりくたびれています。(^^;

本機の問題点として、液晶パネルを閉じた際にインジケータが見えなくなってしまうことがよく指摘されますが、確かに本当に電源が切れているのか、はたまたサスペンド状態なのか判らず、かなり不便に感じます。

(サスペンド状態の時は、確認のために液晶パネルを開くとレジュームしてしまうことになります)

正面向かって右寄りに、液晶パネルのロック部分があります。

正面向かって右寄りに、液晶パネルのロック部分があります。

本機のようなサブノートの場合、この右寄りに配置されたことで開閉操作が非常にやりやすくなり、操作面で意味を持つことになります。

右側面にはオーディオジャックとモデムジャックが配置されています。

右側面にはオーディオジャックとモデムジャックが配置されています。

MwaveDSPによりモデム機能も搭載することになり、よりモバイル向けに機能アップしていますが、ドライバの導入やリソースの衝突など、色々とセットアップが難しい面も抱えることになってしまいました。

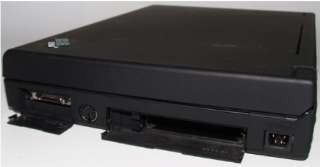

背面のポート類。

背面のポート類。

左からCRT、パラレルポート、シリアルポート、そして IrDAポートと並んでいます。

サブノートでもインターフェイスは妥協しないという姿勢は、本機でもしっかりと堅持されています。

右側面はちょっと変わった配置で、前寄りから、FDDコネクタ(230Csと同等)、PS/2ポート、PCカードスロット、電源ジャック(755系と同じ台形タイプ)となっています。

右側面はちょっと変わった配置で、前寄りから、FDDコネクタ(230Csと同等)、PS/2ポート、PCカードスロット、電源ジャック(755系と同じ台形タイプ)となっています。

使用中には比較的抜き差しは少ないものばかりとは言え、全部接続するとかなりケーブル類がごちゃごちゃしてしまい、ちょっといただけません。

(本体周り3面から無秩序にケーブルがゾロゾロ延びるマシンよりはマシですが、、、)

底面の様子。

底面の様子。

見るからに「内部の配置に苦心をしています」って訴えているような雰囲気です。(^^;

それでも、僅かな空きスペースに排熱穴を空けている現在のサブノートに比べると、排熱のための開口部の無い本機は意外にもすっきりした印象を受けてしまうところが面白いですね。

底面のメモリーソケット部分の蓋を開けたところ。

底面のメモリーソケット部分の蓋を開けたところ。

本機は標準で 4MBのメモリーとなっていて、5V 72p SO-DIMMにて、最大で

36MBまでメモリーを増やすことが出来ます。(230Csでは

20MBが限界)

32MBの増設メモリーは、公式にはオプションでは存在しませんが、98note用メモリー(メルコ製

ENL-32M等)を改造して使用することが出来ます。

なお、230Cs用メモリーは、電圧の違い(230Cs用は

3.3V)から、使いまわしはできません。

(稀に動くものも有るようですが、壊れる危険性が高いです。基本的に誤挿入できないように、DIMMソケットにキーがあります)

黄色い丸いものは

C-MOSバックアップ用リチウム電池で、中古では時々電池切れというものがあるようですので、530CS購入時には日付の狂いは出ないかを確認するといいかもしれません。

530CSのバッテリーパック。

530CSのバッテリーパック。

まだこの頃は Ni-MHが主流の時期で、本機も Ni-MHになっています。

(コスト面や充電制御の簡素化などからの選択なのでしょうか・・・)

形状は従来の 220/230Csは側面からバッテリーを引き抜く形になっていましたが、530CSでは底面の凹み部にはめこむ様な形状になっています。

本機(DX2-50MHz)では、公称値で

3時間の稼動が可能になっていますが、その後の

DX4-100MHz、AMD5x86の搭載で徐々に公称駆動時間が短くなっていっています。

ちなみに中古ではヘタっているケースが多く、手元の本機も1.5時間は間違いなく持つのかな?といった感じです。

残念ながら新品での入手も困難なようです。

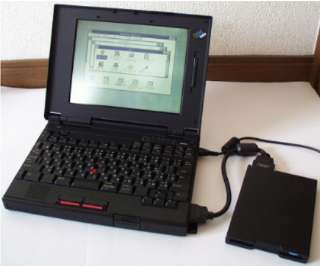

530CSのフロッピードライブ。

530CSのフロッピードライブ。

本体接続側のコネクタは、220/230CSなどと同じで、広く互換性のあるタイプです。

230Csのフロッピードライブはケーブルが固定式でしたが、この

FDDはケーブルが分離できるため、持ち運びが便利になっています。

(反面、ケーブルを紛失してしまう可能性がありますが・・・(^^;)

530CSの

ACアダプター。

530CSの

ACアダプター。

お馴染み台形

4ピンタイプのコネクタですが、アダプタ本体の形状は

220/230Csと同じ形状で、このプラグとの組み合わせではこれっきりの組み合わせとなっている様です。

プラグの歯は格納可能で便利ですが、個人的にはケーブルのまとめがやややりにくい様に感じます。

この

4ピンタイプはコスト面や小型化に不利なためか、次の代(535)では現在ではスタンダードな丸ピンタイプになっています。

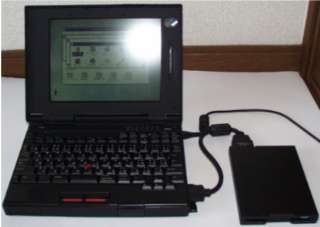

530CSの勇姿。

530CSの勇姿。

スペックもサイズも、現在のサブノートと比べると旧式・無骨になってしまい、230Csと

535の間で地味な存在に感じますが、こうやって眺めてみると存在感はナカナカのものです。

しかし、この初代モデルの

CPUスペックについては「何故に

230Csと同じ?」と疑問が残るところであり、比較的数が出ているはずなのにインターネットの個人ページで熱く語る方が思ったより少ないというのも、判らないこともない気がします・・・。

CPU Intel 486DX2-50MHz

RAM 4MB Max.36MB (SO-DIMM 72p 5V)

HDD 360MB (E-IDE)

LCD 8.4" DSTN (256)

VGA GD6245 (V-RAM: 512KB)

CPUスペック故に、中古やジャンクで比較的安く入手できるようになりました。

1FCは CPUの仕様から言って 230Csと同じなので、どちらを選ぶか?ということになりますが、Mwave音源のセッティングと運用上の注意点に納得できれば、530CSの方が面白いと思います。

(今から購入する・・・ということでしたら、DX4-100モデルか AMD5x86モデルの方がおすすめですが・・・)

- 本機の弱点(1): CPUが非力です。標準の DX2-50MHzでは、Mwaveは負荷がやや高いようです。

CPU換装という大技もありますが、コストや手間から考えると、素直に上位CPUモデルを探してきた方が良いと思います。(貼り替えによる故障のリスクも避けられます)- メモリーは 72p SO-DIMMです。98note用のメモリー(メルコ製 ENL-32M等)を改造(DIMM-ID?を設定しなおす=ジャンパーを加工)して、32MBメモリーを作ることが出来ます。

これにより、メモリーは36MBとなり、メモリーを多く要求するOS(Windows95など)でもそれなりに使えるようになります。- HDDは E-IDE対応で、内ネジで12.7mm以下のドライブが組み込みできます。

自分はやってみたことが無いのですが、分解が割と面倒なようです。Webで情報集めをすることをおすすめします。- 本機の弱点(2):本体とLCDを繋ぐフレキケーブルの取り回しと強度に問題があるようで、断線により液晶表示がおかしくなる(最悪の場合、映らなくなってしまう)という現象が発生します。

中古で購入するときには、表示について必ず確認しましょう。(ジャンク扱いの物は要注意ですが、ジャンク品は買う側にもリスクも負うことになります。売主の方に迷惑をかけないようにしましょう)

(2001/04/01 記)