キャリングカバー(BFH標準添付)に包まれた

730TEです。

キャリングカバー(BFH標準添付)に包まれた

730TEです。ThinkPad系列のペン入力(タブレット)機の最終型になった(?)のが、この

ThinkPad730TEです。

最終型だけにスペック的には、出現当時の 486系

ThinkPadに並ぶものとなりましたが、大きさや重量も普通のノートPC並になってしまっています。

キャリングカバー(BFH標準添付)に包まれた

730TEです。

キャリングカバー(BFH標準添付)に包まれた

730TEです。

単品での画像を見る限り、そんなに大きく見えませんが、このカバーを装着した状態でA4のThinkPadより大きく、ヘタすると厚いというありさまです。

上の画像のカバーをめくって180度折り返すと、こんな感じになります。

上の画像のカバーをめくって180度折り返すと、こんな感じになります。

カバーが装着されているとアウトドア感を漂わせる洒落たスタイルになっていますが、容易に持ち歩けるようなシロモノではありません。(苦笑)

カバーを外して

2435と並べたところ。

カバーを外して

2435と並べたところ。

大きさはふたまわり小さく、重さも半分近く、しかも液晶パネルはモノクロとカラーの違いがあり、スペック的にもワンランク違います。

2435は結構気合を入れて環境構築する気になりますが、730TEは触ってて気が抜けてしまう(^^;んです。

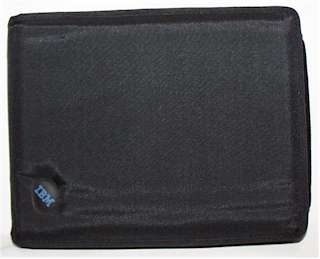

裏面の状態です。

裏面の状態です。

タブレット機ということで、背面は比較的さっぱりしています。

下側にはペンの格納部があり、上面側には拡張コネクタがあります。

右側にはラベルが貼り付けられている通り、PCカードスロットと

D-RAMカードスロットがあります。

これらのスロットはちょっと変則的な配置になっており、標準ストレージのTypeIIIカード対応用として

2スロットと、D-RAMカードとPCカードが並んでいます。

D-RAMカードは16MBまでの対応で、残念ながら32MBは使用できないようです。(本体と合わせて24MBが最大)

カードスロットの反対面には、バッテリーが2個搭載されています。

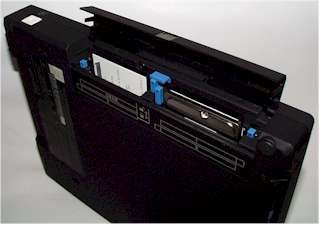

カードスロットがわの状態です。

カードスロットがわの状態です。

手前側にTypeIIIハードディスクを搭載しています。

(つまりPCカードブート可能。)

奥側がもうひとつのPCカードスロットと

D-RAMカードスロットです。

(D-RAMカード装着状態)

更に奥側の白い四角が電源スイッチです。

ペン格納面の状態です。

ペン格納面の状態です。

ペンは電磁誘導式で、ThinkPad360P(E)と同じ方式ですが、2435の様に爪先で操作することが出来ません。

ペンの赤いボタンは、タップ時にマウスの右ボタンに相当させるボタンです。

側面両端には、ストラップ取り付け部分が見えます。

ペン格納部分は、ご覧のように開くことが出来ます。

ペン格納部分は、ご覧のように開くことが出来ます。

何故なのかはよく判りませんが、、、(^^;;;

ペン格納部と反対面の拡張コネクタ部分。

ペン格納部と反対面の拡張コネクタ部分。

この面にもストラップ取り付け部分があります。

ポートリプリケータを拡張コネクタに装着したところ。

ポートリプリケータを拡張コネクタに装着したところ。

タダでさえデカい本機が、輪をかけてデカくなってしまいます。(苦笑)

ポートリプリケータには、シリアルポート、パラレルポート、CRT出力、FDDコネクタ、PS/2コネクタが装備されています。

単体のポートリプリケータです。

単体のポートリプリケータです。

この画像では判りませんが、本体接続面には妙に長い接続ピンが飛び出しているので、取り扱いや格納の際には、怪我やピン曲げの無いように注意が必要です。

バッテリーは

Ni-MHで、先にも述べましたが 2個搭載できます。

バッテリーは

Ni-MHで、先にも述べましたが 2個搭載できます。

一応重量軽減のためにバッテリーを片方外してブランクカバー(標準添付)を装着して軽量化できますが、稼働時間は当然ながら半分になってしまいます。

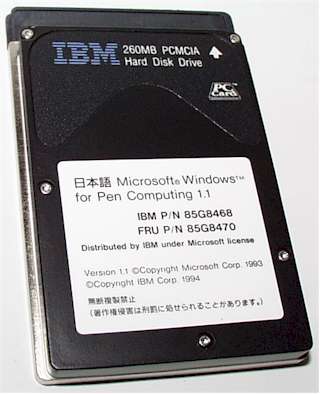

BFH添付の

Type-IIIハードディスクカード。

BFH添付の

Type-IIIハードディスクカード。

容量は260MBで、ウルトラマンPCのYDWモデルに添付されている物と仕様は同じようです。

但し、こちらはペンコンピューターということで、Windows for Pen Computingがインストールされています。

適用OSは Windows3.1で、Windows95では別途Pen

Serviceが必要になります。

Windows3.1が稼動している状態。

Windows3.1が稼動している状態。

本機は当然ながら特定業務用途向けで、海外でも販売されていたようで、何かの番組で遺跡発掘時のデータ取りとか、無線モデム(?)を装着した本機をレスキュー隊が使用している映像を見たことがあります。

画面端の操作ボタン。

画面端の操作ボタン。

これも添付のペンでないと作動しないようです。(爪では反応しませんでした、、、)

2435には左 or

右クリック切り替えがありましたが、本機はボタンがわに切替機構があるので、それらの機能ボタンはありません。