見たところ

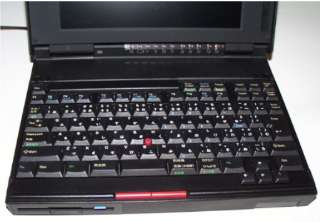

750Cとは見分けが付かないですが、細部に変更や手直しが施されています。

見たところ

750Cとは見分けが付かないですが、細部に変更や手直しが施されています。ThinkPad755C は、弁当箱スタイルの筐体を確立した先代 750Cのモデルチェンジ機として

94年の春に登場しました。

750Cからの改良個所は比較的少なめですが、メーカー側にはモデルの構成に、ユーザー側には運用面でフレキシビリティを与えてくれました。

ご存知の方には言うまでも無く、755ファミリーの基本設計は本機でほぼ完成し、意外にも

750C以上に大変な傑作機ではないかと思います。

見たところ

750Cとは見分けが付かないですが、細部に変更や手直しが施されています。

見たところ

750Cとは見分けが付かないですが、細部に変更や手直しが施されています。

この FJ6は、750Cの 3J6モデルに相当するもので、ハードディスク容量は全く同じ(160MB)です。

750Cに対する大きな違いは、システムボードの基本設計の変更で、CPUは

486SLから ドーターカード実装の

486DX2-50MHzになり、アップグレードが容易となりました。

また、メモリー増設方法にアダプターを介した DIMM増設がサポートされ、ビデオ系も改良されているそうです。(内部的に

VLバス接続になっているようです)

トラックポイントのボタンは半円筒タイプのもので、手元の本機ではキャップもオリジナルのツルツルのタイプを装着しています。

トラックポイントのボタンは半円筒タイプのもので、手元の本機ではキャップもオリジナルのツルツルのタイプを装着しています。

この画像では判らないのですが、キートップの文字刻印がかなり薄い(インスタントレタリングみたい)のは

755Cの初期のモデルの頃までの特徴のようです。

右カーソルキーが消えかかっていますが、後のモデルでよく見られる「削れて文字が消える」というのではなく、「全体が薄くなっていく」という文字の消え方をします。

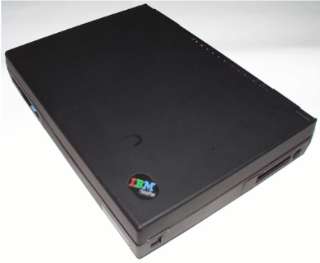

底面の状態。

底面の状態。

この

FJ6は底面に飲料をこぼした跡がありましたが、辛くもこの弁当箱筐体のおかげで致命的な被害は受けなかったようです。

弁当箱筐体とは言っても、HDDのロック穴や

Dockのロック穴などが開いていますから必ずしもこういった水害でも安全という訳ではありませんが、底面にメモリスロットがある機種よりは多少マシだと思われます。

液晶パネルを閉じた

755C。

液晶パネルを閉じた

755C。

液晶パネル側のヒンジ固定部分が強度不足なのと、全体の剛性の問題からパネルが浮いてしまう傾向があります。

(755系では共通の問題点と言えます)

PCカードスロットの穴開きタイプのカバーが失われずに残っています。

755Cは

750Cと同様に音源内蔵となっていましたが、755Cでは

750Cには無かったマイクが新たに内蔵されました。

755Cは

750Cと同様に音源内蔵となっていましたが、755Cでは

750Cには無かったマイクが新たに内蔵されました。

かなり判りにくいですが、キーボードの蝶番部分横の丸いネジ隠しシールの横に内蔵マイクの穴があります。

よくハードディスクのすぐ近くにマイクを内蔵しているノートパソコンがありますが、755Cではハードディスクの騒音は拾いにくい所に内蔵しています。

(とは言っても、フロッピーディスクドライブのすぐそばだったりしますが・・・)

キーボードを跳ね上げたところですが、こうなってしまうともはや

750Cとは判別は殆ど出来なくなってしまいます。(^^;

キーボードを跳ね上げたところですが、こうなってしまうともはや

750Cとは判別は殆ど出来なくなってしまいます。(^^;

バッテリーパックは Ni-MHで、750Cと共通です。

赤いスイッチがあることから判るように、充電管理機能付きのバッテリーパックになっていますが、中古で

360C用のグレーのバッテリーパックが実装されていることが多々あります。

実際の運用面では、この黒いパックの方は死んでいると復活が困難で、その点ではグレーのパックの方が喝入れで復活させやすいです。

液晶パネルとキーボードのロック解除レバー。

液晶パネルとキーボードのロック解除レバー。

750Cの物より少し大きくなっています。

TFT液晶パネルは低反射型で、この点で

ThinkPadは他社のノートパソコンより視認性が良く定評があります。

この

755Cは初期モデルのため、コントラスト調整付きのパネルを搭載しています。

(DSTNパネルのように、調整つまみがふたつあるわけです)

その後、755CE/CD/CX等へと繋がり、下位モデルとして

360/370にまで発展した 755C。

その後、755CE/CD/CX等へと繋がり、下位モデルとして

360/370にまで発展した 755C。

その優れた基本設計は、スペースシャトルに搭載されるといった意外なところで今なお現役なところにも証明されているようです。

既に古くてくたびれた感のある本機ですが、こういった背景のあることを思うと、触っていて本当にわくわくしてきますね。

CPU Intel 486DX2-50MHz

RAM 4MB Max 36MB (DIMMアダプタと16MB&32MB-DIMMの組み合わせにより保証外ながら 52MBまで使用可能)

HDD 160MB (E-IDE)

LCD 10.4"TFT/VGAカラー (640x480 26万色中 256色表示)

VGA WD90C24 V-RAM:1MB

750Cに比べて、セッティングやアップグレードは容易になっています。

メモリーを十分増設してあげれば、Windows95も動かすことが出来ます。

- CPUは 750Cとは異なり、普通(?)の486になっています。

QFPでボードに直接実装されていますが、手間や投資、そして根性(^^;があれば、換装してパワーアップすることも不可能ではありませんが、今となってはコストパフォーマンス的に見合わないと思います。- ハードディスクはバック式で、必要とあれば自力での換装も容易です。

但し当然ながらメーカー保証外の行為となってしまいますのでご注意ください。

なお、マスター/スレーブ設定が現在とは逆ですので、換装時にドライブによってはピン折り等の加工をしてあげないと、ブートできなくなってしまいます。- メモリは通常は88pinD-RAMカード、メモリモジュールアダプタを使って72pin5V-SO-DIMMが増設できます。

前者は32MBまで増設できますが、32MBカードは高価で僅少です。

後者は16MB+32MB=48MBまで増設できますが、32MB-DIMMは98note用を改造して使用することになり、組み合わせによっては認識できないケースもあったり、何よりもメモリーモジュールアダプターが入手しにくいという問題があります。

入手状況に応じてベストな増設方法を検討しましょう。- パリティ無しメモリを増設する場合は、予めEasySetupでパリティチェックをしないように設定しておきましょう。

(デフォルトでチェックしない様にしておくのが好都合だと思います)- 液晶パネルはVGAで、本体の処理能力ももうひとつなので、メールチェック用や Linuxなどの軽めのOSで使うのが良さそうです。

なお、Windows95にて使用する場合は、256色表示のために VESAドライバをインストールする必要があります。- 一番ハマってしまう可能性があるのは、バッテリー消耗です。中古の場合、バッテリーは死んでしまっているケースが多いので、BIOSのアップデートが出来ない可能性があります。

(2001/1/28 記)