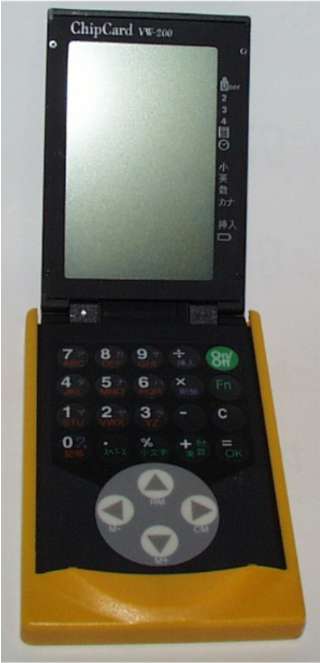

開いた状態の

VW-200。

開いた状態の

VW-200。(縦長画像で、かなり迷惑な紹介ページ構成になってしまい申し訳ありません、、、)

先代 TC-100は、カード型にこだわった為に「操作性のイマイチな電卓」といった域を抜けることが難しかったのですが、モデルチェンジしたこの

2代目は、TC-100で指摘されていた「画面の狭さ・見づらさ」「キーの押しにくさ」を折りたたみ形状に進化することで見事に解決しています。

「データビュアー」という意味ではかなり完成度がアップしており、同等機能がPHSやポケベルに組み込まれていったというのも頷けるものがあります。

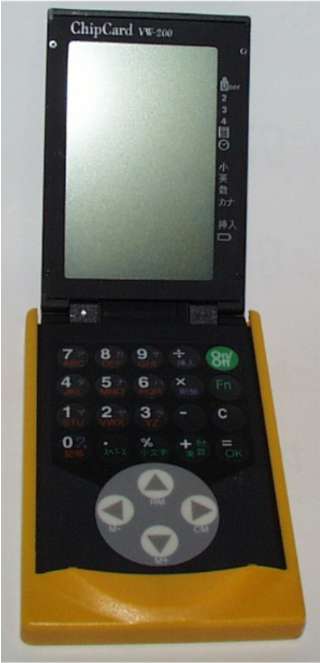

開いた状態の

VW-200。

開いた状態の

VW-200。

(縦長画像で、かなり迷惑な紹介ページ構成になってしまい申し訳ありません、、、)

TC-100が、TypeIIカードの容積に凝縮したことで操作性を犠牲にしていたのに対して、本機では TypeIII状態の容積に収めて、操作面は開いて使うという発想の転換により、劇的に操作性と画面の視認性がアップしています。

特に画面は TC-100がANK止まりだったのに対して、VW-200では標準で漢字も表示できる(なんと 320x200ドットという解像度!!)ので、もはや電卓と誤解されるどころか、現在でも PDAとして十分利用できるのではないかという能力を持っています。

いやはや、ここまでやっちゃう

IBMには脱帽するしかありませんが、更に組み込み用途としての製品化例(有名なところでは、京セラのデータスコープ)もいくつかあり、本機はソリューションのひとつに過ぎないのです。

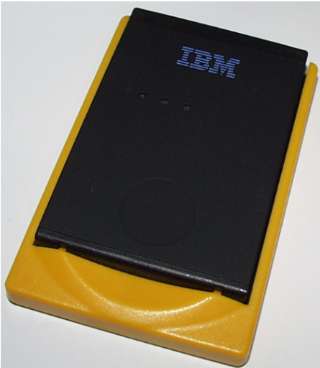

折りたたんだ

VW-200。

折りたたんだ

VW-200。

黄色の保護カバーが装着されている状態なので、何がなんだかよく判らない(なんだかメモ帳みたい・・・)です。

この保護カバーは「これでホントに保護効果があるのか?」と疑問に感じる作りで、手前の爪が液晶パネル側を押さえて不用意に開かないようにするのと、PCカードのコネクタ側への異物の進入をかろうじて防げるのかなぁ?といった感じです。

(実際に持ち歩いていたときには邪魔だった(^^;ので、カバーは外して持ち歩いていました)

また、持ち歩きという点で、本機の設計時期を感じさせる点として「ストラップ用穴が無い」という点が挙げられます。

今では何でもない製品にもついているストラップ穴ですが、本機ではスペースの制限もあったためか、そういった類の穴はありません。

保護カバーを外すと、やっと

PCカードらしい形状になります。

保護カバーを外すと、やっと

PCカードらしい形状になります。

この状態で TypeIIIカードとなっていますが、開いた状態でも

PCカードスロットに挿入できるようになっています。

ちなみに、開いた状態の場合は TypeII相当のカードとして厚みが収まるようになっていて、この辺は流石は

IBM、手抜かり無しといったところです。

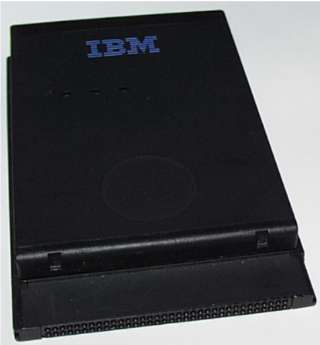

VW-200の裏面。

VW-200の裏面。

中央の六角形のフタはバッテリー格納場所で、ポケベルでよく使用されている空気電池 PR2330を 3個使用します。

空気電池としヘンな電池に聞こえますが、コンビニ等で比較的容易に入手ができますが、低い外気温度に弱く、使用していなくても

2-3ヶ月で寿命になってしまう電池なので、定期的な交換が要求されてしまいます。

更に悪いことに、RAMをバックアップする電池が無い(先代のTC-100はバックアップしていてくれます)ので、電池交換の都度、データが消えてしまうことになり、PDAとしては大変使い勝手が悪いものとなっています。

私も最初はデータを見るだけなら十分と持ち歩いていましたが、電池交換の問題が嫌になってしまって、この

VW-200は最近はすっかり冬眠を決め込んでいます。

(TC-100は電卓(^^;としてよく使っています)

開いた状態(すなわち

TypeIIカードとして)ThinkPadに挿入した状態。

開いた状態(すなわち

TypeIIカードとして)ThinkPadに挿入した状態。

電源を入れたまま挿入すると、VW-200のバッテリーを急速に消耗することがあるそうですので、注意が必要です。

また、本体と液晶部分の蝶番部分は比較的しっかりしていますが、頑丈とまではいかないので、抜き差しの際にムリな力がかからないように注意されたほうが良いでしょう。

なお、ユーティリティーソフトは、TC-100と上位互換となっているようで、どちらでも認識ができましたが、基本的に

Windows.31時代の物がベースになっていますので、インストール時に

config.sysを確認しておく必要があるケースもあるなど、今時の

PCカードのような

PnPではセットアップできない一面もありますので、取り扱いにはそこそこの知識が必要になるかもしれません。

ちなみに折りたたんだ状態ではこんな感じで挿入されていきます。

ちなみに折りたたんだ状態ではこんな感じで挿入されていきます。

(正しく TypeIII HDカードといった雰囲気です)

母艦は ThinkPad755CDですが、本機はデータを収集するよりも閲覧することに特に向いている PDAなので、母艦とペアを組むことが前提となってきます。

日本の固有のPDA文化(ザウルスに代表される電子手帳など)は、オールインワン・スタンドアロンな使い方が主なので、本機の様なPCと組み合わせて使うPDAは一般にはなかなか受け入れられにくい雰囲気があるようです。

でも、近年のPC環境の浸透で、単に単独で使うだけのオジサン的PDA運用から大きくシフトしつつあり、本機がごく最近出現していたらもうすこし展開が違ってきたのでは・・・と考えてしまいます。

CPU EPSON SMC88112 ?MHz

RAM 128KB

HDD none (FlashROM 128KB)

LCD 320x200 モノクロSTN

TC-100に比べると比較的見かけないようですが、画面表示能力の違いから、活用範囲は大きく広がっています。

でも、利用できるアプリ(オンラインソフト)が今後増える可能性は低いですし、本機に関する情報も徐々に減っていて、流石に過去の製品であることを否定することはできません。

- 単独では本機の機能を十分使えないと言ってよいでしょう。母艦を用意してあげる必要がありますが、TypeII PCカードスロットのあるノートパソコンを用意しましょう。(ThinkPadならなおGood?)

- TC-100に比べると、画面解像度・キーの押しやすさでは大変良くなっています。音もささやかながら出ます。(^^)

- 電池交換時にRAMの内容が消えてしまうという問題があります。データのバックアップはこまめにしておく必要があります。

- 母艦のOSと他のPCカード周辺機器に注意しましょう。認識できない原因になります。

PCカード関係のドライバのインストール経験があれば Windows3.1やDOSでも使えますが、Windows95の方が使いやすいかもしれません。

(2001/1/2 記)