|

エナペタル車高調KITの装着

日中の気温もだいぶ下がってきて過ごしやすい季節となり、天気も上々ですので、今日は朝から愛車FDの足廻り交換作業を一人で行うこととしましたが、自宅の駐車スペースは勾配があってジャッキアップすることができませんので、トランクいっぱいに工具を詰め込んで、トイレ、水道、ジュースの自販機と各種設備の整った某公園の駐車場へ出かけました。  この車高調KITは某メーリングリストで知り合った寺内さんがSタイヤでサーキット走行を快適に行なう為にエナペタルにて特注で制作したものですが、今回更にハードなバネレートに対応するためにまた車高調KITを新調されたので、私が従来のものを譲り受けました。ちなみにこの車高調KITのバネレートは、F:18K、R:16Kです。 はじめに、車高調KITの車高調整ネジを動かしてバネに遊びが出ない位置に固定します。(これはあくまで仮の車高で、詳細はあとで煮詰めます) 次に装着前にノーマル時の車高を測定します。 これは、ノーマルに対してどのくらい上下させているのかを知る為の重要な基礎データです。ガソリンを満タンにして不要な荷物を降ろして車両を水平な場所に停車させてから慎重かつ正確に測定しましょう。 しかし、正確な車高はどこからどこまでを測定するのか知らないので、とりあえず地面からフェンダーアーチの最上部までの距離を測定することにしました。 [ノーマル時の車高]

ノーマル時点での車高の測定が済んだら、さっそく分解に掛ります。 まずはフロントの2輪をフロアジャッキとジャンクで手に入れたシルビアの車載ジャッキでジャッキアップしてタイヤ/ホイールを外し、フレームの下に置きます。これは、万が一ジャッキが外れたときにクルマの下敷きにならないための保険です。

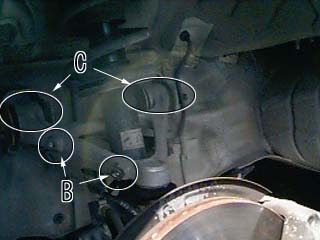

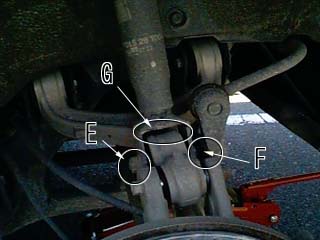

私の場合、右側から作業をはじめました。 まず、ブレーキホースをブラケットから外します。これは、プライヤーなどで金具を抜き取るだけでOKです。 次に、ブレーキローターの裏側を覗くとフロントショックの下側の取付部が見えます(写真)ので、「A」のボルト&ナットを17の十字レンチで力一杯回して外します。 これで、ショック自体はフリーになったはずなのですが、ぜんぜん動きません。以前、寺内さんから、「この取付部のクリアランスがシビアで、社外品のショックを挿入する場合は入らない場合があるのでサンダーでショック側の取付部を削る必要があるかもしれない」とのアドバイスを受けていたので、「きっとクリアランス不足で固定されているだけだろう」と確信し、隙間に極太のマイナスドライバーを差し込んでてこの原理で上へ抜き取りました。  ようやくフロントショックがフリーになったのですが、今度は上部にあるA型のアーム(写真)が邪魔になってショックを摘出することができません。 まずは、ABSのセンサーのケーブルを固定しているステーのボルト「B」を12のメガネレンチでで外します(写真ではすでステーをに外しています)。外したボルトはステーを外した後に元の場所に仮止めします。(これは紛失防止のため) そして、「C」A型アームとボディーとを接続しているボルト&ナットを14のメガネレンチ&片口スパナで外します。ナットの方に片口スパナを差し込んでボルトの方をメガネレンチで回すと丁度、片口スパナが移動してアームにぶつかって固定され、作業しやすくなります。(&ちょっと玄人っぽい気分にひたれます) 【ナット→ボルト→ナット→ボルト】の順番で外すと、1本めのボルトを抜いた時点でA型アームが動いてしまって作業がやりにくくなりるので、【ナット→ナット→ボルト→ボルト】の順番で外すようにしましょう。 そして、2個のナットを外し終えたら、いよいよボルトを抜く訳ですが、これを抜くと一気にブレーキローターが外側へ倒れて来るのでタオルを5本のハブボルトに当てて、そこを太股で押さえましょう。(まぁ、タオルがなくても良いのですが、その場合、太股に激痛が走ります)ここで、抑えが足りないと、ABSセンサーのケーブルが引っ張られて切れそうになるので充分注意しましょう。 そうして、人/クルマ共に安全な姿勢を維持できたら、そのままフェンダーアーチに傷を付けないように気を付けつつ、一気にフロントショックを抜き取ります。そして、一度、A型アームを元の位置に戻してボルトを差し込んで一息つきましょう。 そして、抜き取ったノーマルショックにボンネット内での作業で外したパーツを組み付けておきましょう。(これも紛失防止のため) いよいよ車高調KITの取付けですが、フロントショックはブレーキホース固定用ブラケットに向きがあるので、ノーマルショックとよく見比べて間違いの無いように(ちなみに私は間違えてしまいました)取り付けるショックを選択します。そして先程仮止めしたA型アームを再び外してショックを挿入、A型アームのボルトを挿入します。 そして、ショックを持ち上げてアッパーマウントのボルトをボディーに挿入して、ナットを仮止めし、ショックを宙吊り状態にします。後はノーマルショックを抜き取った手順をそのまま逆に行なうだけですが、取り付けるショックは超ショートストロークでしたので、下側の接続部分同士に距離があり、ボルトを通す事が出来ません。かといって手で持ち上げるにはスタビが効いているので無理です。ここで仕方なくFDの車載ジャッキの登場です。(このジャッキはアルミ製で超軽量なのですが、いささか強度がなさそうなので出来れば使いたくなかったのですが、背に腹は変えられません・・) 下からぐいぐいと持ち上げて丁度良い高さになったらボルトを挿入し、ショックを接続します。ドライバーでこじらないとノーマルショックは外れなかったのに、今度は1mmほどクリアランスが開いています。ここはきっと寺内さんがショック側のブッシュを削った為にできたクリアランスだと思います。 そして、先程のFD車載ジャッキを外し、ナットを締め付けていくとクリアランスが徐々に詰まって行きます。これでもう純正ショックに戻す場合はショックのブッシュを削るか、アームの取付部分「D」のクリアランスを広げるしかないでしょう。 感傷にひたるのもそこそこにして、あとは残りの部分を取り外し時と逆の手順で 組み付けて行きます。 そして今度は左側の作業です。 大筋は右側と同じ手順なのですが、先に右側のすべてを組み付けてしまった為に今度は「A」のボルト&ナットを外すとスタビが効いてしまい、下側の取付部が上に持ち上がってしまい、ショックが抜けなくなってしまいました。 仕方が無いので、スプリングコンプレッサーを純正サスに引っ掛けて縮め、ようやくショックを抜き取る事ができました。あとは右側と同様の手順でOKで、タイヤを装着し、車体をジャッキから降ろして外したタワーバーを元どおりに装着すればフロント側は完了です。(くれぐれも各部の締め忘れがないように細心の注意を払いましょう)  ここで、ジュースを飲みながら一休みです。 一息ついたところで、今度はリア側の交換です。   次に、このジョイントはもう片方で、スタビに繋がっているのでこちらも外します。こちらもボルトの頭がピロボール状になっているので、14の片口スパナを差し込んでから14のメガネレンチで回しましょう。また、このピロボール部分はゴムブーツで覆われており、無理な角度に曲げるとブーツからグリスが飛び出すので注意が 必要です。 ここまででショックはフリーになるはずなのですが、またもや抜けません。そこでフロント側で活躍した極太マイナスドライバーの登場です。これを「G」に差し込んでドライバーを上へ思いっきり持ち上げます。そうするとアームが下へ下がり、若干クリアランスが出来ますので、そのままドライバーの上を滑らせるカンジでショックを引き抜きます。 ショックが取れたら、さぁ車高調の取付け・・と行きたい所ですが、フロント側での教訓(片方だけを先に取り付けると反対側で苦労する)を生かして、左側のショックも同様の手順で取り外しましょう。 両側のショックを外し終えたら、両方のショックを取り付けます。これもフロント同様にアッパーマウントとボディー間のナットを仮止めし、ショックを宙吊りにしてから取り付けて行きます。一度フロントを取り付けた経験があれば、難無く取付け出来ると思います。下側のボルト&ナットをすべて締めたら、タイヤ/ホイールを取付け、ジャッキから車体を降ろします。 車体をジャッキから降ろして外したタワーバーを元どおりに装着すればリア側も完了です。(くれぐれも各部の締め忘れがないように細心の注意を払いましょう) 取付けが完了したら、今度は車高のセッティングです。 ノーマルショック、ジャッキ、工具類を隠してちょっとだけドライブします。この時、変な振動や音がしないか十分に注意します。 そして、車高をチェックします。 [バネの遊びがゼロ時の車高]

ほとんどノーマル時の車高と変わりませんでしたので、若干見栄えをよくする為に(寺内さんゴメン)前後共に3cmほどローダウンさせることにしました。 フロント側はタイヤを外さないと車高を調整できませんでしたが(せっかくタイヤを外したので、各部の締め付チェックを行ないました)、リア側はなんとかジャッキアップだけで調整できました(こちらはアッパー部だけ締め付けチェックしました)。 ここで、新たに問題が発生しました。 なんと、車高調整後にジャッキを下げると車高が低すぎてフロアジャッキが抜けなくなってしまったのでした。 普通だと仕方が無いので車高を上げる所ですが、それでは面白くないので、私は再びジャッキアップして、タイヤの下に十字レンチを置いてタイヤに踏ませる事によりクリアランスを作ってジャッキを抜き取りました。(結局、これを4回繰り返したのでした)  最終的には上記の写真の様になり、数値的には以下の値となりました。カッコ優先の車高ですが、とりあえずタイヤのフェンダーとの干渉も起きませんのでこの状態で今日の作業は終了です。 後の厳密なセッティングはサーキットを走る時迄のお預けです。 [最終的な車高]

ここまでで約7時間も経過していたのでした。 とにかく疲れたけど、充実感で一杯な一日でした。 |