�ŋ߁A�o�c�w�ɋÂ��Ă���Ȃ�Č�������Ƃ�����B����͖{�����B���\�A�o�c�Ƃ��}�[�P�e�B���O�Ȃ̖{��ǂ�ł���B

�o�c�헪�Ȃ�Ė{�ɁA���i���C�t�T�C�N���Ƃ������Ƃ������Ă������B���i���C�t�T�C�N���Ȃ�Ă��݂̂͂Ȃ���\���ɂ����m�ł��傤�B

�������܂Œm��Ȃ������͖̂��w���Ƃ��������̂��Ƃł��B

���i���C�t�T�C�N���Ƃ����_�́A�V���i�������Ďs��Ƀf�r���[����ƁA�������A�������A���n���A���ފ��Ƃ����������ǂ�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B

�������͒P������������������A���̒��̎�X���i�⎖�Ƃ�����ɂ҂���ƍ����Ƃ͎v���Ȃ��B�������A�ǂ�ł��Ă���ɂ҂���Ɠ��Ă͂܂���̂��Ђ�߂����B

�����ƁA�킩�����Ⴂ�܂����H�@

�����ł��BISO9001��ISO14001������ł��B

���i���C�t�T�C�N���̊T�O�}��ISO9001�̓o�^�����̐��ڂ��ׂĂ݂�ƁA�����I�܂������Ƃ����Ă������炢�}�b�`����ł͂���܂��B

��������1992�N����1996�N���炢�ł��傤���H

���̊��Ԃ͂܂��Љ�ɔF�m����邱�Ƃ����̖ړI�ŁA�F�؋@�֑��݂̋���������v�c�����ĎЉ�ɍL���m���邱�Ƃ����݂��̗��v�ɂȂ����̂ł��傤�B���̎����͕p�ɂȐ��i�̉��ǂ������Ȃ���ƌ����邪�AISO�R���ɂ����Ă͐R���̕��@��p�������낢��ƌ���������P���ꂽ�������Ǝv���B

�₪�Đ������ƂȂ�B1996�N����2002�N���炢������ɓ�����̂ł��傤���H

��������EU�s��ւ̗A�o��Ƃ����̕K���i�i�H�j�ł��������̂����͘V��j���̕K�{�A�C�e���i�H�j�@�F�������Ƃ�����Ƃ̓W�����W�����ƌ���A����i�F�،����j�̓E�i�M�o��B�������[�J�[�i�F�؋@�ցj�̐V�K�Q�����������̔������͌�������B�헪�Ƃ��Ă͉��i�̈��������A��ʐ��Y�����C���ƂȂ�A�F�؎Y�Ƃɂ����Ă��F�ؒP���̈��������A��ʂ̐R�������m�ۂ��邱�Ƃ������̏����ƂȂ�B

�����ł��ˁ`�A�i�C���ǂ��āA�̂̃p�`���R���Ȃ�R�̓}�[�`���������Ă���悤���B

�����������͖����ɂ͑����Ȃ��B�Ȃɂ���n���͗L���ł���B�@

���n����2002�N����2006�N���炢���A���邢�͏���2008�N���܂łƌ����邩������Ȃ��B

�������̎����͎s��g��͍���ƂȂ�A���Z�p�J���͈ꏄ���Ă��܂��B���i�����ق����邱�Ƃ��ł������i��������������B�헪�͓�����Ȃ��B�ЂƂ͉��i�����ɓq���ăR���s�e�B�^�[�����������邱�ƂɓO���邩�A�T�[�r�X�A�f�U�C���A�u�����h�A�C���[�W�̍������A���ʉ���}�邱�Ƃł���B

�o�c�Ɋ�^����Ƃ��A�����Ⴂ�܂��Ȃ�Ă����F�؋@�ւ́A���͒P�ɐ��n���̃r�W�l�X�헪�ɉ߂��Ȃ������킯���B�Ƃ������Ƃ͔F�؋@�ւ͊��ɐ��n���O���ɂ����Ă��̃r�W�l�X���f���͒����͑����Ȃ��Ƃ������Ƃ��\���ɔF�����Ă������ƂɂȂ�B

�����I���n�����I��肻�����B

����Ȃ��Ȃ������D�Ȃ�E�������Ȃ��B

���ފ��͂�����Ȃ̂��H�@2008�N�����炩�H�@���邢�͊��ɐ��ފ��ɓ����Ă���̂��낤���H

�s��̓V�������N���A����͌�������B���[�J�[�ɂƂ��Ă��F�؋@�ւɂƂ��Ă��I�����͓�B�ЂƂ͍Ō�܂Ŏs��ɂƂǂ܂��Ďc���җ��v�������W�߂邩�A����ɓP�ނ����ʂȔ�p���팸���邩�B

�r�W�l�X�̃Z�I���[�Ȃ玟�̎��Ƃ�����܂łɈ�ĂĂ����ĂȂ��ł����̂ł���B

�F�؋@�ւɂƂ��Ď��̎��ƂƂ͂Ȃ낤���H

ISO14001�͂���2�E3�N�x���ISO9001��ǂ������Ă���B���ɐ��n���̐�����߂����B

ISMS�H�@�Ȃ͕s�����B

���邢�́AISO9001�����łȂ���O�ҔF�Ƃ����r�W�l�X�S�̂��������ފ��Ȃ̂�������Ȃ��B

���������Ď��͂����m�M���Ă���̂���

�Ƃ���ŁA�F�،��������ł͏؋����ア�B���ɂȂɂ�ISO���C�t�T�C�N�����̕⋭�Ɏg������̂͂Ȃ����낤���H

ISO�R���o�^�̃X�L�[���͐R���������Ă����ł���B

���Ⴀ�A�R�����̓o�^���̐��ڂ͂������Ȃ��̂��낤���H

�����I��������Ɛ��i���C�t�T�C�N���̃J�[�u��`���Ă��āA�����������I�ɂ��F�،����ƈ�v���Ă���ł͂Ȃ����B

�����I��������Ɛ��i���C�t�T�C�N���̃J�[�u��`���Ă��āA�����������I�ɂ��F�،����ƈ�v���Ă���ł͂Ȃ����B

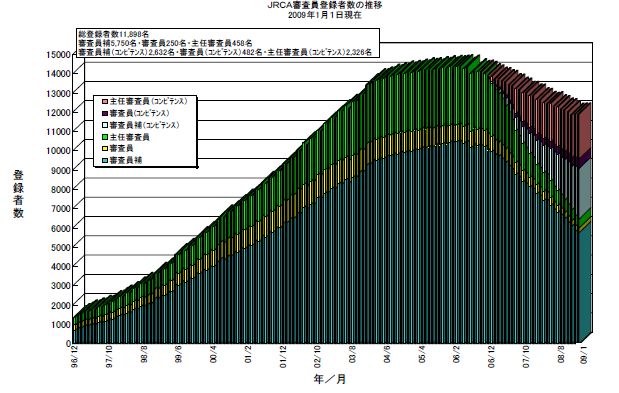

�lj����Ƃ��āA���ݐR�������i����ւ�鎞���ƂȂ��Ă���B �R������ŃR���s�^���X�ɐ�ւ���̂���ς��Ƃ����l�̒��ɂ͐�ւ������ɓo�^�����߂Ă��܂��l���o�邾�낤�B �R�����ł��������ނ��Ă�����̒��ɂ�������@�ɁE�E�Ƃ��������o��ɈႢ�Ȃ��B ��������ƁA���N���N�œo�^���Ă���R�����͑啝�Ɍ���̂ł͂Ȃ����낤���H ����ȗ\���m�����Ȃ��Ă����̃O���t�����āA09�N����啝���ɂȂ�Ǝv�����͂���������Ȃ����낤�B |

���͍��܂ŐR���̖��A�R�����̎��A�K�i�̗����i����j�Ȃǃ~�N���I��ISO�F�̖���_���Ă������A�}�N���Ō��Ă��������s�͉߂����̂��H

�݂Ȃ���A�ǂ����l���ł��傤���H

�̂ȂƂ�����l���炨�ւ���܂����i08.08.25�j

�I�oQ�l �F�؋@�ւ��������ɂ���̂͊m���ł���Ǝv���܂������ފ��ɓ���\��������܂��B�������A���łɂ͎���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���̗��R�Ƃ��āA���ɁA��ƂƂ��Ă̑g�D�̐������S�����钆�ŁA�F�ؓo�^���Ă����Ƃ̐��͔��X������̂ł��邩��ł��BISO��������F�ؓo�^�������Ɩ]�ފ�Ƃ��r�o����\���̂����W�c�͋���ł��B ���ɁA�����̓o�^���̌����͎�Ƃ��Č��Ɖ�̓o�^�ԏ�ɂ����̂ƕ����Ă��܂��B����������Ǝ��ۂɂ͂܂��܂���̑����̌X���ɂ���̂��Ƃ��E�E�E�B����́A�������Ƃւ̓��D�����Ƃ���ISO���폜���ꂽ���Ƃɂ�锽���ł��ˁB ��O�ɁA��ƂƔF�؋@�ւƂ̗��Q�W�ł��B�F�؋@�ւɂƂ��Ă̌ڋq�́A���O�Ƃ��Ă����Ă���悤�Ȉ�ʎЉ�ł͂Ȃ��A���ԂƂ��Ċ�Ƃ̌o�c�҂ł���AISO�����ǂł��傤�B�����������Ƃ̑��̏]�ƈ����F�؋@�ւ̌ڋq�Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H������������̂Ƃ��āA�F�؋@�ւɂ��R���ɑ���ڋq�����x�A���P�[�g�́A�o�c�҂����ISO�����ǂɌ������܂��B���ʂ́A�S�̂Ƃ��čm��I�ɖ����������̂������悤�ł��B�������A�{��������Eu���X�����ɂ͂���悤�ł�������͏����̂悤�ł��B �o�c�ҋy��ISO�����ǂƔF�؋@�ւƂ̊Ԃł̓r�W�l�X���s����̂ł����痘�Q�W�͖��ڂł��BISO�����ǂɂƂ��āAISO�𐄐i���邷���ł̏�Q�A���Ȃ킿ISO�ւ̒�R���́A�͑g�D�̏]�ƈ��ł��邱�Ƃ��܂܂���悤�ł��B���̂悤�ȏꍇ�A�R���́AISO�����ǂւ̏�Q�Ƃ��Ăł͂Ȃ��x���ƂȂ蓾�܂��BISO�����ǂƔF�؋@�ւƂ̊Ԃɂ͈ˑ��W�̊�ȃo�����X��������̂�������܂���B���̐����ł����AISO�����ǂ́A���������A���������Q�`�R���̐R���ɂ���قljߑ�Ȋ��҂͂��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�R���̕t�����l�v�A�u�o�c�ɖ𗧂R���v�A�u�L�����̐R���v�ȂǁA������ISO�����ǂ������ISO�^�p�œ�����̂ł��邱�ƂƏ��m���ׂ����̂ł��傤�BISO�����ǂ��R���Ɋ��҂��邱�Ƃ̍ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A��Ɠ���ISO�𐄐i����C�x���g�y�т��������̖������ʂ������ƁA���Ȃ킿�A�u�R���v�Ƃ����Z�����j�[�i�V���j�ł͂Ȃ��ł��傤���H���̎��ɁA�Ó��ȕ]���i�R���j�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�R���̕t�����l�v�A�u�o�c�ɖ𗧂R���v�A�u�L�����̐R���v�Ȃǂ́A�F�ؓo�^�ɌW��s�ˎ@w)��m���Ĉ�ʎЉ�Ɍ������Ĕ�����ꂽ���b�Z�[�W�Ƃ��Ă͗L���ł���Ǝv���܂��B�Ƃ͂����A�ǂ̔F�؋@�ւ����̑Ώ��ɂ͐^���Ɏ��g��ł���Ǝv���܂����E�E�E�E |

�̂ȂƂ�����l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B �ՌÒ��̖��Ă������̃z�[���y�[�W�ɂ��̂ȂƂ�����l���Q�������悤�ɂȂ��đ���킢�ł������܂��B ���̒��x�łɂ��킢���H�ƕ��������悤�ȋC�����邪����

ISO�͕s�ŁI�ƒ�������̂悤�Ȃ��ӌ��ɔ��_����C�͂���܂���B���ꗧ�ꂪ����A�����Ď��R���ۂł͂���܂���̂ŁA�҉�������Ă�����Ă��邨����Ȃ̂�������܂���B�Ƃ͂����A�����v������b�����ŏ����Ă���킯�ł͂���܂����⑫�����������܂��B ���̓_ ���������Ƃ���A���{�ɖ@�l��200�����邻���ł��B���Ⴀ�܂��܂����҂ł��邼�Ǝv�����H���邢�͍��܂ŐL�тȂ������̂����炱�ꂩ����L�тȂ��Ǝv�����̂����ꂩ�ɂȂ�܂��B �������Ȃ݂�AISO9001��20�N�AISO14001�ł�10�N�o�߂��āA���ꂼ��5���A2���̔F�ؐ��Ƃ������Ƃ����ꂩ��̑��������҂ł��Ȃ��Ƃ����\���ȏ؋��ł��傤�B ���̓_ ISO9001��07�N���߂���̌��������Ƃ̔F�ؕԏ�̉e�����傫���Ƃ̂����B���̂Ƃ���ł��B ���������Ⴀ�A���̑��̋Ǝ��20���I�̂Ƃ��Ɠ��l�ɑ����Ă���̂��H�ƌ����܂��ƁE�E�c�O�Ȃ���S�R�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂������ɗ��t����ꂽ�����ł��B �����Ƃ����Ă�JAB�F��̐�����JAB�ɏo�Ă��܂����A����I��JAB�����\���Ă��鐔�l��JAB�ȊO�̔F����܂�ł��āA���̍���10%�Ȃ���15%���炢����܂��B�܁A�ǂ����ɂ��Ă��X���͕ς���Ă��܂���B ���������Ƃ���A���Ƃ͉ߋ�1�N�Ԃ�1500�����炢�����Ă��܂��B�G���W�j�A�����O��150���炢�����Ă��܂����A���e�͌��݊W�ƌ���Δ[���ł��B�ł͂���ȊO�͂ƂȂ�܂����A�قƂ�ǂ̋Ǝ�ŕꐔ��2000�Ȃ���3000�łR%�A�����ɂ���100���炢�̑����ł͔����Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B�A���E�q�ɋƂł�30�����炢�̌��ł��B �܂�ISO14001�ł͎����̊֘A�̔F�ؕԏオ�ڗ����܂��B ���Ƃ������Έ��S���Ƃ́E�E�E�����Č����Ȃ��ł��B ��O�̓_ ���̒��ɂ͂��܂��܂ȉ�Ђ����݂��Ă��܂��B�̂ȂƂ�����l�����������悤�ȉ�Ђ�����Ǝv���܂��BISO�����ǂ��R���Ƃ����O���𗘗p���āA�����������v���Ă�������ɉ�Ђ������Ɖ�Ă���Ƃ��������ł��傤�B �����A���̒m�����R���̌��ʂ͂Ȃ��A�܂��R���Ɋ��҂�����̂��Ȃ��Ƃ����̂������̂悤�ł��B �ނ�̊肢�́A�R���ŗ]�v�Ȏ�������Ȃ��łق����A��Ђ̎d�g�݂��������Ȃ��łق����Ƃ����̂��{���̂悤�ł��B 08.08.31�lj����f�肵�Ă����܂����A���̒m�荇���ɂ͐R�������吨�A�R���T�����������܂��B �����đ�O�ҔF�X�L�[��������̂��y���݂ɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B �܂��Ƃ��ȐR�������āA���ʂ��o���Ăق����Ɗ���Ă���܂��B ����������ƁA���݂̐R�����x���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����傤���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B |

�g�D�a�����������l���炨�ւ���܂����i08.09.14�j

�����W�O�O�A������₷���ƂĂ����ɂȂ�܂��B ��ISO�i���V�X�e���̊O���ɂ��F�ؐ��x�̕��� ���͈ȑO�AISO�i���V�X�e���̎�C�R���������Ă��܂����B �uISO�X�O�O�O�́A�i���Ǘ��̓���A��@�Ƃ��ẮA�L���ł���B�A���A�O���ɂ���O�ҔF�͖����������A�s�K���ŁA���ԂƐl�Ɣ�p�̖��ʂł���A�s�K�v�ł���A�����ꂱ�̐��x�͕���B�����Ď���Ǘ��Ɉڍs����B�v�Ƃ������Ƃ��P�O�N�O�ɗ\�����A�R���������߂܂����B ����͂܂����������\�������Ƃ���ɓ����Ă���A���̐挩�̖��������ꂽ�Ǝ��掩�^���Ă��܂��B��O�ҔF�͂��ꂩ������ł��ĕ������Ă����ł��傤�B �g�D�a���������� |

�g�D�a�����������l�@���ւ肠�肪�Ƃ��������܂��B �����E���Ɋւ�炸�R�����Ɩ���邨�����炨�ւ�����������̂͏��߂Ăł������܂��B���Ӑ\���グ�܂��B ����Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���͐R�����ƔF�؋@�ւƐ푈�����Ă���킯�ł͂���܂���B �R�����ɂ͎t�Ƌ��������m�荇�����F�l�����l�����܂����A�F�؋@�ւ̃G���C��������l�����t���������������Ă���܂��B�������e���Ă���̂́A�Ƃ�ł��Ȃ��R�����̍s��ł����āA�R���Ƃ������̂�ے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B ����ƐR���������̐E���ɋ^��������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂���B�ٌ�m�͔퍐�l�߂ƐM���Ȃ���Εٌ삪�ł��Ȃ��킯�ł͂���܂���B �����Ԍ�������������܂����������ȂƂ���ł��B ���������I�Ɍ���A��O�ҔF�Ƃ������x�́A�g�D�a�����������l�����������悤�ɔ��W�I�ɏ��ł���V�X�e���ł��낤�Ǝv���܂��B �����������͔��W�I�����ł͂Ȃ��A���ȕ���I�ȓ������ł���悤�ł��B �ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�@������ɂ��Ă����͗ǂ��i���V�X�e���A�ǂ����}�l�W�����g�V�X�e�������ێ����邱�Ƃ��x�����Ă��������ƍl���Ă���܂��B �g�D�a�����������l�����ЂƂ����낢��ƃA�h�o�C�X�����肢�������܂��B |

����800�̖ڎ��ɂ��ǂ�