私が退職してからしばらくして、市が主催する老人大学に入った。大学といっても学校教育法で定める大学ではない。早い話が年寄りの幼稚園だ。そして老人大学を終えてもう

1週間ほど前、図書館に行くとエントランスで一緒に学んだ方と出会った。そして老人大学で同級だった方が亡くなったという。老人大学はひとクラスに20数人いた。当時64歳だった私が若いほうから二番目で平均年齢は70を超えていた。

70歳の人の7年後の生存率はいかほどか?

70歳の男性が7年後の77歳まで生き残る確率は……85.2%

70歳の女性が7年後の77歳まで生き残る確率は……93.5%

「令和元年簡易生命表 厚生労働省による

老人大学の同級生の男女の割合とか年齢はもう調べようないが、仮に男12名、女12名とすると、男1.5名、女0.9名が亡くなる計算になる。だから老人大学卒業後に同級生が2〜3人亡くなっていても不思議はない。

老人大学の同級生の男女の割合とか年齢はもう調べようないが、仮に男12名、女12名とすると、男1.5名、女0.9名が亡くなる計算になる。だから老人大学卒業後に同級生が2〜3人亡くなっていても不思議はない。

知り合いが亡くなるのは悲しいが、この歳になれば身をよじるほどの悲しみではない。明日は我が身、諸行無常、世のならいである。

私はマンションの老人クラブに入っているが、こちらは平均年齢が70代後半だから、毎年15%くらい亡くなる計算になる。実際には毎年2人か3人亡くなっているから1割弱だ。これは老人クラブに来ている人は、寝たきりとか出歩くことが不自由という人はそもそも参加していないからだろう。とはいえこのままでは老人クラブが消滅するのはそんな先ではない。実際は定年した人が新たに入ってくるから、消えてしまうことはないが、出入りが激しいことに驚く。

「大数の法則」というのがある。サイコロを振れば、1から6のどれかの数字が出る。イカサマでないサイコロでも100回くらいなら出る回数は均等でないが、何千回も振れば

1から6の出る回数はほぼ同じになる。

1から6の出る回数はほぼ同じになる。

何歳まで生きるかは遺伝子とか健康状態とかによって個人個人で大きく異なるだろうけど、多くの人の亡くなる年を集計すれば、それが日本人の平均寿命になる。

ちなみに平均寿命とはその年に生まれた赤ちゃんの平均余命(あと何年生きられるか)ということであり、既に大人になっている人が亡くなる年の平均ではない。

通常は平均寿命より年齢に平均余命を加えたほうが長い。私は72歳で平均余命は14.5年だから86.5歳まで生きる可能性が最大である。(前出の「令和元年簡易生命表の概況」による)他方、平均寿命は81.4歳である。

その差の5年は何だろう?

私は今72歳だが、私と同時に生まれた男の2割は既に亡くなっている。つまり亡くなった人の平均寿命までの期間を生き残った8割が分け合うわけで、平均寿命より長生きすることになる。

同様に今40歳の人は、同じ年に生まれて40歳にならずに亡くなった人の平均寿命を分け合うことになるのでその分長生きすることになる。

いや、誤解なきよう。他人の命を奪ったから長生きなのではない。それぞれが生きた年月を平均したものが平均寿命だから、同じ年に生まれて生き残った人はそれ以前に亡くなった人より長生きするのは当たり前だ。

既に日本では2010〜2020年の平均寿命の伸びは、男1.29歳、女1.26歳で、毎年の伸びは0.1歳とほとんど飽和しつつある。では短くなることはないのかとなるが、長期的には地球温暖化、食糧問題、水問題などが予測されるが、当面はパンデミックでも起きなければ平均寿命が短くなる事態は起きないだろう。

なお新型コロナ流行程度ではそのような事態にはならない。

1920年頃世界的に大流行したインフルエンザ(スペイン風邪)で、当時人口5,000万の日本では2年間で40万もの死者がでた。

人口のほぼ1%が亡くなったのだ。(注:研究者によって38万から48万といろいろ説がある)

人口のほぼ1%が亡くなったのだ。(注:研究者によって38万から48万といろいろ説がある)

一方、新型コロナウイルスでの死者は現在1億2千万の人口に対して過去1年半で2万人(2021年9月)だから比較にならない。

なおスペイン風邪では、当時の世界人口18〜20億のうち1億人が死んだと推定されている。延々と続いていた第一次世界大戦が、双方ともこの病気のために戦争が継続できなくなって終結した。

現在の世界人口は78億で新型コロナによる死者は2021年9月時点で455万人だ。スペイン風邪に比べればから桁違いに脅威は低い。

いやコロナなんて怖くないというのではない。仮に今スペイン風邪が襲来したら、想像もつかないことになるといいたいだけだ。

ちなみにアメリカでは平均寿命はもう頭打ちである。むしろ下げ圧力があるようだ。

アメリカの平均寿命の推移

| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 平均寿命 | 78.54 | 78.64 | 78.74 | 78.74 | 78.84 | 78.69 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.75 | 78.85 |

アメリカの平均寿命は2014年頃をピークにわずかだが下落し、その後また増加している。これが単なるゆらぎか、これから減少に移るのか分からないが、どんどんと伸びる時代ではないような気がする。

いろいろな要素がある。欧州系の人の割合の減少とヒスパニック系の増加など民族の比率の変化、薬物中毒・アルコール依存症や医療制度などの社会的問題、肥満・糖尿病などの健康問題など考えられる要因は多々ある。

平均寿命といっても短命の人も長寿の人もいて、それをみんな合わせて平均したものだ。当然平均寿命ピタリで亡くなる人は日本では3.7%しかいない。

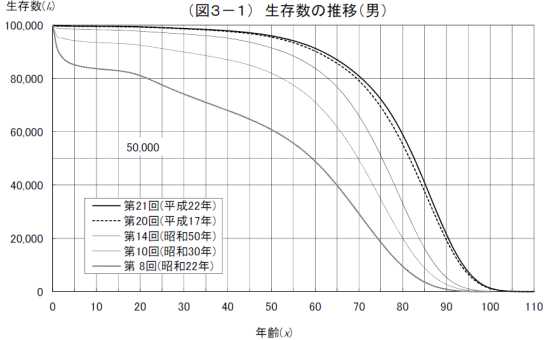

実際は生れた時から年を経るごとに少しずつ亡くなっていくわけだ。一定年齢まで生き残った人の割合をグラフにしたものを生存曲線という。

上図で第8回(昭和22年)調査のカーブが20歳で折れ曲がっている、つまり死亡率が急上昇している。これは戦争で多くの人が亡くなった影響にみえるがそうではない。

過去より誕生から少年時代になるにつれ死亡率が下がり、少年から大人になるころから死亡率が上昇している。その年齢は時代が下るとともに上がっている。大正時代はこの折れ曲がりが14〜17歳にある(参考1、2)。1947年は20歳、そして現在は傾向は弱くなっているが24〜26歳から死亡率が上がっている。

年代ごとの死亡率の差分をとると、誕生から加齢により減少してきたのが増加に移る年齢なので一目瞭然だ。

実はこれこそがバスタブカーブの下りが終わり水平に移る時期なのである。そして人の死亡率のバスタブカーブの底辺は、拡大すると水平でなくわずかに上昇している。つまりバスタブカーブは初期故障期間終了時を谷とした左右非対称の上に開いた曲線なのだ。

寿命の延びにはいくつも要因がある。

ひとつは乳幼児の死亡率を下げたこと、そしてその初期故障減少期間を伸ばしたこと。次に壮年時の死亡率増加を下げ水平に近づけたこと。更に摩耗故障期間の死亡率増加を抑えたことである。

ひとつは乳幼児の死亡率を下げたこと、そしてその初期故障減少期間を伸ばしたこと。次に壮年時の死亡率増加を下げ水平に近づけたこと。更に摩耗故障期間の死亡率増加を抑えたことである。

寿命が延びたというのは、単に老人医療が進歩したとか、乳幼児死亡が少なくなったというような単純なことではないのだ。

それは単なる医学の進歩だけでなく、定期健康診断の拡充やひとりひとりの健康意識向上などがあったからだろう。生存曲線を眺めただけでいろいろなことが思い浮かぶ。

生存曲線のカーブを見ると、50歳くらいまでに死亡するのは、本当に偶発的な場合だけに見える。50歳から段々と亡くなる人が増えていき、60から傾斜がきつくなり、70からは坂を転がり落ちるようになる。

話はパット変わる。

ロシアンルーレットというのをご存じだろうか? 度胸試しとか決闘などで、リボルバーに1発弾を込めて、

シリンダーをガラガラ回して銃口を頭に向けて引き金を引く。運悪く弾が発射の位置にあれば一巻の終わり。幸運にはずれたら相手の番だ!

シリンダーをガラガラ回して銃口を頭に向けて引き金を引く。運悪く弾が発射の位置にあれば一巻の終わり。幸運にはずれたら相手の番だ!

私は恐ろしくてできない。

ではその確率を考えてみよう。

レンコンのような弾を込める穴が6個で実弾を1発込めるとして、死ぬ確率は6分の1、生存率なら84%だ。

さて、高齢者が10年間の生存率はいかほどか?

日本の各年代において10年間の生存率を下記に示す。

| 50⇒60 | 60⇒70 | 70⇒80 | 80⇒90 | |

| 男性 | 96% | 90% | 76% | 42% |

| 女性 | 98% | 96% | 89% | 62% |

50歳の男が60歳まで生き残る確率は96%で、ほとんどの人が還暦を迎えることができる。しかし60歳の男が70歳まで生きる確率は90%と減り、1割の人はお亡くなりになる。70歳の男が80歳まで生きる確率は76%となり4人に3人となり、ロシアンルーレットより生き残る確率は低くなる。

80歳の4割も90歳まで生きるなら、長生きできると思ってはいけない。90歳になれるのは各年代の生存率の掛け算だから、50歳の男が90になれるのは4人中1人である。狭き門だ。ロシアンルーレットなら、一発で当たるくらい強運でなければならない。

命をかけてロシアンルーレットに挑む危険と同じなのは男なら65歳から75歳に、女性なら70歳から80歳になると同じ。

正直言って、私は漠然と80までは生きるだろう、いや平均寿命までは生きるだろう、いや88くらいは……と考えている。だが現実はあと3年もしたら80まで生き残る確率はロシアンルーレットで助かるより低いのだと覚悟して日々を送らなければならない。

正直言って、私は漠然と80までは生きるだろう、いや平均寿命までは生きるだろう、いや88くらいは……と考えている。だが現実はあと3年もしたら80まで生き残る確率はロシアンルーレットで助かるより低いのだと覚悟して日々を送らなければならない。

人間が高齢になるということは、いかに危険かということだ(笑)。この危険から逃れるには早死にするしかない。

寿命は長いほうが良いと思われるだろうが、今は単に生きているだけではだめだという見方になってきている。

スパゲッティ症候群という表現がある。これは病気の治療や救命処置のために、たくさんの管や電線などを体に取りつけられた状態が、スパゲッティがからんだ様子に似ていることから、それを揶揄した表現である。

スウェーデンではトリアージの考えが非常事態だけでなく老人医療にも適用されていて、がんの治療は何歳までと決めてあるそうだ。「ファクトフルネス」の著者が70超えだったのでがん治療できなかったということが書いてあった。もちろんがん治療しないといっても緩和ケアはされる。

日本ではなにがなんでも生かそうという発想だ。スウェーデン並みに、年配者はそれなりに……と治療をすることにすれば、年金問題は一挙解決だろう。

あなたは賛成する?

もし反対なら年金問題にいちゃもんをつけてはいけない。私は賛成だ。

日本では命の価値は老いも若きも等しいが、それってどうなんだろう。トロッコ問題なんてふざけているとしかいいようがない。

もし今薬品が一人分しかなく、20歳を助けるか70歳を助けるかの選択なら、私は辞退して20歳を救ってもらう。

普段の場合なら、私は若い人の犠牲になりたいとまでは思わないが、それが社会貢献だろう。どうせ長生きしても意地悪爺さん、小言爺さんで老害だろう。

運転免許は既に返納したが、それまでの書き換えのとき私は臓器提供をすべて〇にしたかった。しかし家内がそうなったときは提供を拒否するというので印をつけなかった。臓器を提供すれば自分の命が続くと語った人もいた。それもいいと思うのだが。

もちろんスパゲッティになっても少しでも長生きしたいという人を批判する気はない。しかし意識もなく生きているより、意識がしっかりしていて自分で動ける状態で長生きしたほうが良いのは言うまでもない。

と書いていたら、脇で家内が、スパゲッティになっても死なせないのは年金を頼りにしている家族だという。

と書いていたら、脇で家内が、スパゲッティになっても死なせないのは年金を頼りにしている家族だという。

確かに既に亡くなった親の死亡の届をせずに、年金をもらっていた人たちが複数見つかったのが数年前にあった。

そんなことを亡くなった親御さんが知ったら恥ずかしいだろう。オマエハタラケヨ!

ともかくそんなことで最近は単に平均寿命を延ばそうというのでなく、健康寿命を延ばそうという動きとなっている。

健康寿命とはWHOが提唱した「平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間」なのだが、具体的な判断基準は何だろう?

現行では「日常生活に制限のない期間の平均」らしい。2019年厚生労働省が有識者に依頼した「健康寿命のあり方に関する有識者研究会」によると、「要介護 2 以上」を「不健康」と定義している。

つまり健康とは<要介護2未満⇒要介護1以下>のことになる。

では要介護1とはどんな状況だろう?

厚生労働省の定めるものはいろいろなことが書いてありワケワカランので、解説書を見ると「歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要な状態」とある。

となると1時間に7キロ歩き、食事もりもり排泄もりもり、生活に支障はないけれど、年に1回ギックリ腰で寝込む程度の72歳の私は要介護1以下であることは間違いなく、すなわち健康寿命の定義からは健康であるようだ。

だがいつまでも健康でいられるわけではない。日本人の健康年齢は男72.1歳なんだそうだ。すると来年73歳になると私も不健康になるのだろうか(笑)。

平均寿命が延びれば健康寿命も延びるだろうが、その伸びの差が大きければ不自由な老後が長くなる。

日本の平均寿命と健康寿命の差

| 健康寿命 | 不健康寿命 | 平均寿命 | |

| 男性 | 72.1 | 8.9 | 81.0 |

| 女性 | 74.8 | 12.3 | 87.1 |

注:平均寿命は毎年発表され確かな数字が分かるが、健康寿命は出典により数字が変わる。だから同じく取り上げられたものの比較はできそうだが、別のものに記された健康寿命の比較ができるのかどうか私は知らない。それは飲み込んでほしい。

女性は男性より長生きで、健康寿命が2.7歳長いが不健康寿命も3.4歳長い。

しかしちょっと待て! 私の周りの72歳で「歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要な状態」という人はあまりいない。少なくても身の回りの高齢者の半分いないことは間違いない。そういう人は病院に入院していたり、外出しないから目立たないのか? どうもそうは思えない。

いやいや、上記が要介護1なのだから、不健康となるのは要介護2以上のわけだ。そるとますますもってかような人は見たことがない。

それに、健康寿命が72.1歳というなら、72歳には要介護1の人は相当いるはずだ。ますます上記の厚生労働省の健康寿命の定義と数字がおかしいように思える。

外国ではどうなのだろう?

平均寿命は国によって大きく異なるので、長寿の国を選んで健康寿命と平均寿命の表が下記である。但しそれぞれの国での健康寿命の定義が同じかどうかも定かではない。

平均寿命の長い国の状況(Root100より)

| 健康寿命 | 不健康寿命 | 平均寿命 | 健康寿命の割合 | |

| シンガポール | 76.2 | 6.7 | 82.9 | 92% |

| 日本 | 74.8 | 9.4 | 84.2 | 89% |

| スペイン | 73.9 | 9.3 | 83.2 | 89% |

| スイス | 73.5 | 9.8 | 83.3 | 88% |

| フランス | 73.4 | 9.5 | 82.9 | 89% |

注:前出の日本の男女の健康寿命より日本として記されている数字は男女の平均でもないし、平均寿命も平均ではない。なぜかわからない。

上表のデータが正しいという前提でみると、上位5か国はほとんど平均寿命も健康寿命も変わらない。シンガポールは健康寿命の割合がわずかに頭が出ているが、不健康状態が6.7年で82.9まで生きるシンガポールと不健康が9.4年で84.2まで生きる日本、どっちが良いか?

悩むところだ。

しかしこれらは平均である。前述したように日本の場合、平均寿命ピタリで亡くなる人は3.7%しかいないわけで、健康寿命が75歳の人もたぶん数パーセントしかいない。あなたが元気なら、健康で長生きできる。とはいえ全員が健康で長生きできるわけではない。すべては平均なのだ。

ピンピンコロリとは寿命イコール健康寿命で、昔から理想の姿と思われてきた。ところでもし交通事故で亡くなれば不健康で過ごす月日はなく、寿命イコール健康寿命であるが、それが幸せとはいいがたい。

なにごとも一般論では語れない。

結論として、長生きするのは宝くじに当たるようなもので、金額が高くなるほど当選確率は低い。

そして高額当選した人が幸せになるとは限らないように、長生きした人が幸せとは限らない。私の場合孫がいないのは確定だから、家内や子供たちがが亡くなってから一人生き残るのは嫌だな。

![]() 本日のタイトル

本日のタイトル

タイトルが「老い2」と「2」が付くのは、ちょうど10年前に同タイトルで書いたことがあるから。あれから10年経って、私も老いに感じることがだいぶ変わったようだ。では次はまた10年後となるが、10年後生きているかどうか定かではない。

ひとりごとの目次に戻る