過去数回にわたり、家庭からのゴミについて語ってきた。主たる要点には次のようなものがあった。

- ごみ処理の費用はエネルギー費用に比べて安いこと。

だから削減へのモチベーションが起きにくい。それは企業も家庭も同じだ。

もっとも自治体は、市民が払うエネルギー費用には無縁だから己の担当である家庭ごみ削減はプライオリティが高い。 - 次にごみを出さないことは不可能であること。

理由は簡単だ。家庭でも企業でも、資産でも器具備品でも消耗品でも食品でも、最終的には不要になるのは必然である。

もうひとつ初めからごみになるのが分かっているものもある。梱包材・包装材は品物が届け先に着いた瞬間に無用となる。

また食品だけでなく多くの品物は使用の際に、不要な部分とか劣化したところを取り除く。不要部分をあらかじめ取り除くことは、ごみ発生場所を移動するだけでごみがへるわけではない。

家庭から出るごみは全国どこでも同じではなく、所在する場所や都市によって内容も量も大きく異なる。

沖縄県名護市は家庭から出るごみが、日本で一番少ない自治体だ。なんと一人一日368グラムという。日本平均が918グラムだそうだからその4割しかない。平均が918グラムだから最大の自治体は1200とか1500グラムとかになるのだろうか?

では今回は、ごみを減らすことは目的なのか善であるのかを考えてみたい。

なもの少ないほど良いのは当然だ、減らすことは善なのかなんて考えるまでないという意見もあるだろう。

だがごみを減らすことが善なのか、ごみゼロは達成すべきことなのか? それを考えることも必要なのではなかろうか。

ごみ・廃棄物の発生から処理が完了するまでの流れは下図のようになる。

| 排出者 | ⇒ | 収集運搬 | ⇒ | 中間処理 | ⇒ | 収集運搬 | ⇒ | 最終処分 |

| 企業 | 収集運搬業者 | 中間処理業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | ||||

| 家庭 | ゴミ収集車 | 市の環境課 | なし | 市の環境課 |

主たる流れは、家庭から出るごみも企業から出る産業廃棄物も同じである。

上図は基本形であり、実際には排出者が収集運搬をすることもあり、中間処理と最終処分を同じ業者が行うこともあり、中間処理業者がいくつもつながることもあり、中間処理から複数に枝分かれすることもある。

まあ排出者(家庭や企業)から出たごみ・廃棄物は収集運搬業者が運び、中間処理業者は中間処理をして最終処分場に処分を委託すると基本形を理解すればよい。

新しい言葉がいくつか出てきた。理解せずに進んでもわかりにくい。確認しておこう。

- 収集運搬とは?

文字通り排出者からごみ・廃棄物を預かり次の業者まで運ぶこと。

文字通り排出者からごみ・廃棄物を預かり次の業者まで運ぶこと。

道路を走っているのをよく見かけるだろうが、「産業廃棄物収集運搬車」なんて車体に書いてある車だ。

- 中間処理とは?

家庭や企業で不要となったごみ・廃棄物をそのまま最終処分することはできない。それで廃棄物を適正に安価に処理するために、破砕、分別、脱水、焼却などをする。工場から出た薬品などは酸・アルカリなら中和、毒性のあるものは化学処理して無害化するとか、燃えカスなどはガラス化とか、それ以降の工程で危険なものが外部に漏れたりしないように、また容積や重さが小さくなるようにする。

なお焼却は中間処理であり最終処分ではない。 - 最終処分とは?

廃棄物処理法(第12条第5項)は最終処分として、埋立、海洋投棄、再生(リサイクル)のみっつを決めている。

海洋投棄は現在ではロンドン条約(1972)で国際的に禁止されており、東日本大震災の際に特例にて瓦礫などの海洋投棄が行われた。

とはいえロシアは核廃棄物を無造作に日本海に捨てているけどね……

再生とはリサイクルのこと。通常使えなくなった品物がそのまま使えることはない。もし使い道があるならそれは廃棄物ではない。

だから再度使用するために形を変えるとか材質を変えるなど使えるようにすることをいう。

もうひとつ重要なことを確認したい。

廃棄物処理はどうあるべきか? それは廃棄物が危険がないように処理することと費用が少ないことだ。

考えてみれば、廃棄物を減らすということは下位の目的であって、真の目的ではない。廃棄物を減らさないと処分場が満杯になるというかもしれないが、その場合は新処分場の作るのに費用が掛かるということだ。そのときのその対策はごみ削減ばかりではないだろう。この世のすべての問題はお金に換算できる。

異議を持たれる方もいるかもしれない。だがよく考えてほしい。

次に廃棄物処理の社会的費用は、排出者である家庭とか企業が払う金額ではなく、排出者から最終処分までの総コストということだ。当たり前といえば当たり前である。

実は少し前、ネットで一般市民に分別をさせるなという主張を見た。

今は家庭ごみはごちゃまぜでなく、種類ごとに分別するのがスタンダードである。とはいえ一口に分別といっても都市のよって大雑把なとところもあるし、とんでもなく細かなところもある。新聞でしか知らないが18種類に分ける都市もあるらしい。

私の住んでいるところは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源物、有害ごみ(蛍光灯やスプレー缶など)の4種で簡単だ。

ところで家庭からごみを出すとき、分別しなければならないという理屈もない。そもそも自治体とはなんぞやとなれば、理由があって存在する

ごみ処理も、密集した住宅地で燃やすとかいい加減な方法で処理されると危険であるということから、家庭から出るごみを集めて処理するという仕組み(約束)を決めて行われているわけだ。

注:法律で決まっているということは、制度上 我々住民・国民がその方法を選んだということになる。決してあなたに無関係な他人が決めたわけではない。

論点を戻すと、分別を家庭でするか市が行うか、分別の区分を18種にするか4種にするとかは、そこの住民が決めればよいことだ。

ただしその決定は一個人の意志で決めることはできない。分別を家庭で行えばその労力は一般家庭の負担になり、市で行うなら住民税の増額という結果になる。

つまり税金を上げずに家庭での分別を止めようということは、市の財政が悪化することになる。とはいえ家庭での分別を細かく厳しくというなら、市の負荷が減っただけ住民税を下げなければならないのは道理だ。

市の財政が厳しいから市の業務を減らすという発想があってもよいが、それには住民の同意が必要だ。あるものが釣り合いしていたとき、一方を変えて他方を変えないというのは論理的でない。

そして市民の負担と市の負担を変化させたとき、市民と市の負担の合計金額(¥)は一定ではないはずだ。大体そういうものは極小値を持つ。その極小値、つまり合計した額が小さくなるところを選ぶことになるかもしれない。あるいは多少の増額なら、お金を払って家庭が受け持つ負担を避けたいと考える人もいるかもしれない。それもありだ。

もちろん分別は個人で決められず、市議会で決めることになる。

言いたいことは、ルールや物事の運用は数学の方程式のように一律に決まるものではなく、約束事・調整事項で決まるものであり、そこの住民が決めてよい。

その結果、家庭から出るごみの量は、市民の考え(意識が高い低いということではない)の違いによって、変わる。

廃棄物の処理は自治体に任せた、その金は払うという選択をした人を、意識が低いと非難するのは筋違いだ。似たようなことはたくさんある。地域やマンションの草むしりや清掃作業に顔を出さず、欠席1回○○円払う人を責める根拠はない。

前述の「細かい分別はやめてくれ」という意見は、それをするには住民税のアップが必要なことを説明し、多数が同意するなら分別方法を見直すことになるはずだ。それが民主主義というものだ。

環境保護の心がないなんて意味不明なことを言ってはいけない。金を払うのは最大の環境保護だ。

さていつもの前振りとは違うが、ごみを減らすべきか否かを議論するための情報の共有ができたと思う。

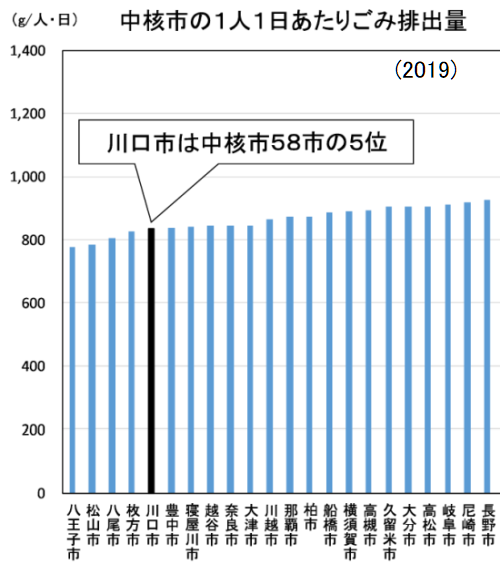

「家庭ごみの排出量ランキング(令和元年)」

今は日本も都市化が進み人口の多くは都市に住み、さらに大都市集中が進んでいる。

ということでゴミ削減を考えるならある程度の大都市での状況をもとに考えるべきと思った。

人口によってランク分けがあり、一応大都会というなら人口50万以上となるだろう。人口50万以上といっても、政令指定都市(いわゆる100万都市)もあり、中核市もあり、また東京都の中にある区とか市もあるし、いろいろだ。

目についたのは川口市である。政令指定都市を除いて人口最多の都市は千葉県船橋市であり、二位は埼玉県川口市である。

更に注目すべきことは、川口市は人口50万以上の都市の中で、家庭ごみの一人当たり排出量827g/人日と少ないほうから第4位に輝いた。

当然だが人口1位の船橋市と人口2位の川口市の比較をしたかったのだが、同じ年度の廃棄物量など対応するデータが見つからず、断念した。

多くの人が住む大都市であり、しかも日本トップクラスの家庭ごみ削減を達成していることは、川口市を見習えばよいと言ってよかろう。

ところが分別方法や市の施設をながめても、普通の都市の廃棄物処理施設と何も変わり映えがない。

何事も精神力じゃできない。物事を変えるのは技術と管理しかない。何が違うのだろう?

そして気になったというかひっかかったのは、川口市は「生ごみ減量乾燥機」というものを各家庭に備え、生ごみの減量をするよう求めている

一般家庭から出るごみの種類は下表のように言われている

一般家庭から出るごみの内訳

| 区分 | 種類 | 重量% | 容積% |

| リサイクル | 紙 | 5.6 | 6.5 |

| スチール缶 | 1.1 | 1.0 | |

| アルミ缶 | 1.6 | 1.4 | |

| ペットボトル | 2.0 | 2.8 | |

| 発泡スチロール | 0.2 | 0.2 | |

| 燃えるゴミ | 廃プラスチック | 9.6 | 9.4 |

| 紙・布・ゴム・皮革・草木 | 37.0 | 34.6 | |

| 食物残差 | 31.8 | 33.8 | |

| その他可燃物 | 3.1 | 2.0 | |

| 燃えないゴミ | 金属 | 2.0 | 1.8 |

| 電池 | 2.0 | 1.8 | |

| ガラス | 4.3 | 4.1 | |

| その他不燃物 | 1.7 | 1.6 |

注:環境省資料を基にサマライズした。

法的には「リサイクルする」と「廃棄物でない」とはイコールではないが、新聞紙・アルミ缶などは有価になり廃棄物ではない。紙は相場によって有価と値段のときも付かないときもありリサイクルしていても廃棄物ということもある。

食物残差の8割は水分と言われている。

仮に食物残差を乾燥させて水分を半分にできたなら、31.8%⇒16%となり、燃えるごみの重量は81.5%⇒65.5%と2割重量削減となる。

家庭系可燃ごみは日本全体で約500g/人日だから、この2割減で400g/人日となる。それが大きいか小さいかは微妙だが、家庭ごみランキングでは10位くらい違ってしまうから大きいのだろう。

さて、川口市が各家庭で生ごみ減量乾燥機を備えて食物残差の脱水を行うことはいかなる影響、効果があるのか考えたい

食品ロス問題ジャーナリストという方が生ごみを乾燥機

この川口市にお住まいの食品ロス問題ジャーナリストは、生ごみ減量乾燥機を300回使用した結果、重量減少率57.4%、83.7kg減らしたと書いている。これに使用した電気代は3,450円/年だった。

生ごみ減量乾燥機の価格は価格コムなどを見るといろいろだが、仮に24,000円として、補助金半額で12,000円で購入して6年使えるとすると、年間の償却費と税金アップ分で4,000円になる

| プラス | マイナス | |||

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |

| ごみ排出量削減 100g | 電気代 | 3,450円 | ||

| 減価償却費 | 4,000円 注1 |

|||

| 生ごみ減量乾燥機廃棄費用 (6年後)年割として | 57円 | |||

| 廃棄物処理費用減 | 743,900千円 注3 | 補助金 | 注1 | |

| 家庭での手間 | ||||

| 合計 | 743,900千円 | 世帯当たり合計 | 7,507円 | |

| 注1 | 生ごみ減量乾燥機購入の際、市が半額補助することになっている。しかし大局的に見ればそのお金は市民が負担するわけで、税の費目はどうあれ最終的に購入者が全額負担すると考える。 |

| 注2 | 生ごみ減量乾燥機を廃棄するとき粗大ごみ扱いとして、扇風機や掃除機同等とみて400円程度と見積もる。 |

| 注3 | 川口市の衛生費の中の清掃費の総額4,649,389千円を重量の減少比率分削減するとした。 令和元年の137,000トンから100g/人日に日数と人口をかけた22,046トン減少と見積もる。これは16%となり、清掃費を乗じて743,900千円になる。 |

必要経費は右項目に世帯数をかける。

7507円×245,783世帯=1,845,092千円

改善効果 7億4千万円

投資費用 16億5千万円

計算違いかと思ったが、24,000円の生ごみ減量乾燥機を全世帯に買わせ、補助金を給付し、それを6年で償却するとして、それだけで9億6千万円の支出になる。

いや各家庭の電気代を3,450円として24万世帯を乗じても年8億となる。

間違いはないようだ。

以上から考えると家庭への生ごみ減量乾燥機の導入はまったく意味がない。

あるいは各家庭において減量を図ることによって、更なる市予算の衛生費増加を抑えることができたということなのだろうか?

まったく別の疑問である。

家庭ごみの廃棄物処理のルートをもう一度見てみよう。

比較のために前に挙げたものを一部簡略化した。

| 家庭 | 市委託業者 | 市の清掃センター | |||

| 排出者 | ⇒ | 収集運搬 | ⇒ | 中間処理 | 最終処分 |

| A点 | B点 | ||||

各家庭で生ごみ減量乾燥機による脱水をするということは、上記流れでなく下図のようになる。

| 家庭 | 市委託業者 | 市の清掃センター | ||||

| 排出者 | 中間処理 | ⇒ | 収集運搬 | ⇒ | 中間処理 | 最終処分 |

| C点 | B点 | |||||

これはすなわち中間処理の一部を家庭に担わせるということでしかない。

家庭で生ごみ減量乾燥機を使うことにより減量するということは、生ごみ減量乾燥機を導入する前は、A時点でなる重量に、家庭から引き渡すC時点でその重量にすることに過ぎない。

そして最終処分完了時のB時点までのエネルギー収支も廃棄物の形状も、何ら導入前と変わらない。もちろんエネルギー収支は変わらなくてもコスト収支は異なるだろう。

要するに家庭で生ごみ減量乾燥機を使うことによる効果は、家庭から出るごみ……食品残差だけだが……脱水され重量が軽減されることである。そしてそれは従来は市の清掃センターにおいて行われていたプロセスの一部ということだ。

確かに生ごみの水分を減らせば焼却処理に際して燃料がいらないだろう。それだけなら単純に食物残差は水切りをして出してくださいだけではだめなのだろうか?

生ごみ減量乾燥機を入れて虫がわかなくなったという声もネットにある。しか普通の市では1週間に2回はゴミ回収が来る。三日間で虫がわくものか。

我が家はLDKでキッチンは普段いる部屋の一部でありしかも特段ゴミ対策をしていないが、シンクで水を切ってゴミ袋に入れるが虫が湧いたとか臭いがこもって困るということはない。

生ごみはしっかり水を切る、日々のゴミは夜小袋に入れて口を閉めてゴミ出しの大きな袋に入れることをしているだけだ。

廃棄物の処理の一部を家庭にさせることは、道路に例えれば市道の補修を道路沿いの家庭にさせるのと同じで、なにも改善になっていない。

もちろん採用してはいけないことではない。前のほうで「分別をしたくない」という声について論評したように、市が行う方法を市民が考えて決めることは地方自治そのものだ。検討し決めた方法を、市民が費用関係やその成果を理解し納得しているなら良い。もちろん効果的で費用がかからないものとなるべきだ。

川口市の2021年の清掃費は50億円である。前述したように、各家庭の電気代と生ごみ減量乾燥機の償却費などで16億になる。無理なんじゃないかな?

詳細が広報されていないから分からないが、少数の意識高い家庭が生ごみ減量乾燥機を購入してそれに市が補助金を出し、わが市はこれほど頑張ってますよと言えればハッピーというところではないか?

何割の家庭が生ごみ減量乾燥機を購入したのか知らないが、補助金から見て全世帯ではないだろう。

もう一つ別の問題がある。それはフリーライダーだ。

生ごみ減量乾燥機を導入するとき、半分は自腹、半分は補助金といっても所詮は税金である。

もし生ごみ減量乾燥機を買わず、従来通り水気が8割のごみを出し続けたとする。その人は生ごみ減量乾燥機を買わずに済み(他の人の補助金分は税金で払うとして)、日々の電気代はかからず、償却費もかからない。そして生ごみ減量乾燥機で乾燥する手間もかからない。

この場合フリーライダーといっても儲けるというよりも、損をしないということだ。とはいえ費用とコストにバイアスがかかっているだけで、他人に多くの負担をかけていることは同じだ。

でも特段ペナルティがないなら、可能な限り損をしないようにするのも生き方だ。そもそも喜んで損をする人もいないだろう。

とはいえ、全世帯が生ごみ減量乾燥機を購入していない状況なら問題ではないのかもしれない。

![]() 本日の謎

本日の謎

ゴミ削減の目的は何か? 本来の目的はごみを安全に安く処分できることのはずだ。

ごみを減らせば安くなるから減らすのではないか?

減らしても安くならないならする必要はない。

その前に、家庭ごみの排出量ランキングに意味はあるのか?

たぶんランキングつけに意味はあるのだろう。

環境省は各自治体に競争意識を持たせごみを減らそうとした。市担当者から見れば、ゴミ減らしの責任は市民にあるという洗脳に役立っただろう。

しかし意識を変えようとごみが減るわけはない。家庭から出る不要物を魔法で消すことはできない。

もちろん食材を無駄にしないとか不適切な処理をするのはいけない。いけないが出るものを出すなというのは無理というしかない。

そしてランキングを上げるために余計な電力を使い、無駄な費用を使い、本来、市がすべき廃棄物の中間処理を家庭に負担させようというのは「お主も悪よのう〜」としか言いようがない。

ナントカジャーナリストなら、そんなおかしな方法でなく、抜本的で革新的なごみ削減を考えてほしい。

いやゴミ削減ではいけない、ゴミが出ない社会システムを提案すべきだろう。

注1 |

地方自治法第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 | |

注2 | ||

注3 | ||

注4 |

生ごみ入れてスイッチポン!300回乾燥させたら83kgも減った!においもなくなる 家庭用生ごみ乾燥機 バリバリキューブ 生ごみ減量乾燥機の価格ははっきりしないが価格.comで24200円となっていて(3/14時点)、市補助金が半額出るとある。 | |

注5 |

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では冷蔵庫や洗濯機の償却年数は6年とされている。生ごみ減量乾燥機はそれと同等と考えた。 |

うそ800の目次に戻る

|