|

| 糸でかがるだけのお手軽製本 | ||

プリンタで出力した紙の束は、背をたばねれば「本」のかたちになりそう。でも具体的な作業を考えると結局手工芸の世界、ちょっとね……そう思って二の足を踏むひとが、けっこういるんじゃないだろうか。

プリンタで出力した紙の束は、背をたばねれば「本」のかたちになりそう。でも具体的な作業を考えると結局手工芸の世界、ちょっとね……そう思って二の足を踏むひとが、けっこういるんじゃないだろうか。家庭用のプリンタを印刷機の末裔と考えるなら、製本機ももっと手近にやってきていいはずだけれど、プリンタに製本ユニットがつくとは考えにくい。とはいえ、機能的な本のかたちをつくるためだけの方法が、どこかで示されてもいいころだ。そこでまず、市販の簡易製本機や製本セットを試したうえで、その過不足を検討し、手軽な方法を考えてみた。 どこでも手にはいる材料をつかうこと、道具や材料を最小限にすること、それから片手で持って読めるかたちにすること。この三つをふまえたうえで、ボンドより糸のほうが扱いはラク、とわたしは思うので、糸でかがるだけの「糸だけ製本」文庫本サイズ版のつくりかたをここに示します。 この経緯は『季刊・本とコンピュータ』2004年春号に「折って綴じれば本になる」というエッセイでかきました。(2004.3) |

||

|

| ||

| 手順 | 作業内容 | ヒント |

| 01 DTPソフトで本文を組み、16ページ一折りとなるようにプリントする | ||

|

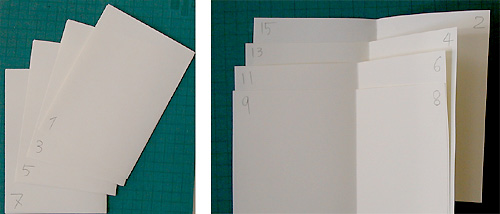

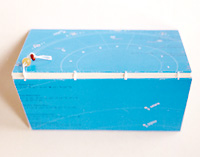

プリントしたいテキストを、とびらやもくじ、奥付まで含めて、DTPソフトで適宜組み、全体が16ページずつの小冊子の集合となるようにページを組み換えてプリントします。それぞれのDTPソフトにその機能があります。 両面プリント用の紙を用意します。文庫本の2倍の大きさ(A5サイズ)の紙にプリントし、四方を断裁しないでそのままつかいます。左写真はそのようにプリントして折って順番に重ねたところ。最初と最後に、無地の本文用紙を8ページ(判型の倍の大きさの2枚の紙を二つ折りしたもの)ずつ、追加しておきます。これはあとで、表紙の台紙代わりになります。 |

本文用紙として、bookistの「書籍用紙」をわたしはよくつかいます。文庫本サイズはありませんが、A5判用(100枚入り420円)を半分に切ってつかえばよいでしょう。この紙はY目ですので文庫本サイズにつかうとY目になってしまいますが、「糸だけ製本」の場合は「製本につかう紙はT目で(本の背に対して紙の目が平行)」は忘れてかまいません。 |

1 2

1 2 3 「全体が16ページずつの小冊子の集合となるように」をもう少し説明しましょう。その小冊子とは、判型の横2倍の大きさの紙の両面に4ページ分面付けし、4枚重ねてまん中から折ると続きの16ページとなる状態です。上記1は折ったところ、2は開いたところ。これを一折(ひとおり)と呼びます。 本全体がこの集合となるようにします。たとえば48ページの本であれば48÷16で、三折となります。3はその状態をしめしたもの。ノンブルをみながら、順番に重ねてください。 |

||

| 02 表紙紙を用意して折り、糸かがりのための穴をあける | ||

1  2  3

|

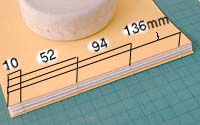

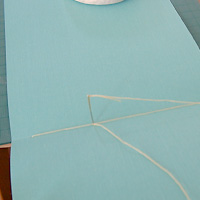

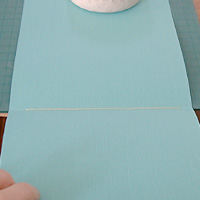

表紙用の厚紙を2枚用意します。大きさは、文庫本の横3倍大で、厚さは110kg前後を目安としてください。材質は、しっかり折れるものであればどんなものでもOK。 これを、それぞれ横1/3のところであらかじめ折り、順番に折って重ねた本文紙をはさんで重ねます(1)。写真に映っているまるい物体は、重しです。ずれないようにおさえておくと作業がしやすい。 背をつきあわせ、少しずらして、糸かがりするための穴4つをあけていきます(2)。本の天から、10mm、52mm、94mm、136mmのところ(3)を鉛筆で記し、そのうえからカッターで切れ込みを入れます。折りの内側まで切れ込みが届いていなければ、あとから目打ちでつきさします。最初から一折ずつ、下の写真のように目打ちであけてもかまいません。  |

手順04で出てくる青い紙でつくっている見本は、古いカレンダーをそのまま表紙としてつかっています。ちょうどよい厚さだったので。 |

| 03 糸かがりする | ||

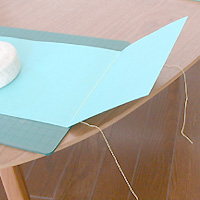

| おもて表紙、本文紙、うら表紙を、順番に続けて糸でかがっていきます。まず、針と糸を用意します。針は、少し長めの刺繍針を「くの字」に曲げてつかいます。そのほうが作業がしやすいからです。針を熱してペンチなどで曲げればよいでしょう。かがり糸は、製本用の麻糸や太い木綿の手縫い糸などを、15cm×全体の折りの数+30cm程度の長さで用意します。 | 製本用麻糸は、bookistや製本工房リーブルで購入できます。 | |

1  3  5  7  9  11

|

2  4  6  8  10  12  |

糸が長過ぎるとかがりにくいのですが、「糸だけ製本」の場合は途中で糸継ぎしなくてもいいようにしたいところです。 1 かがりはじめは、糸を15cmほど残して、本の天側(写真では奥が本の天)からはじめます。おもて表紙の天側の穴に針をいれ、そのまま地の穴から出します。 2 作業の邪魔になるので、かがりはじめの糸はカッターマットのしたにはさんでおくとよいでしょう。かがり終わったときの残り糸とあわせて、あとから始末します。 3 最初の折りを重ね、地側の穴に針をさします。 4 となりの穴から、針を外に出します。写真ではみえにくいので、青で示しました。 5 下の折りの同じ位置の穴に、針をさします。 6 内側にある糸をまたぐようにして、同じ穴からまた外に針を出します。 7 上の折りの同じ位置の穴に、針をさします。上記4からの針運びを繰り返して、天までかがります。 8 内側からみるとこのようになります。 9 次の折りを重ねて、天側の穴から針をいれ、となりの穴から外に出します。左側にまっすぐ、糸をよくひきます。 10 下の折りをかがったときの糸の裏側に、針をとおします。この作業がしやすくなるように、針をくの字に曲げています。 11 上の折りの同じ位置の穴に針をとおし、上記9からの糸運びを繰り返して地までかがります。 12 左側からかがっていくときには、写真のように左側から右側へ針をとおし、また糸をひくときには右側にまっすぐひくようにします。 |

|

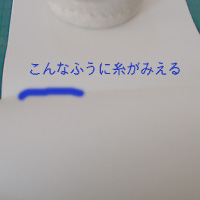

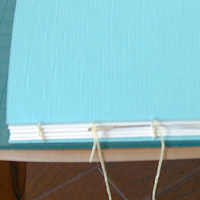

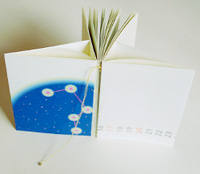

かがりおえると、糸は背の部分にきれいな鎖型(イラスト下の拡大図参照)をみせてくれます。 このかがりかたは、特別なものではありません。栃折久美子『ワープロで私家版づくり』などにもくわしくでています。 なお手製本するかたには、この本(↑)はおすすめ。レイアウトのしかた、材料の選びかた、作業のコツなど、写真つきで実にくわしくかつわかりやすい。バイブルになります。自分がもとめる製本にはどの部分が必要なのかをみきわめて、うまくはしょっておつかいになるとよいでしょう。 | |

| 04 かがり糸を始末する | ||

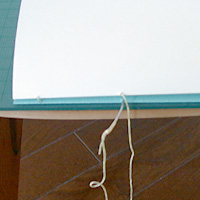

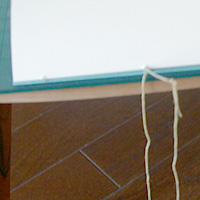

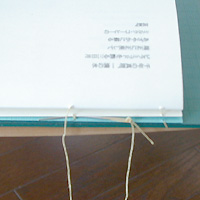

| かがり終わったら、糸の始末をします。折丁の数によっては、かがりはじめとおわりの糸の位置が天と地にわかれますが、その場合は巻き戻って天側でおわるようにして、2本をほつれないように結びます。 | ||

|

|

左側の写真は、糸の先にビーズをつけて短くカットしたもの。右側の写真は、しおりとしてつかえるよに、結んだあとの糸を長く残し、先端にビーズをつけたもの。もちろん、ビーズなどつけなくてもOK。 |

| 05 表紙の紙を折り込む | ||

1  3

|

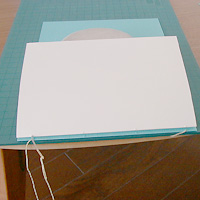

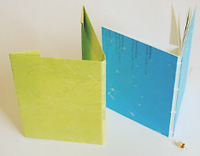

2  表紙の紙を折ります。長く伸びた部分を半分に折り(1)、本文用紙2枚(4ページ)をはさみこみます(2)。表紙の台紙代わりにするわけです。 |

和綴じもその構造自体は糊を必要としません。 また、イタリアの書籍修復家・カルメンチョ・アレギさんの考案による「交差式ルリユール」も糊をつかいません。これは、藤井敬子さんが各地でおこなう製本ワークショップや、羽田野麻吏さんのアトリエなどで手習いできます。 |

| 06 表紙カバーをつくる | ||

|

表紙カバー用の紙(A4サイズ)のまんなかに、タイトルと著者名をプリントします。これを、書店のカバーの要領で折り、本体にかぶせます。 |

読むためには表紙カバーは不要です。市販のカバーは第一に流通の便利のためにつけられますが、「糸だけ製本」のカバーは保管のためにつけています。本体にはタイトルも著者名も入れませんので。 |

| 07 完成 | ||

|

はい、これで完成。本文のプリントができていれば、あっという間にできてしまいます。 全体をとおして、bookbar4でそれぞれ手順を公開している「パッセ・カルトン」や「文庫本上製本」と比べてみてください。それぞれのよさがわかると思います。 |

「Bind Up」と「シカボン」もあわせてご覧いただきたい。今回わたしは糸でかがることに限定しましたが、無線綴じ製本を手元にひきよせるための軽やかな試みが、この二つのサイトではなされています。 |

|

||