製本文庫本をばらす/掲示板/メール/book bar 4

○

○

○

○

| 01「和光的製本家」として最初に卒制をしあげた永井さん | |

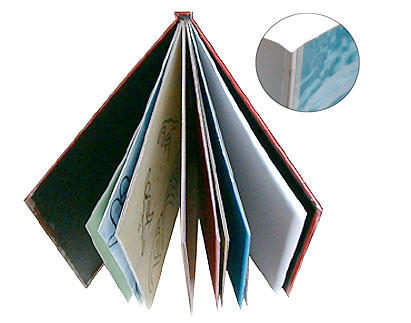

| 2002年12月、和光的製本第一弾「文庫本製本」を体験した永井さんは、中味の仕上がった卒制を、どう本のかたちに仕上げようか考えている時期だった。(自分で手製本しちゃおう)そう思った永井さんは即行動。 本文にOHPフィルムと洋紙を交互に用いることなど、手製本初心者には無謀な要素がたくさんあったにもかかわらず、資材の吟味ややり直しを繰り返して仕上げた。とはいえ、時間を経て紙が波打ってきたり、製本には「勢い」ではどうにもならないことがたくさんある。完成後永井さんは、自分の製本をふりかえりながら、うまくいかなかったところの原因を自分で考えて話してくれた。 *以下は、永井さんにいただいた資料とコメントに、弱冠四釜が補足したものです。 |

|

1999-2003 和光大学芸術学科卒業制作 永井めぐみ「新解ラジオ体操」 アプリケーション Adobe illustrator 8.0 Adobe Photoshop 5.5 プリンタ canon BJF6100 表紙 両面印刷厚手A3ノビ ウルトラファイングレード KJ-1830 0.24mm(KOKUYO) 見返し マーメイド黒 本文 写楽工房・両面マット紙スーパーファイン厚口A4 0.23mm(Victor.JVC)/カラーインクジェットOHPフィルムA4(サンワ) 製本用 黄ボール2mm厚/接着剤付き透明コートフィルム ピッチン(埼玉福祉会)/木工用ボンド、紙工用ボンド(製本工房リーブル)/ヤマトのり/ナイロンの補修シート白粘着タイプ70mm×300mm(クロバー)/花布(製本工房リーブル)/寒冷紗853-71RA(東急ハンズ)/クラフト紙/木綿NO.50(製本工房リーブル) | |

| プレス不足だったかな OHPフィルムと洋紙を交互にはりあわせるのに、ナイロンの補修シートを用いました。そのために出た背の厚みをおさえるべくプレスしたが、これが充分でなかったんでしょう、背が小口より高くなってしまいました。本番と同じ素材で事前に試作しましたが、背の高さについていえば試作のほうがきれいに仕上がりました。 紙は生きている? 見返しを貼ってしばらくしたら、見返しの紙が波打ってきました。プレスが足りなかったのか、使ったのりが水っぽすぎたのか。でもさらに時間が経ってみると、その波打ちが落ちついています。水分を吸ってはふくらみ、乾いては落ちつく紙は生き物のよう。 やり直しもしましたよー 表紙も本文も手持ちのプリンタで出力しています。最大サイズA3ノビで表紙をプリントしたので、判型はB5にしました。どんなものをつくりたいかはっきりしていたし、出力までは済んでいたので、実物を持って製本家の羽田野麻吏さんにお会いして、アドバイスをいただきました。 一度試作して本番に望みましたが、かがりの向きを間違えたり花布をつけ忘れたりして、結局二度、やり直しました。背のプレスは実は試作版のほうが仕上がりが良かったんです。ひとつずつの段階を丁寧にやることがとにかくだいじ。あとでなんとか繕えるだろうと思っても、そうはなかなかいかないみたい。製本道は、奥が深い......。 第二弾、近日発行 卒制の最終ページに、「第二弾!『第二ラジオ体操篇』近日発行!!」と広告をいれました。予定は未定ですが、いつかきっと作ります。 |

|

感想、そして紙の目のこと (四釜) よくできていると思った。わざわざ糸かがりする最大の目的は、よく開いて丈夫であること。永井さんは「開きがいまいち」と言っていたけれど、おそらくそれは、なんとなく不安でおそるおそる開いたからじゃないかな。実際はノドまでよく開くし、しっかりしている。それから「貼ったあとに見返しが波うってしまった」ということも、時間を経てみると気にならない。永井さんはその原因を自分の作業手順を振り返りながら分析して話してくれて、それがじつに頼もしくて、わたしは永井さんの次の製本を見たいと思った。 波うちの原因はおそらく、見返しの「紙の目」が違っているのではないかと思う。「紙の目」について、前期の授業でわたしはあえて触れなかったので、永井さんにはゴメン。 洋紙には、縦、横、どちらかにその紙の「目」があります。本は全て天地の向きに、洋紙を縦目で使うのです。紙の目についてはこちらを見てください。 追記 (四釜) 永井さんは自宅で、こんなふうにプレスしたようです。 「家にある辞書やら雑誌やら取り出して、更に自分の体重かけたりしました。作業中、作品をはさんだ板の上に正座して、重しになっていたんですけど、効果は薄かったです(笑)。今はプレス機を購入されたそうで、羨ましい限りです」 ベスト尽していると思いますねぇ。 社会人一年目で毎日が忙しいようですが、ひそやかに製本道を歩んでいる模様。 「仕事場で見つけた医療用の不織布テープの方が、裁縫用の使用したテープよりも薄かったので、時間ができたら、試してみたいなと思っています」 | |

(C)Copyright 1996-2003 4-kama