よりわかりやすくしたページをつくりました。こちらをご覧ください。(2006.1.28 四釜)

→四つ目綴じ製本(2004.5.15)

→掲示板

→メール

○

○

↓

○

○

| 手順 | 作業内容 | 道具/参照サイト |

| 01 ばらす | ||

|

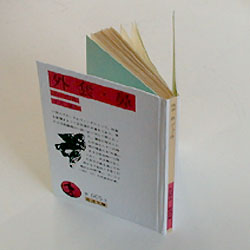

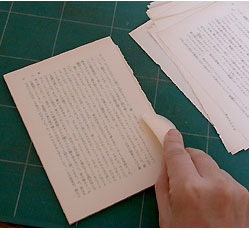

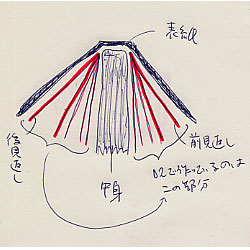

表紙をはがし、本文紙を一枚ずつばらばらにしていく。 写真のように、へらを使ってボンドを押しやるようにすると本文紙が破れにくいが、少々破れても気にしない。あとで貼り合わせる和紙テープ(03_02 )の幅を広くして、補えばよい。 本文紙に残ったボンドはなるべくきれいにとっておく。 このように、ページをボンドで貼りつけてある本を「無線綴じ」された本という。古い本や厚い本のページをよく開いて見るとノドの奥に糸がみえるものがある。それらは「糸かがり」された本。後者は手間がかかるが、開きが断然良い。 |

各自用意 ・デスクマット 〜(A3より少し大きめ) ・へら(裁縫用のもの) ※手製本のための道具〜製本術入門 ※無線綴じ〜北星印刷の図解解説 ※「読む本のかたち」栃折久美子(ifeelより) |

| 02 見返し用意 | ||

02_01

|

無地の本文紙8ページ(二つ折りした状態)に、見返し用の紙を貼る。

|

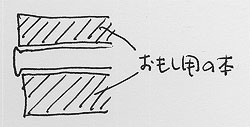

まとめて用意 ・書籍用紙(B6サイズ、各自4枚) ・見返し用の紙(各自2枚) ・ワックスペーパー ・不要のチラシ (のりびき紙用) ・おもし用の厚い本(人数分) 各自用意 ・ヤマトノリ ・ハケ(ノリを塗るための) ・ノリを溶くための入れ物 |

02_02

|

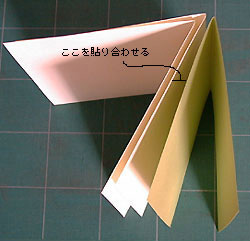

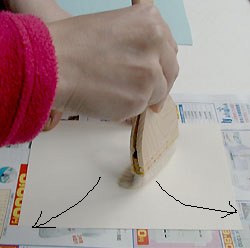

02_01 でいうと、黄緑の紙が見返し、左側のクリーム色の紙が遊び紙。見返しと遊び紙が背中合わせになっている部分を貼り合わせる。このセットを、前見返しと後見返しとして、ふたつつくる。 遊び紙側に水で少し薄めたノリをハケで均等に塗り、見返しを載せて貼り合わせる(02_02 )。ハケにノリをたっぷり含ませ、ハケの毛を充分にしならせて、「ハの字」を描くように動かす。 |

※本の構造とその名称〜bookistや、創本工房の図解解説 |

02_03

|

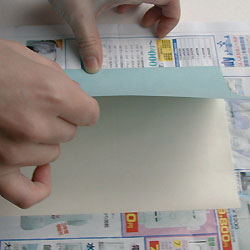

見返しの紙の背の部分を持ち、遊び紙の背の部分に合わせて貼る(02_03)。ふわっとかぶせ、ちらっと見て、シワなどなければ、重い本をおもし代わりにして乾くまでプレスする。 この見返しで、のちのち表紙(10)と中身(09)をつなぐ(12)ことになる。 |

※手製本についての書籍はたくさんあるが、タコシェが版元ドットコム支店に並べた本についての本コーナーがわかりやすい。 そこにも登場する『ワープロで私家版づくり』、『手製本を楽しむ』には、手製本の手順の基本的なことが詳しく出ている。 |

| 03 本文紙つなぎ | ||

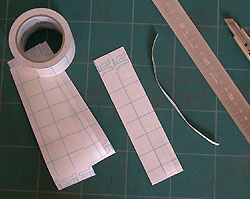

03_01  03_02

|

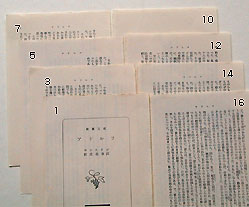

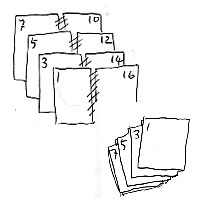

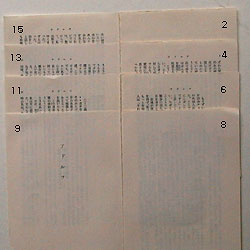

16ページ一折りとしてこのあと糸かがりする。そのために、1枚ずつばらばらになっている本文紙を、2枚ずつ貼り合わせていく。 まずは03_01 のように、あたまから8枚を並べてみよう。これを、下の図のように、1と16ページ、3と14ページ......というふうに順次貼っていく。

|

まとめて用意 ・糊つき和紙テープ 各自用意 ・定規(ステンレス、30cm) ・カッター ・おもし(ペーパーウェイトなどで代用も可) |

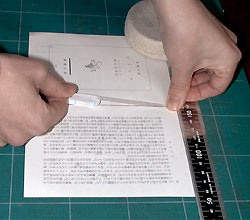

03_03

|

貼り合わせるには、市販の和紙テープを使うのが便利。本文天地より少し長めにまず切っておき、それを約6mm幅にカットしたもの(03_02)を用意して貼り合わせる。 天に定規をあて(03_03)、貼り合わせる二枚がまっすぐになるようにセットして貼る。 | |

03_04 03_05

|

貼り合わせたら、03_04のように裏返して置いておくと、次の作業がやりやすい。 9と8ページ、11と6ページ......を合わせてそれぞれ二つ折りにし、16ページ分をまとめて折る。03_05 のようにヘラをつかってしっかり折り、おもしをかけておく。きっちり折ってしっかりプレスするほど、仕上がりがきれいになる。 03_06  この作業を繰り返して、本文紙全ページを貼り合わせる。03_06 は、全ページを貼り合わせたところ。この本は8折り(16ページ×8=128ページ)だった。最後の折りで端数(16ページで割り切れない部分)が出た場合は、別途貼り合わせる。 |

|

| 04 遊び紙と見返しを切る | ||

|

02で貼っておいた遊び紙と見返しを、本文紙と同じサイズに切る。 ここで、製本仕上がりの状態を想定して、全ての折りを並べてみるとよい。前後の見返しは、どのようにつくのだろうか。それを把握しておくと、次の穴開け作業が楽になる。 |

|

| 05 糸かがりのための穴をあける | ||

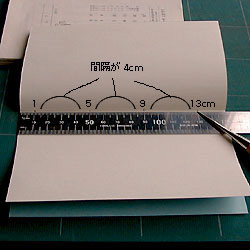

05_01 05_02

|

糸かがりをするときの針穴を、あらかじめあけておく。 通常は糸のこを使って背に切り目を入れて全ての折りの同じ場所に穴があくようにする(「目引き」)が、ここでは目打ちでやってみよう。 一折りずつのまん中のページを開き、内側から外に向かって、目打ちで穴をあける。天(本の上側のこと。05_01では、本の左側が天)から、1センチ、5センチ、9センチ、13センチのところ、合計4箇所に。 遊び紙+見返しの折り(前後)にも開ける。 05_02は、全ての折りに穴をあけたところ。天でつきそろえてみて、全ての折りの穴の位置がぴったりあっていてほしいが、少々ずれていても気にしないこと。 ここでまた全体をみてみよう。背側と小口側の厚みがどれくらい違っているだろうか。これが等しいほど、いいのだ。背の膨らみをできるだけおさえるように、ヘラやプレスでよくおさえて調整しておこう。  |

各自用意 ・目打ち(洋裁道具) |

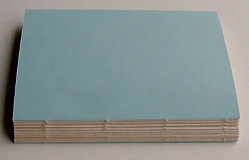

| 06 糸かがり | ||

|

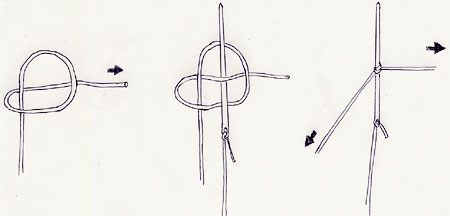

06_00 まず、90センチくらいに切った糸の両側に針をつける。下図のように針穴に糸を通して結ぶ。これを2セット用意し、折りをかがってつなげていく(ここでやるのは栃折久美子考案のパピヨンかがり)。  |

まとめて用意 ・かがり針(各自4本) 〜クローバーのクロスステッチ針、no.20を使用。 ・かがり糸〜金亀の「つよい糸」という木綿の糸を使用。 (上記二つは、東急ハンズ、おかだや、ゆざわやなどで揃う。なければそれに近いもので代用してOK。) ・はさみ | |

06_01

|

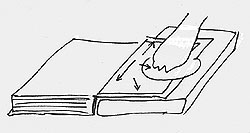

まず最初の一折りを、天を左にして置き、まん中を開いて二本の針を06_01のようにさす。このとき、写真のように重しを載せるとやりやすい。また全体を、机の角にセットして作業すれば、針を外側に出すときにやりやすい。 針の運びを図解すると06_02左のようになる。糸がたるまないように、針を左右にひく。このとき、ひきすぎて紙を破かないように注意。 常に天が左にくるようにセットして二折りめを重ねる。一折りめの穴からそれぞれ出ている針を、二折りめの同じ位置の穴にさし(06_02右)、内側で二つずつを交差させるようにして(06_03左)穴からまた針を外側に出す(06_03右)。 |

|

06_02 |

||

06_03 |

||

|

06_04 糸運びを拡大してみたのがこれ。このようにして左右ふた組、順々に全ての折をかがっていく。

|

※栃折久美子ルリユール工房 では、パピヨンかがりをはじめ本格的な製本を教えている。ほかにも製本を習えるところはいろいろある。まずは東京製本倶楽部で情報収集もよし。 ※「ルリユール」って、何?→本工房Atelier Aldeをご参考に。 | |

06_05 |

最後の折りを重ねるところまできたら、四本の針のうち、なかの二本の針だけ最後の折りの穴にさし(06_05)、内側からそれぞれ天、地側の穴にさして(左の写真中、黒いやじるしの動き)外側に出す。 | |

06_06

|

06_05で最後の折りをかがった糸を、06_06のようにして折りと折りの間からのぞいている糸に針を数回、内側から外側にむかって(06_07)からめてよくひく。最後は二本ずつの糸を結んで切る。 背の厚みはどうだろう。小口側と比べてみて、等しいほどよい。ヘラやカナヅチを使って厚みをおさえ、調整する。 06_07

|

|

|

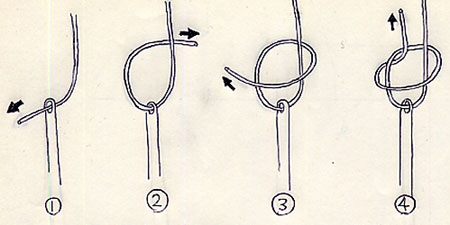

06_08 途中で糸が足りなくなったら、以下のように糸をつなぐ。難しいと思ったら、自分なりに結んでもよい。糸がゆるんだりほどけたりしないように。

|

||

| 07 背固め | ||

|

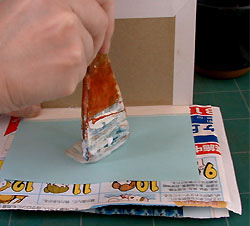

背の部分をボンドで固める。 かがり終えた中身の両側にボール紙をあて、天と背の部分を平らなところでつきそろえてまっすぐにしたうえで、机のうえに横に置く。上から手で押し(背のふくらみをよくおさえる)ながらボンドをぬり、ヘラを使って折りのふくらみをつぶすようにしてボンドをよくすりこむ。 ここで背のかたちが決まるので、できるだけ直角に、そして小口側により近い厚みになるように願いながらやること。 |

まとめて用意 ・ボンド ・ボール紙(背固めのささえ用) |

| 08 背貼り | ||

08_01 08_02

|

背に、補強のための紙を貼る(08_01)。 寒冷紗は45ミリ幅でテープ状になった市販のもの(08_03)が便利。これを本文天地よりちょっと短い長さに切ってボンドをぬり、左右等しく貼る。貼る前に軽く背に合わせ、ガイドとなるように折り線をつけておくとやりやすい。 08_03  寒冷紗と同じ大きさに切ったクラフト紙も同様にしてその上に貼る。ヘラでよくおさえる(08_02)。 |

まとめて用意 ・寒冷紗 ・クラフト紙 |

| 09 花布つけ | ||

|

花布をつける。背幅に切って、ボンドでちょん、とのせるだけ。 好みの色柄で花布を作るのは簡単だが、市販のもの(左写真の右側にあるもの)を利用してもいい。 |

まとめて用意 ・花布 |

| 10 表紙くるみ | ||

10_01

|

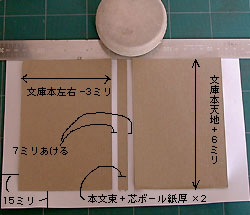

表紙の紙を用意する。ここでは、ばらした本のもともとの表紙を、約107%に拡大カラーコピーしたものを使ってみます。 表紙の紙を裏から透かしみて、背のタイトルの位置を鉛筆で印す(10_01)。 仕上がったときにそのタイトルが中央にくるように、背の芯ボールの貼り位置を決めて水ときボンド(塗りやすいように、木工ボンドをほんのちょっとだけ水で薄めたもの。薄めすぎないこと)で貼る。そこから左右に7ミリ(溝のぶん)あけたところに線をひいておく(10_02)。芯ボールの大きさは10_03図参照。 |

まとめて用意 ・芯ボール ・白い紙(あて紙用) 各自用意 ・表紙用の紙として、A4の紙に、もともとの文庫本の表紙を107%拡大カラーコピーしたもの一枚。あるいは各自自由に。ただし以下、注意のこと。 |

10_02

|

10_03

|

表紙用の紙を作る時の注意 ・厚み=カラーコピー用紙以上、画用紙未満が望ましい。芯となるボール紙をくるりと巻いて貼るので、厚すぎるものは不適。薄すぎるものは、弱いので裏打ちする必要が出てくる。 ・大きさ=10-03を見ればわかるように、巻き込む分を四方に考えねばならない。この場合は全体でA4サイズで用意する、と思ってください。 ・柄=背や表紙に柄(イラストやタイトル)を入れたいひとは、仕上がりがどうなるのか各自シミュレーションすること。 |

10_04

|

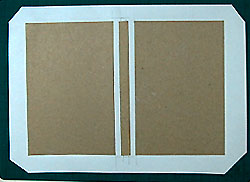

背ボールから7ミリあけたところに、表裏の表紙用の芯ボールを水ときボンドで貼る。天に定規をあてて(10_04)、それに合わせてまっすぐ貼る。 | |

10_05

|

芯ボールから周囲約15ミリ大きいサイズで表紙の紙を切り、さらに四つ角を斜めに切っておく(10_05 )。 | |

10_06

|

表紙の紙にノリをいれて、芯ボールに巻き込むように貼っていく。このとき、10_06 のように、あて紙をしてその紙でひっぱりながら巻き込むとよい。天と地側をまず貼り、次に左右を貼る。このとき、角の部分は斜めに折り込んで、紙端がおもてに出ないようにする。 全て貼り終えたらプレス。 いま作っている表紙で、下の図のように中身をおおうことになる。 10_07

|

|

| 11 表紙貼り | ||

11_01 11_02

|

10_06でつくった表紙を、本の中身と貼り合わせる。 表紙の溝の部分だけ(11_01参照)にボンドをいれ、本の中身にかぶせる。かぶせたときに表紙が中身からはみでる部分(チリ。11_03)ができるだけ均一になるようにする。 11_03  11_02のように外側から溝の部分をヘラで丁寧におさえ、くっきりと溝を出す。力をいれすぎて表紙の紙をやぶかないように注意。 |

※本の開きについては楽書館の図解を参考に。 |

| 12 見返し貼り | ||

12_01 12_02  |

溝がきちんとついたら、見返しと表紙を貼り合わせる。 見返し側に、水で薄めたノリをハケで塗り(12_01)、表紙を軽く閉じて貼り合わせる。表と裏、両方貼ったら、重い本を載せてプレスする(12_02)。このとき、耳の部分は12_03のように(12_02を真横からみた図)外に出しておく。 乾くまでそのままにしておきたいが、時間がなければとりだして、製本中の本と同じくらいの厚さの本や板を下に置いて開き、見返し部分を乾いたタオルで四方にこすって水分をとり(12_04)、もういちどプレスする。 12_03  12_04

|

※折金氏の製本工房bbsもたくさんのヒントが。 ※製本の道具はブッキスト、製本工房リーブル、東急ハンズの製本コーナーなどで購入可。 |

さてこれで完成。どうですか、あなただけの文庫本。応用していろいろやってみて。