四つ目綴じ製本してみよう。

四つ目綴じ製本してみよう。●●●●

わたしたちがいま、洋(装)本に対して和(装)本として思い浮かべる本のつくりは、四つ穴をあけて糸綴じしてあるものではないでしょうか。しかし和装本というのは、巻子本や折本、旋風葉、粘葉装、そして、糸で綴じる線装本(胡蝶装、大和綴じ、袋綴じなど)を含み(早稲田大学図書館所蔵古文書参照)、明治以降にやってきた洋装本以外のすべての総称としてつけられたものです(正文堂による古本用語集、IRODORI-和紙の華、洸巻堂など参照)。また、この製本の仕方(製紙法も)は、中国、韓国、日本などで基本は共通なのに、各国さまざまな呼び名があるようです(国会図書館、「ふみくら」、日中韓古医籍の特徴と関連、印刷用語辞典(和英)など参照)。

ここではまず、和装本の代表である四つ目綴じをやってみよう、からはじめます。(最終更新=2004.5.15)

01_02

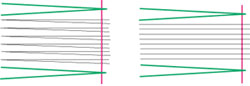

01_01は、A5サイズのうすい紙に片面印刷し、袋綴じ用にまん中から折ったところ。洋紙をつかう場合は、紙の目(紙の目をしらべる方法)をタテにとりましょう。ヘラを使って折り山をおさえると、しっかりきれいに仕上がります。ページの順番をまちがえないように、重ねます。

和綴じ(糸で綴じる和本の製本法をさして、ここでは以降こう呼ぶことにします)は、厚い紙でもビニールでも、穴さえあけられれば鉄でも、かがることができます。しかし、かがるときに糸をしっかりひいて、その糸が柔らかい紙に弱冠くいこむことでスパッと粋に仕上がるのが和綴じの良さ。それを考えると、和綴じにむいている紙質のイメージがつかめるでしょう。

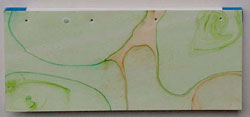

本文にあわせて、本文用紙の前後につける紙(01_02図で緑の部分)も用意します。これは、つけなくてもOK、また、判型と同寸で裁ってペラ一枚ずつつけてもOK。ここでは、判型(本の大きさ)の横二倍の大きさで紙を用意(洋紙の場合は紙の目に注意)し、二つに折ってつける場合を例示します。01_02(左:袋綴じ、右:ペラ紙を束ねる場合)のように、折山が本の背側(ノド)にくるようにして、本文に重ね合わせます。この図は上(天)から見たところ。

・カッター、カッターマット、定規(ステンレス、30cm)、ヘラ(裁縫用のもの)

参照サイト

・和本を造る(1)

・京都和本工房・文政堂〜「折り上げの面が最終仕上げなので、折りは精度が必要な作業」

・新宿区産業ネットの手づくり製本

・和とじ館

・小次郎さんの四つ目綴じ

・本文紙にアシをつける

02_02

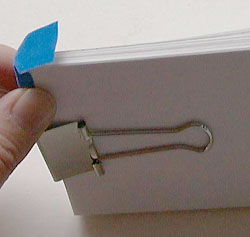

まず01で用意したなかみ全体を、小口側でよくつきそろえて、02_01のようにクリップではさみます。クリップの跡がつかないように、厚紙をかませるとなおよい。

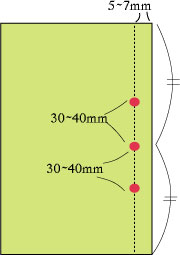

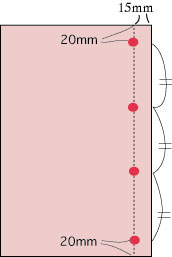

02_02 を参考にして、穴の位地(本の判型によって微調整してください)を目打ちでしるしてから、02_03 のように木づちや金づちで目打ちを叩き、穴をあけます。垂直に、まっすぐ。左の図の赤い丸が穴ですが、めだつように大きく描いただけですので念のため。

02_03

厚紙

各自用意

目打ち、木づち(金づちでも可)、クリップ(2〜3個)

参照サイト

・和本を造る(2)

↑で使われているイラストは武井武雄によるもの(『製本』(昭和16年アオイ書房)。トランスアートから復刻版が出ているのでぜひ参考に。

全体を見て、本の背側に凸凹があれば、03_02のように定規をあててカッターで切りそろえます。全体をプレスして、おちつかせるとなおよい。

03_02

仮綴じ用の糸、ハサミ

各自用意

針(刺繍用のものなど)1本

04_02

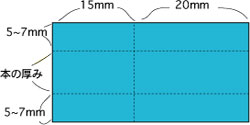

04_01のような大きさ(本の厚み(束)+左右に5〜7ミリ×35ミリ)で、二枚用意します。15ミリとある部分を本の天と地側に貼り、20ミリとある部分を背に貼ります。本の判型が小さい場合は、この割合(15:20=3:4)を保ちながら、長さを調整しましょう。

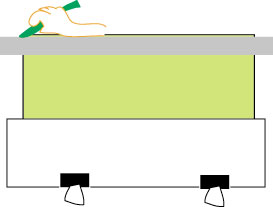

裏面にノリをいれ、04_02のように本の背の角にあわせ、まず天側をさきに貼り、そのうえに、背側にくる角布をかぶせるようにして貼ります。

04_01の図で示した5〜7ミリの部分は、最終的には表紙で隠れてみえなくなります。 ここがだぶつくと、なんともマヌケな仕上がりになってしまうので丁寧に。親指と中指で貼る紙をよくひきながら本文をはさみ、人さし指でしっかりおさえて、ピシッと角を出して仕上げましょう。したの写真を参考にしてください。これを、本の背の天側(上)と地側(下)、両方に貼ります。

ノリ

各自用意

角布用の紙(布の場合は裏打ちすること)

参照サイト

・角布のいろいろ〜ブックハウス和本工房

05_02

タイトルを表紙の紙にプリントして使うなら、このあとに出てくる「外題貼り」の工程は必要ありません。

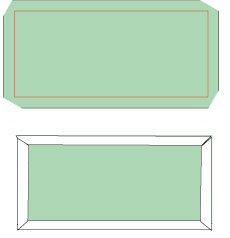

05_01のように、判型より四方10ミリずつ大きく表紙の紙を裁ちます。図では、赤線で囲ったところがこの本の判型。これを、仕上がりが本文の大きさとぴったりになるように、四方を内側に折ります。まず表紙の紙の四方を斜めに切り落として、天、地、小口、さいごにノド側を折ります。へらをつかって、丁寧に。角のところは、二方向から紙が折り込まれるので厚くなります。木づちなどで叩いて、ふくらみをおさえておきましょう。

05_02のように、表紙で04をはさんで重ねてみましょう。全体の大きさがぴったり合っていますか。

なかみのノドと小口部分に一筋ノリをいれ、表紙を貼りつけます。全体を貼りあわせても、かまいません。

ノリ

各自用意

表紙用の紙

まず穴。あけかたは仮綴じのときと同じ。06_01のように穴の位地を決め(判型が小さい場合は20ミリのところを15ミリにするなどして調整のこと)たら、目打ちでビシッとまっすぐ垂直にあけていきます。

03の図と見比べてください。仮綴じの穴と糸綴じの穴が重ならず、また仮綴じしたところが、糸綴じによってすっかり見えなくなることがわかると思います。

判型が大きい場合は、四つ目綴じの応用で六つ目綴じしたほうがしっかりするでしょう。06_01の図で三分割したところを五分割し、かがりかたは四つ目綴じと同じ要領でできます。

参照サイト

・和紙の華・和紙雑話>四つ目綴の綴じ方 ・和な暮し/和綴じ本

はじめるまえに、確認。07_02のように、背側からのぞく角布のラインと、本番の糸綴じの両端の穴がぴったり合っていると、気持ちがいいですね。

07_02

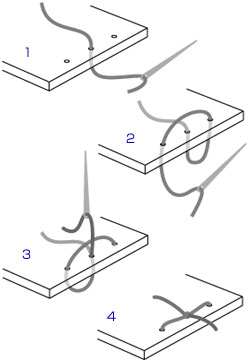

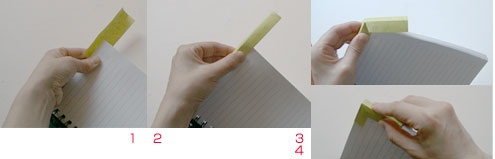

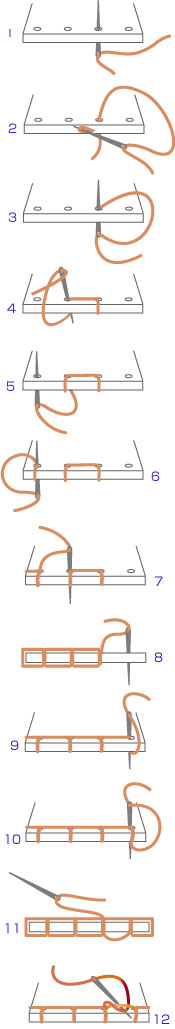

まず、1図のように、本の裏側から針をとおします。30ミリくらい残したかがりはじめの糸を、2のようにして本文のなかに入れ込みます。07_03はその作業をしているところ。針先で、かがり始めの糸をすぅっと抜きます。糸の先っぽにほんの少しノリをつけ、背と平行になるように本文のなか入れて隠し、おさえます。

07_03

あとは図をみながら針をすすめます。糸の始末は12のように、垂直に交わる糸をからげて結び、最後に針を通した穴に、逆から針を入れます。本を裏返して針をよくひき、ぎりぎりのところで糸を切ります。結び目が、本文のなかに入り込んで、おもてからは見えなくなります。はい、できました。

綴じ糸(本文天地×4+αの長さで一本)

参考書籍

・『自分で仕立てる本』文化出版局1976〜装幀・仲條正義、写真・繰上和美他。

・『はじめての和装本』〜身の回りの道具でつくれる和装本の紹介。

・『手づくり製本術』

目安としては、縦の長さが、本の大きさの横の長さ、横幅が35ミリくらいの大きさで、本の端から4ミリずつ内側にはいったところに貼ります。少し水でのばしたノリを、ハケをつかってしっかり均等にいれましょう。

外題用の紙