|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 俿俤俙俵丂俀亊係 | 俀亊係丠 | 儗乕僗 | 惉愌 | 倁俼俵俴 | 曞廤 | 偮偔傞 | 儕儞僋 | 宖帵斅 | 寁嶼婡 | 専嶕婡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 俿俤俙俵丂俀亊係 | 俀亊係丠 | 儗乕僗 | 惉愌 | 倁俼俵俴 | 曞廤 | 偮偔傞 | 儕儞僋 | 宖帵斅 | 寁嶼婡 | 専嶕婡 |

|

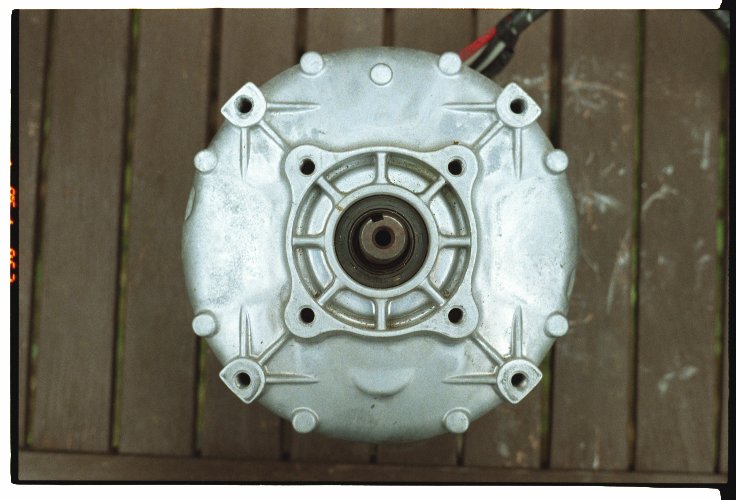

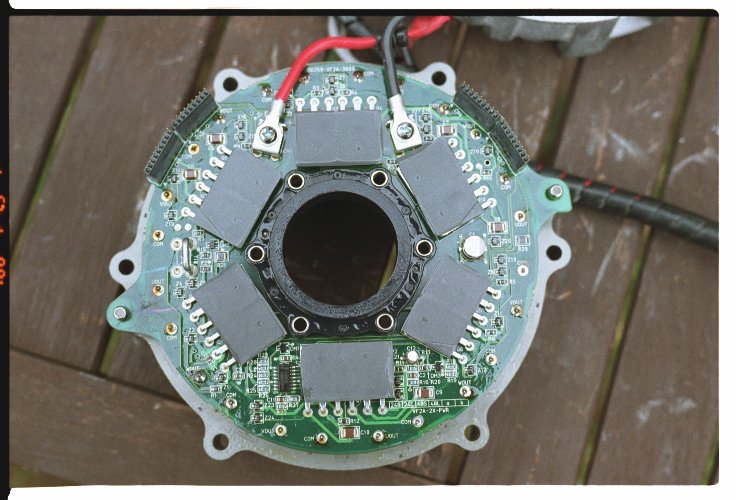

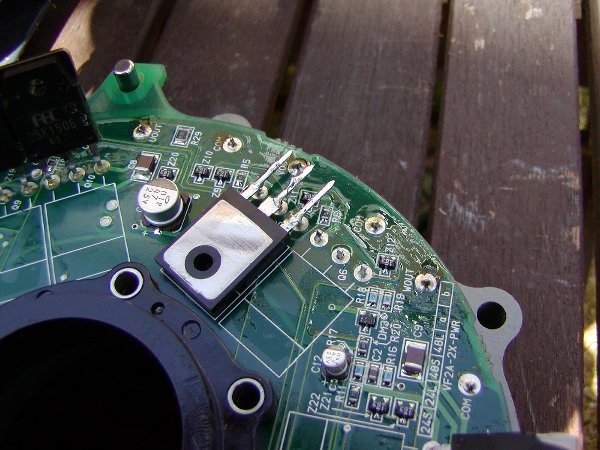

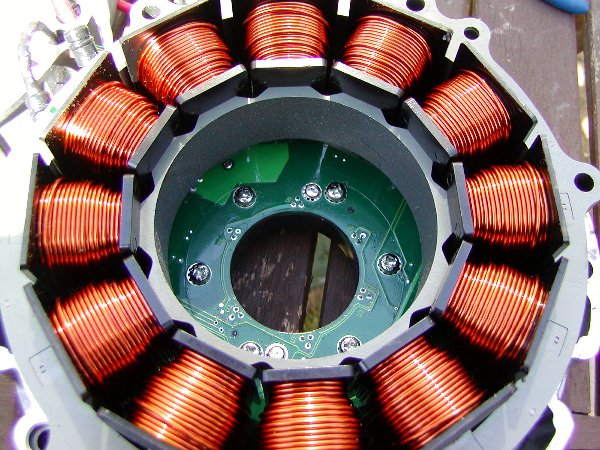

偄傛偄傛俢俢倂儌乕僞傪暘夝偟偰傒傑偡丅 偙偺儌乕僞偼2001俽倀俧俷偱屘忈偟偰偟傑偭偨儂儞僟俢俢倂係侽俁侽乮俫僊傾乯儌乕僞偱偡丅 偲偄偆偺偼儗乕僗偱夞惗揹埑傪偐偗偡偓偰偟傑偄偦傟埲棃僩儖僋偑側偔晄挷偱偡丅 尦偵栠偣傞偺偐偲偰傕怱攝偱偡偑巚偄愗偭偰傗偭偰傒傛偆両両傕偆抦傜側偄丏丏 暘夝慜偺惓柺偐傜尒偨幨恀偱偡丅 |

|

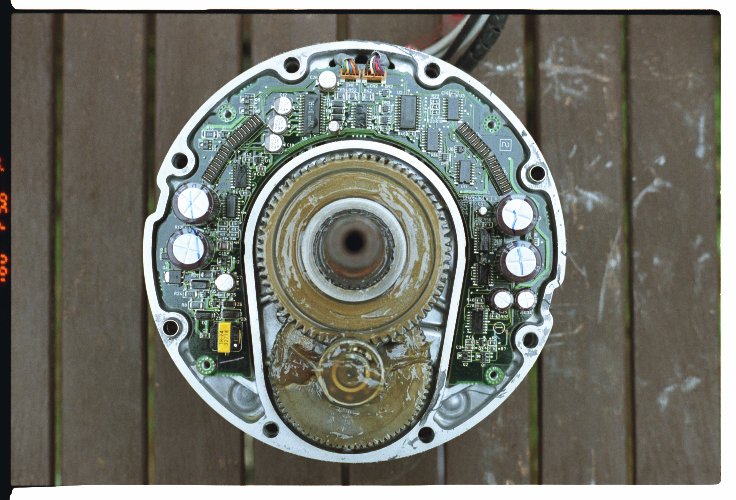

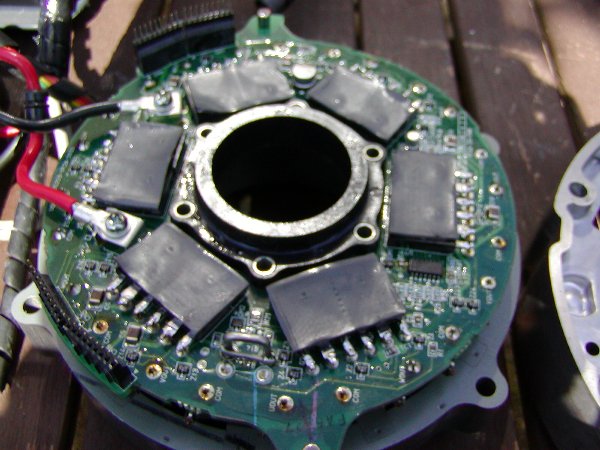

儃儖僩傪奜偟偰傒傞偲暋嶨側婎斅偲尭懍僊傾偑尰傢傟傑偡丅 僌儕乕僗偨偭傉傝偺僊傾孯抍偱偡丅偳偆偟傑偟傚偆丆偨偠偨偠丏丏丏 婎斅偵僌儕乕僗偑偐偐傜側偄傛偆偵愙拝嵻偺傛偆側傕偺偱傾儖儈崌嬥惢偺杮懱偳偍偟偑偆傑偔栚挘傝偝傟偰偄傑偟偨丅 偙偺儌乕僞傪尒偰偄傞偲寍弍昳偺傛偆側姶偠偑偟傑偡両両 |

|

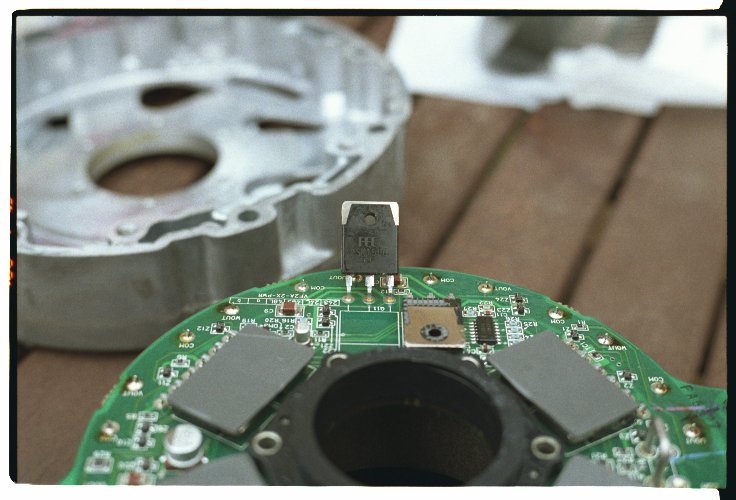

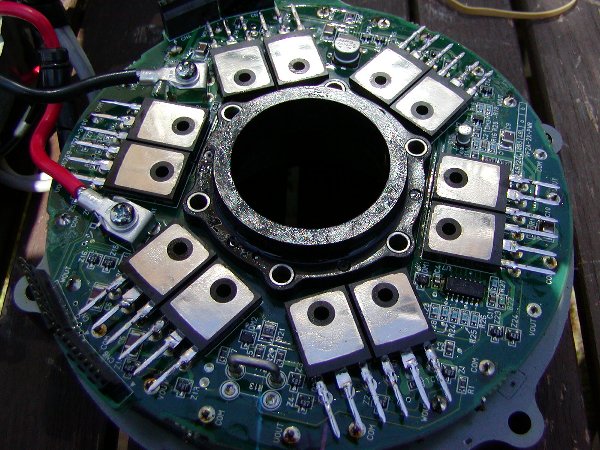

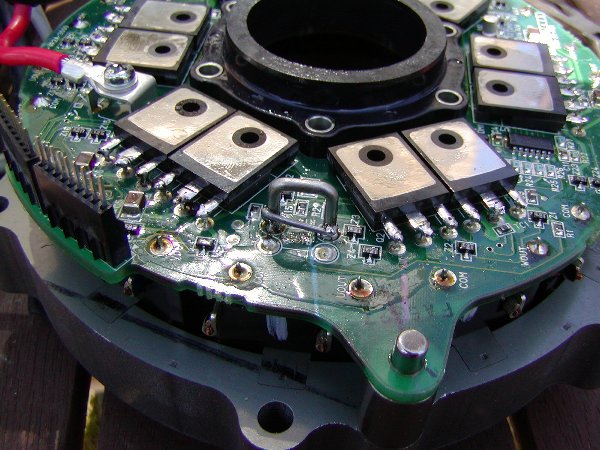

偦偺婎斅偺傂偲偮栚傪奜偟偰傒傑偟偨丅僪僉僪僉丏丏 儌乕僞偺拞偵偼婎斅偑俀偮擖偭偰偄偰丆偦偺偆偪偺侾枃栚偱偡丅 傛偔傕傑乕偙傫側嫹偄応強偵俀枃傕擖偭偰偄傞側乕偲姶摦偟傑偟偨両両 偦傟偧傟偺婎斅偑僐僱僋僞偱偆傑偔忋壓偵愙懕偝傟偰偄傑偡丅偡偛偄両両 儌乕僞娭學偱偼傛偔弌偰偔傞俬俼惢偺俬俠偑巊梡偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅 側傫偵巊梡偝傟偰偄傞偺偐摉曽偵偼傛偔暘偐傝傑偣乕傫偑丆 扨堦揹尮梡偺僪儔僀僽夞楬側偺偱偟傚偆偐丠 |

|

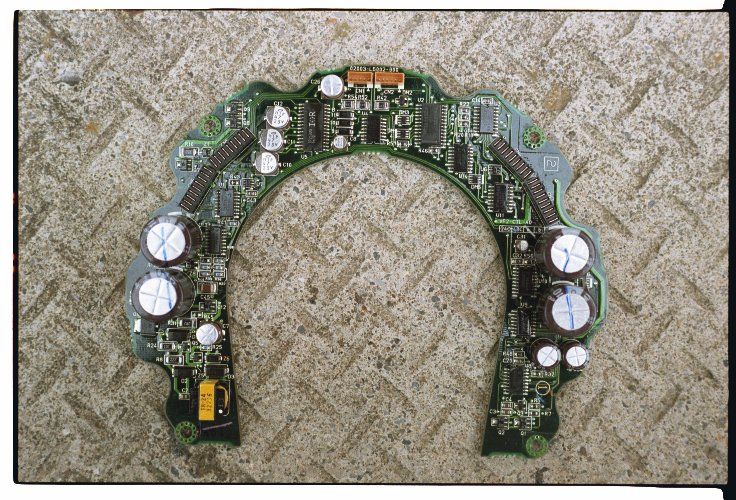

侾枃栚偺婎斅傪奜偡偲偙傫側姶偠偱偡丅 傾儖儈崌嬥惢偲巚傢傟傞杮懱偼俁憌峔憿偲側偭偰偄傑偟偨丅 僾儕儞僩婎斅偼俀枃偁偭偰侾枃栚傪奜偟偨忬懺偑偙傟偱偡丅 偙傟傜偺婎斅傗僊傾偑愨柇偵慻傒崌傢偝偭偰偄偰丆偡偛偄両両 杮懱偼暋嶨側寠傗儕僽偑偁傝丆偙偺峔憿偺巇慻傒偑巹偵偼傛偔傢偐傝傑偣傫丅 偙傟傜傪愝寁偟偨媄弍椡偺崅偝偵傕偺偡偛偄傕偺傪姶偠傑偡丅 |

|

傾儖儈崌嬥惢偲巚傢傟傞拞娫憌偲僾儕儞僩婎斅偼儃儖僩偱屌掕偝傟偰偄偰丆 奜偡偲偙傫側姶偠偱偡丅 俥俤俿偼擬揱摫惈傪崅傔傞偨傔偲巚傢傟傞椉柺僥乕僾偱傾儖儈崌嬥惢偺杮懱偲偔偭偮偄偰偄傑偟偨丅 |

|

俥俤俿偺宆幃偼俀俽俲侾俆侽俇偱偟偨丅俀屄偑侾慻側偺偐側乕丠 傑偨偼侾屄偑夞惗梡側偺偐傕偟傟傑偣傫丅 偙偺婎斅偐傜夞楬恾傪婲偙偣傞偲椙偄偺偩偗傟偳丏丏 |

|

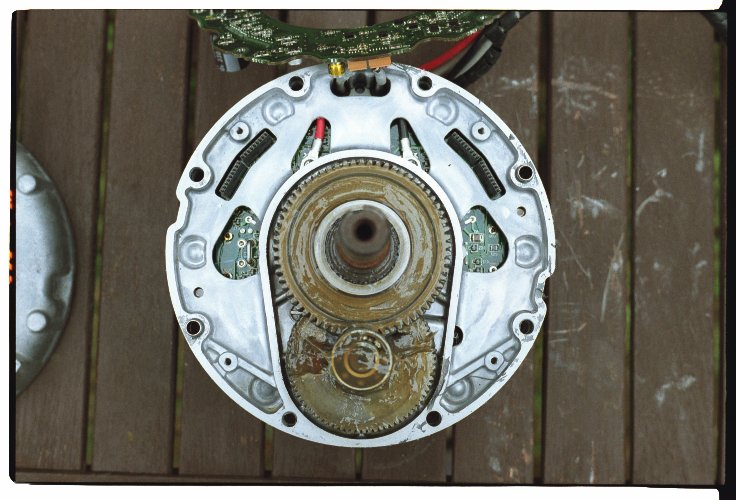

崱搙偼儌乕僞偺棤懁偱偡丅 俿俤俙俵俀亊係偺僔乕儖晅偱偭偣乕丅 |

|

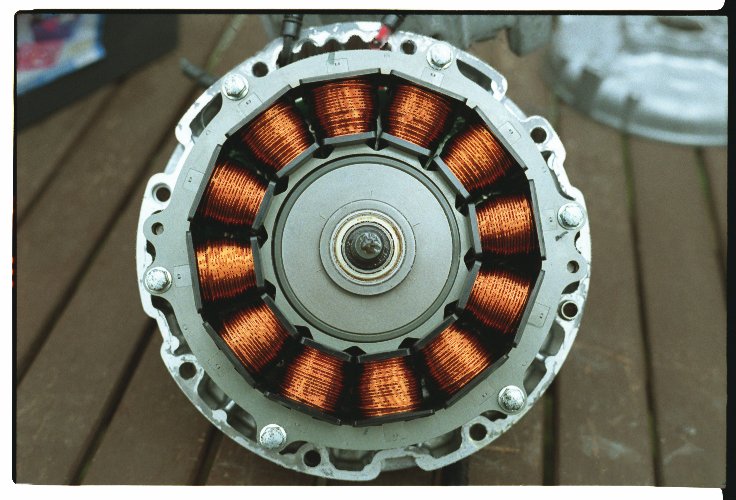

儃儖僩傪奜偡偲偙傫側姶偠偰僐僀儖偑尰傢傟傑偟偨丅侾俀僗儘僢僩偺傛偆偱偡丅 偙傟偑摿挜偲側偭偰偄傞枛峀宆暵岥宍忬僗儘僢僩偵傛傞丆掅憶壒丒掅夞揮丒掅僐僊儞僌僩儖僋偺儌乕僞峔憿偲偄偆傕偺傜偟偄偱偡丅偡偛偄両両偳偆傗偭偰僐僀儖傪姫偄偨偺偱偟傚偆丅 恀拞偑嫮椡側僱僆僕僂儉宯偺帴愇儘乕僞偱偡傛偹丅 偙偺帴愇偼俇億乕儖側偺偱偟傚偆偐傛偔傢偐傝傑偣傫丅 儘乕僞帴嬌偺埵抲傪専弌偡傞儂乕儖慺巕偼偳偙偵偮偄偰偄傞偺偐傕傛偔暘偐傝傑偣傫丅 帴愇偼偡偛偔嫮椡偱堷偭偙敳偔偺偵彮偟戝曄偱偟偨丅 |

|

俀侽侽俀擭俆寧俀擔

|

|

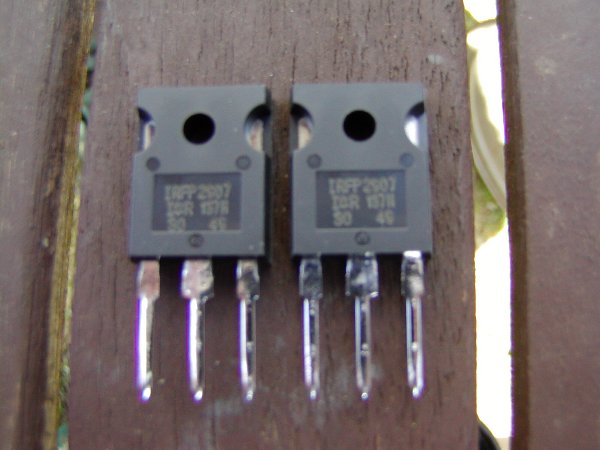

俬俼惢偺俬俼俥俹俀俋侽俈偱偡丅 |

|

嵟弶偵偮偄偰偄偨俀俽俲侾俆侽俇傪庢傝奜偟傑偡丅 |

|

庢傝奜偟偨偁偲偱偡丅 |

|

怴偟偄俥俤俿偼悺朄傗懌偺攝抲傑偱摨偠側偺偱彆偐傝傑偟偨丅 |

|

傗偭偲慡晹岎姺偟傑偟偨丅 |

|

婥偵側偭偨屄強偑偙偺掞峈偱偡丅偨傇傫揹棳僙儞僒乕偺栶栚傪偟偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅 |

|

擬揱摫傪傛偔偡傞僥乕僾傪挘偭偰偍偟傑偄丅 |

|

偮偄偵俥俤俿姺憰偱偒傑偟偨両両傗傝傑偟偨両両

|

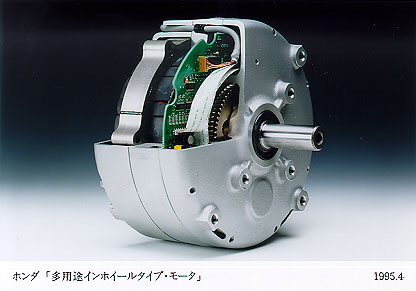

俿俤俙俵俀亊係巊梡梊掕偺儂儞僟俢俢倂儌乕僞

摿挜丗僱僆僕僂儉宯婓搚椶帴愇偺嵦梡傗枛峀宆暵岥宍忬僗儘僢僩愝寁偵傛傞丆掅憶壒丒掅夞揮丒掅僐僊儞僌僩儖僋偺儌乕僞峔憿

栚師

侾丏帪娫撪偱俈侽倠倣憱傞偺偵昁梫側懍搙偼丠

俀丏巊偊傞僶僢僥儕乕梕検偼丠

俁丏巊偊傞揹棳偼丠

係丏儌乕僞偵嫋偝傟傞徚旓揹椡偼丠

俆丏儌乕僞偺弌椡偼丠

俇丏偦偺弌椡偱昁梫側懍搙傪弌偡偨傔偵偼丠

俈丏偦傫側幵懱偼壜擻側偺偩傠偆偐丠

侾丏儗乕僗偺俀帪娫撪偱俈侽倠倣憱傞偺偵昁梫側懍搙偼丠

俈侽倠倣亐俀帪娫亖暯嬒俁俆倠倣乛倛丂忋埵僠乕儉偼丆偙偺揹抮偱偙偺僗僺乕僪傪曐偪側偑傜偑憱偭偰偄傞傒偨偄偱偡丅

倂俤俵偺僐乕僗偼峴偒偼捛偄晽偱丆婣傝偼岦偐偄晽偺帪偑懡偄偱偡丅偲偄偆偙偲偼撿晽偲偄偆偙偲偐側乕偲崱偛傠婥偯偄偰傑偡丅

壞偑嬤偯偄偰偄傞偐傜偐側乕丠偲晽棳側婥暘偵側偭偰傑偡丅偱傕偙偺帪婜丆寢峔姦偐偭偨傝偡傞傫偱僪儔僀僶乕偼幵撪偱搥傞偙偲傕偁傝傑偡丅

捛偄晽偺偲偒偼俁俉倠倣乛倛偖傜偄偱憱傝丆岦偐偄晽偺偲偒偼俁俀倠倣乛倛偱傕傛偄偲巚偄傑偡丅

偨偩偟丆嬻椡偺傛偄幵懱傎偳徚旓揹棳堦掕偱峴偒偲婣傝偺懍搙嵎偑彮側偄傛偆偱偡丅

|

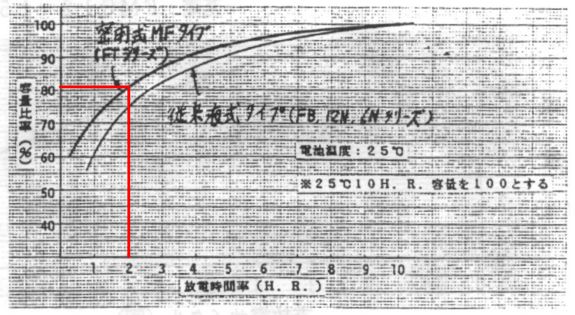

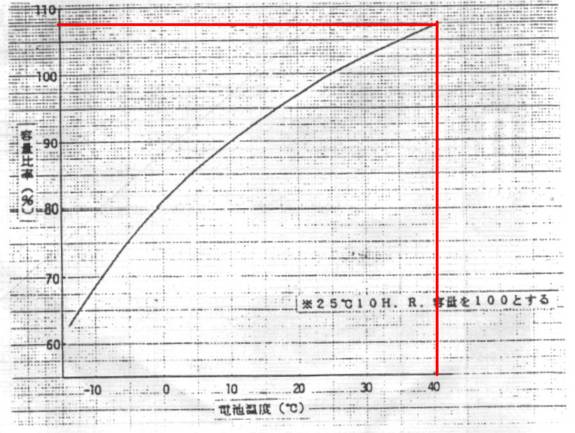

屆壨揹抮條傛傝偄偨偩偄偨僶僢僥儕乕偺摿惈僌儔僼傪偠偭偔傝傒傞偲丆曻揹帪娫偐傜巊梡偱偒傞梕検偑傢偐傝傑偡丅 儗乕僗偼俀帪娫側偺偱偦偺帪娫偄偭傁偄偱曻揹偟偨傎偆偑僌儔僼偐傜傒偰傕愨懳桳棙側偺偱丆侾侽帪娫棪俁俙倛偺栺俉侽亾偑巊梡偱偒傞偙偲偵側傝傑偡丅偩偭偰丆偨偲偊偽侾帪娫偱憱傝偒傞偲僶僢僥儕乕偺俈侽亾偟偐巊梡偱偒側偄偙偲偵側傝傑偡傕傫偹丅 俀帪娫偱偼丆 俁俙倛亊俉侽亾亖俀丏係俙倛丂偟偐巊梡偱偒側偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅偒傃偟偄両両 |

|

偨偩偟丆暿偺摿惈僌儔僼傛傝僶僢僥儕乕傪抔傔偰廩揹偡傞偲侾侾侽亾偖傜偄偺梕検偲側傞傒偨偄側偺偱抔傔側偑傜廩揹偡傞偺偼摉慠傒偨偄偱偡丅忋埵僠乕儉偼傎偲傫偳傗偭偰傞傒偨偄丅 偁偲丆憱峴拞偼僶僢僥儕乕偺擖傟暔偵儂僢僇僀儘傪擖傟偨傝丆抐擬嵽偱曐壏偡傞傒偨偄偱偡丅偙傟偼僶僢僥儕乕偼壔妛曄壔偱惉傝棫偭偰偄傞偺偱丆椻偊傞偲偨傇傫壔妛曄壔偺恑峴偑撦偭偰偟傑偆偨傔偲巚傢傟傑偡丅偆偪傕儂僢僇僀儘恀帡偟傛偆両両 偦傟偱侾侽帪娫棪偱偼丆 俁俙倛亊栺侾侾侽亾佮俁丏俁俙倛丂偵憹壛偱偒偦偆偱偡丅 偙傟偼丆傗傜側偄偲懝偱偡偹丅偱傕僶僢僥儕乕偪傖傫偼戝忎晇側偺偱偟傚偆偐丠備偱偩偙偵側偭偰偟傑偆両両 偙傟傪丆俀帪娫偱曻揹偡傞偲梕検偑栺俉侽亾偵掅壓偡傞偲偡傟偽丆 俁丏俁俙倛亊栺俉侽亾佮俀丏俇係俙倛丂偲側傞偲巚傢傟傑偡丅側傫偐侽丏俀俙倛偖傜偄偟偐憹偊側偄傒偨偄丅偱傕婱廳側偺偩丅 乮偨偩偟丆梕検侾侾侽亾偐傜偺俀帪娫曻揹僇乕僽偼晄柧偺偨傔梊憐偱偡丅乯 |

俁丏巊偊傞揹棳偼丠

慜婰偺僶僢僥儕乕侾屄暘偺梕検偱侾帪娫偁偨傝偵巊梡偱偒傞揹棳偼丆

栺俀丏俇係俙倛乛俀帪娫佮侾丏俁俀俙偲側傝傑偡丅

係丏偦偺偲偒偺儌乕僞偵嫋偝傟傞徚旓揹椡偼丠

揹埑傪係俉倁偲偟偨傜係屄捈楍側偺偱侾屄暘偺揹棳偦偺傑傑偟偐巊梡偱偒側偄偺偱揹椡偼丆

栺侾丏俁俀俙亊係俉倁佮俇俁丏係倂丂偲側傝傑偡丅

揹埑傪俀係倁偲偡傞偲俀屄捈楍偵偟偨傕偺傪俀慻暲楍偱俀屄暘偺揹棳偑巊梡偱偒傑偡偑丆

栺侾丏俁俀俙亊俀屄亊俀係倁佮俀丏俇係俙亊俀係倁佮俇俁丏係倂丂偲摨偠偱偡丅

乮偨偩偟丆偳偆偄偆傢偗偐俀係倁偺傎偆偑憱傞偲偒傕偁傞傜偟偄丠乯

揹埑傪侾俀倁偲偡傞偲係屄暲楍偱係屄暘偺揹棳偑巊梡偱偒傑偡偑丆

栺侾丏俁俀俙亊係屄亊侾俀倁佮俆丏俀俉俙亊侾俀倁佮俇俁丏係倂偲摨偠偱偡丅

偨偩偟丆儌乕僞偑擬偔側傝傗偡偔帴愇傪埆偔偟偦偆丠乮僐僀儖掞峈偑摨偠応崌偐側丠乯

俆丏偦偺偲偒偺儌乕僞偺弌椡偼丠

儌乕僞傗婡夿揑揱払偵偼懝幐偑偁傞偺偱丆

忋婰徚旓揹椡偺偆偪丆岠棪偑椙偄傕偺偱傕俉侽亾偖傜偄偟偐弌椡偱偒側偄偲巚傢傟傑偡丅

偟偐傕丆儌乕僞乕偺岠棪偺椙偄夞揮悢偵僊儎斾傪崌傢偣側偄偲丆偲傫偱傕側偔岠棪偑掅壓偟傑偡

偨偩偟丆嵟嬤偼僟僀儗僋僩僪儔僀僽偺儌乕僞傪巊梡偟偰偄傞僠乕儉偑懡偄偺偱俋侽亾偖傜偄偺岠棪偐傕丅

摉曽偺応崌丆栺俇俁丏係倂亊栺俉侽亾佮俆侽丏俈倂丂椙偔偰偙偺掱搙偺弌椡偩偲巚傢傟傑偡丅

偙偺丆栺俆侽倂偺弌椡偱暯嬒懍搙俁俆倠倣乛倛偑弌偣傟偽俀帪娫偱俈侽倠倣偄偗傞偲峫偊傜傟傑偡丅

俀亊係偑巊梡偡傞儌乕僞偼儂儞僟偺俢俢倂俀侽侾俆偺僊傾斾偑俢僞僀僾偺傕偺偱偡丅巊梡揹埑偼俀係倁偱偡丅

俿俤俙俵丂俢俢倂偝傫偐傜偺帒椏偵傛傞偲壓婰偺摿惈偱偡丅俿俤俙俵丂俢俢倂偝傫帒椏偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡両両

偙偺摿惈僌儔僼偼丆僗僺乕僪挷惍偡傞儃儕儏乕儉傪嵟戝偵偟偨偲偒偺摿惈偺傛偆偱偡偺偱偡丅

偙偺僌儔僼傛傝丆俆侽倂偺弌椡偑摼傜傟傞揹棳偲夞揮悢丆岠棪偑傢偐傞偱偼偁傝傑偣傫偐両両崱偛傠婥偯偄偰偄傞丅

僌儔僼傛傝丆俆侽倂偑昁梫側偲偒帺摦揑偵俢僞僀僾偺僊傾斾偺儌乕僞夞揮悢偼嵟戝夞揮悢偺栺俋侽亾偲側傞偺偱栺俀俇侾倰倫倣偱偡丅

偱偡偺偱丆儌乕僞夞揮悢偑俀俇侾倰倫倣乮俋侽亾夞揮悢乯偺偲偒丆

幵懍偑俁俆倠倣乛倛偖傜偄偵側傞傛偆偵僊傾斾傪挷惍偡傟偽椙偄偲峫偊傜傟傑偡丅

傑偨丆揹棳抣偼栺俀丏俆俙偲側傝傑偡偺偱丆愭傎偳寁嶼偟偨嫋偝傟傞揹棳抣埲壓偱偄偗偦偆偱偡丅傢偄傢偄両両

偝傜偵丆儌乕僞扨懱偱偺岠棪偼栺俉侽亾埲忋偑婜懸偱偒偦偆偱偡丅

偨偩偟丆僠僃乕儞側偳傪巊梡偟偰偝傜偵尭懍偟傑偡偺僾儔僗偟偰揱払懝幐偑敪惗偟傑偡丅偲傎傎丏丏丏

偱傕幵懱偑椙偔側偄偲丆栺俆侽倂偺弌椡偱俁俆倠倣乛倛偺僗僺乕僪偼弌側偄偺偱

幵懱偺嬻椡側偳傪傑偢婎杮揑偵峫偊側偄偲僟儊偩傢側乕丅偑偭偔傝丏丏丏

俇丏偦偺弌椡偱昁梫側懍搙傪弌偡偨傔偵偼丠

偦傟偵偼憱峴掞峈偵傛傞懝幐傪丆儌乕僞乕弌椡偺栺俆侽倂埲壓偵偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

偙傟偼愊嶼偡傞偲俀帪娫偱栺侾侽侽倂倛埲壓偑昁梫偱偡丅

乮侾乯偲傝偁偊偢嵟弶偵丆偙傠偑傝掞峈偵傛傞懝幐傪寁嶼偟偰傒傑偡丅乮幚嵺偺幵懱偱應掕偡傞偺偑儀僗僩偩偲巚偄傑偡偑丏丏丏乯

偙傠偑傝掞峈偼廳検偲娭學偟傑偡丅

塣揮庤偺懱廳偼儗僊儏儗乕僔儑儞偱寛傑偭偰偄傑偡偺偱丆

俈侽倠倗偲偟丆乮懱廳偺寉偄恖偼偍傕傝傪偺偣傞偙偲偵側偭偰偄傞丅乯

栤戣偼幵懱偺廳検偱偡丅

偲傝偁偊偢忋埵僠乕儉傪嶲峫偵丆

俀俆倠倗掱搙偲偟僶僢僥儕乕傪娷傔傞偲丆乮侾屄偁偨傝侾丏係係倠倗偩偦偆偱偡偑丆幚嵺偵偼傕偆彮偟寉偐偭偨傛偆側丏丏丏乯

崌寁栺侾侽侽倠倗丂偑昁梫偲巚傢傟傑偡丅

偦偺忦審偱暯抧乮僐乕僗偼傎偲傫偳暯傜乯偱偺偙傠偑傝掞峈傪丆俀亊係寁嶼婡偱媮傔偰傒傑偟偨丅

乮係乯傑偨丆愜傝曉偟抧揰偱晛捠偺僽儗乕僉偱擬偵曄偊偰偟傑偆偲丆偣偭偐偔偺僄僱儖僊乕偑儉僟偵側傝傑偡丅

偁傑傝尭懍偟偡偓傞偲丆偦偺屻偺壛懍偵僄僱儖僊乕偑梋寁偐偐傝傑偡丅乮偙傟傑偨塣揮庤偺僥僋僯僢僋傕娭學偟偦偆偱偡丅乯

偙偙偱丆戝梕検偺僉儍僷僔僞側偳偵弖帪偵僄僱儖僊乕傪拁偊偰夞惗惂摦偱偒傞偲偐偭偙偄偄側乕両両

俈丏偦傫側幵懱偼壜擻側偺偩傠偆偐丠

偡傋偰偺懝幐傪崌寁偡傞偲丆戝暆偵愒帤偺僄僱儖僊乕偲側傞梊掕偱偡両両

俈侽倠倣側傫偰柍棟偩傛側乕偳偆偟傛偆両両偛堄尒偛姶憐傪偍懸偪偟偰偍傝傑偡丅