12.06.17

1週間ほど前になりますが、我が師 外資社員様から「購買とISOについて書け」というお題を頂戴しました。三題話ではなく二題話でございます。購買とISO14001の組み合わせとなればグリーン調達とかグリーン認定しかありません。ということで本日はケーススタディ グリーン認定でございます。 おっと、ひょっとして、外資社員様は「購買とISO9001の組み合わせ」を要求したという可能性もありますが、私はISO9001には興味がないのでその可能性は無視しましょう。 |

話に入る前に、環境配慮の購買活動についてはいろいろな言葉がいろいろな使い方がされていますので、ここで言葉の意味について確認しておきます。

「グリーン調達」とは一般的には、生産材(部品・材料)の購入に当たって、生産材の性能、性質、材質などが環境配慮されているかを評価して、適正と確認したものを購入する意味に使われることが多い。

他方、「グリーン購入」とは生産材ではなく、事務用品やオフィス什器などの消費財あるいは副資材などが環境配慮された物品であるかを評価して、良いものを購入する意味に使われることが多い。

しかしながらこの二つの言葉を正反対の意味で使う人もいるし、このふたつを区別しないで使う人もいる。またグリーン調達を企業が購買する場合に用いて、グリーン購入を一般消費者が購買する場合に用いるケースもある。別にこれらの用語が法律で定義されているわけではないので、論文やパンフレットなどを読むときは、その都度それらの意味を確認することが必要になる。

「グリーン認定」とは、購入する物品やサービスそのものではなく、製品やサービスを提供する法人や事業所が環境配慮しているかを調査して評価を行い、適正と判断したところからのみ調達することに使われることが多い。まれにではあるが調達先ではなく、調達品そのものを評価して環境性能が適正であると認めた部品・材料を調達品リストに登録することをグリーン認定と称するケースもある。この場合の意味合いはUL認定品のようなニュアンスになり、前述のグリーン調達と何が違うかとなると・・定かではない。

要するに、確固たる定義はなく、人により場合により、グリーン何とかの意味は多様であるので、その都度意味を確認して読むことが必要であるとしか言えない。ということはここまで900文字も書いたものの、結局はグリーンナンチャラという単語を見かけたら、その都度よく意味を確認しろということになる。役に立たずにすみません。

山田の社内携帯電話が鳴った。資材調達部の鳥飼課長からで、グリーン認定について打ち合わせたいという。時計を見ると今1時だ。今日は午後1時から3時は空いている。その旨答えると先方は今すぐ環境保護部に来るという。山田はオーケーした。

山田は廣井部長の隣の席に座っている藤本に声をかけた。 「藤本さん、今お忙しいですか?」 今、藤本部長は廣井の隣に座っている。

| |||

「いや、工場のISO審査報告書を読んでいるだけです。何かご用でしょうか?」

| |||

「資材調達部の方が、これからグリーン認定のことで打ち合わせに来るというのです。もしお時間があれば同席されませんか。なにかの参考になるかもしれません」

| |||

「おお、それはぜひともお願いします。今日は朝から工場のISO審査報告書を読んでいるのですが、どれもこれも固有名詞を入れ替えただけのようで、ほとんど同じ文章なので読むのに飽きてきたところです」

| |||

「藤本さん、ご存じではないかもしれませんが、ISOの所見報告書は一字一句を審査員がキー入力するのではありません」

| |||

「はあ? まさか企業の担当者にワープロを打たせるとか・・・」

| |||

「まさか、それはありませんよ。マクロってごぞんじでしょう。エクセルやワードで、ある動作をプログラムしておいて、特定のキーを打つとそれを実行させるテクニックです。審査報告書の文章はパターンが決まっているので、主語を入れてマクロで述部を記載させるようにしている認証機関が多いのです」

| |||

「えー、それはすごい合理化ですね! でもそんな方法でまっとうな日本語の文章ができるものなのかなあ?」

| |||

「気が付きませんでしたか? 文章のつながりがおかしいとか、『てにをは』がおかしい文章などざらにありますよ」

| |||

「はあ、そんなものが社外に提出する文書として通用するのでしょうか? 確かに我々も報告書などは過去のものをコピーして使うことはあったけど・・まさか日本語としておかしな文章のままということはなかったよ」 そんな話をしているうちに、入口のドアが開いて一人の中年男性が現れた。山田は以前にも鳥飼に会ったことがある。 | |||

山田は入口に歩いて行って声をかけた。 「鳥飼さん。こちらにどうぞ」 山田は打ち合わせコーナーに案内した。  藤本はその様子を見て、給茶機からコーヒーを3杯お盆に載せて、打ち合わせコーナーにやってきた。藤本は元事業所長クラスであったのに、そのようなことを気にかけないものすごく腰の軽い人だ。

藤本はその様子を見て、給茶機からコーヒーを3杯お盆に載せて、打ち合わせコーナーにやってきた。藤本は元事業所長クラスであったのに、そのようなことを気にかけないものすごく腰の軽い人だ。藤本は二人にコーヒーを出して山田の隣に座った。 | |||

「こちらは藤本部長です。今は無任所大臣的立場で環境保護部の面倒を見ていらっしゃる方です」

| |||

「いえいえ、環境業務の見習い中です。グリーン認定のお話とお聞きしましたので傍聴させていただいてよろしいでしょうか?」

| |||

「どうぞ、どうぞ、現在、当社のグリーン認定の方法や基準を見直し中でして、今日は担当者レベルで意見交換したいと思って伺いました」 山田は数年前、やはりグリーン認定の打ち合わせをして、それに基づいて資材調達部がグリーン認定を推進してきたことを思い出した。 | |||

「こちらに来られたということは、テーマはずばりEMSの扱いでしょう?」

| |||

「おっしゃるとおり、さすが山田さんは感がいい。今のグリーン認定基準は4年前に定めたのですが、そのときは認定の条件に次のようにしていました。

| |||

「覚えております。この基準を見直そうということですね」

| |||

「まあ、基準といいますか扱いをどうしようかと・・。ここ数年間で調達において環境の中身が大きく変わってきています。以前は環境とは最先端のかっこいいものでかざりにすぎなかったのですが、現在はRoHSやREACHも世界的に同じような規制が広まっています。それで環境といっても調達先で対応してほしいことのプライオリティはEMSよりも、含有化学物質調査はもちろんですが、製造ラインの識別管理や関係書類の保管と速やかに提出できることなど即物的で製品保証の観点に変わってきています。 おっと、そんなこと環境の専門家に言っては釈迦に説法でしたね・・ それで、今日の話は手っ取り早くいえばEMSの扱いです。4年前に比べてISO認証は認証件数が大幅減少、エコステージは足踏み、エコアクション21は微増、認証を受ける側も、それを評価する社会も、EMS認証というものについての評価が下がっていると思えます。そんなわけで、どうもこの基準に入れるのは不適切のように思えるのですよ」 | |||

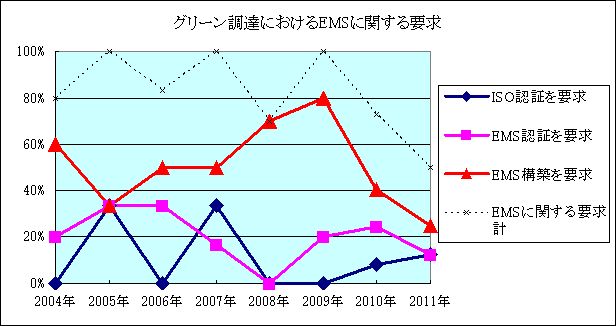

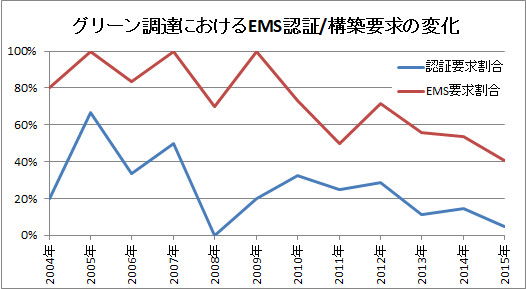

「おっしゃることはよく分ります。私も仕事が仕事ですから、他社がグリーン調達などでEMS認証をどのように扱っているかを気にしています。鳥飼さんもご存知かもしれませんが、インターネットにグリーン調達におけるEMSに関する要求の変化を調べたものがありました」  2017/07.17追加 この文章を書いたのは2012年6月、あれから5年経った。その後私の考えは正しかったのか間違えだったのか時間は判定したのだろうか?  時間(年月)がたつごとにISO14001やエコアクション21などの認証要求は減ってきている。このまま推移すれば2020年頃にはゼロになるかもしれない。 | |||

「おお、これは面白いグラフですね」

| |||

「ほう、EMS構築の要求は2008年頃まで増加してきたが、その後減少している。これは欧州REACHと関係がありそうですね。EMSに対する要求全体は2004年から単調減少とみなされるでしょう。2008年以前は、形式的なEMS認証があればベターと考えていたのでしょうけど、世の流れはEMS認証の価値は下がる一方ということか」

| |||

「もちろん当社のグリーン調達なりグリーン認定なりは私たちが考えて決めることで、他社がどう考えようと関係はありません」

| |||

「山田さん、そりゃそうだろうけど、世の中の流れがEMS離れしているなら、当社がISO認証あるいはエコアクション21を要求しても無理ちゅうもんですよ、多勢に無勢」

| |||

「なるほど、ISOでも数の力は真理か。認証件数が増えれば加速度的に増加するし、少数になれば加速度的にじり貧になってしまうんだなあ。しかし件数が増えてすべての企業が認証したら、認証の意味がなくなってしまう。これもまたおかしなというか不思議なことだ」

| |||

「藤本部長のお話から、今まで不思議だと思っていたことを思い出したんですけどね、 どの会社だって、ISO14001あるいはISO9001を認証するということは大変な手間とお金がかかるわけですよね。そうするとそのメリットがなくちゃならない。例えばグリーン調達で優遇されるとか、グリーン認定の必要条件だとか。でも全部の会社が認証したとする、仮に日本の全部の法人が認証したら、認証した意味がなくなってしまうことになる。ということはいったい認証の効果ってなんだろうかって不思議に思っていたのです」 | |||

「まあ、すべての法人が認証するということはないだろうけど・・」

| |||

「日本の全部の法人は言葉のあやとして。日本の全法人でなくても、当社の取引先全部と考えても同じです。オルバースのパラドックスの逆ですよ」

| |||

「実際には取引先すべてが認証しているわけではありません。当社が定常的に取引している会社は約2,000社ありますが、ISOばかりでなくエコステージその他を含めて認証をしているのは約半数です。そして認証していない残り半数の会社は、コスト、技術、納期などでメリットがあるから取引しているわけです。だから最後の条項で救済しているわけです」

| |||

「すべての会社が認証すれば、資材調達部として評価する手間が省けてよいということになるのかな?」

| |||

「いや藤本部長、本音を言いますとね、我々がいろいろな事情で切りたくなることは多々あるのですよ。ただそのときほんとのことを言っちゃまずいことが多く、エクスキューズとしてISO認証していないという理由で取引を止めることがあるのは事実ですね。つまりEMS認証していない会社をどう評価するかは我々が恣意的な判断ができるわけです。もし全ての会社がEMS認証を受けていたらそれができなくなります」

| |||

「やれやれ、するとISOはいい面の皮というところだ」

| |||

「鳥飼さん、そうしたら元々ISO認証なんて、どうでもいいことだったんじゃないですか?」

| |||

「まあ、極論すればそうだけどさ、世の中の流行もあるだろうし、日経環境影響度調査なんてのにも気を使わなくちゃならないし」

| |||

「ともかく、そうしますとグリーン認定条件にISOや他のEMS認証を盛り込むか否かということは、資材の調達先管理の問題ということですね」

| |||

「うーん、先ほどいった他社のグリーン調達要求においてEMS要求が減っているということから、当社もEMS要求を止めてしまうと品質や環境上の観点では全然関係なくて、資材調達先の選定で我々の本音で断らなくてはならないということになるのか・・」

| |||

「鳥飼さん、なにか論理が矛盾していますよね」

| |||

「おっしゃる通りですね。どうも私自身の考えがまとまっていなかった。本日はこれで失礼します。いや、大変ためになった。おっと、そのグラフはいただいてよろしいですか」

●

鳥飼が帰ってからも、山田と藤本は打ち合わせコーナーでだべっていた。

● ● | |||

「グリーン認定においてEMS認証を要求する理由とは何でしょうか?」

| |||

「うーん、なんのためでしょうねえ? グリーン調達においてその製品が環境配慮しているとか、使用禁止物質は論外としても法律では許可されていても危険が指摘されているものを使ったり含有していないことを求めることは意味があることは理解できます。 しかし、購入品を製造しているあるいは販売している会社が、EMS認証をしていることがどのようなメリットがあるのかと思うとあまり意味がないような気がしますね」 | |||

「ISO9001認証には、一定品質のものを供給してくれるだろうという期待があるわけですよね。ISO14001認証も、一定品質の提供の期待なのでしょうか?」

| |||

「ISO9001は1987年バージョンから大幅に変質してきましたが、現行でも品質保証の規格であるとは言えるでしょう。しかしISO14001は製品品質とのリンクはまずないと思います。だから一定品質の提供への期待は持てません。規格の意図から言えば、その企業が環境法違反をしないとか、環境事故を起こさないであろうという期待は持てるでしょうけど」

| |||

廣井が給茶機のところにきてコーヒーを注いでから打ち合わせコーナーに顔を出した。 「何を哲学的なことを論じているんだ?」 | |||

「いやいや、油を売っていたわけではないのだが・・・」

| |||

「藤本部長、ここじゃみんな油売りですから、気にすることはありません。私は結果だけ出してくれれば楽しく気楽に仕事してくれて文句を言いません。 ところで、なぜグリーン認定でEMS認証を求めるのかということは、緊急事態対応への期待なんじゃないだろうか?」 | |||

「事業継続マネジメントのことですか?」

| |||

「うーん、それと同じか違うかよく分らない。 グリーン認定とは何かと考えると不思議なものだと思う。グリーン調達なら買う品物に対する要求だ。それに対してグリーン認定とは供給者に対する要求だ。ISO9001が製品品質ではなく、品質システムを要求しているのに類似している。じゃあ、グリーン認定で要求しているシステムはとは一体何かと考えると、品質への安心感ではなく、継続供給への安心感ではないのだろうか?」 | |||

「そうすると供給者に対してのBCMS要求ということになりますが・・・」

| |||

「さっきも言ったが同じかどうか、俺はわからない。だから俺が言うのは見当違いというか、稚拙なのかもしれないが、こんな風に考えているのだよ」 廣井はホワイトボードに絵を描いた。 | |||

「縦軸は生産力としたが、それは製造業の場合であって、他の業種、例えば市役所なら行政サービスをとればいいし、学校なら通常とおり授業する割合としても良い。 横軸は異常事態の度合いとして、何も起きていない平常時から破滅的な状況までを目盛る。 そして生産力あるいはそのイクイバレントの指標がどのように低下するかを模式的に示した。いかなる事態が起きようと生産力を高く維持することが理想だが、東日本大震災のような場合はもちろんゼロに近くなるだろう。しかしそれまでいかに持ちこたえるかということが要点だ。 もし何も対策がないときをグレーの線で示せば、なるべくこれより右上方向にカーブを移動することを考えなければならない。いまだ海の物ともではあるがBCMSの効果を仮に紫で示せば、ISO14001は青線くらいになるのかなと思う。ま、俺の想像だ。 ・・おっと、BCMSの効果があるかどうかも定かでないよ。日本ではじめてBCMS認証したと宣伝していた企業があった。その会社の工場の一つが地震の被災地域にあったが、あれだけの災害であればBCMSがあろうがなかろうがダメかもしれない。しかしその会社の他の地域に所在している工場は地震にはあわなかったにも関わらず、部品入手や交通の混乱などで稼働再開までだいぶかかったようだ。BCMS認証企業が、認証していない企業よりも対応力が高いということはいまだ立証されていない」 | |||

「まあ、それを言っちゃISO9001認証企業の品質保証の能力も、ISO14001認証企業の遵法や事故防止効果についても立証されていませんが・・」

| |||

「廣井さん、図ではグリーン認定がISO14001にすり替わっていますが・・」

| |||

「いや、すり替えたわけではありません。グリーン認定基準の多くは、EMSつまりISO14001あるいはその亜流の認証、海外の法規制対応、国内の化学物質自主規制対応、CSR推進などから成っている。ISO14001をまじめにすればすべてこれらはISO14001に含まれるはずだ」

| |||

「RoHS規制が始まったとき、エコステージや一部の認証機関が化学物質管理システムなんていうものを作って認証を始めましたが、あれもおかしな思想ですね。だってRoHSもWEEEもELVも法規制であるし、自社が直接輸出していなくても顧客要求事項になりますから、ISO14001の4.3.2から4.4.6でおのずと管理されるわけです」

| |||

「なるほど、現状のグリーン認定要求事項は正しくISO14001を行えば満たされるわけですな、 ところで絵にISO9001がありませんが?」 | |||

「ISO9001はISO14001と守備範囲が異なるだけでなく、その対象とする範囲が狭い。そもそもISO9001とはダイナミックじゃなくてスタティックな規格です。それは安定した環境で安定した物を作ることに主眼があり、変動する環境で安定したものを作ることを定めていない。だからここには描かなかった。まあISO9001は、なにもないよりは少しは効果があるのか、全然変わらないのか、そんなところだろう」

| |||

「廣井さん、これからは廣井部長ではなく廣井教授とでも呼ばないとなりませんね」

| |||

「冗談言うんじゃねえ」

| |||

「で、廣井教授、質問ですが、そもそも藤本さんと私が議論していたのは、『グリーン認定においてEMS認証を要求するのはなぜか?』ということでした。 この図からその回答は、『環境配慮している法人や事業所から調達する』ためではなく、『外乱に影響されずに提供できる法人や事業所から調達する』ためというわけでしょうか?」 | |||

「ほんとを言えば、その回答はないんじゃないかな? さきほど、グリーン認定でEMS認証を求めるのかということは、緊急事態対応への期待と言ったが、あれは間違いかもしれない。いや、逃げるわけではない。 さっき、鳥飼課長が話しているのを聞いていたんだけど、彼ら自身がグリーン認定を何のためにしているのかという根本的なことを明確にしていないように思える。当社のグリーン認定が、流行に後れるなでも、日経環境経営度の点数を上げるでも悪いとは言わない。取引を断る口実にするのもありかもしれない。しかし、目的をはっきりとさせていないことが問題だ。 そういう意味で、少なくても当社のグリーン認定においてEMSを要求するのはなぜかというのはわからないというか、そもそも決めていないのではないのかな?」 | |||

「なるほど・・・さすが廣井部長はお考えが深い。そういうことを踏まえると、本当に供給の安定を求めるなら、グリーン認定基準ではなく、BCMS要求とするべきなのでしょうか?」

| |||

「どんなことについても、附則とか付属書なんてつけることは元々の定めや文書が不完全だということだと思います。だからグリーン認定基準書なんてものをなくして、取引基本契約書にすべてを盛り込むべきでしょうね。公明正大、裏も表も無し。取引を断るときは本音で断る。癒着も裏取引も無し、私はそう思います」

| |||

「廣井さん、もうひとつ質問です。それではISO14001とBCMS規格はダブってしまうことになります。」

| |||

「そもそも、ISO9001もISO14001も労働安全もセキュリティも分けるとか、別物という発想がおかしいよ。会社の仕組みはただ一つ、渾然一体のものであって分けるということがそもそも間違いだ。とはいえ、ISO認証業界、いや規格制定業界にとって、いくつもの規格があればビジネス上好ましいということではないのかい?」

| |||

「廣井さん、更なる質問です。 どうもすっきりしないのですが、廣井説では消費者が例えば当社のISO14001認証に期待するものと、当社が供給先のISO14001認証に期待するものが異なります。例えば、消費者が当社のISO9001認証に期待するものと、当社が供給先のISO9001認証に期待するものは同じであるのに対してどうも整合しないように思います。 それは理論的に破綻しているのではないですか?」 | |||

「山田君、ISO9001認証について考えても、消費者がメーカーに期待するものと、メーカーが部品メーカー・・規格に合わせてそれを供給者と呼ぶとしよう・・に期待するものが同じであると言えるだろうか? メーカーが供給者に期待することは品質保証だ。しかし消費者がメーカーに期待することは品質保証ではなく、品質そのものじゃないのだろうか?」 | |||

「すみません廣井さん、品質保証とは品質を保証することとは違うのですか?」

| |||

「藤本さん、専門語としての品質保証とは、assuranceで、『品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部(ISO9000:2005 3.2.11)』」でして、平たく言えば『品質が大丈夫ですと説明すること』です。 この定義から品質保証とは継続的取引においてのみ意味を持つと思われます。消費者が買うのは消費財ですし、継続的取引ではなく都度の取引が勝負です。ですから、長期的に品質水準を保証する品質保証ではなく、購入品現物の品質を保証してほしい、つまりwaranty『補償』を欲すると思うのです」 | |||

「とすると、ISO9001でも、消費者がメーカーに期待するものと、メーカーが供給者に期待するものは異なっているということですか?」

| |||

「うーん、実を言って俺も確固たる考えがあって語っているわけじゃない。今も考えながら話しているのだけど・・ 模式的に書けばこんな風かなあ〜?」 廣井はホワイトボードをスクロールして、空白画面を出してマトリックスを書いた。 |

| 規格 | 消費者 → メーカー | メーカー → 供給者 |

| ISO9001 | 高い品質を期待 →コストパフォーマンス (性能向上を期待) 一回限りの取引において良い品質の製品を提供すること →不良を買いたくない |

品質向上の期待 →バラツキMIN (性能向上ではない) 継続的取引において、常に一定の品質の製品を供給すること →安定生産 |

| ISO14001 | 事故を起こさないこと→安全な暮らし 遵法を確実にすること→安心な暮らし 環境性能の良い製品サービスの提供 →環境配慮した暮らしの実現 緊急事態への対応→最低の安全確保 |

事故を起こさないこと→安定供給 遵法を確実にすること→安定供給 緊急事態への対応→安定供給 |

| 共通事項 | システムよりも現物 アウトプットマターズが必須 (不良は許容しない) |

一定レベルを維持できるシステムを要求 不良の存在は許容

不良の存在は許容

|

「ここに書いた内容が適切かとか漏れがあるかはともかくとして、言いたいことは、ISO9001もISO14001も、消費者がメーカーに期待することと、メーカーが供給者に期待することは同じではないということを言いたいだけだ。表面的に事故を起こさないでほしいということが同じであったとしても、消費者は事故が起きたときに被害が及ばないことを望んでいると考えられ、他方、購入者としての企業は生産材の安定供給が第一だろうと思う。 このように利害関係者といっても、それぞれの利害は異なるのだからひとくくりできないよ」 | |

「なるほど、ISO認証に期待することは、利害関係者の立場によって意味するところが異なるのですね」

| |

「そう思う、いずれにしても当社のグリーン認定そのものが何を目的にしているのか、まずそれを明確にすることが必要だね。そしてグリーン認定の要求事項としてEMSが必要なのか、更にはEMS認証が必要なのかを考えないと、流行に乗り遅れるなという意味合いしかない。さっきの鳥飼課長の気持ちは今となっては流行に乗り遅れないためにEMS認証を止めようというふうに受け取れたよ」

| |

「当社がグリーン認定を要求されたときはどう考えるのですか?」

| |

「藤本部長、それは仮定の話ではなく、もう何年も前から進行中ですが・・・ そりゃ顧客要求ですから、考えるまでもなく対応しなければなりません。具体的には、客先が要求することは、既に当社が満たしていると説明します。間違っても客先が要求したからと新たに何かをすることではありません」 |

本日の謎

冒頭でISO9001は無視と書きましたが、最後は不思議にもISO9001につながりました。

私はそれを計算して書いたのでしょうか? それとも単なる偶然でしょうか?

早速、出題者外資社員様から添削が・・(2012.06.17)

ケーススタディ グリーン認定によせて さっそく、ケーススタディをお書きいただき有難う御座います。 確かに、製造業なら供給側にも同じものを要求しなければいけないことは理解出来るのです。ところが、製造業であろうが、ソフトウエア開発や派遣会社、業務委託、役務提供などをする会社もあるんのです。 こうした製造をしない会社に対するEMSは、意味があるのだろうかというのが、私のそもそもの疑問なのです。紙ゴミ電気に、使用したパソコン、電気製品の正しい廃棄をするのは可能なのです。でも、そうした事の実施が、自社のグリーン調達に重要なのだろうかと、委託する側が本当に考えているのだろうかというのが疑問でした。 それに対して、一つお答えを頂いたのは、EMSの有無は恣意的な選択を可能とするとの事で、これは良く判りました。 一方で、昨年の電力削減の経験を考えれば、BCMSは重要なのは理解できるのです。社員が、計画停電等で影響を受けないか、サーバーなどは非生産系の会社では、業務に大きな影響を与えますので、それが問題なく稼動できるかは重要なのです。業務という意味では、BCMS>EMSというのが、実際には重要なのだと思います。 但し、実際には、EMSに関する調査を要求する会社でBCMSを気にしない会社も多いのです。 こういう会社が、何を重要と思っているのかは興味深いです。 |

外資社員様 いつも思いがけないテーマあるいは見解をご披露いただきありがとうございます。 実を言いまして、かっては私もグリーン認定条件策定などに関わっていたのですが、非製造業に対してなぜEMSを要求するのか、まじめに考えたことはありませんでした。かっての仲間が、何を考えていたのかといえば、はっきり言って流行を追っていただけという気がします。 ネットに掲載されている各社のグリーン認定条件などを見ますと、製造業に対しては製品材料の識別管理など即物的なこととEMSを要求しているのが多いです。現在は含有化学物質管理が厳しく言われており、UL認定と同じく、製品材料の識別管理やトレーサビリティ管理は極めて重要です。そしてそれを継続的に維持していくためにはEMSが必要であるということも頭の中でわかります。 そして非製造業に対しては、製品材料に関するもののみを省略して、EMS構築あるいは認証を要求しているケースが多いでした。しかし、ガードマン会社、人材派遣会社に対してEMS構築を要求して、要求元になにがメリットがあるのかと考えますと、調達している役務そのものとは関係ないのは確かです。するとその非製造業が環境法違反などで摘発されてサービス供給に問題が生じないことが唯一の目的なのかと思うのです。 |

外資社員様からお便りを頂きました(2012.06.18)

おばQさま その非製造業が環境法違反などで摘発されてサービス供給に問題が生じないことが唯一の目的なのかと思うのです。 とは言え、非製造業ですから、調査もないでしょうし、法規違反の可能性も殆どないのですよね。(笑) 可能性があるのは、事務機器の廃棄を、認可業者以外に頼む事くらいですよね。 ならば、そのような事を、EMS調査票で「非製造業の場合には、事務機器やパソコンの廃棄についてご回答下さい」と言えば、これは、自分は関係無いと思っている非製造業にはとても良い指導にもなります。(ISO14000認証が必要かは別として) |

外資社員様、毎度ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。取引をしている非製造業者において事故が起きないことを望むなら、EMS認証を要求するのではなく、関係する法律をしっかり守れと言った方が早いし確実です。 私には非製造業に対してEMS認証を要求する意味がわかりません。 ただ、どうなんでしょうか? よりどりみどりという状況にあれば、本来の要求仕様に関係ないことでも少しでも良い方を選択するということはありませんか? 新卒を採用するとき、学校、成績、面接した印象などが同じであれば、美人であるとか、お家が裕福とか、お父上が一流企業の管理職であれば、そうでない人より優先するということはあると思います。 ガードマン会社、清掃会社、そのEMS認証と関係ないような業種でも、会社概要が同等レベルであれば、ISO14001認証している方を選ぶということはありませんか? 言い換えると、選択する役目の人が迷うようなとき、エイヤと決める参考にはなるのではないでしょうか? |

ケーススタディの目次にもどる