|

注1:各年度の大会は年度末の2月から3月頃に開催されているが、2010年度のJAB/ISO9001公開討論会は東日本大震災の影響で次年度の2011年5月に開催された。

注2:2012年度(2013年開催)から、QMSとEMSを合わせて開催。

|

テーマをご覧になれば、私が語ったことをよくご理解いただけるだろう。遠い昔はともかくとして、2006年にISOを楽しむとかこれからの10年なんていうのどかなテーマで団らんしていた。

ところが2007年になると突然ISO認証の信頼性がないとJABが言い出した。まさに手のひらを返したようだ。そしてシンポジウムでは、審査の価値を向上させようとか認証の社会的責任なんて討論された。虚偽の説明、節穴審査なんて新語も作られたのを覚えていらっしゃるだろうか。

2011年に東日本大震災が起きて、ISO認証をいかに復興に役立てるかと議論したと思ったら、2012年度からはまた大震災を忘れたように、JTCGによるISO規格の共通化を議論している。

オイオイ、過去のメインテーマであるISOの楽しみ方、ISO認証の信頼性、大震災対応はどうなったのか? 議題の不連続性もさることながら、過去の議論をまとめることもしていないのだ。先ほど申し上げたように、討論会・シンポジウムの議論を真面目に聴講することはないように思うのは私だけだろうか? いや斜めに見れば、ここでの発言や討論は真面目に聞くことはないのだろう。あなた、そうは思いませんか?

とはいえ、今年の議題は聞いただけでズッコケてしまう。だってあなた、「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」ですよ!

三橋貴明なら のけぞってしまった と言うところである。

一度でも組織で働いた人ならば、この文章を読んで変だなと思うだろう。会社に限らず、学校であろうと趣味のクラブであろうと、組織と名がつけばその組織の運用ルールがあり約束事がある。

卓球クラブにしても、誰が鍵を借り、卓球台を用意するとか、会計の取り扱いを決めた約束事があるだろう。もちろん文書化されずに暗黙知という場合もある。しかし、運用ルールが複数あるわけがない。

マンションの老人クラブにおいて、会計の記録の保管期間と会議の議事録の保管期間が異なることはあるかもしれない。しかし老人クラブ会則が複数あるということはちょっと考えられない。組織も生き物であるから、細胞や器官の関係は同一のプロトコルで動かなければ、細胞や器官の相互作用は円滑に行かず、不具合は死を招くことは間違いない。

つまり一つの組織にはひとつのマネジメントシステムしか存在しないし、存在できない。

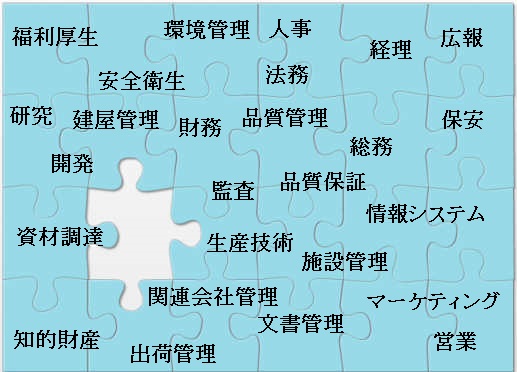

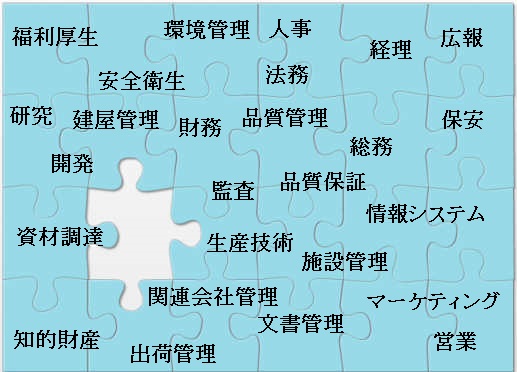

いや、ISO9000:2006にあるように「品質マネジメントシステムとは、品質に関して組織を指揮し、管理するためのマネジメントシステム」であり、ISO14001:2004の定義では「環境マネジメントシステムとは、組織のマネジメントシステムの一部で、環境方針を策定し、実施し、環境側面を管理するために用いられるもの」と決まっているではないか。つまりその関係は下図のようになる。

ジグソーパズル全体が会社の包括的システムである

複雑なシステムは複数の下位のシステムから構成され、多くの場合それは階層化される。たとえば空港というシステムを考えると、航空管制、航空機整備、交通機関、出入国管理、販売、宿泊、その他いろいろなカテゴリーのサブシステムを考えることができる。そのときそれらサブシステムは矛盾なく重複なく隙間なく構築されていなければ、空港は円滑に運用されるはずがない。

さあそのとき「複数のサブシステムを効果的に使う」という発想が起きるものだろうか? もしそういうことが頭に浮かぶようなら、そのお方は前に言ったように組織に属したことがないに違いない。そんな包括システムは不適切であり、円滑に動くはずがない。

じゃあ、「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」というテーマで議論するということは、マネジメントシステム規格の整合性がとられていないのか、あるいは規格の理解がイマイチ、あるいは全然ダメなのか、その用途が本来の意図と違うのではないかと私が思うのは当然だ。

そもそもはISO9001:2008やISO14001:2004に代表されるISOマネジメントシステム規格の中に、文書管理とか内部監査など共通のものがあり、それらの要求事項が若干異なるから合わせようというのがJTCGの意図であり、2015年改定ではなかったのか?

マネジメントシステム規格の整合性を図るという目的は、企業のためではなく、審査するため、認証機関のためであると私は考えている。だって現実世界に存在するいかなる組織も、ISO規格のために存在するわけではなく、ISO規格の要求事項に拘泥されることはない。ISO認証を受けるために、その組織のマネジメントシステムが規格要求を満たすことを説明しているにすぎないからだ。

であれば「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」という発想が起きることはない。「複数のマネジメントシステム規格の認証を受けていますが、当社のシステムは一体でシームレスです」の一言で済んでしまうだろう。違いますか?

いや、キャッチフレーズだけで論じてはいけない。はたしてみなさんは「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」をどのように理解し、何を語っているのかを見てみよう。

1987年版からISOに関わっている重鎮であらせられる久米理事長は語る。

「本日は、いろいろなマネジメントシステム規格の活用方法をご紹介いただきますが、これらを個別に取り組むのではなく、相乗効果を狙って総合的に展開することで、その企業のマネジメントシステムの領域は、極めて高いものになると考えています」(アイソス誌 p.14(以下同じ))

つまり久米理事長はマネジメントシステム規格への対応というものがバラバラに行われるであろうと考え、それによって企業の効率が悪化するであろうという前提である。そしてそうならないように総合的に展開すると、良い効果があると考えていると表明しているわけだ。

では次に行ってみよう。

久保専務理事の活動報告を読むと、それとは別に

オエッと思うところがある。

「MS認証の信頼性に疑問視されかねない不祥事が相変わらず続いています」(p.16)

質問です。不祥事が相変わらず続いているという証拠の提示をお願いします。証拠なく語ることはISOの世界では許されません。

そして不祥事が相変わらず続いているというなら、JABが音頭を取って行っている「MS信頼性ガイドラインに対するアクションプラン」及びその「part2」が有効ではないということになる。

「日本の中における認証の信頼性の維持・向上に努めていきたい」(p.17)とあるが、久保さん、あんんた、信頼性が問題にされてからもう7年も経っているんだよ。不祥事が多いと言いながらその数値データも示さず、アクションプランで頑張っていますと言いながらその改善効果も示さず、「考えています」と言われても両手を広げて天を仰ぐしかない。

次は山田教授である。

まず山田教授は「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」ということを「複数のマネジメントシステム規格認証を効果的に使う」と理解していることが明白だ。いや、「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」ということを「複数のマネジメントシステム規格認証を効果的に使う」という意味で使っているのだ。

企業の側から考えてみよう。企業の包括的マネジメントシステムは、複数のサブシステムから構成されている。しかし企業の「環境マネジメントシステム」はISOの環境マネジメントシステム規格であるISO14001:XXXXと同じではない。企業の「環境マネジメントシステム」がISOの環境マネジメントシステム規格であるISO14001:XXXXの要求事項を満たしているということなのだ。

つまり

企業の「環境マネジメントシステム」 ⊃ ISOのマネジメントシステム規格の要求事項

イコールじゃなくて、左辺は右辺を含むものなのである。

いやそもそもISOMS規格は仕様書であり、設計図ではない。だからISO14001をいくら読んでも環境マネジメントシステムを作ることはできない。環境マネジメントは企業の特性、周囲の環境、経営者の意思によって作られるのである。

つまるところISO14001認証審査とは、そうして出来上がった「企業の環境マネジメントシステム」がISO14001規格の要求事項を満たしているかを確認することなのである。

統合マネジメントシステム規格があろうがなかろうが、企業には意識しようとしまいと統合マネジメントシステムしかなく、ISO認証とはその統合マネジメントシステムの中のISOMS規格の守備範囲について規格適合か否かを見ることにすぎない、ということを認識しなければ議論にならないだろう。

と考えると

「複数側面の仕組みに踏み込んでみる力量のある審査員が必要になってくるはずです」(p.19)なんてことはない。個々の規格に適合か否かを判断できる審査員であれば必要十分であることは明白だ。まあ、現実には単一規格についても審査する力量のある審査員が少ないのではあるが、

「複数側面に向き合うのはなかなか難しいことでもあります」(p.19)なんて懸念することはないのです。あるいはこの文章は、認証機関に対して統合審査を行うには複数のMS規格審査員の力量が必要だよというだけの意味なのだろう。なぜなら統合マネジメントシステム規格はないのだから、統合マネジメントシステム規格審査員の力量は定義できず、複数のMS規格適合を同時に行うには複数のMS規格審査員の力量が必要だということにすぎないのだ。

そしてこの論議はまったく企業には関係ない話だ。だって元々企業はISOMS規格適合の包括的マネジメントシステムを作ったわけではない。己の事業推進に最適なマネジメントシステムを追求していくだけのことだ。

となるとこの山田教授は企業勤めしたことがないのか、いや、大学という組織にいるわけだからマネジメントシステムは十二分に理解しているだろう。つまりこの段の最初に書いた「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」ということを「複数のマネジメントシステム規格認証を効果的に使う」と理解しているということにすぎないのだろう。

テクノファの須田部長である。

彼も訳の分からないことを言う。

「複数のマネジメントシステム規格を採用するとは、ISO9001とISO14001のような2つ以上のマネジメントシステム規格を採用し、組織のシステムとして運用することを一般的に言うのではと思います」(p.26)

「採用」という語義が微妙だ。組織の包括的マネジメントシステムは、その属性としておのずから品質システムも環境システムも具備しているはずだ。もちろんそのサブシステムは機能的に十分でない場合もあるだろう。しかし組織の包括的マネジメントシステムにおいて、品質について欠落しているとか、環境については考慮していないということはありそうがない。だから元々なかったのでISO14001を採用して組み込みますということはちょっと考えられない。まあ仮に「採用」を「adapt」の翻訳だと解するなら日本語の「新人を取る」という以外に、「修正する」という意味もあるから、「採用する」という日本語を使うのもありかもしれない。正直言って訳が分からないが、

と言った後でまた疑問がでてくる。「ISO14001を採用する」という意味であるが、そもそもISO14001は要求事項の羅列の仕様書であるから、これがそのまま組織の環境システムになるわけではなく、組織はISO14001を満たす環境システムを考えるということである。となると「ISO14001を採用する」とは「組織の環境システムの仕様としてISO14001を採用する」と言い換えられる。まあそれでどうってことはないのだが、須田部長がそういう意味で使っているのか、つまり彼がマネジメントシステムとISOマネジメントシステム規格の関係を理解しているかは疑問である。

というのは、彼は

「『2つ以上の仕組みをうまく合わせて使う』ことを、誤解のないように『統合』ではなく、『融合』という用語に統一する」(p.26)と言っている。

つまりこれは、ISO9001やISO14001規格を仕様書ではなく設計図とみなしているということだろう。だってこれらを仕様書とみて、組織の品質システムや環境システムを構築するならば統合や融合を語る以前にひとつのものであること、いやひとつしかないことは当たり前だ。須田部長はISO9001やISO14001規格を設計図とみなしているから、それらに基づいて構築した品質システムや環境システムが別物となると認識しているのだろうと私は思う。

そして

「重複の解消」(p.27)や

「相反する課題の調整」(p.29)

「相乗効果」(p.30)について論じる。私から見ると、このおじさん(私の歳からいえばお兄さんか?)は一体何を語っているのかと不思議でならない。

元々一つしかないものを複数あることにして、その重複を語り、調整を語り、相乗効果を狙うことが論理的とは思えない。いや、世の中には無駄を重ねている企業がたくさんあって、須田のお兄さんはそれらに対して改善指導をしているのだろう。

「融合したマネジメントシステムを可視化することで、組織の活動が理解でき、これが『全体観』を持つことにつながるのです」(p.32)

「『複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う』とは、図表1における矢印の逆方向、つまり規格のほうから組織の実態を見ていくことだと考えました(図表2)」(p.26)

図は著作権の関係で省略。原文を参照のこと。

須田部長のおっしゃることがまったくわからない。これはつまり認証機関側の論理なのではないだろうか。企業はISO規格に拘泥されずに、その企業体の目的に最善最適なマネジメントシステムを目指すだけであり、それが規格適合か否かを外部の認証機関に金を払って見てもらうだけだと私は考えている。

私は20年以上前から、会社の仕組みは一つしかないと認識していた。UL対応ではそこから関係する組織、機能、手順を抜き出して示した。客先から個別の品質保証要求があれば関係するところを示し、ISO9001のときは4.1から4.20まで関係するものを抜出し、ISO14001のときも然り。そこには複数のマネジメントシステムがあるなんて考えたこともなく、重複も矛盾も感じたことはない。ましてUL対応のものとISO14001対応のものを組み合わせると相乗効果があると思えないだろう!

全体観か・・・・元々がひとつしかないのだから、そもそも全体観しかないのだけどね・・

前田課長補佐の話

この方の話にも突っ込みどころはたくさんあるが、須田部長と重複するところは省く。

「ISO9001に取り組むにあたって」(p.35)とあるが、これは「ISO9001認証に取り組むにあたって」の言い間違えと理解する。ISO9001は取り組む意味がありません。

「立派なISOマネジメントシステムやHACCPプランを作ったつもりでいましたが、実態は日常業務と一体化していなかったのです」(p.37)

この文章は間違っている。「ISO認証やHACCP適合のための文書を作ったものの、それは当社の実際のマネジメントシステムとは違っていたのです」というべきではないだろうか。そうに違いない。

あげくに

「重複の解消は経営面の効果を生む」(p.39)というが、これも大間違いだろう。「今まで間違って不要な仕事をしていました。間違いに気がついて無駄を省きました」というだけのことに思える。今まで己が間違っていたのを正したことを、効果なんて騙ってはいけない。

ISOMS規格やHACCPその他に振り回されている企業の愚痴なのかもしれない。

米岡マネージャー登場

「組織は、余儀なく複数のマネジメントシステム規格を導入し、運用されてきたのだと思います」(p.41)

ちょっとというか、おおいに違うだろう! ISOがMS規格を粗製乱造し、認証機関つまり米岡さんたちがそれらのMS規格を基に認証ビジネス(商売)を始めたから、一般企業はそれに

煽られて(

騙されて)複数のMS規格の認証に走ったということではないのかね?

だって何度も言うが、元々組織のマネジメントシステムは一つなのだから、いくつものMS規格を導入しようってことの訳が分からない。

「統合している、していない、というのは、概ね組織がどのような体制で運営管理していくのかという、外形的な話であることに辿り着きます」(p.42)おっしゃるとおり、それは外形的な話であって、本質的な話ではない。しかし認証機関はビジネスのために、そういうことを煽ってきたということは事実だろうと思う。

本来ならば、ISO9001でもISO14001でも、その他のMSでも、はじめにその組織の包括的マネジメントシステムありきで始まるべきだった。だけどコンサルも審査員も、認証規格からしか見ないし、見る力がなかったのだろう。多くのコンサルも審査員も個々の規格適合に特化するような考えをもって指導し審査してきたということは否めない(私の体験から)。

ところで米岡マネージャーのお考えは、同社の星野元取締役の言とだいぶ違う。組織としての見解は継承されないのだろうか?

住本さんは省略

このシンポジウムでは「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」とは「複数のマネジメントシステム規格認証を効率的にする」という意味に使われているようだ。

そういう意味ならば、その論理は間違いでもないような気がする。

だけど良く考えると、その論理は間違いではないけれど、そもそもが間違いのような気がする。

というのは企業に限らずすべての組織は「複数のマネジメントシステム規格認証を効率的にする」ことは目的ではない。なにしろマネジメントシステムは一つしかないのだから、いくつものISO規格の認証のために、余計なことをして、改めてそれらを統合するという発想そのものがおかしなことだ。つまり認証のためによけいなこと、正確に言えばダブルスタンダード、トリプルスタンダードの膨大な文書記録を作るという壮大な無駄をここ20年間してきたということにすぎないのである。

いやこの論理は単に認証機関のご都合かもしれない。認証機関が複数のMS規格の認証審査を合わせて行う場合、企業側がこのように仕組みを提示してくれたら楽になるのですよとおねだりしているということのように思える。違いますか?

とすると認証機関が顧客で企業が供給者なのか?

製品・サービスの供給者は企業(組織)であり、認証機関は顧客の代理人として認証審査をするのはわかる。しかし審査そのものを捉えると、企業(組織)は顧客であり、認証機関は審査というサービスを提供する供給者である。供給者なら顧客に余計な手間を煩わすことなく、顧客のあるがままを見て規格適合か否かを判断するのがまっとうな道というのではないか?

繰り返す。企業のマネジメントシステムは一つしかない。それはISO規格のために作られたのではない。企業の定款を実現するための事業活動を推進することにより、組織、機能、手順が時を経て洗練され最適化されたものなのだ。ISO規格による第三者認証を受けることが必要になったとき、まず現状あるがままで見てもらい、不足があるなら補強することはあるだろうが、品質とか環境の部分を補強することによって全体の調和が崩れるなんてことはありえない。いやいかなる修正を行うときであっても、全体最適化を図るはずだ。それが組織というものである。

私は人の発言にケチをつけるだけ、批判をするだけではない。ISO認証ビジネス興隆のための提案をする。

それは組織の包括的マネジメントシステムがまずあって、それがISO9001あるいはその他のMS規格要求事項を満たすべきだという発想を持つことが重要であるということだ。

企業もコンサルも、現実に存在するその企業の包括的マネジメントシステムを良く理解し、それを継続的に改善していくことで必要十分条件だと認識すること。そしてISOその他のMS規格認証をするときには、それらの要求事項を満たしているかを確認し、足りないところがあれば、その組織にとって必要なのかをよく吟味し、組織に最適な方法、程度で追加するということになる。

審査員は個々の規格で審査するにしろ、複数の規格で審査するにしろ、組織の包括的なマネジメントを良く理解して、ISO審査のために余計なものが追加されていないかを見るくらいの力量がなければならないだろう。

統合だ、融合だ、統合審査だ、などと語る前に、組織の包括的なマネジメントシステムをよく把握し理解し、それが組織に見合っているかどうかを見るという発想がなければならない。

だが、ここで私は一つの疑問がある。そんなことが外部の人にできるものだろうか? これは反語である。

コンサルのように組織に継続的に関わり内部まで入り込めるならともかく、年に1回数日訪問するだけの関係の審査員が、組織の包括的マネジメントシステムを理解して、個々の規格への適合を判定し組織のマネジメントシステムの改善に寄与できるなんて考えるのは、思い上がりではないのかと私は思う。

だったら認証機関とは難しいことを考えず、ひたすら規格適合か否かを点検することに徹すべきではないのか? それ以上語るのは僭越だろう。

更に遡れば、ISOMS規格そのものがあるべき姿とか要求事項などと大仰なことを言わず、ガイドラインであると謙遜すべきじゃないのだろうか。

ISO9000sは品質保証のときは認証という行為に意味があったかもしれない。しかしISO14001やISO9001がマネジメントシステム規格を僭称した2000年からは、もはや認証という行為は不可能になったのと違うか?

付け加えるならば、ガイドラインであるISO14004やISO26000に値打ちがないわけではない。

ISO規格自身も、認証制度も身の程を知るべきではないだろうか?

「複数のマネジメントシステム規格を効果的に使う」か・・・

意味深長で謎は深まるなあ〜、いや、突っ込みどころ満載というべきか 笑

本日のお断り

JAB様へ

シンポジウムへの参加を要請されてもご辞退申し上げます。

ぜひとも、もう一段のレベルアップを図かられてからと・・

本日の独り言

マネジメントシステム物語とか小説もどきを書くよりも、こんなふうにISO認証制度の問題提起や改善策の提案を書く方が面白い。

うそ800の目次にもどる

このシンポジウムはスパイラルはしても少しもアップせず、蚊取り線香のように同一平面上をぐるぐるとめぐるばかりである。

このシンポジウムはスパイラルはしても少しもアップせず、蚊取り線香のように同一平面上をぐるぐるとめぐるばかりである。