17.06.12

大分前であるが、「環境側面を決定する」というのはおかしいのではないかということを書いた。determineとは決定するではなく、諸要素によって決定されるものであるというのが私の主張であった。さて、このところ暇があるとISO14001:2015の対訳本をめくっている。そして気がついたことがある。

2015年版のアネックス(付録)でdetermineについて断り書きがあった。

「ISO14001:2015 附属書A この規格の利用の手引き」のA.3項の終わりの方に(対訳本のp.157) "特定する"(identify)から、"決定する"(determine)などに変更した意図は、標準化されたマネジメントシステムの用語と一致させるためである。"決定する" (determine)などという言葉は、知識をもたらす発見のプロセスを意味している。その意味は、旧規格から変更していない。 |

私がこれを見逃していたことは、不勉強であったと反省する。

しかし「考えを変えたのだ」と言われると文句の言いようがないようにも思うが、ちょっと納得できないこともある。というのはどう考えても2004年版と2015年版をみれば矛盾があるからだ。

例えば環境側面について言えば

2004年版では

2015年版では

前略、中略、後略のところを私がごまかしている可能性もあるから、原文をご確認くださいね♡

まあ問題になるのは動詞だけだ。

ANNEXを信じれば(?)、『「identify」から、「determine」に変更した意図は、標準化されたマネジメントシステムの用語と一致させるためで、その意味は、旧規格から変更していない』らしい。

となると多々疑問がわいてくる。

ISO規格2004年版において、「identify」と「determine」は同じ意味だったのか?

さもなければ2004年版から2015年版になったとき意味するところが変更になったことになる。

そしてJIS翻訳2004年版において、「特定する」と「決定する」は同じ意味だったのか?

「ISO14001:2004要求事項の解説」(吉田敬史・寺田博共著)では明確ではないが、特定と決定は意味が違うように記述している。もしJIS翻訳において2015年版と2004年版と変わらないなら、「identify」が「determine」に変わったのを気にせずに、環境側面を特定する、著しい環境側面を決定するのままでも良かったのではないか? でなければ意味が変わったわけだ。そこのところがまったくわからない。

というかそもそも「特定する」や「決定する」という語が一般的な日本語の意味と違うというなら、JIS翻訳規格においてしっかりと定義すべきではないのか。

そもそも「The word "determine" implies a discovery process that result in knowledge.」を「"決定する"という言葉は知識をもたらす発見のプロセスを意味する」と訳しているが、それはちょっとといいたい。

確かに「determine」は「知識をもたらす発見のプロセスを意味する」こともあるだろう。(cf. 環境側面はいまだ誤訳なり)だが、「決定する」が「知識をもたらす発見のプロセスを意味する」ことは絶対にない。私は日本語のネイティブであるがそう確信する。

外国語を日本語に訳すことは(その逆も)非常に難しいことはわかる。そして1対1に対応する言葉がないこともあるだろう。一つの言葉は多様な意味があり、別の原語においてそのうちのひとつに対応する言葉は無数にあり、その言葉は又多数の意味を持つがそれは元の原語の単語の無数に持つ意味とはかけ離れているだろう。

determineひとつをとっても真実はわからない。英語の原文が適切な記述であるのか、改定で単語を変えた意味が正当なのか、言葉の使い方がいい加減であるのか、日本語訳が原文の意味を正しく伝えているのか、訳で使われている言葉の意味が適切なのか、特別な定義をせずに問題なのか、まったくわからない。

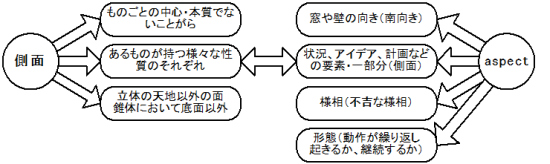

例えば、環境側面をenvironmental aspectと訳しているが、英語のaspectは日本語の側面という意味ではない。aspectが持ついろいろな意味のひとつが日本語の側面という言葉の持ついろいろな意味のひとつに近いというだけのことだ。

側面に限らずISO規格には定義されたものされてないもの、たくさんの言葉が使われている。そして定義も規格改定のたびに変わるのだから手におえない。

環境目的(environmental objective)が環境目標に代わったのはどうでもいいが、元は「環境方針から生じる全般的な環境の到達点」から「環境方針と整合のとれた目標」と矮小化された。「ISO14001:2015要求事項の解説」(吉田敬史・奥井麻衣子共著)では「『環境目標が削除された』というよりも『環境目的がなくなった』というのが、正確な理解に近い(p.166)」と書いているが、本当だろうか。私は間違いだと考える。objectiveの英語の意味は到達点である。軍事行動におけるobjectiveもそうだ。objectiveは目標ではない。

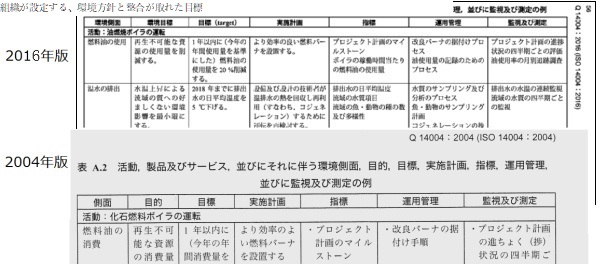

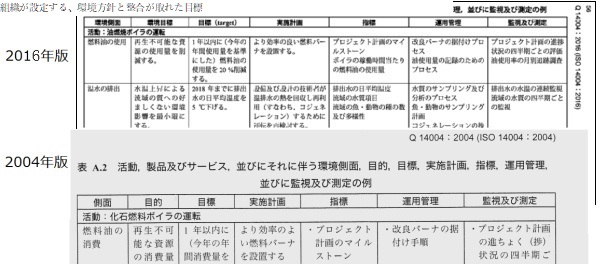

憶測でなく証拠を上げる。ISO14004:2015の附属書Aの表をみればそうとしか思えない。だって2004年版の目的欄に書いてあることと同じことが2015年版の目標欄にあるのだから。

ISO14004の附属書にある目的・目標・実施計画などの対照表の比較

注:図が小さくてわかりにくいだろうけど、上の二つの表の上端の行の項目は同じだ。

ご確認のためにISO14004の2004年版と2015年版を比べてほしい。

注:図が小さくてわかりにくいだろうけど、上の二つの表の上端の行の項目は同じだ。

ご確認のためにISO14004の2004年版と2015年版を比べてほしい。

目的がなくなって旧来の目標が新版の目標なのだという論理は通らないだろう。表を良く見れば2004年版となんらかわらず、環境目標もちゃんとある。

それとも上記「ISO14001:2015要求事項の解説」執筆時には、ISO14004:2016が未制定だったので知らなかったのだろうか?

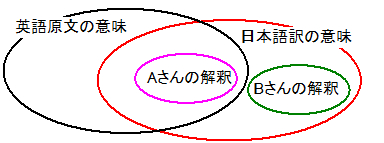

英語で書かれた文を日本語に訳すことは不可能に近い。日本語訳は英語原文とはずれるだろうし、その日本語を読んで理解したものは人によって異なる。

図のAさんの解釈なら英語原文の範疇にとどまりハッピーであるが、Bさんの解釈になれば原文とはかけ離れてしまう。

果たして実際の審査はどのあたりで行われているのか、2015年版になっても一致率(?)が向上するとも思えない。

そして現実には意図しない翻訳のズレではなく、意図したとしか思えない原文との違い、それに意図した解釈のずれ、恣意的な解釈の追加など審査員の語ることは信用ならない。

環境目的のプログラムと環境目標のプログラムが必要だと駄々をこねたT審査員は何を考えていたのだろう?

今現在、有益な側面が必要だと主張するS審査員はそれによってどんな利益があるのだろうか?

これは翻訳とは違う別の毒と言えるね、

determineから始まった妄想はとどまることを知らず、ますます迷路をさすらうのみ。

本日は非常に短い文章であるが、これを書くためにいろいろな関係資料を眺めた。そして私は脱力した。ISO規格を読む、理解するということがバカバカしく感じた。

最後に気がついたが、タイトルを「翻訳の問題」としたものの、翻訳の際に原文の意図をその通りに伝えることができないのではなく、日本語化するときに意図的に脚色されることではないのか?

うそ800の目次にもどる