18.12.24

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

視察団は二日ほど講義形式で第三者認証制度の説明を受けた。伊丹の話では、審査を見学するには最低これくらいは知っておかないと理解できないという。 内容は内務省制定の品質保証規格の概要と要求事項の説明、認証のスキーム、そして審査の方法論である。 ジョーンズ教授は、講義を聞いてためになったとは思う。とはいえ彼個人は第三者認証制度の価値がいまだに理解できない。 ウィルソン教授は品質保証には統計的方法が出てこないのでいささか残念だ。 アンダーソン技師は認証制度はビジネスモデルになると考えた。ホワイト技師は計測器の位置づけが重要なのに気が付き、これは良いと思う。クラーク社長はどうせ後進国の考えたことと、はなから下に見ている。 第三日目は審査の現場見学である。見学者が5名と少し多いが全員一緒に審査を見学してもらうことにした。オープニングとクロージングは全員一緒だが、現場審査は審査員それぞれに2名と3名に分かれて同行してもらう。 オープニングは静かに座っていてくれとお願いした。ドロシーは同時通訳すると迷惑をかけるからとしなかった。そのうちロールプレイングをするつもりだと口頭では説明した。 次は現場審査である。伊丹は谷本審査員のグループに、ドロシーは茂木審査員のグループについた。

ここは機械工場である。かなり広い工場に工作機械が並んでいる。通路には何も置いてなく、立ち止まっている人はおらず歩いている人も数人だ。通路は油汚れも切粉もない。伊丹が見ても整理整頓は良い。 | |||||||||||||||||||||||||

「壁に貼ってあるグラフはなんですか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「右のグラフは毎日の生産高です。点線が計画で、実線が実績です」

| |||||||||||||||||||||||||

「昨日までの様子では半日ほど遅れていますね」

| |||||||||||||||||||||||||

「はい、1週間ほど前に電力会社の事故で停電がありました。それで急遽午後半休にしたためです。これについては次の日曜日半日出勤するように組合と協議しています」

| |||||||||||||||||||||||||

「左のグラフは?」

| |||||||||||||||||||||||||

「日々の不良です。ここではいくつもの機械加工を経て次工程に払い出します。それでこの工場で発生した不良はすべて合計して表示しています」

| |||||||||||||||||||||||||

「不良の管理限界線を超えた日が何度かありますが、どういった対策をしているのでしょう?」

| |||||||||||||||||||||||||

「4月に入社してきた者たちが研修を終えて先月から現場に配属になったところです。一人前になるまでは多少不良率は高めになります。今はじっと我慢しているところです」

| |||||||||||||||||||||||||

「何もせずに成長を待つということですか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「なにもしてないわけではありません。新人は毎週末に今週起きた不良と不良がなぜ起きるか、どうすれば不良を作らないかを職長クラスが実技で教えています。 日々というか都度、指導するのがいいのか、ある程度の期間をまとめて教えた方がいいのかというのは検討の余地がありますが、今はあまり四六時中指導をするより1週間まとめて指導した方がいいのかと考えています」 | |||||||||||||||||||||||||

「新人以外は不良を出さないわけですか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「そういうわけではありませんが、過去の実績から見て一定水準以下であれば手を打ちません」

| |||||||||||||||||||||||||

「常に品質を改善していくという努力が必要でしょう」

| |||||||||||||||||||||||||

「そりゃそうですが、機械精度と公差を考えると、バラツキを公差内に抑えることは難しい。工程能力指数が1以上なんて理想ではありますが、実現できるわけではありません」

| |||||||||||||||||||||||||

伊丹は同時通訳まではできないが、会話の概要を見学者に通訳して聞かせる。 | |||||||||||||||||||||||||

「おい、君たち、天井を見ろ。ラインシャフトがない | |||||||||||||||||||||||||

「おお、言われてみれば。工作機械はすべてモーター直結なのだろうか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「そうに決まっているだろう。となるとどういうことが言える?」

| |||||||||||||||||||||||||

「個々の工作機械の最適な加工速度がとれる、他の機械加工の影響がない」

| |||||||||||||||||||||||||

「まあ、そうだな。結果として精度が上がるだろう」

| |||||||||||||||||||||||||

「しかしモーター直結の工作機械が市販されているんだろうか」

| |||||||||||||||||||||||||

「日々のデータをグラフにしているのは良いですね」

| |||||||||||||||||||||||||

「グラフを工員が見てるかどうか。見ても理解できなくてはしょうがない。 しかし通路がきれいだね。ワシの工場ではこうはいかないよ、アハハハハ」 | |||||||||||||||||||||||||

「それにしても音が静かだ。ベアリングがいいのか、機械の設置が良いのか、切削条件が良いのか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「重切削してないかもしれませんよ」

| |||||||||||||||||||||||||

「切粉を見たまえ、とんでもない重切削をしている」

| |||||||||||||||||||||||||

ジョーンズ教授は通路脇の切粉を入れてある箱を指さす。 クラーク社長はその脇にある棚に置いてあるたくさんのバイトを指さして言う。 | |||||||||||||||||||||||||

「教授、ワシも気が付いたことがあるが、バイトがみな標準化されている。バイトの研削もどこかで一括して行っているようだ」

| |||||||||||||||||||||||||

クラーク社長はその棚に置いてある箱からボルトを一つ取り出して、ナットにねじ込んだりはずしたりする。 | |||||||||||||||||||||||||

「なにか面白いことでもありましたか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「ねじのはめ合いがいい感じだ。これはねじの精度が良いのかな」

| |||||||||||||||||||||||||

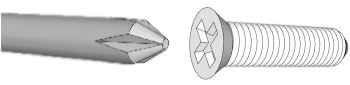

「おや、この小ねじは頭が変な形をしていますね」

| |||||||||||||||||||||||||

「ほんとだ、どんなねじ回しを使うのかな? そもそもどんな意味があるのだろう」

| |||||||||||||||||||||||||

「ここにドライバーがありました。先端がとがっています。 はあはあ、この先端がねじ頭と噛みあうと回すときずれが起きないようです」  | |||||||||||||||||||||||||

「新しいねじなのか? アメリカでは見たことがないな | |||||||||||||||||||||||||

「すごい発明ですよ、これは」

| |||||||||||||||||||||||||

「この国ではねじ山の規格はどうなっているんだろう。欧州大戦ではアメリカ、イギリス、フランスのねじの形がみな違い難儀した。今三国で統一を検討しているがどうなることやら | |||||||||||||||||||||||||

ジョーンズ教授は伊丹が通訳した工程能力という言葉を耳にして言う。 | |||||||||||||||||||||||||

「工程能力指数という言葉を昨日も耳にしたが、工程能力指数とはなんだろう? モーター直結の工作機械、品質情報のグラフ、精度の良いねじ、この工場はとんでもないレベルだ。これが扶桑国の標準なら我が国は10年は遅れている」 | |||||||||||||||||||||||||

伊丹はジョーンズ教授というのは只者ではないなと脇から見ていた。 工程能力指数などの考えが流出するとまずいだろうか、それとも構わないだろうかと頭をひねる。目ざといジョーンズ教授は後で質問してくるだろう。全部隠すというのは難しそうだ。 第2グループである。こちらは塗装工場である。

工場に入るとすぐのところに貼ってあった気温・湿度の記録を、茂木審査員がチェックしている。 | |||||||||||||||||||||||||

「気温の記録をみると、昨日は記録していない。それと先週も記録されていない日があるが?」

| |||||||||||||||||||||||||

「先週は停電がありました。そのために半日休日としまして記録しなかったのです。昨日はなんでしょうか? お待ちください。」

| |||||||||||||||||||||||||

石井課長は通路のそばの机に座っている職長に何か話しかけて戻ってきた。 | |||||||||||||||||||||||||

「記録をつける担当者が休暇で、代わりに職長が記録するつもりだったのですが会議が入り記録を忘れてしまったとのことです」

| |||||||||||||||||||||||||

「それはいけませんね。ええと、品質保証協定書には塗装工場では温度と湿度を管理するとなっています。この工場の温度湿度の範囲はどうなっていますか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「気温が16度から35度、湿度が40%から80%となっています」

| |||||||||||||||||||||||||

「8月となればだいぶ気温も高いでしょう。この記録を見ると32度とか33度という日もありますが、記録しなかった日が35度を超えなかったと言えますか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「35度ともなると猛暑ですよ。体感からそんなことはなかったと思います」

| |||||||||||||||||||||||||

ドロシーは小さな声で同時通訳している。 茂木のツッコミにホワイト技師はニンマリとした。 | |||||||||||||||||||||||||

「職長が心配して今日の新聞を確認したそうですが、昨日の東京の気温は32度だったそうです。ですから大丈夫です」

| |||||||||||||||||||||||||

「東京気象台とこの工場は違うと思います」

| |||||||||||||||||||||||||

「以前、工場と気象台の記録を比較して見ましたが、ほとんど差はありませんでした」

| |||||||||||||||||||||||||

「分かりました。いずれにしても記録がないのは問題です。記録に停電で休業したこと、昨日については東京気象台の気温を確認した旨を記録しておくのが良いですね」

| |||||||||||||||||||||||||

「分かりました」

| |||||||||||||||||||||||||

ドロシーの通訳を聞いてウィルソン教授が語る。 | |||||||||||||||||||||||||

「なるほど、審査員はそんな無茶は言わないのね」

| |||||||||||||||||||||||||

「審査する方とされる方と対等ですね。どちらが上ということもない」

| |||||||||||||||||||||||||

「フフフ、この茂木審査員は私が教育したのよ」

| |||||||||||||||||||||||||

「ほう、そういえばドロシーは審査員研修機関の教師と言ったわね。どれくらい教育に時間をかけているの?」

| |||||||||||||||||||||||||

「審査員研修は5日間です」

| |||||||||||||||||||||||||

「まあ、たったそれだけ! それで教育できるの?」

| |||||||||||||||||||||||||

「教えたいことはきりも限りもないですけど、後は自己研鑽ですね。ただ昨年ちょっと不祥事がありまして、倫理観がない人はリジェクトするようにしました」

| |||||||||||||||||||||||||

「不祥事といいますと?」

| |||||||||||||||||||||||||

「審査に合格する見返りに金品を要求したとか・・」

| |||||||||||||||||||||||||

「なるほど、そういうことはこの国も同じなのですか。正直少し安心しました」

| |||||||||||||||||||||||||

「勘違いしないでください。私たちはこの制度を守るために速やかな是正処置をとりました。そもそも、審査状況をモニターしていたから対策が取れたのです」

| |||||||||||||||||||||||||

「なるほど、我々もそういうフィードバックを仕組みに組み込まないといけませんね」

| |||||||||||||||||||||||||

工場の出口に掲示板があり、15・6歳の少年工員が貼ってある紙を見ていた。 | |||||||||||||||||||||||||

「へえ、彼は字が読めるんだ | |||||||||||||||||||||||||

「失礼なこと言わないでよ、扶桑国は義務教育で読み書きソロバンを習いますよ。もちろん音楽も体育も美術その他もありますよ」

| |||||||||||||||||||||||||

「音楽! 美術! そんなもの職工に役に立つのか」

| |||||||||||||||||||||||||

「いえいえ、そういうことがこの国の力なんだね」

| |||||||||||||||||||||||||

午前中の審査を終わると昼食である。見学者は伊丹とドロシーと食事をとる。 食べながらすぐに午前中に見学したことの話が始まる。 | |||||||||||||||||||||||||

「午前中審査を拝見して感じるところが多かった。いや、大変ためになった」

| |||||||||||||||||||||||||

「教授、どんなところに関心がありましたか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「正直言って第三者認証制度はどうでもいいという感じだな。工作機械に驚いた。ラインシャフトじゃなくモータ直結だなんて初めは信じられなかったよ。 今までの講義でも感じたことは、管理技術は工業レベルを向上させない。やはり基本は固有技術だ」 | |||||||||||||||||||||||||

「正直言いまして私もそう考えています」

| |||||||||||||||||||||||||

「工作機械はいつ頃から直結モーターになったのかね?」

| |||||||||||||||||||||||||

「モーター直結の工作機械が現れたのはもう15年くらい前ですかね。やはり精度向上とか重切削をしたいという要求からでした。もちろん電力事情とか償却の問題など阻害要因もありました。しかし互換性などとか寸法精度の要求が高まり今までの機械では対応できないため、工作機械の更新が早まりましたね」

| |||||||||||||||||||||||||

「しかし工作機械の更新なんて簡単じゃない。償却を考えると・・」

| |||||||||||||||||||||||||

「伊丹さん、ワシだけでも第三者認証制度は良いから、工場を見学させてもらえないかな?」

| |||||||||||||||||||||||||

「うーん、簡単にはお答えできません。内務省と相談させてください」

| |||||||||||||||||||||||||

「私も第三者認証制度よりも現場での品質管理とかグラフの活用状況などを知りたいわ」

| |||||||||||||||||||||||||

「先日、伊丹さんとドロシーさんに3Sの効果を疑うようなことを言って申し訳なかった。今日、実際の工場を見て、これがこの国のきれいさの基準かと恐れ入った。私も工場見学をしたいね」

| |||||||||||||||||||||||||

「工場見学もですが、この国で生産技術のプロフェッショナルエンジニアがいるならお話を聞かせてほしいですね」

| |||||||||||||||||||||||||

「この国にはプロフェッショナルエンジニアという制度はありません。また工場の改善などのコンサルとなるとあまり多くありません」

| |||||||||||||||||||||||||

「それは少数でもいるという意味ですね?」

| |||||||||||||||||||||||||

「私が以前働いていた新世界技術事務所というコンサル会社では行っています」

| |||||||||||||||||||||||||

「伊丹さんがしていたとか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「私もしていましたが私ばかりではありません。 話は戻りますが、みなさんいろいろなご希望があるようで、ここは内務省に話を持っていく前に視察団の意見をまとめていただけませんか」 | |||||||||||||||||||||||||

「そうしよう。ともかく今日は午後も審査を見学させていただく」

| |||||||||||||||||||||||||

午後は書面審査見学である。

午後は書面審査見学である。見学者も内輪で会話したいだろうと、部屋の隅に椅子を置いてもらい、離れたところから見学する。 視察団はこそこそと小声で会話をする。 | |||||||||||||||||||||||||

「Quality Auditと言ってましたが、会計監査などと方法は同じですね」

| |||||||||||||||||||||||||

「まあ文書をチェックするというと同じ形態になるのだろう」

| |||||||||||||||||||||||||

「こういった書面審査を机上でするのは、回答側も慣れるてくるとごまかすようになるじゃないかな。書面を審査するのもやはり現場でしなければ齟齬は発見できないよ」

| |||||||||||||||||||||||||

「私もそう思うわ。でもなにごとも最善ができなければ次善の策となるのでしょうね」

| |||||||||||||||||||||||||

「ワシはもう審査の見学はしなくてもいい。工場見学とか先ほど現場で聞いた工程能力とか機械の仕様について知りたいなあ〜」

| |||||||||||||||||||||||||

「私も同感です」

| |||||||||||||||||||||||||

「おやおや、ジョーンズ先生、それって我が国の不況脱出には、第三者認証制度よりも固有技術や機械などのほうが重要ということですか?」

| |||||||||||||||||||||||||

「この国に来る前からそう思っていた。この工場を見てそれが正しいと実感したよ」

| |||||||||||||||||||||||||

「私はドクター石原やドクター藤田などの功績を知っていました。こちらにきて彼らだけでなく、伊丹さんやドロシーが理論的なことを考え実行しているのをみて、それこそがこの国の発展を支えているのだと思いました。高度な機械があるのはまず理念や理論があるからです」

| |||||||||||||||||||||||||

「3Sとか宗教のようなこともあったがね」

| |||||||||||||||||||||||||

「スミマセン、お二人ともお静かに願います。これからのことは明日でも議論しませんか」

| |||||||||||||||||||||||||

「ああ、すまない。この会社も審査員もせっかく我々に見せてくれたんだ。今日は見学に徹しよう」

| |||||||||||||||||||||||||

Quality Controlを品質管理と訳したのは完璧に誤訳だったと思う。

テーラーのScientific Managementを科学的管理法と訳したなら、Controlに管理を充てては整合性がない。 そもそもControlとは「the ability or power to make someone or something do what you want or make something happen in the way you want(あなたが望むようになにものかを動かす能力)」日本語の「管理」ではなく「操作」「維持」「支配」というニュアンスではないだろうか。

ちなみに英語でmanageとcontrolの違いをアメリカのグーグルでググって、どのように使われているのかを見た。英英辞典で調べたのではない。

| Manager | 管理者 |

| Controller | 分析担当者、財務責任者 |

| Inventory control | 在庫管理 |

| Inventory management | 倉庫管理 |

| Database Management | データベース管理 |

| Database Control | データベース制御 |

| Environmental control | ビルやオフィスの清掃・衛生管理 |

| Environmental management | ISO14001の環境管理しかでてこなかった |

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

昔は工場にひとつ大きなモーターか蒸気機関があり、その動力で天井に通したラインシャフトを回した。個々の機械はモーターを備えておらず、天井のラインシャフトからベルトを介して動力をもらって仕事をしていた。1960年頃まではよく見かけた。古い映画などでそういう工場の風景を見ることができる。 | |||

日本に紹介されたのは長らく本田宗一郎氏が1954年に欧州視察の際に持ち帰ったのとされていたが、2012年本田技研は1952年アメリカ視察の際に持ち帰ったのが初めと公式に広報している。 | |||

注3 | |||

注4 |

日本が戦争に負けてアメリカ軍が進駐して来たときのこと、復員してきた汚い格好の日本兵が千切れた新聞を読んでいるのを見てアメリカ兵が驚いたという。 そんな恰好をしている人が文字が読めることに驚いたのだ。 しかしそれは日本が後進国に見られていたというよりも、アメリカでも文盲は多かったからだと思う。 1945年では日本の方が確実に識字率は高かったと思われる。 2010年時点、アメリカの識字率はアメリカ生まれの米国籍のみでは日本と同じくほぼ100%であるが、アメリカに住んでいる人となると不法移民などは識字率以前に英語を話せない人が20%とか30%という統計もある。 なお、アメリカ軍の兵器の取扱説明書は13歳までに習う言葉で記述するという決まりだという。識字率がどうであろうと、そういう制限を設けることは正しいと思う。 出典「マニュアルバイブル」エドモンド・ワイス、啓学出版、1987 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる

第二次大戦でも共通化は進まず、戦後1947年にメートル、インチのISOねじが定められた。

第二次大戦でも共通化は進まず、戦後1947年にメートル、インチのISOねじが定められた。