お断り |

このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたいという方には不向きだ。 よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。 ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。 |

私は工業高校を出て、最初は機械製図工という仕事をした。図面の書き方は学校で習ったことで間に合った。しかし三角法と"ねじ"や歯車の描き方がわかれば仕事ができるわけではない。

|  |

そんなことをしていると、さらに疑問が出てくる。そもそもねじ山や歯車はどうして今の形になったのか? モールステーパーがどうして広く使われるようになったのか、どうして三角法が使われるようになったのか、仕事をするだけならそんなことを知らなくても間に合うけど、疑問に思ったことはそのままにしておきたくない。なにせ私は好奇心でできているのだ。

当時、仕事の関係でしょっちゅう仙台に行っていたので、そのついでに仙台の大きな書店でそういったことを書いた本がないかと探した。仙台には東北大をはじめいくつもの大学があり、書店には専門書が並んでいた。インターネットのない時代、情報の地域格差というのは厳然たる事実だった。

その当時購入して今も持っているのに「歯車の技術史

この二冊が共に引用している書籍に「

ただ二冊とも「De re Metallica」の書名も著者もカタカナではなくローマ字表記であった。ということは「De re Metallica」は日本では翻訳出版されていないのだろうと思った。

「De re Metallica」はアグリコラが1550年に書き上げた鉱山の百科事典のようなものです。

「De re Metallica」はアグリコラが1550年に書き上げた鉱山の百科事典のようなものです。

1550年といえば日本は戦国時代の真っただ中。川中島の合戦が1553年、桶狭間の戦いが1560年、フランシスコ・ザビエルがキリスト宣教にやってきたし、また南蛮貿易が始まった。

ヨーロッパではルネサンス、宗教改革、地動説、そして大航海時代の始まりです。

いつの日か「デ・レ・メタリカ」を読みたいと思っていたが、それは簡単に叶わなかった。まずどこに現物があるのか、買えるのかわからない。翻訳されていないなら日本には存在してないのかもしれない。

そして書名と著者の名前は憶えていたが、探すこともせずに50年が過ぎた。

さて、やがて歳をとり引退し、今は毎日が日曜日である。

何かの拍子に「デレメタリカ」という言葉が頭に浮かんだ。テレビかなにかでそれに近い音を聞いたのかもしれない。「デレメタリカ」ってなんだっけかな? としばし考えた。

やがてパッと頭に浮かんだ。

「アグリコラ」じゃないか! 記憶力は今も衰えず。

ということで探してみた。21世紀の今は、Google叔父さんをはじめ、ウィキ叔母さんもいるし、調べることは簡単である。

わずか数十秒で、はるか昔に日本語に翻訳され出版されていたと知った。なんと翻訳本が出たのは1968年である。

「製図の歴史」の翻訳本が出たのは1967年だから、その発行時に「デ・レ・メタリカ」の翻訳本がなかったのはわかる。しかし「歯車の技術史」が出た1970年には「デ・レ・メタリカ」の翻訳本は存在していた。なんでそれに言及していなかったのかといささか疑問というか不満を持った。翻訳本があることを半世紀前に知っていれば、今までに読んでいたのにと思った。想像だが、インターネットのない時代は情報の伝達が遅く、「歯車の技術史」を書いた人も翻訳本の存在を知らなかったのかもしれない。

| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |

| デ・レ・メタリカ 全訳とその研究 | 訳:三枝博音★ | なし | 初版時 |

もっとも1970年当時、この本の存在を知っても買ったはずはない。なにしろお値段がお値段である。当時の私の手取りは2万円にも届いていない。その頃、産能短大の通信教育を受けようか受けまいか迷っていたが、その通信教育の年間費用が数万円だった

1冊の本に7,000円も費やすことは不可能だった。

ともかく出版されて50年経とうが、翻訳本は存在しているはずだ。

探すのもインターネットで簡単だ。

新品がないのは当たり前だが、中古本は楽天市場でもアマゾンでも、たくさん出品されている。しかしすごい値段だ。状態によるのだろうが、安いもので38,000円、美品になると7万円くらい。私にとって大金であることは変わりない。

買うのはとりあえずおいといて、図書館の蔵書検索をする。

住んでいる市の図書館を調べたが蔵書にはなかった。しかし市の図書館の利用登録をしていると、近隣の市の図書館が利用できるし、取り寄せてくれる。

所在地にないなら次は近隣の市図書館蔵書検索である。それと私が過去に利用した大学図書館も蔵書検索してみた。5分もあれば10か所くらい検索できる。

- 市川市図書館……なし

- 浦安市図書館……なし

- 鎌ヶ谷市図書館…なし

- 佐倉市図書館……なし

- 千葉市図書館……なし

- 習志野市図書館…なし

- 船橋市図書館……あり

- 松戸市図書館……なし

- 八千代市図書館…なし

- 四街道市図書館…なし

- 千葉工業大学……なし

- 法政大学図書館…あり

上記のように、船橋市図書館と法政大学図書館にあることがわかった。近くの船橋市にあるなら、わざわざ飯田橋まで行くこともない。すぐに船橋市の図書館に予約をした。

というのは、直接 船橋市図書館まで行っても、すぐに借りられるとは限らない。ネットの検索で、現在誰も借りていないことはわかったが、市の図書館といってもいくつもある、中央図書館に行っても、そこの蔵書でなければ所蔵している地域の図書館から取り寄せてもらうことになる。ならネット予約したほうがめんどうがない。

数日後、用意できましたとEメールがきた。いそいそと図書館に行きました。

人は誰でも一度は行ってみたい場所があると思う。家内はイグアスの滝に行きたいと言う。私はモルジブだ。宝くじが当たったら、それぞれ行くことにしている。もちろん自分が行きたいところにだよ。お互い趣味が違うから、私がイグアスの滝を見ても面白くないし、家内はサンゴ礁なんてお好きじゃない。

まあそれと同じく、何十年も読みたいと思っていた本を手にするって、長い年月あこがれていた土地に行き見たかった風景を見たという感じです。

さて実物を受け取ると、ものすごく大きな本です。

B5サイズ、700ページあり表紙を除いて厚さ5センチ、重量1.7kgあります。大きさは昼寝の枕にちょうど。もっともとても面白い本だから、読んでいて眠くなることはない。私の場合はだけど、

絵の数は300点という。それも小さなカットではなく、すべて1ページの半分から全部を占める大きさである。

700ページといっても、序文あり引用文献リストありで、本文そのものは約550ページだから、絵の数がページ数の半分、本書を開けば左右どちらかのページには絵が載っている勘定になる。

まあ、言ってみれば大人の絵本だ。

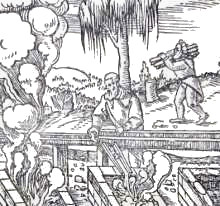

収録されている絵は、すべて木版画で左図のような画風である。

無機質な絵ではなく、特に人物は生き生きと描かれている。

全部 読んだのかとお聞きになりますか?

冗談じゃありません。まじめに読んだらひと月はかかるでしょう。

私の場合、まずページをめくり絵を見ます。絵を見て、どんなことが描かれているのか想像します。すぐにわかるものもあり、見当つかないものもあります。当然絵のあるページの前後にその絵の解説がありますから、それを読む。想像していた通りであればおしまい。想像したことと全く違うとか見当もつかなかったものは、絵と見比べながらじっくり読み、動きとかを想像しました。

そんなことをして1週間!

この本は素早く読むという方法は不適でしょう。本来なら教科書のように理解度を確認しながら読むような本です。

いや大人の絵本ならば、毎日適当なところを開いて、絵を楽しみ読んで楽しむものなのかもしれない。

ええと「デ・レ・メタリカ」というタイトルが、「鉱山について」とか「金属について」というような意味だそうです。この本が書かれた16世紀当時の、欧州の鉱山にかかわる技術をまとめたものです。当時のことですから、本を書いたアグリコラは著名な学者で、著書は関係する貴族たちに献上された。というか、それがそもそもの目的だったのだろう。

鉱山とか金属といっても記述する範囲はとても広く、まず鉱脈を見つけるにはどんな山を歩き何に注意するかということから、金属を含んでいるかの試験方法、坑道を掘り、採掘し、還元して金属を取り出し、るつぼなどで精錬するまでの技術を描いたものです。

だから鉱石を採取するだけでなく、鉱脈を探すための知識から、燃料とする薪の入手から動力源の水車の設置、精錬するとき使う薬品とかその容器とかいろいろと解説が広がっていきます。

そして絵には当時の人が着ている服装、靴、休憩時の風景とか描いてあり、とても面白い。そしてなによりも鉱山や精錬所で使われている機械や工具や設備、その絵と解説が最高です。

鉱山とは文字通り金属を含む鉱石を採掘する場所のことですが、ほとんどの場合、鉱脈をたどって地中に坑道を掘っていきます。当然そこで必要となることは、湧き出てくる水を外にくみ出すこと、よどんだ空気を外に出し、外から新鮮な空気を坑道に送り込むこと。この排水と吸排気がしっかりできなければ、採掘作業ができません。これは現在でも同じです。

アグリコラより150年後にニューコメンが発明した蒸気機関も、更に50年後にワットが開発した蒸気機関も、みな鉱山の排水のために使われた。いかに排水が大きな問題だったかということです。

坑道からの排水は大変な仕事で、ニューコメンの蒸気機関は坑道から水を排水するために、掘り出した石炭の三分の一を消費したという。

そう聞けば、それじゃ割に合わないとか、何のために石炭を掘るのかとお思いかもしれない。

だがほとんどの原動機は、己自身を動かすためにかなりの動力を消費する。例えば自動車のエンジンは車輪を回すだけでなく、オルタネーター(発電機)で電気を起こし、その電気でスパークプラグが点火し、潤滑油やパワーステアリングのオイルポンプを動かし、ラジエーター冷却用ファンを回す。これに要する動力はエンジン出力の5〜10%といわれる

そう考えるとニューコメンの蒸気機関が、採掘した石炭の30%を排水に消費してもおかしくないような気がしてくる。

注:パワーステアリングは最近は省エネのために油圧ではなくモーターを使うのが多いし、ラジエーター冷却ファンは縦置きエンジンではモーターでなく直接ベルト駆動のものもある。だがいずれにしても、エンジンのパワーは車輪を回すだけでないのは同じである。

なお、ワットは排水のために使う石炭の割合を5%に削減したそうだ。これなら現代の自動車とどっこいだ。とはいえ、固定された蒸気機関は復水器などの裏ワザが使えるから、交通機関より効率が高くて当然だ。

ちなみに日本の鉱山はどうだったかというと……

江戸時代、佐渡の金山は江戸幕府を支えた文字通りのドル箱でした。当時は水替人足と呼ばれた人たちが水を運び出していたらしい。あるとき坑道に大水が出て排水が間に合わなくなった。

それでオランダからポンプを購入したというお話を読んだことがある。購入したポンプはアルキメデスのポンプと呼ばれる、ねじで水を汲み上げるものだったらしい。

残念ながら当時の日本は欧州よりそうとう遅れていたようだ。

「デ・レ・メタリカ」でも、排水と吸排気は重要なテーマとして描かれている。

そして描かれている機械のほとんどが、排水ポンプと吸排気の送風機です。鉱石を掘るとか鉱石を運び出すための機械や採掘したものを送るシューターのようなものも描かれていますが、馬や水車を使う大掛かりな動力装置はみな排水と吸排気のものです。

絵に描かれた木製の大きな歯車とか、木と金属を使ったポンプなど、非常に興味深い。

機械の定義もいろいろあるが「動力を使い、動く部分があり、仕事をするもの」というのが一般的だ。最近はコンピューターもマシンと呼ばれるようで、その定義が今も通用するのかどうかはともかく、我々のイメージする機械には歯車があり、ロッドがあり、ベルトがあり、ガタゴトと音を立てて動くものだろう。

この本の中には、複雑に組み合わさった歯車装置とか、ばらされて並べられている歯車、チェーン駆動の汲み上げポンプとか、そういう機械がたくさん描かれている。

まさに子供のころ想像で書いた機械そのものだ。

もっともよく見れば、歯車は等速度とか効率などを考えてない。ひっかかればいいというようなものもあれば、ピン歯車

インボリュート歯車は、偉大なるオイラーが18世紀に唱えたというから、16世紀には存在しない。それ以前はピン歯車で困るときは、月桂樹の葉に合わせて歯車を作ったという(「歯車の技術史」による)。

この本にある絵は、すべてが柔らかな線の版画です。もちろん当時は写真もなく、またテクニカルイラストレーションなんて技法もなく、見たままを描いたのでしょう。

もっともダビンチが透視図法を研究したのは15世紀末、1550年に書かれた本が透視図法でないのはおかしいかもしれない。

この本の絵はすべて投影法に則った透視図とか斜投影法でなく、右図に示すように小学生が書いたような形状になっているものが多い。

この本の絵はすべて投影法に則った透視図とか斜投影法でなく、右図に示すように小学生が書いたような形状になっているものが多い。

だが、それがいい。

十中八九、画家は図法を知らずに描いたのであろうけど、説明用にはむしろ正確な投影法や写真よりも、こういう図のほうが優れている。

その理由はいくつもある。

- 表現したいことだけを強調し、不要なものを描かない。余分なノイズ(無用な情報)がないのだから、これは写真以上に説明に適している。

写真は余計な情報が入りすぎて、何を示しているのか一目でわからないことが多い。絵ならば不要な物は描かなければよい。

話は違うが、TOEICの試験の写真は、画質も悪いし問題に関係ないものが写りこんでいて、分かりにくいと思わないか? - 前記と似ているが、絵はテーマとなっている物を大きめに太い線で描き強調してある。重要な人物は大きく太く書き、そうでない人は小さめに描いてある。

これはまさにポンチ絵の威力だ。

ちなみにルネサンス以前の宗教画で、神様や天使が大きく一般民衆は小さく描かれているのは、画法を無視したのでなく、重要なところに目を集めるためだと投影図法の本で読んだことがある。 - いくつかの作業が離れて行われていても、図では近くにまとめて描くことができる。江戸時代の手工業を描いた浮世絵でも、いくつもの工程が実際は別の場所であっても一つの絵に一連の流れを描いて、見る人にわかりやすくしたものがある。

ということは作業はわかりやすいが、図のまんまに仕事をしていたわけではないとことを前提に、読み取らねばならない。

似たようなことだが、機械の部品がばらされて地面にきれいに並んでいる図もある。これもわかりやすく部品を並べたにすぎず、実際にこのように分解修理したわけではないだろう。 - 描かれる男女はみな体格が良く、元気に働いている。そして服装も細かく描かれている。そのおかげで単なる技術書ではなく、中世の風俗を知ることができておもしろい。

「デ・レ・メタリカ」を取り上げたなら、東洋の類似の書である「 を取り上げなければならない。

を取り上げなければならない。

天工開物は「デ・レ・メタリカ」と違い、鉱業だけでなく、農業、手工業、漁業、観光など人の暮らしと技術について、まさに後世に残すために書かれたような書物。絵も多数あり、それがまた独特の画風でとても趣がある。

もちろんどちらが優れているとか比較できるようなものではない。機械について興味があれば「デ・レ・メタリカ」のほうがおもしろいだろうし、農業や漁業なども知りたいなら「天工開物」が良い。

両方とも読む価値がある本だ。いや読まなければならない。

ともかく、半世紀の思い続けた初恋の「デ・レ・メタリカ」に会えて私は幸せである。とりあえず斜め読みであるが、多数の絵を見て大いに満足した。数年経ったらまた借りて眺めたいと思う。

![]() 本日の読後感

本日の読後感

まだ読んでない面白い本があるのを知った。

よって本日の言葉は、読まずに死ねるか!

こんな素晴らしい本も、出版されて半世紀が経ち入手も困難だ。ぜひとも再版してほしい。そのときは余計な部分はいらないから本文のみで、活字も絵も小さくしてB5でなくA5かB6サイズにしてほしい。

お値段は2000円くらいを希望。文庫本ならなお良し。

「歯車の技術史」、会田俊夫、開発社、1970 | ||

「製図の歴史」、P.J.ブッカー、みすず書房、1967 | ||

2020年現在の産能大の授業料は年間20万円だ。これは価値ある20万だと思う。もちろん卒業まではその4倍かかるわけだけど。 | ||

ピン歯車とは歯車の歯の代わりに丸棒が噛み合うもので、噛み合い位置がずれるにつれて相互の速度比が変わる。また構造的に大きな動力伝達には向かない。 現代でもオルゴールや水車などで見かけることがある。 歯車の歴史とその発展経緯に関する考察 | ||

「天工開物」、著 宋応星・訳 藪内 清、平凡社、1969 1637年中国 明の時代に宋応星が記した産業全般にわたる技術紹介・解説書。 こちらも中古本が手に入る。安いものは600円くらいからあり、程度の良いもので3,000円くらい。私は500円というものを買ったが、読む分には支障はない。 ただ当時の紙質が悪いためか、裏面が透けて見える。文字を読むには問題ないが、裏ページの絵や文字が透けて見えるのでちょっと興ざめだ。 |

外資社員様からお便りを頂きました(2020.11.25)

あこがれた本を求めて50年後に出会うとは良い話ですね。 さすが知の探究者:おばQさまです。 作者が探検したノバスコシア州(現カナダ東部)は、女性に人気のプリンスエドワード島(赤毛のアン)の隣ですから、奥様と、コロナが収まったら旅行してみたらいかがでしょうか? 専門書で一万円越えは、なかなか買うのに勇気がいりますね。 そういう意味では図書館の役割は大きいです。 最近の図書館は利用率を管理されているらしく、人気の本や単行本を複数買う事も増えて、一方で閲覧の少ない専門書は減らす場合もあります。 とても残念です。 作家から見ても、値段が安い単行本は買って欲しいというのが本音で、図書館で人気という事は、それだけ売れる機会損失で気の毒になります。 16世紀の鉱山のお話、中世の本や暦は木版画が添えられていますが、味がありますよね。 技術の発展は戦争による事も多いですが、鉱山は戦争で領地を増やすよりもリスクが少ない。 そういう意味では、武器と同様に、大量の資金が投入されて技術の発展に寄与した事は明白だと思います。 金銀ラッシュに沸いた当時の日本でも、鉱山の技術は欲しかったようで、将軍になった徳川家康はスペイン人に鉱山技師をよこすように何度も依頼しています。 スペイン人は占領した後に鉱山を手に入れようと考えたのか、約束を守らず、結局 それが家康の不信を招き、最終的にはカソリック勢力は追放。 一方で誠実に造船や航海技術、貿易コンサルで協力し、布教は重視しなかったヤン・ヨーステンや、オランダ人たちが幕府との関係を深めます。 江戸初期の日本は、世界有数の銃保有国、これに鉱山技術発展による財力が加われば海外植民地も含め西欧との覇権争いの可能性もあり。 そうした政治的配慮があったのか結局、当時の西欧の機械技術は日本には伝わりませんでした。 掘削などの機械技術だけでなく、精錬などの冶金技術もないので、鉱石からの収量も低いまま。 大正から昭和にかけ、日本が近代化した後に、佐渡などの江戸期の鉱山の廃材を再精錬して、貴金属が大量に取れました。 最近は山中の廃墟が人気の神子畑選鉱場(兵庫)や、北沢選鉱場(佐渡)などは、その典型です。 いいかえれば、それだけの金属を無駄にしていたのですね。 という事で、おばQさまのお話を聞いただけで、いろいろな想像が膨らみ、楽しめました。有難うございます。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 カナダの東海岸となりますとだいぶ遠いですね。20年位前、家族4人でナイヤガラの滝を見物に行きました。家内は飛行機に乗っている時間があまりにも長いので、ビジネスクラスでないともう来ないと言ってました。とはいいながらその後イエローナイフにオーロラを見に行きました。もちろん私は寒いのが嫌いなのでいきません。 日本は資源小国といいますが、昔は銅の算出が世界一とか。今だって金は結構採れているようです。これからは海底から採掘が主流になれば、海洋面積世界第6位の日本に期待したいところです。 ところで、江戸時代に海外進出を図っていたほうが良かったのでしょうか? 今頃世界各地に植民地があって、それが独立戦争を日本に仕掛けてくるとか、あるいは日本に植民地の人がウジャウジャいたりとか、どう考えてもあまり良い結果が思い浮かびません。 スペインもポルトガルもフランスも、かっては広大な植民地を持ってましたが、結局は負の遺産になったのでしょうかね? やはり自国を耕して生きるのが正解かもしれません。 |

うそ800の目次にもどる

推薦する本の目次に戻る