- 目的を明確に

ISO規格を読むということは、認証を目的にしているか、近々審査があるとか、あるいはあなたが管理責任者 or ISO担当に任じられたということだろう。まさか恋愛小説とか、ミステリーと勘違いしてISO規格を読むはずはない。認証するにしても、その目的によって読み方は異なる。離婚の原因だって、夫から見れば妻のグータラに我慢できなくなったためかもしれないし、妻から見れば夫の不倫のためということもある。見解の相違をなくすことはできない。

だから己の立ち位置をはっきりさせてISO規格を読まねばならない。勤め先がISO認証することになり、あなたがISO担当になったとしても、認証のアプローチ方法は一律に決まるわけではない。

もし取引先からISO認証を求められたなら……それがどんな規格であれ……最小の労力、最小のコストで認証をゲットすべきだ。御社を良くするためにISO認証することになったなら、まずISO認証すれば会社が良くなるかどうか、よく調査すべきだ。

たぶんISO認証しても会社は良くならないという結果となり、 そのリソースを本当に会社を良くする方法に投入するほうがベターだという結論になるだろう。

同業他社がISO認証したからウチもという流れなら、その他社が認証によっていかほど改善したのか評価を上げたのか調べよう。まったく効果がないという結果がでるほうにポケットにあった5円玉を賭ける。

なんだ、お前の話を聞いていると、真面目にISO認証に取り組むというケースがないじゃないか!

ドウドウ、落ち着いて、落ち着いて!

真面目にISO認証に取り組む? 私はいつでも真面目ですよ。いかに 手を抜くか 効率良く行うかを常に考えています。

- 規格は英文を読む、和文は参考である

普通ISO認証しようとすると、JIS規格票あるいは対訳本を買います。JIS規格票を買い求めた方は残念ですが、対訳本を買いなおしましょう。まず、なぜJIS規格票か対訳本が必要なのか?

JIS規格そのものは国家が制定するものであり……だって国家規格だから……法律と同じくそれを印刷配布しても著作権の問題はないのですが、JIS規格票の様式にしたものは日本規格協会が著作権を持っています。ですからISO解説本の多くはJISQ9001やJISQ14001の文章を掲載していますが、JIS規格票の様式そのままではありません。

そしてまたJIS規格(日本産業規格)の制定は官報で、内容は経済産業省が公報します。但し概要だけですから、JISの全文を知るには日本規格協会からJIS規格票を購入するしかありません。

JIS規格票は当然認証に必要な外部文書となります。認証制度が開始された初期から、認証しようとする企業は、ISO規格またはJIS規格を持っていなければならないとして、審査でISO9001規格またはJISZ9901規格(当時)を持っていることを確認されました。そして解説本に収録されているISO/JIS規格の文言は真に規格通りかどうかわからないからダメとされたのです。もちろんJIS規格票や対訳本のコピーは著作権法に違反です。

それが認証を受けるためにはJIS規格票か対訳本を備えることが必要なわけです。では、なぜ私がJIS規格票ではだめというのか?

ダメな理由があります。また対訳本を買った方も、右側の日本語訳だけをお読みになっているでしょう。

それはいけません! 英語のほうを読まなければならないのです。日English  本語

本語

なぜか?

英文を読むのは、かっこいいからじゃありません。和文が英語と同じ意味ではないからです。日本語を読んで一生懸命認証の準備していても、翻訳が間違っていたら悲劇です。

英語が苦手でも英文を読みましょう。実を言ってISO規格の英語は時制とか関係代名詞の関係つながりなんて難しいことありません。また聞いたことのない単語はみな定義が定められています。倒置もなく文体も決まっているので、要領が分かれば簡単です。注意ですが、定義されてない言葉は、英和辞典でなく英英辞典を参照しましょう。特に注意するのは、日本語化している言葉に騙されないように!

コミュニケーションとはどういう意味でしょうか?

手元の国語辞典では「意思、感情を伝達しあうこと」とあります。

英語ではちょっと違います。to express your thoughts and feelings clearly, so that other people understand them

あなたの考えや思いを他の人に伝え理解させること、同じじゃないかとおっしゃるか?

違います。伝達しあうのと、理解させることは違いますよね。「○○してほしい」と言っても相手がしてくれるかどうか定かでない。相手がしてくれるように伝えることがコミュニケーションです。ちょっとした違いじゃなく大違いです。規格はたくさんの言葉が使われていていますから、翻訳が正しいか、本当の意味はなにかをしっかりと把握しなければなりません。

例えばestablishは「確立する」、maintainは「維持する」、retainは「保持する」、ensureは「確実にする」、implementは「実施する」などと訳されています。

英語の訳は間違いないのか? 適切なのか? 確認しましょう。

例えば、維持と保持は何が違うのでしょう(鼻ホジ)

まあ動詞にしても形容詞にしても使われている単語の数はたかが知れてます。単語帳を作りましょう。単語帳といってもせいぜい数十語です。私は対訳本を買うと、不明な語があれば英語・日本語・定義/解釈の一覧表を作り、対訳本の末尾に貼り付けています。

こんなものです。もちろん単語の数は50や60にはなります。日本語 英語 定義/解釈 あ 維持する maintain 故障や劣化しないように点検して性能機能を継続して保つこと か 確実にする ensure 記録を残す 確立する establish 会社の仕組みや手順を文書に定め実施すること 権限 authority authorizeする権能。移譲することもできる。 さ 責任 responsibility 結果責任ではなく実施責任。implmentationすること、またはその機能。担当者または部門に帰属する。移譲することもできる。 た 手順 procedure 活動やプロセスを実行するための定められた方法

文書化されたものも文書化されてないものも含むな ・・・ ・・・ ・・・ は ・・・ ・・・ ・・・ ま 明確にする define 文書に定める おっと、英英辞典を買うことはありません。私はネットのロングマン英英辞典を使っています。

- 規格は自分主体で読むこと

文章を読むときのスタンスもいろいろあるでしょう。恋愛小説なら主人公に感情移入したり、論文なら批判的な立場になりがちだし、他社の宣伝広告なら余計な形容詞は読まず仕様だけ見るとか……

ISO規格を読むときは、自分勝手に読めばよいのです。自分勝手とは何かといえば、自分に役に立つように、あるいは役に立つかどうか見るわけです。役に立たないことはしないためにどうするかという発想になります。ISOMS規格は認証規格ですから、その文章は常にshallつまり「○○しなければならない」となります。でもshallはたくさんあるし、実際はひとつのshallで複数の要求をしています。みんなやろうとすると疲れちゃいます。なによりも無駄じゃないですか。

ですから自分が納得したことをすることにしましょう。そして納得できないことはなるべくしないで済むように考えます。

やらないで済むのか?

そう、わざわざ新たに余計なことをせず、あるがままで納得させる、これが最善です。

次に進む

次に進む

- 規格は従、現実が正であること

「正」とは独立変数、「従」とは従属変数の意味で使う。関係する部品などで先に決められる事項を「正」といい、それによって必然的・自動的に決まるものを「従」と表現する。ISO規格って偉いんですかね? 「○○をしなければならない」なんてジャイアンのようなことを語っています。お前は生殺与奪の権力を持っている大名か? 領主か! と言いたくなります。

日本では人権が保障されています。私たちは法律と公序良俗に反しない限り、なにをしても良いし、しなくても良い自由があるはずです。

いやISO規格にケンカを売っているわけではありません。ISO規格がケンカを売ってるので、売られたケンカは……日々の暮らしは現実です。浮世とも言います。地に足をつけてない暮らしや考えをしないことを浮世離れといい、そんな人は極楽とんぼと言われます。

「浮世は夢」という言い方もあります。この暮らしは現実ではなく夢なのだ、本当の私はお金持ちとか想像すること。精神勝利とでもいうのでしょうか。でも、それこそが浮世離れ、現実逃避でしょう。暮らしが貧しかろうが苦しかろうが、それは現実です。現実から逃げちゃいけません。

なんのこと?

ISO規格の話です。ISO規格が現実に合わないなら現実が優先します。例えば文書管理を考えましょうか、

御社は創立何年でしょうか? 創立10年、20年、あるいは100年かもしれません。

企業で働く人の平均年齢は41歳だそうです。ちなみに日本人の平均年齢は49歳だそうです。ということは働いてない人は就職前より引退後の方が多いってことなんでしょうね。おっと、自営業もいるから何とも言えないか?

働く人の平均年齢でなく、企業が創立されてからの平均年齢は、帝国バンクによると37歳だそうです。

37歳の会社は、その歴史を通じてしっかりした管理体制を備えているはずだ。その体制は文書であらわされ創立以来運用されてきていることになる。

37歳です 37歳です

今更ISO規格風情に、文書管理をどうしろなどと言われる筋合いはない。

まず自分の会社のルールが間違いないと信じることだ。だって過去何十年も仕事をしてきているのだ。ならばその仕組みは間違っていない。もしISO規格が間違っていないなら、当社の仕組みはISO規格要求を満たしているはずだ。いや当社の仕組みのほうがより優れているはずだ。

それくらい自信を持ってよい。そして多分それは間違いない。

実際に自社のルールと運用を調べれば、その自信は裏打ちされるだろう。

万が一、御社のルールで不足があれば、そこはそっと修正して、元からしっかりした仕組みだった風を装えばよい。

もちろん文書管理以外だって同じだ。自信を持つこと、それを忘れるな。

- 騙されるな

私の長い経験では、ISO審査員もコンサルも大げさなことをいう。規格適合であっても、首をひねったり、おかしいなあ〜と言うくらいは当たり前。そんなとき不安にならず、肩こりがひどいのかしら? 変なことを言う人だと思えばよい。

どうせ、大したことは言ってない。次に多いのは思い込みを絶対正しいと主張する審査員の多いこと。ISOTC委員より規格に詳しいと語った審査員もいた。私が会っただけでも数人はいた。

規格を作った人より、できあがった規格を読んだ人が詳しいってことはないだろう。似たようなものに消防署よりも消防法に詳しい審査員がいた。審査員に消防法違反だといわれたので、審査中に担当が消防署に相談に行って問題ないといわれ、それを説明しても納得しない。それって嘘つきだよね、じゃあ消防署に逮捕してもらいましょうか!

注:警察署だけでなく、消防署、税務署など「署」が付く機関は捜査権・逮捕権がある。同じ公的機関でも保健所など「所」の場合は逮捕権がない。

なお税務署には逮捕権はあっても拘置所がなく、警察署に拘置してもらうらしい。権威を引っ張り出す審査員も多い。

「私ではなくJABが言っているので……」

「UKASが通知を出しているのでダメなんですよ」

「あなたは知らないでしょうけど、そういう決まりなんです」

それを聞いて、そうなのかとか、仕方ないと思うのは、仕事に対する根性が足りません。

「その通知を見せてください」「いつの通知ですか、調べます」すぐさまそう言いかえさなくちゃ、もちろんJABが言ったというなら、JABに問い合わせるのです。ためらうことはありません。

審査員の目の前で電話しましょう。

審査員の目の前で電話しましょう。

UKASの場合はイギリスで時差がありますから、こちらが昼なら向こうは夜です。電話でなくeメールとなります。すぐさま知りたいわけですから外資系認証機関(もちろん審査を受けているところじゃないところ)に電話をするのが最善です。

認証機関が審査契約してない企業からの問合せに教えてくれるのかって?

もちろん懇切丁寧に教えてくれます。なにしろもしかしたら認証機関を替えるかもしれないのですから。実を言って、審査員にそう言われて問い合わせてみて、実際にそうだったという経験がありません。みんな嘘だったのです。

嘘と言って悪ければ、ハッタリだったのです。

いや審査員が勘違いしていたのでしょう。私が全力を尽くして審査を受けていたのは事実です。

審査員の皆さんは、田舎者がそれほど真剣だとは思いもしなかったのでしょう。審査では誘導尋問、ハッタリ、脅すなど常套手段です。

言った言わないが生じやすいから質疑応答はしっかり記録しましょう。なぜかわかりませんが、審査を録音とか撮影はしていけないことになってます。それで審査を受ける本人は大変でしょうから、助手が速記録を作ることがよろしい。

言った言わないが生じやすいから質疑応答はしっかり記録しましょう。なぜかわかりませんが、審査を録音とか撮影はしていけないことになってます。それで審査を受ける本人は大変でしょうから、助手が速記録を作ることがよろしい。

でも手違いでポケットにボイスレコーダーが紛れているかもしれないし、更に誤って録音ボタンを押してしまうかもしれません。あるいは監視カメラが生きているかもしれません。

そんなことのないように気をつけましょう。(´・ω・`)

注:審査の録音・撮影禁止はISO17021-1には見当たらない。撮影してもよいという審査員もいるから、ルールで禁止されているとも思えない。

- 知恵を借りる

ISO規格解釈とか運用で迷うようなことがあったり、コンサルや審査員からおかしなことを言われたら、自分たちだけではどうにもなりません。

そういったときには知識のある人、知恵のある人の力を借りるべきです。

私はISOに詳しい人なんて知らないよ……そんな弱気では困ります。

天は自ら助くる者を助く、己の仕事を達するためには恥も外聞もありません。ひたすら邁進あるのみ。1990年代でしたが、コンサルの語るのと審査員が語るのが違い、更にどちらも嘘っぽいのです。どうしたらいいかと迷っていましたが、たまたまISO雑誌にISOTC委員が書いている記事があり、そこにメールアドレスがありました。

まさに蜘蛛の糸であります。その方にメールで疑問を問い合わせました。数日後にご返事をいただき、それはこうこうしかじかであると教えていただいたことがあります。コンサルも審査員も間違っていました。

それに味をしめて、それ以降トラブルがあったときはISOTC委員に問い合わせたことが数回あります。その後、都会に出てきて認証機関のえらいさんと知り合うようになると、そういった方に問い合わせをすることが多くなりました。もちろん審査を受けているところでない認証機関の取締役に問い合わせるのです。ISOTC委員よりは聞きやすいです。それに審査でトラブルが起きれば、すぐその場で問い合わせできますから。

私が疑問を持つわけですから、いずれも審査員が提起した問題がまっとうだったことはありませんでした。すぐさま「他の認証機関は問題でないという。不適合の根拠をしっかり示してもらわないと同意できない」と言いました。それを拒否されたことはありません。ただこの方法の欠点は「そんな認証機関を使わずにウチに鞍替えしなさい」と言われること。タンスターフル、なにごともただのものはありません。

とはいえ、そう言われても私は認証機関を変えたことはありません。だって業界団体が作った認証機関と契約しているので個人の判断で鞍替えできるわけがありません。それが日本の認証機関がレベルアップしない原因でもあるのでしょうけど。あるとき認証を受けている認証機関から「ロゴマークの使い方が変わります」というレターが来また。読むと「UKASからの通知で……と変わります」とあります。

なんでも素直には納得しないのが私の取り柄(?)ですから、UKASのウェブサイトをチェックしました。確かに改定通知がアップされてましたが、認証機関からのレターとは内容が違います。

すぐさま付き合いのない認証機関に電話して、UKASの通知内容を教えてくださいと聞きました。ちゃんと教えてくれました。謝謝

あっ、もちろん認証機関から来た通知の内容は間違いでした。誤訳したのでしょう。

えっ、間違いを教えてやったかって?

なことしませんよ。数日後にまた通知が来たので見れば、訂正通知でした。

有益な環境側面がないとか審査員の話がおかしいな、判定がおかしいんじゃないか、審査に関係ない余計な資料の提出を求められたなんてときは、即行動をとりました。

だって、ISO担当というのは認証をすることがお役目でしょうけど、審査員に言われたからって、会社を悪くしたり会社の情報を漏らすことじゃありません。

世間にはISO審査で会社を良くするなんて語る人がいますが、私はISO審査で会社を悪くしないように努めました。マジです。

- 基本を知る

マネジメントシステムというのは会社の仕組みだ。一旦決められたならそれは維持されなければならず、時とともに変わってはならない。よって必然的に書き物となる。その書き物は、会社規則集とか規定集と呼ばれる。

それは、会社のマネジメントシステムを書き表したものであるが、それそのものを会社の仕組みと呼んでもよく、実質的に会社そのものである。いかなる会社であろうと機関であろうと、組織が具備する要件はそんなに変わらない。組織によって提供する製品・サービスが違っても、基本は製品・サービスの素材を調達しそれをアウトプットに変え提供する本来業務のプロセス、そしてその本来業務を支える支援業務によって成り立っている。

ISOMS認証はその会社のマネジメントシステムを、審査する規格を切り口としてISO規格を満たしているか否かを点検することだ。だから認証を目指す担当者は自分の会社の仕組み、マネジメントシステムを理解していなければならない。

もちろんISO認証だけなら、会社の仕組みすべてを知ることはない。認証を受ける規格の観点からのみ、御社の仕組みを理解することでよい。会社の仕組みを理解するとはどういうことか?

会社のマネジメントシステム イコール会社の規則集であると述べた。だから会社の規則集を丸ごと理解すればよい。もちろん暗記することとは違う。大要としてどういう仕組みになっているかを理解し、詳細はどの文書に定めてあるかを知っていることでよい。それともう一つある。それは書き物と現実が一致しているかどうかである。

往々にして、時と共に書き物と現実は乖離していく。

理由として、まず熟練していれば業務遂行において文書を参照することはない。また限定された範囲の仕事であれば、文書によらず口頭での伝承で十分作業は伝わる。

また業務とルールの乖離を気にしないことが多い。改善や外部の要求から実務が変更になってもルールをそれに合わせて変えなくても特段支障が起きない。

そんなことで時間の経過とともに、多くの組織で文書に定めた手順と、実際に運用されている手順が異なっていく。

そのためにISO規格でも文書の定期見直しが必要とされている。言い換えると文書の定期見直し時期までは、文書と実務の齟齬は認められているともいえる。注:2015年版ではISO9001もISO14001も共通テキストと同一となり、定期見直しなどの文言がなくなったが、ISOTC委員の解説では「要求事項は前版と変わっていない」とある

(注1)。

規格のどこに書いてあるんだ? なんて言ってはいけない。ISOTC委員が言うならそうなんだろう。ふーん、 へー、 ほー。 ともかくISO担当者であるあなたは、ISO規格の規格要求に自分の会社のルールのどれが該当するか頭に浮かぶなければならない。そして同時に実務とルールのずれや不足があるかどうかを常に認識しておく。そして機会を見つけてそういう齟齬を修正しておくこと。

品質保証屋であれば、それは基本的な能力である。

- 常に問題意識を持つ

勉強とは学問を習うとか、本を読むとか、練習問題をすることではない。日々の仕事や日常生活で知らないことや興味を持ったことがあれば、それを調べることだ。

新聞や本で、知らない単語(日本語であろうと外国語であろうと)があれば、辞書を引く、ネットで調べる、手帳などにメモする、そういう積み重ねが勉強だ。

なにか知らなかった情報が入れば、無邪気にそれを信じるのではなく、ソースを調べるとか、ほかの解釈がないのかと考えること。そういう裏を取ることを面倒くさがってはいけない。

裏を取らないで相手を攻撃して、それが事実無根で自分が悪者になることを俗にブーメランという。立憲民主党ではよく見かける(注2)。 誰かに何事でも質問されたら「そんなこと自分で調べなさい」と言わずに、自分が調べて教えたほうが自分のためになる。もちろん相手の勉強の機会を奪うことになるが、そんな些事を気にすることはない。

収入印紙金額、手紙の切手代、電車の乗り換え、ISO規格の文言、引用規格、そういったことを常日頃していると、ものすごく知識が付くし調べ方が上手に早くなる。それは力だ。

そしてその結果、日常会話あるいはISO審査で、誘導尋問に引っかからなくなり、騙されなくなることを保証する。

- 規格は仕様書に過ぎない

「ISO規格は素晴らしい仕組みだ」と語る人がいる。私には、その人は全くISO規格を理解していないとしか思えない。それ以前に物事を考えない人だと思う。

別にISO規格が立派でないというのではない。理由は、ISO規格は仕様書であり設計図書ではないからだ。

仕様書とはつまり、こういうものが欲しいというだけで、具体的にどうしたらできるかを語っていない。だから「ISO規格は理想を語っている」かもしれないが「ISO規格は理想を作る方法を語っていない」のである。ちなみに零式艦上戦闘機(ゼロ戦)の要求仕様書は次の通りだったそうだ

(注3)。

十二試艦上戦闘機計画仕様書- 用途

援護戦闘機として、敵の戦闘機よりも優れた空戦性能を備え、迎撃戦闘機として敵の攻撃機をとらえて撃滅できること。

- 全幅

12m以内 - 最大速度

高度4000mで時速500km以上 - 上昇力

高度3000mまで3分30秒以内 - 航続力

期待内のタンクだけで高度3000mを全馬力で飛んだ場合、1.2時間から1.5時間であること。

……以下略

これをみて、すばらしい飛行機だと思う人がいたらおかしい。製造会社がこれを満たすものを設計できるかどうかわからないのだ。

仕様書に時速500km以上とあるのが素晴らしいなら、600km以上と書けばもっと素晴らしいのか?

仕様書は、狙いであり要望であり実態ではない。言い換えれば、仕様を満たすためにどのような仕組みを作るかは組織(認証する会社)の勝手であり、同時に責任である。もちろん現実は、過去より会社に存在して、そして実際に機能しているマネジメントシステムが、ISO規格に適合していることを説明することになるのだが。

顧客から要求仕様を出されてシステムを作るのではなく、店頭にあるパッケージソフトが顧客の要求仕様を満たすことを説明するのと同じだ。そしてパッケージソフトを売るよりISO審査は難しい。というのは、自社の仕組みが規格を満たしていることを説明しても理解できない審査員が多いからだ。

会社にとっては規格は従、現実が正であるが、審査員にとっては規格が正、現実が従なのだ。

企業では規格が優先する考え方では対応しかねるし、形だけ繕えば二重管理になってしまう。それは会社を悪くするばかり、

おっと、プロセスアプローチでしっかり審査ができる審査員はそうではないことを明言する。そしてそういう方は非常に少ないことも明言しておく。ともかく規格を読むとき、社内を動かすとき、審査の際に、常にISO規格は仕様書にすぎないこと、それを実現するのではなく、自社のマネジメントシステムが規格適合であることを説明することが仕事であることを忘れてはならない。

「ISO規格に書いてあるから」そんなことをISO担当者なら言ってはならない。「当社ではこういう規制を受けこういうためにこういう規則で動いています。それはISO規格を満たしている」と言いましょう。あなたは浮世で金を稼いで家族を養っているのです。

- 用途

- 審査は対等である

これは規格の読み方とは違うけど、とても大事なことだ。

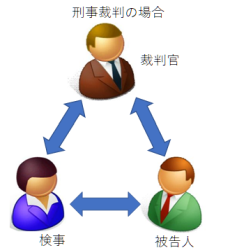

私は審査は裁判と違い、不完全な形態だと考えている。ISO審査と裁判を比較すると、大きな違いというか審査には欠陥がある。

刑事裁判には検察、被告人、裁判官がいる。検察が被告人の犯行を証拠と根拠で示し、裁判官は検察の主張が正しいか否かを判断する。一般的に、裁判官は被告人を裁くと考えているけど、本当は検察の主張を裁いているのだ。

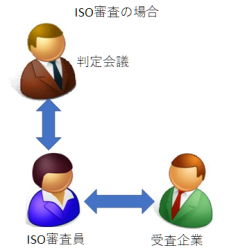

裁判と違い、ISO審査には審査員と受査側しかいない。裁判になぞらえれば受査側が被告人なのは明白だが、審査員は検察なのかそれとも裁判官なのか?

ISO第三者認証制度の仕組みから見れば審査員は検察であることは明白だ。そうすると裁判官に相当するのは認証機関の判定会議もしくは同等のプロセスが当たるのだろう。

しかし判定会議はISO審査員と対立するものではない。検察である審査員から見ても、被告人である受査企業からみても、判定会議は裁判官ではなく審査員の上司である。検察官の主張を、その上司が判断するのではつじつまがあわない。だが現実は、審査員が終審(注4) の検察兼裁判官となる。

このように客観的な審理を受けられず、かつ一審しかないのがISO認証審査だ。審査員は警察官と検察官と裁判官を兼ねている、まるで神、絶対者である。この仕組みがまず問題だろう。もちろん審査結果に同意できない場合、受査側は認証機関に異議申し立てできる。しかしそれさえも裁判と同等ではない。最終決定権はこれまた認証機関にある。認証機関の決定に受査側が同意できないときは、認証機関を替えることしか手がないのが現実だ。

認証機関によって判決(不適合か否か)が異なるというのも驚異ではある。裁判の根拠となる法律は共通でなければグローバルスタンダードでないのね!注:もちろんISO審査とは民民の契約である。契約違反なら民事訴訟を起こすことは可能だ。つまりISO審査はISOMS規格と下位の諸規定そして関係法規制に基づいて行うことを審査契約で取り交わしている。そこから逸脱した判断は契約違反である。だから納得いかない審査結果に対してのまっとうな対応は、民事訴訟となる。もちろん私はそんなことしたことがないし、聞いたこともない。

だが間違えた審査の結果生じた金銭的被害や風評被害が看過できない場合は、被審査組織が原告となり、契約違反訴訟を起こすことは可能だ。ぜひともそういう勇気ある企業が現れてほしい。

過去に事故や違反が見つかって認証停止などの処分を受けた企業は多数ある。ああいったものだって、真に企業に責があるのかどうか吟味しなければおかしい。企業に違法や事故があったとしても、審査が適正だったということではない。後出しで認証停止となったことを、契約違反として裁判を起こすことは可能だろう。違反や事故があった企業であっても、審査の際にうそをついたか否かは裁判ではっきりさせないとならないはずだ。

実を言ってもう7・8年前になるが、某商社が売却した土地に土壌汚染があった事例で、商社が認証機関を訴えると言ったとか聞いたことがある。大手商社なら認証機関などアリを踏み潰すようなものだろう。

実際に訴訟になれば、ものすごいインパクトがあったと思う。

かようにISO審査とは公平でもなく透明性にも欠ける仕組みだが、企業の担当者はこの不平等な条件で戦うしかない。

だが、土俵は不平等でも我々が下手に出ることはない。堂々と対等に交渉すべきだ。

そもそもISO17021-1によると我々企業はクライアントつまり顧客だ。お金を払う人が頭を下げるなんてことが、この世にあるはずがない。札束で審査員の頬を叩くこともないが、相手が理不尽なことをいうのを「さすがお代官様」とお世辞を言い追従することはない。

堂々と思うことを言い、筋違いは拒絶しなければならない。

まあそれは私が25年間の経験でたどり着いたことではある。

審査は企業を指導する場ですと語った審査員がいた。御社のマネジメントシステムを良くするために来たと語る審査員もいる。

こう言いましょう、審査は審査員を教え諭す場と考えていると、