ここで「背景」とは一般的な意味である人物の後の景色とか、なにごとかの裏にあることがらという意味ではない。ISO14001:2015の「序文」の最初の項「0.1背景」のことである。

今から4年前に、「背景の背景」という文を書いた。そのときは持続可能性が存在するとは証明されていないこと。存在がはっきりしていないものを実現しようとする規格はその存在意義が疑われると書いた。

あれから4年経って、私は持続可能性が存在しないと確信するようになった。そういう前提に立つといろいろおかしいと思うことがあり、湧き上がってきたことを書く。

まず下記の文章をお読みください。

上の文章は、前述したISO14001:2015の「0.1背景」である。

ISO規格の意図と概要を語るのが「序文」であり、その序文の書き出しが「0.1背景」である。

もし、仮に、万が一、上記「0.1背景」が「真」でなく「偽」であれば、ISO14001の本文も「偽」ということになる……ここまでは4年前と同じである……いや、ネガティブな言い方ではいけない。ISO14001本文が「真」であるためには、この「背景」が「真」でなければならない。

本日は上記「0.1背景」について考える。

- では最初の文の前半である。

この文書を読んだだけで「おかしいぞ!」と思わなければならない。

「持続可能社会は原始社会だけだ」という言葉がある。原始社会って何だとなるが、人類の誕生から、文字・金属器・都市・国家などで代表される古代文明が興るまでの期間を呼ぶらしい。

人類をホモ・サピエンスとすると原始社会の始まりは20万年前、その終わりは最古の古代文明で紀元前5000年頃、つまりこの間の約19万年間が原始社会ということになる。というと原始社会でないのはつい最近の7,000年くらい、人間の歴史のほとんどが原始社会ということになる。社会の移り変わり模式図

20万年前★ 00:00

🕚原始社会 BC8000 22:48 農耕社会 AD1800 23:58 工業化社会 AD1920 23:59 消費社会 AD1960 24:00 情報化社会 左図は模式図で、原始社会の期間は、人類の歴史のほとんど95%以上を占める。

正確には原始社会が全体の95%で、農耕社会から情報化社会までたったの5%だ。年代の右に原始時代開始時を0時に現代を24時にした時刻を書いてみました。時代・時代の長さのイメージわかるでしょ?

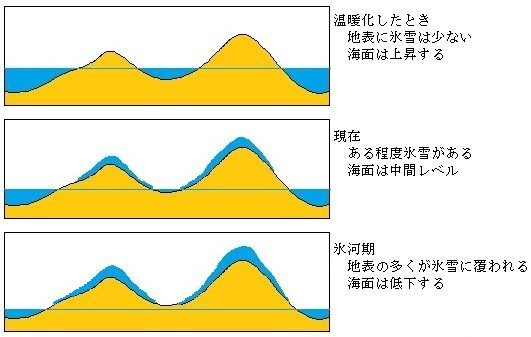

原始社会も変化がなかったわけではない。気候で言えば氷期・間氷期の繰り返しもあった。20万年では大陸が目立つほど移動はしていないが、海面は過去20,000年間で約130mも上昇した。

最近海面上昇が大変だといわれるが、現在までの過去8,000年間は異常に海面レベルが変化していない時代である

(注1)。 今、今世紀末までに海面が数メートル上昇すると大騒ぎしているが、今から6000年前から更に3000年の間には50mくらい上昇した。

また超巨大な火山の噴火もあった。それによる寒冷化も甚大だった。

しかし自然界の環境変化は著しかったが、農耕以前は人間が自然界へ与える影響が小さいこと、人類の文化はあまり変化がしなかったことから、ひっくるめて原始社会と呼ばれているわけだ。

そして人間の歴史のほぼ95%を占める原始社会は、長続きした。例えば縄文時代は1万年くらい続いた。その間、石器も土器も暮らしもかなり変化した。しかし、縄文時代1万年の変化より、最近の500年間の変化のほうが大きい。

長続きと変化の少ないこと、それすなわち持続可能社会であると考えたのだろう。原始社会はあまり変化がなく長続きしたことは間違いない。しかし原始社会なら持続可能だと証明されたわけではない。人間が自然界へ与える影響が小さくても、自然環境の変化、例えば気候変動や地殻の変動が大きければ、人間は生存できなくなってしまう。そう考えると、持続可能とは人間の意志でどうこうなるのではなく自然環境次第であるような気もする。

おっと、人間の暮らしに変化があれば持続可能といわないわけではない。そもそも持続可能とは何かとなると、

出典:ブルントラント報告書「我々共通の未来」1987、持続可能とは変化のないことではなく、常に発展している状態を意味するようだ。「ようだ」というのは持続可能性の定義はこれ以外ないから、その解釈はブルントラントに聞くしかない。

では原始社会が持続可能かどうか考えてみよう。 日本の場合、原始社会とは、旧石器時代、新石器時代(縄文・弥生)の20万年とされている

(注2)。 米を栽培するようになり人口が増え、鉄器が入ってきて古代国家ができ、ドラッグストア業界と同じく小さな国家(ムラ)同士が争い、ドラッグストアチェーンがだんだん大きくなると同じく国が大きくなり、やがてかなりの広さを支配する古墳時代となる。それから日本人の活動は連綿として続き21世紀の今があるわけだ。さて21世紀の今、人類の文明は持続可能でないとされている。

持続可能でないと証明しようとしたのは私の知る限り、メドウズ夫婦の「成長の限界」が最初かと思う(注3)。 もちろんはるか昔から資源が枯渇するとか、人類は幾何級数的に増えるから…と語った人は大勢いるが、数式をたて限界があると論じたのはメドウズが最初かと思う。疑問なのだが……

メドウズの「成長の限界」は1972年発表だ(日本でもアメリカでも)。

他方、ブルントラントの報告書「我ら共有の未来」は1987年である。ブルントラントはメドウズを読んでないはずはない。ならばどうして、持続可能な発展が存在しうると考えたのだろうか?

ブルントラントがボケていたという可能性はないだろう。当時、ブルントラントは48歳で働き盛り、その後首相にも返り咲いている。

1998年にはWHO事務局長になり「タバコは人殺しだ」と叫んでタバコを殺した。とてもボケ婆ちゃんとは思えない。

1998年にはWHO事務局長になり「タバコは人殺しだ」と叫んでタバコを殺した。とてもボケ婆ちゃんとは思えない。

2020年現在のWHOの事務局長はヘドロス爺であるが、こちらは新型コロナウイルス流行に一役買ったボケ老人であるのは確実だ。では現在が持続不可能で、原始社会が持続可能であるということになる。それは正しいのだろうか? もしそうならどこかで文明のフェーズが変わったはずだ。

文明のフェーズを一次エネルギー(注4)。 、つまり人力、畜力、化石燃料、電気、原子力で分けるのが定番だが、それが時代区分とどう関連するのかわからない。関係ないように見える。使用エネルギー量で時代を分ける考えもある。まあ似たような形になる。

上図は人類がどんなエネルギーをいかほど使ってきたかという模式図である。

この進化の中に断絶があったようには見えない。人類誕生から今までで最大の革命は火の使用だろうが、火はホモ・サピエンス誕生前から使用されていたことは確実である(注5)。 となると原始社会以降において断絶となるような出来事はないようだ。断絶がないとはどういうことか?

思考実験だが、文明の進化を数学的帰納法で考えてみよう。21世紀の現在、文明は持続可能ではないと大勢が語っている。みんなで語れば本当になるわけではないが、資源、エネルギー、温暖化などを考えれば持続可能でないのは本当のようだ。

さて、20世紀の文明が持続可能でないとメドウズ夫婦が語っている。20世紀と21世紀は文明の進化はほぼ一直線で、その間に大きな断絶はない。

19世紀は価値観も技術も20世紀と断絶はない。ならば19世紀の文化も持続不可能だったはずだ。

どんどんさかのぼっていけば原始社会にたどり着く。

となると、現在が持続可能でないなら原始社会が持続可能ではないことになる。

原始社会はシームレスに現代文明につながっているわけだから、それは否定できないように思える。

「原始社会は持続可能でない」が「真」となると困ったことになる。だってホモ・サピエンス誕生以降、人間社会はずっと持続可能でないことになる。

となると、規格の序文の最初の段落

将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすために

この文章を

将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすことは不可能である。

と改めなければならない。そしてそれに続く文章

持続可能性のこの"三本柱"のバランスをとることによって達成される。

これは下記のように、

環境、社会及び経済のバランスの三本柱のバランスをとっても持続可能な開発は不可能である。

としなければならない。

だって三本柱のバランスをとれば地球温暖化を止めたり、資源枯渇を回避できると思うか? そんなことで我々が直面している大問題が解決するわけがない。

もしこれを否定する人がいれば、地球温暖化を解決し、資源枯渇を解消できるはずだ。それほど有能な(無知な)人はいないんではないか?もちろん、持続可能が存在しないとしても、悪化する速度を抑えようとか、できる改善を図ろうとする行為は無意味ではない。

温暖化ガス排出削減をしても温暖化は止まらないけど、温度上昇を少しでも下げることができればありがたい……つまり海面上昇には堤防の補強や移住などにより、農作物の被害に対しては栽培を北へ移すことなどによって、被害を少なくできるかもしれない。ところで持続不可能な代名詞といえば、地球温暖化とか資源枯渇が真っ先に出てくる。

じゃあ、他は大丈夫なのかといえば、リンの枯渇、水資源と課題山積だ。

しかしもっとすごいのがある。それは土壌の問題がある。土壌の問題もいくつもあるが、ひとつに土壌の老化があり、もっと喫緊重大なのは農業の持続可能性だ。

土壌の老化というのは単純だ。そもそも土壌とは岩石が風化したものに、様々な有機物がまじったもので、植物が生えやすくなったものである。植物の生育には最適な土壌の粒粒のサイズがある。そのサイズは岩石が数百万年から1千万年くらい風化されたものが良いらしい(注6)。 。

理想を言えば地形の回春によって常に地球の土壌のサイズを一定に維持できるなら芳しいが、現実には地球の年齢が増すごとに造山活動が沈静化して、地表の土壌のサイズがだんだんと細かくなり、植物が生えるには不適になるという。

まあ高々数千年、1万年では問題にならないだろうが、人類が今後数千万年生存するつもりなら、土壌の劣化により農業のみならず、植物の生息問題がクローズアップされる。農業の持続可能性とはなんだろう?

実は農業が持続可能であるとは証明されていない。というかそもそも持続不可能なのだ。

紀元前8,000年頃(今から1万年前)、農耕が始まったとされる。そのとき農業がおこなわれた土地が今どうなっているかというと、大河が流れ定期的に氾濫する地域以外は塩害で放棄されている。エジプトのナイル川流域とか黄河の流域は今も農業がおこなわれているが、そこはほとんど毎年洪水により上流から土砂が運ばれてきた。そういう土地でないと土壌に含まれる養分が枯渇してしまうことと、灌漑による塩分の蓄積によって農業が続けられない。同じ土地で連作できるのは水稲だけとも言われる。水を入れる田んぼでは老廃物の排出、新しい栄養分や土壌の流入という特殊性(裏技)によって連作が可能となる。まさにエジプトのナイルの洪水と同じだ。

ともかく何らかの方法で畑に蓄積する老廃物、新しい栄養分の補充を図らなければならない。私の住んでいるあたりでは、小松菜を栽培している農家が多い。大都市がすぐそばにあるから年中生産できる小松菜はドル箱だ。

小松菜のハウス栽培の発祥は市川市とか聞くが、最近は船橋市でも小松菜農家が多い。

小松菜のハウス栽培の発祥は市川市とか聞くが、最近は船橋市でも小松菜農家が多い。

以前、老人クラブの地域研修で小松菜農家を訪れたことがある。お話を聞くとビニールハウスでの小松菜生産は、農業というより工場と同じである。種まきから肥料、給水、その他の作業の工程がしっかりと決まっていて、4週間で収穫され出荷される。ハウスだから天候もあまり関係ない。

野菜が土壌から持ち出す栄養分(物質)を十分に把握していて、持ち出した分を補充(施肥)する。

同じ例だが、昔読んだ「ハワイ」という本にあった話で、パイナップルが農場から持ち出す元素をキッチリ補充するという発想で、土壌の亜鉛含有量まで把握していた

(注7)。

そういった方法でないと農業の持続可能というのは実現しないようだ。

熱機関(それには地球も入る)が、不要なエントロピを系外に排出するのと同じようなイメージである。廃棄物・廃熱を系内に溜めこんでは持続可能は不可能なのだ。

いろいろ横道にそれたが、ISO14001の「序文」の第一項「背景」に戻ろう。

序文に間違いというか、事実と異なることがあれば本文は無意味なのか? という問題はどうだろう?

そもそもISO14001の目指すところは何なのか? そりゃリオ会議とか経緯はいろいろあったのだろうけど、持続可能がISO14001程度で実現できるはずはない。

当初のISO14001の意図は持続可能の実現ではなく、「遵法と汚染の予防」であった。「持続可能」と「遵法と汚染の予防」を比較すれば、前者は後者より一桁も二桁も重大かつ困難なことは言うまでもない。だが後者も重要であることも言うまでもない。それは環境経営の基本である。となるとどういうことになるのだろう?

序文の第一項が事実と異なり「偽」であるから、本文が無意味であるとは言えないだろう。いや序文があって本文に展開されたとも思えない。規格本文が作られそのオーナメントとして序文が書かれた可能性のほうが大きい。

というのは本文が変わらなくても序文はどんどん変わっている。ISO14001:1996の序文では

「持続可能な開発を含む環境問題に対する利害関係者の関心の高まりを背景にしている」

ISO14001:2004の序文はまさにまっとうになった。

「この規格の全体的なねらいは、社会経済的ニーズとバランスをとりながら、環境保全及び汚染の予防を支えること」

であった。すばらしいと心底思う。

しかし、2015年版ではなぜか

「持続可能性の環境の柱に寄与することを目指し」

とまさに拡張自我である。いや、傲慢不遜と言おう。

身を飾っても中身がなくちゃダメ、軽トラにあまり重いものを載せるのもだめ!ならば、ISO本文は「遵法と汚染の予防」には有効であり、序文の「背景」にある持続可能性の達成は無理ということで良いだろうか?

そういうことで手を打つとしよう。

次回、ISO14001改定時には、持続可能が実現するという事実無根な大言壮語を見直すべきというのが、本日の結論である。

ところで、持続可能は存在しないとなったとき、人類の将来はないと悲観することもなさそうだ。過去、多くの種が絶滅してきた。恐竜も、モアも、サーベルタイガーも、ネアンデルタール人も。

ならばホモ・サピエンスが絶滅したところで、不思議でもなく異常なことでもない。そして不幸でもなく悲劇でもないはずだ。

悲劇とは人の死に終わる演劇、喜劇とはハッピーエンドに終わる演劇らしいけど、過去から存在したすべての喜劇の主人公で死ななかった人はいない。悲劇・喜劇といってもその瞬間だけの話だ。それに持続可能でないといっても、人類が絶滅するとは決まっていない。惑星衝突、大地震、異常気象、資源枯渇が現実となれば、数十億人も養うことはできないだろうけど、数百万人あるいは数千人は生存できるかもしれない。トバ事変ではホモ・サピエンスは数千人から1万人に減少し、そこから現在まで増えてきたという学説もある

(注8)。

あるいは感染症によって大量死が起きる可能性もある。新型コロナウイルス流行がその嚆矢でないことを祈ろう。かってオウム真理教という犯罪組織があったが、これからも人口増を恐れる宗教団体などがBC兵器によるテロをするかもしれない。

いやいや、自然の摂理で特定の生物が増えすぎるとフィードバックがかかることも想定される。アレルギーの増加、結婚しない人の増加などは、それが顕在化したものかもしれない。そうなればある程度の期間はケンシロウの世界となった後、少数の人たちによる新しい秩序、文化、社会が構築されるだろう…と期待する。

そう考えると、「将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすために、環境、社会及び経済のバランスを実現しなければならない」なんて決めつけることは全くない。

持続可能性がないとしても、人は論理的に考え倫理的に生きていくべきだし、それはISO14001と齟齬はない。この序文の背景のように、大言壮語を語りシャカリキになることはない。

本日の振り返り

本日の振り返り

なぜ序文の背景をこのような誇大妄想な文章にしたのだろうか?

ISO14001の意図は「遵法と汚染の予防」であると言い切って良いではないか。それは十分価値あることだ。

できもしない大法螺(おおぼら)を語るのは恥ずかしい。

注1 注2 注3 「成長の限界」ドネラ・メドウズ他、ダイヤモンド社、1972

注4 一次エネルギーとは自然界から得られたエネルギーをいう。一次エネルギーには石油、石炭、天然ガス、ウラン、太陽光、水力、風力、地熱などがある。

一次エネルギーは使いにくいので、我々は一次エネルギーを直接ではなく、使いやすく電気や都市ガスなど二次エネルギーに変換して使っている。

注5 ホモ・サピエンス誕生よりはるか以前、170万年前のヒト属から火を使っていたという証拠がある。

注6 「土とは何だろう?」久馬一剛、京都大学学術出版会、2005

注7 「ハワイ」ジェームズ・ミッチナー、時事通信社、1962

注8 トバ・カタストロフ理論と呼ばれ、75,000年前にインドネシアのトバ火山の大噴火で寒冷化がおき、人類が大量死滅したという。それによってボトルネックが生じ、人類の個体数が大きいわりに遺伝的特徴が均質であるのはそのためという。

うそ800の目次にもどる

ISO14001:2015年版規格解説へ