22.08.22

���f��

������

�ŋ߁A���R��u�ɋÂ��Ă���B���̖{�͂܂��ǂ�ł��Ȃ������B�Ƃ����̂͏����O�ɂ����s�}���ق̑��������ň���������Ȃ������B�ʂ̕��̒n�����g���̖{��ǂ���p���Ă����̂ŁA���߂Ďs�}���ق̑���������������A�W���u�i�C���Ƃ����J�e�S���[�ɂ������B���������̕��ނ������̂ŁA��l�̖{�i�������Ӗ��ł͂Ȃ��j�̃J�e�S���[�ł̓q�b�g���Ȃ������̂��B

���� ���� �o�Ŏ� ISBN ���� ���i

15����̒n�����g�� ���R ��u ��Q�� 9784594089948 2022.01.31 1540�~

�^�C�g������̈�ۂ́A�S�A�����哝�̂̉f��̂悤�ɐ��Ԃ��ꂵ�Ă��Ȃ��q����������]���悤�Ƃ����{�̂悤�Ɏ���B�Ƃ͂������܂Ő��R���̖{��10���߂��ǂ�ł������Ƃ���A�ނ͐�ɂ���Ȗ{�������Ƃ͎v���Ȃ��B�����ƌ��������Ƃ��ł����������߂Ă���邾�낤�B�����v���ēǂݎn�߂��B

�{�̍\���̓}�X�R�~��{���邢�͊w�Z�ŋ������Ă���n�����g���ɂ�錻�ۂ∫�e���Ȃǂɂ���20�̐ݖ���グ�āA����͖{������ǎ҂ɍl��������`���ł���B

�ނ����̖{�łǂ̂悤�ɓ����Ă��邩�������ẮA�{������Ȃ��Ȃ邵�A������������Ȃ��Ƃ͋ւ��肾���炻���͏����Ȃ��B

�u��v�Ɓu�F�̂��������v�͖{������̈��p�ŁA�u�����l�������Ɓv�ȉ��̕��ӂ͎��ɂ���܂��B

��1�@�z�b�L���N�O�}�͐�ł���́H

BBC��2020�N7��21���Ƀz�b�L���N�O�}��2100�N�܂łɐ�ł̋��ꂪ����ƕ��B

�����l��������

�S�A�̉f��ŁA�傫���������[�g���Ƃ��������ȕX�R�i���X�H�j�ɁA�����������V���N�}������Ă���f���́A

�V���N�}�̐������͎��ۂɂ͑������Ă���Ƃ����f�[�^���o�����A�k�ɊC�̕X�̓V���N�}�Ƃ����킪����Ă��牽�x���n���ĂȂ��Ȃ������Ƃ����������B(��1) �B

�Ƃ���ő����̖{�ł́u�V���N�}�̐l���v�Ƃ����\�������Ă���BPopulation�͑����̏ꍇ�A�l���Ɩ�Ă��邪�A�V���N�}�̐l���͂Ȃ����낤�B�Ƃ����ČF���ł����������B�p��ł́A�l�̐���population�A�V���N�}�̐���population�A�n���̈�o���łȂ������͂ЂƂ������ƖĂق����B

��2�@�k�ɊC�̕X�͌����Ă���́H

IPCC��2021�N�Ɂu�k�ɊC�̕X�͉ߋ�30�N�Ԃ̊ԂɌ����Ă��āA�n�����g������ȗv���ł���v�Ɣ��\�����B

�����l��������

�k�ɂƓ�ɂ͉����Ⴄ���c�c�Ȃ�Ďq���̂Ƃ��A�Ȃ��Ȃ��ł͂Ȃ����N�C�Y���������悤�Ɏv���B�Ⴄ�_�͂��낢�날�邾�낤�B

(��2) �B

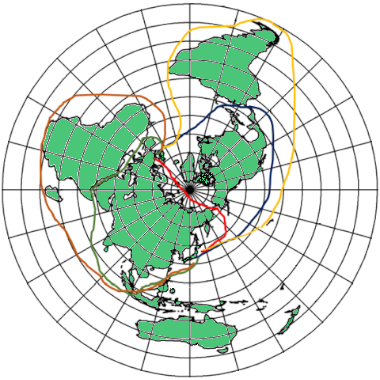

���B�ƃA�W�A�����ԍq�H�̓A�t���J��]�����A��A�����J�̃z�[��������A�����ăX�G�Y�^�́i1869�J�ʁj�ƃp�i�}�^�́i1914�J�ʁj�����Ȃ��B(��3) �B

���F�c�p�i�}�^�͌o�R

�I�����W�c��ăz�[�����o�R

�ΐF�c�X�G�Y�^�͌o�R

���F�c�P�[�v�^�E������

�ԐF�c�k�ɊC�q�H

�P�[�v�^�E����z�[�����o�R�͂Ƃ������A�p�i�}�^�͂�X�G�Y�^�͂��o�R���郋�[�g�����A�W�A�Ɖ��B�̃��[�g�͂Ƃ�ł��Ȃ��������Ƃ��킩��B

���ۂɖk�ɊC��ʂ蒆���Ɏ���q�C�������̂�1496�N�x�l�`�A�̃W�����E�K�{�b�g���B

�Ȃ��ߋ�1000�N���炢�̋C���ω�������ƁA1500�N���܂ł͉��g���������A1500�`1900���͒ቷ�������������B�W�����E�K�{�b�g�͍Ō�̃`�����X�������悤���B�����̉��g�� �ƌĂ��B

�X�ɂ����̂ڂ�ꕶ����͒������g��������������������C�X�̖ʐς͂���ɏ��Ȃ������͂����B�Ƃ������k�ɊC�̕X�͑������茸�����肵�Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B

20���I�ɓ���A�����ʐM�A�ӕX�D�A���͑D�̔����ɂ���āA�����t���ł͂��邪�k�ɊC���q�s�ł���悤�ɂȂ����B1935�N�ȍ~�͏��Ɨ��p����Ă����Ƃ����B(��4) �B

��3�@�L���}���W�����̐�͏����Ă��܂��́H

2009�N�ɃA�����J�̉Ȋw�A�J�f�~�[���u�L���}���W�����R���̕X�Ⴊ�}���Ɏ����Ă���A����20�N�Ŋ��S�ɏ��ł���v�Ɣ��\�����B

�����l��������

�����͖Y��܂������A���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���{������܂����B

�Ƃ����2007�N��IPCC�́u�n�����g�������݂̃y�[�X�ő������ꍇ�A�q�}�����ɐ��������݂���X�͂�2035�N�܂łɏ��ł���\��������v�Ɣ��\���A2010�N�Ɏ����������Ƃ�����(��5) �B

�Ƃ���Ńu���C�A���E�t�F�C�K���́u���j��ς����C���ϓ�(��6) �v

���Ȃ݂ɂ��̏��X���͐��E���ʂŁA16���I������n�܂�19���I�Ȃ��ɏI������B

��4�@�T���S�ʂ̓����͒���ł��܂��́H

2000�N10���A�O���[���s�[�X�́u�n�����g���͑����m�̃T���S�ʂ̂قƂ�ǂ��r�p������v�u���ł������Ƃ��Ǝ�Ȃ̂̓c�o���ƃL���o�X�v�Ɨ\�������B

�����l��������

�c�o�������ނȂ�Ęb�����Ƀ^�R���ł���قǕ������ꂽ�̂́A2010�N�����B�����A�n�����g���ɂ���ăc�o�������ނƐ����ɋ��Ԑl�����������B�H �S�z����ȁA��A���܂ł͂܂�4��������B

�Ȃ��������Ƃ����A���͂��̉��N���O����A���� ���t���Ő�t���瓌���ɒʋ��Ă����B���̊ԃf�B�Y�j�[�����h�������ՊC�������������C�ʂ��オ���Ă��Ȃ��B�c�o�����ӂ̊C�ʂ��オ���āA�����p�̊C�ʂ��オ��Ȃ��Ƃ�������������̂��낤���H ���������ăc�o���Ɠ��{�̊Ԃ̑����m�̂ǂ����Ɏd��ł�����̂��H �Ƃ���ƍq�s����D�̓p�i�}�^�͂̂悤���}���ʂ��Ă���̂��H

���F�}��i��������j�Ƃ́A���ʂ̈قȂ�͐��^�͂��q���Ƃ��ɐ݂������D��ʍq�����邽�߂̎{�� �B

���{���u�c�o�������ށv�ƌ���Ƃ��Ȃ��͐M����̂��H �}�X�R�~���u�C�ʂ��㏸���Ă���v�ƕ���Ɛ��]�����̂��H �c�o�������ނ̂�S�z����Ȃ�A�܂��͓����p�����ɍs���B�f�B�Y�j�[�����h�����ɍs���A�S���͈ꌩ�ɔ@�����ł���B

���͒P���Ȑl�Ԃł�����C�ʂ��㏸���ăc�o�������ނȂ�A�f�B�Y�j�[�����h�����ނ͂��A�O�A�������ނ͂��Ǝv���܂��B

2013�N�ɑސE����܂ŋ��t����ʂ������܂������A����ɂ��̋C�z�͂���܂���B

����Ƃ��C�ʏ㏸�ł͂Ȃ��c�o�������~���Ă���̂ł��傤���H

��ŋC���t�����i2022.08.22�NjL�j�F �`���̖�́u�T���S�ʂ̓����͒���ł��܂��́H�v�ł������B�f���ɓǂ߂��̖�͒n�����g���Ƃ͖����ł���B�܂������Ƃ͐l�ԎЉ�̂��Ƃł���A�Ȋw�I�Ɍ����u�T���S�ʂ̓��͒���ł��܂��́H�v�ł��낤�B�O�[�O���}�b�v ������ƁA�n���C��������J���`���b�J�����܂ł���Ə������Ȃ�C�R���A�Ȃ�C��R���̑��݂��킩��B2022.09.26�lj�

���͔N������N�ɂȂ�����ɂȂ�A�����Ĉ��ނ��܂����B������10�N�A���܂��Ƀc�o���͒��݂܂���B����ǂ��납���̖ʐς͑����Ă��邻���ł��B�����ł͂���܂���B3%�������������ł�(��7) �B

���̎��̊肢�́A2010�N���c�o�������ނ����������悤�ƌ���Ă����j�̗��ق����܂�ŁA�c�o���͂Ȃ����܂Ȃ��̂������Ă݂�Ɩ₢�l�߂����B

�����ƁA�O���[���s�[�X��A���������Ȃ��Ƃ��x��ȁB

��5�@���������C�ʂ͂ǂꂭ�炢�㏸���Ă���́H

1986�N�A�A�����J���ی쒡�i���{�̊��Ȃɂ�����j�̃^�C�~�X���́u�t�����_���ӂ̊C�ʂ�2020�N�܂ł�60cm�㏸����v�Ɨ\���\�����B

�����l��������

������2020�N�ɂȂ����Ƃ��A���ۂ̏㏸��9cm�����������ł��B60cm��9cm�ł͑�Ⴂ���낤�I �̗̂a���҂Ȃ����͂˂���Ƃ��낾�Bflood map �ŊC�ʏ㏸�̐���������Ƃ����ɂ킩��B(��8) �B

�������E�̊C�ʂ�1850�N�ȍ~2021�N�܂ł�20cm�̊C�ʏ㏸��������(��9) �B

���͊C�ʏ㏸�����Ȃ��Ƃ��A��肾�Ƃ������Ȃ����A�Q�l�ɂȂ邩�ǂ����A�����悤�Ȏ�����l���Ă݂悤�B(��10) �B(��11) �B

�ʂ̎���ł���B�����̑����̒n���w�̃z�[���̔��Α��̕ǖʂɂ��̂����������p�C�v�����t�����Ă���B����͂Ȃ낤���H(��11.5) �B(��12) �B

�����������Ƃ͒n�ʂƂ����̂́A�����Ȃ����̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB���펞�ł����J���~��Ζc��݁A���Ƃ�ɂȂ�ƈނށB�n�k������ΐ�m�ω�����B

��6�@���{�̍��l��9���͏����Ă��܂��́H

2021.01.09������NHK�X�y�V�����u�����ւ̕���_�u�\�����鉷�g��"�E�Y�f"�ւ̒���v�ł́A�u���{�̍��l��9�����C�ʏ㏸�ŏ��ł���v�Ƃ����\������B

�����l��������

�ւ��I ������ς��B����̐약�p���O�A���̃��O�[�����O�Ԑ����݂ȂȂ��Ȃ����Ⴄ�̂��A�߂����ȁ`�Ȃ�Ď����v���킯���Ȃ��B�H �I �n�`�̉�t ��҂�������܂���B�S�z���邱�Ƃ͂���܂���A��X�l�Ԃ��猩��Ήi���ł���A�i���B

�n�����g���ɂ��C�ʏ㏸�̂��߂ɍ��l���������Ƃ����Ȃ�A���{�̊C�݂����łȂ����E���̍��l�����l�Ɍ������Ȃ��Ƃ��܂�����Ȃ���B�I

�Ƃ���ŁA���E���̓�����W�߂��c�o���ɂ͍��l���Ȃ��������B�T���S�ʂ̓��X�ł́A�ǂ��ł��^�����ȍ��l���݂���̂ɕs�v�c���ˁH�H (��13) �B

20��̂����A�܂�6��ڂ��B����ȏ�R�����g���邱�Ƃ��Ȃ����������ǁA�܂��A�撣�낤�I

��7�@�n���̋C���͉����オ���Ă���́H

2021.01.09������NHK�X�y�V�����u2030�����ւ̕���_�u�\�����鉷�g��"�E�Y�f"�ւ̒���v�ł́A�u�z�b�g�n�E�X�A�[�X�v�Ƃ����������Љ�A2030�N�܂łɐ��E��CO2�r�o�������Ȃ��ƁA�n���̋C���㏸��1.5���ɒB���āA�u�n�����g���̖\�����n�܂�A�C���㏸��2100�N��4���������A�r��Ȕ�Q���o��v�Ƒi�����B

�Ȃ����̕��͂�SVOC�������Ă��Ȃ��̂��A����/�d���̂������A�ǂ�������Ȃ��BNHK�͕W�����{���b���Ȃ�Ď��̂��Ă������A�܂������Ƃ͈Ⴄ�悤���B

�����l��������

�����ƍ�2022�N���B1.5���Ƃ͂�����Ȃ̂��낤�B���{�̋C��̕ω� �Ƃ����y�[�W������B�u2030�N�܂łɐ��E��CO2�r�o�������Ȃ��ƁA�n���̋C���㏸��1.5���ɒB���āv �Ƃ����t���[�Y���������������Ƃ����Ă��Ȃ��B��������NHK�͉������������̂��H �������A�z���Ǝ��������̂��H

�Ƃ���ŁA�n�����g���Ƃ����ƕK���X�R������ĊC���ɐ������i���f�����B�X�R�͒n�����g�����Ă��Ȃ���Ε��ꂽ��n�����肵�Ȃ��̂��낤���H

����͑����̐l�����g���Ɩ��W�Ȏ��R���ۂƌ��y���Ă���B��ɂ��k�ɂ��X�͒n�ʂɌŒ肳��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�Ⴊ�ς���X�ƂȂ�A������������͂ɉ����o����Ă����A�ŏI�I�ɊC�ɕ��ꗎ���Ă����B��̐����C�ɗ���o�Ă����̂Ɠ����ŁA�X�̗ʂ͈�肾�Ƃ����B�u�䂭�̗͂���͐₦�����āA���������Ƃ̐��ɂ��炸�v �ƕ���L�ɂ������Ă���B

���������łȂ���Γ�ɂ̕X�͂ǂ�ǂ��Ă������ƂɂȂ�A����͂���ō���B�X�R���C�ɕ��ꗎ����̂́A�삪�㗬���牺���ɗ����̂Ɠ��� ���ƂŁA�n�����g���Ƃ͊W�Ȃ�������O�̕��i�ɉ߂��Ȃ��B

������̃X�s�[�h���]���ƈقȂ��đ��܂��Ă���Ȃ��肾�B���������͓�ɂ̕X�͖��N1000���g���������Ă���Ƃ�����(��14) �B

��8�@�u���g���̖\���v�ɂȂ�ƁA�ǂ�Ȃ��Ƃ��N����́H

�C���̏㏸���ՊE�_����ƁA���R�E�̂��܂��܂Ȍ��ۂ������o���A���g������������Ƃ����B�܂��ՊE�_���Ⴂ���́i1�`3���j�̃X�C�b�`������A����ɂ���Ă���ɋC�����オ��ƁA�ՊE�_�����߂̌��ۂɘA�����Ă����Ƃ����B

�i�������������j

�����l��������

�Ȃ�Ď����v���͂�������܂����I

��L�̕��͂ɂ́u�Ƃ����v�ƒN���������̂��킩��Ȃ��A�ӔC����̌������ӂ�������܂��B��L�̕��͂�ǂ�ŐM����悤�ł͍��\�ɂ����܂��i�L���b�j

�l����܂ł��Ȃ������ōl���܂���ł����B

��9�@���{�̖ҏ��͒n�����g���̂����H

�C�ے���2018�N�̉Ă̋C�ۂɂ��āA�n�����g���̉e�����������Ƃ����������������B

�����l��������

���̑̌������ǁA�c��ڂ��Ȃ��Ȃ�Ƃ��̂����������Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�������J�̓��Ȃǎ��C�������Ɠh���\�ʂɐ��������āA�u���b�V���O�Ƃ����Ĕ����ۂ�������ĕs�ǂɂȂ�B�����F�ŋ�����������悢���A

������̂Ԃ�Ă͏����Ȃ����B�u���b�V���O�����邵�����̂������B���͂ǂ�������悢�́H

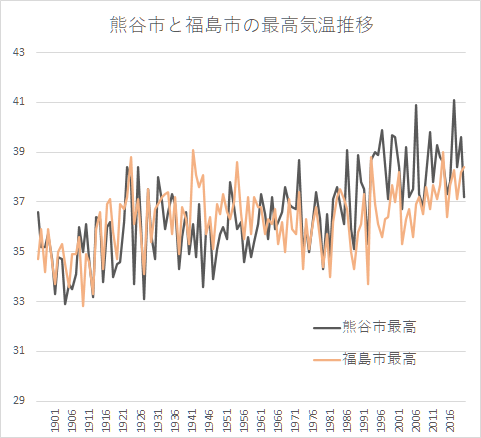

�b�͕ς���āA�ߋ�120�N�Ԃɓ��{�̕��ϋC����1.5���オ�����ƋC�ے��̃E�F�u�T�C�g�ɂ���B�����q�������������0.7�������Ȃ������ƂɂȂ�B�ł͍�40���̂Ƃ��낪1960�N��39.3���������̂��Ƃ����A�����P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

���Ɏ����O���t�͂킪�̋��̕����s�Ɠ��{�ōł������s�s�̈�F�J�s�́A�ߋ�127�N�Ԃ̖��N�̍ō��E�Œ�C���̐��ڂł���(��15) �B

�O���t������ΌF�J�s��1920�N���38���������Ƃ����������A�قƂ�ǂ̊��Ԃ͍ō��C����36�`37���Ő��ڂ��Ă���B

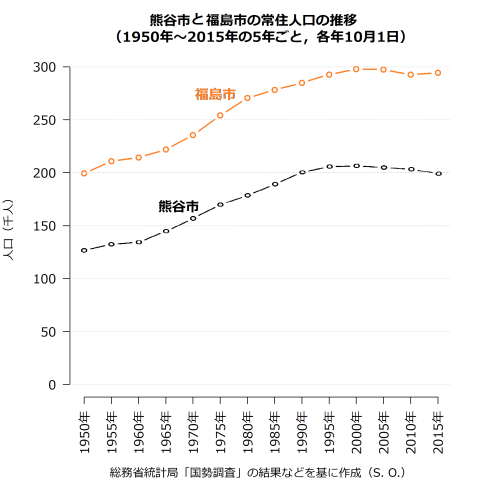

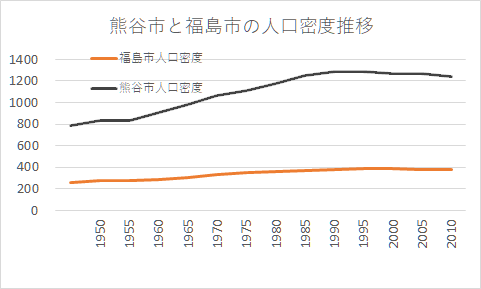

�����s�ƌF�J�s�͉����Ⴄ�̂��낤�H �F�J�s�͓s�s�����}���ɐi�̂��낤���H ��قǏ������悤�ɓc��ڂ��Ȃ��Ȃ�ƋC�����オ�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�Ƃ肠�����c��ڂ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�s�s���ƍl���悤�B�����ēs�s���Ƃ͐l�������Ɖ��肷��B

��̓s�s�͋��Ɋɂ₩�ɐl������������2000�N���s�[�N�ɂȂ�A�ȍ~�킸���Ɍ������n�߂��悤���B�Ƃ��������͌����Ȃ��B

����A�s�s���Ƃ͐l�����������Ȃ��ł͂Ȃ��l�����x���낤�B�F�J�s�ƕ����s�̐l�������͑卷�Ȃ��Ă��A�l�����x�̕ω��͂ǂ����낤���H

�F�J�s�̖ʐς�160km2�ł���A�����s��768km2�Ƃ���5�{�߂��B�����䗦�Ől���������Ă��A�l�����x��5�{�̍������B

���F���{�̂ǂ̓s�s���������J��Ԃ��Č�����B�����畟���s���F�J�s��20�N�O�E30�N�O�Ƃ͖ʐς��Ⴄ���A���̎��������Ă��Ȃ��l�����܂�ł��Ȃ��B

���͍X�ɒlj����邱�Ƃ�����B����͌F�J�s�����łȂ��A�ߗ�̂����Ă��̐�A�C����̕��̒ʂ蓹���s�s������Ă��܂����Ƃ������Ƃ��B

�܂�F�J�s���ҏ��ŋꂵ��ł���̂͌o�ϔ��W�����؍��ł���̂��B���������Ă��F�J�s���͂��ꂵ���Ȃ���������Ȃ����ǁB

���X���������A���́u���{�̖ҏ��̌����͒n�����g�����v�Ȃ�Ēf��I�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��ƍl����B

��11�@�����͏����Ȃ��ďZ�߂Ȃ��Ȃ�́H

�C�ے��̐��v�ł́A����23��B�����n��A�_�ސ쌧�����A��t�������Ȃǂ́A�s�s���̉e���ɂ���Ă��̎��Ӓn��ɔ�ׂ�1���̕��ϋC����2���ȏ㍂���Ȃ��Ă���B�i2019.08.05�j

���������A��8�ł͉��g���̖\���ƌ����A��9�ł͒n�����g���̉e���ƌ����Ă����āA��10�ł͋C���z�u�Ƃ��W�F�b�g�C���A��11�ł͓s�s���Ȃ̂���I

��13�@15�Ŋ������ƂɂȂ����O���^����͉���i�����́H

�����l��������

�� �i �� �j

����A���ۂ̃v�[�`���哝�̂͂����Ə�i�Ɍ�����B�i2019.10.5�X�v�[�g�j�N���{ �j�u�F����𗎒_�����邩���m��Ȃ����A���̓O���^����̃X�s�[�`�ւ̏^�ɋ����ł��Ȃ��B�������܂߂������̐[���Ȗ��ɒ��ӂ��X����̂͐��������A�q�ǂ���10��̎�҂����g�̗��v�̂��߂ɗ��p����͔̂��ɒl����B����̐��E�����G�ő��l�ł��邱�Ƃ�N���ޏ��ɋ����Ă��Ȃ��B�ޏ��͗D�����Đ������Ɗm�M���Ă��邪�A��l�͖����N�҂��ɒ[�ȏɊׂ�Ȃ��悤�ɑS�͂�s�����ׂ����B�v

�����Łu�F����v�ƌĂт����Ă���Ώۂ́A2019�N�̋C�ۃT�~�b�g�ɏW�܂����e����]�����ł���B�v����Ɋe���̃g�b�v�������ɛZ�тĂ���̂�ᔻ�����̂ł���B

�����̃v�[�`���̑��� �g�����v�O�哝�̂��u�ޏ��͊�����R���g���[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v �i2019.12.13BBC �j�ƌ�����B

���̃O���^�E�g�D�[���x���̕]���́A�v�[�`����g�����v�Ɠ������B���̓�l�ƈӌ�����v�����Ƃ͒��������Ƃł���B

���̓�l�̐����Ƃ̕]���͂��ꂩ��ł܂��Ă����̂��낤�B��l�Ƃ��������ᔻ����邱�Ƃ��������ǁA�R���e�L�X�g�܂��čl����Ƃ܂��Ƃ����Ǝv����B

���̎q�Ɍ��炸�A��l�ł��낤�ƒj���ł��낤�ƁA�N�����F�A�l�Ɋ��݂�����L�����L�����i����̂͗ǂ��Ȃ����Ƃ��B

�ޏ��͂����Ȃ鎑�i�Ŕ����ł����̂��낤�H

�ޏ��̑ԓx������Ƃɂ��A�����I���ɃA�C�h���Ƃ����[�`���[�o�[�Ƃ��v�����X���[������₵���悤�Ȉ�a���Ƃ����������������Ȃ��B

CO2���o���Ȃ����߂ƍ����\���b�g�ő吼�m��n�낤�Ƃ��ē�j������A�A��͔�s�@�Ƃ��A���ی�����̂���߂Ăق������̂��B

���F�܂����i�������j�́A���f�A�ґ�����Ȃ����ƁB ����A�܂����i�T�܂����j�Ƃ́A�T���߂ȗl�q�������B

(��16) �B

��2022.10.03�lj����^�����狤�Y��`��"�]��"���āACOP����Ǖ����ꂽ�O���^�E�g�D���x�� �i2021.12.02�j�u������d���Ă��܂��v�O���^���狗����u���h�C�c�̑�l�̎��� �i2021.11.22�j

��14�@��C����CO2�Z�x����������ǂ��Ȃ�́H

1978�N�J�i�_�̐V���́u�T�C�G���X���v�Ɍf�ڂ��ꂽ���V���g����w�̃X�c�[�o�[���̘_�������p���A�u��C����CO2�Z�x��2020�N�܂ł�2�{�ɂȂ�v�Ƃ����B

1978�N��CO2�Z�x��340ppm�قǁA������2020�N��410ppm���x�ł���A�ق�2�����ł������B2�{��2���̌�A�������̂�������܂���B����A�p��ł́Z���Ƃ������t���������Ȃ������Ǝv���B

�l����܂ł��Ȃ��A�傫���O���悤����A�\�z���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ȁB

��15�@�䕗�͋��剻���đ����Ă���́H

��NGO��WWF�i���E���R�ی����j��2015�N8��24���u�n�����g���ɂ�鐢�E�e������{�̎Љ�ւ̉e���v�Ƃ��āu�����������䕗�̏P����n��I�ȑ�J�A�^���Ȃǂ��������Ă���v�ƕ����B

�����l��������

�e���r�œV�C�\��Ƃ���������Ă���V�C�\��m�ɂ��u�����䕗�������Ă���v�Ƃ��u�㗤����䕗���c�v�ƌ��l�������B���� ���������Ⴂ������I

�ߔN�̎��R�ЊQ�i�o�T�ɂ�萔�������Ȃ�Ⴄ�j

(��17)

�N �䕗

�䕗

�n�k��

���R�ЊQ�ɂ�鎀�ҁE�s���Ґ�

���l

2010 14

2

5

89

2011 21

3

71

�����{��k��

2012 25

2

16

190

2013 31

2

12

173

2014 23

4

9

283

2015 27

4

10

77

2016 26

6

22

344

2017 27

4

33

136

2018 29

5

8

300

2019 29

5

11

337

2020 23

0

7

107

�䕗�㗤0��12�N�Ԃ�

2021 22

3

10

62

�܂��A�v�v�e�Ȃ���̂�M�p�ł��Ȃ��ˁB

��16�@�����͑䕗���㗤����悤�ɂȂ����́H

NHK��2019�N9��9���Ɋ֓������������䕗15���ɂ��āA�֓��ɐڋ߁E�㗤�����䕗�Ƃ��Ắu�ߋ��ŋ��N���X�v�ł���A�u�n�����g�����i��ŊC�̉��x���㏸����Ƒ䕗�͂�苭���Ȃ�v�ƕ��B

�����l��������

����Ȃ��ƌ�����ƁA����ȋC�����Ă��܂������H�r�㏲ ������肻���ł��B

2019�N�̑䕗15�� �����S�C��955hPa�A�ő啗��45m/s �������Ƃ���܂��B�ł́A�ߋ��̑䕗�̋��������L���O�Ȃ�Č��Ă݂܂��傤���A

�܂��͒��S�C�������A �ł͍ő啗�������L���O�ł��H �u���������Ȃ�A�͂��|����A

�֓��Ɍ����Č����Ƃ������Ⴂ�܂����H

�֓��ɗ��邩���Ȃ����͋��R�ł��傤�H �܂���������n�����g���̂������Ƃ�

😁

��17�@�Q�������J��W�����J�͑����Ă���́H

2021�N�������u�n�����g���̐i�s�ɔ����A����A���J��ҏ��̃��X�N���X�ɍ��܂邱�Ƃ��A�\�z�����v

����͍l���Ă��킩��Ȃ������B

��18�@�R�Ύ��͑����Ă���́H

�C�M���X��BBC�j���[�X��2020�N9��5���A�u�C��ϓ����A�����J�̃J���t�H���j�A�B�̎R�Ύ��̋K�͂��Q���g�債�Ă��邱�Ƃ��A�ŋ߂̕��͂Ŗ��炩�ɂȂ����v�ƕ��B

�����l��������

�������܂�Ă��猩���Ύ��Ƃ����A�c���̂Ƃ��Z��ł��������ł����������A�߂Ă����H��ł����������A�����{��k�Ђ̂Ƃ��́A�͂邩�ޕ��ɐ�t�̃R���r�i�[�g�Ђ��������B

���ۂɓ��{�ł͎R�Ύ��́A�߂����ɂȂ����Ƃ̂悤�ł��B�Ȃɂ���N�ԉЂ�34,691���������Ă��钆�ŁA�і�Ђ�1,239����3.6%�ɂ����Ȃ� �B

�ł̓A�����J�ł͂ƂȂ�ƔN�ԕ���70,000��(��19) �A(��20) �A

�Ƃ͂����A�����J�̏ꍇ�A���y�ʐς�983�����L���A�܂���{��25�{����܂�����A0.8%�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂����������Ƃ͂�������ˁI

���͓��{�̃}�X�R�~�����ł͐M�p�ł��Ȃ��̂ŁA��������CNN��BBC�����Ă����B�ŋ߂ɂȂ���CNN�̕Ό����C�ɂȂ肾���č��͂����Fox News�����Ă���B�������p�ꂪ�s����Ȏ������猩�o����ǂ�ŋ������������L���́A�E�N���b�N���Ď����|�Ă���B

������Q��ی��x�����Ɋւ��Ă�1980�N�����瑝�債�Ă���B����͐X�ы߂��ɏZ������Ă���A�s���Y�E���Y�̉��l�����債�Ă������Ƃł͂Ȃ����Ǝv����B

�p�g���b�V���A�l�͂�����ꂽ��A����Ĉȍ~�̖�̓p�X�A

���F�@���Łu�P�ӂ̐l�v�Ƃ́u������m��Ȃ��l�v�������܂��B�v������x���ꂽ�l�̂��ƂŁA�����ɂȂ�܂���B���m�͍߂Ȃ̂ł��B

�Ƃ���Œn�����g���ő�ς����`��IPCC�̕��ɂ͏����Ă���܂����AIPCC�͌������Ă���킯�ł͂���܂���B���E������C��ϓ��Ɋւ���_�����W�߂ēǂ�ŁA�������܂Ƃ߂ĕ��ɂ��Ă���̂ł��B

�����ɂ́A�ߋ��ɂ��������Ș_����M�p���Ă������Ȍ��_�Ɏ��������ƂƂ��A���g���̘_���������d���ĉ��g���ے�̘_����r�����Ă���Ƃ����낢��\������܂��B

�z�b�P�[�X�e�b�N(��21) (��22)

���R���ۂ͗�����������Ȃ��Ƃ��A���ʊW��������Ȃ����Ƃ������B�����l�⍑�������������o�����悤�Ƃ��āA

�؋����Ȃ���Νs������Ƃ��z���ŕ���Ă��艟�����悤�Ƃ���͍̂ŒႾ�c�c����ƍ߂��B

���ɒn�����g�����^�����ۂ��f�ł���͂����Ȃ��B����͎��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���s�������炾�B

�����ǃV���N�}�������Ă��邩�A�C�ʏ㏸���i�s���Ă��邩�́A���ׂ邱�Ƃ��ł���B�u�R���������́A����ȊO�̂��Ƃ��M�p����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��v �Ƃ́A�W�F�[���Y�E�~�b�`�i�[�́u�n���C�v�̎�l���̃Z���t���B

�u15����c�c�v�Ƒ肵�Ă��邪�A���f�������ȁB���g�͍J�ɂ��ӂ�Ă���n�����g������{�ȂǂƂ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǃ��x���������^�ʖڂȂ��̂��B�{�̕\�肩��u15�v����菜���A�{���Ŋ����łȂ��J�i�ŏ����Ă���Ƃ���������ɂ���Α�l�p�̒n�����g������{�Ƃ��čō��̂��̂��낤�B

���̗��R�̈��������Ȃ�A�{���Ŏ��グ���n�����g���̎咣�A�����Ē��҂����_���鍪���ɂ��Ă̏o�T�L���Ă���B�u���������������������v�Ƃ��u�c�ƌ����Ă���v�Ƃ����\������Ȃ��B�����������Ƃ͑��̉��g������{�ł͌����Ȃ��B�������Ȑ��Ƃ������Ă���n�����g������{�ň��p��������������̂������قǂ��邩�H

�Ō�ɋ��������ƁA

�ł�15��1540�~�͑�����B���̖{������ɁA�f�[�g�Ńn���o�[�K�[�Z�b�g��H�ׂ邩������Ȃ��B���R���͂��̃��X�N���l���Ȃ������̂��낤���H

�����I����Ă���������̂́A19,000���ɂ��Ȃ��Ă����I

��1

��2

1��8�疜�N�O�܂œ�ɂ̓S���h���i�嗤�̈ꕔ�ŁA�����͓씼���̒��ܓx�ɂ���܂����B�ł����狰���̐����Ă�������ɂ͉��g�ł����B���ۂɓ�ɂ��琔��ނ̋����̉����������Ă��܂��B

�X�Ђ��̋����������邩������Ȃ��Ƃ����l�����܂��B

�@�Q�l�F

�A���^�[�N�g�y���^

��3

���̎���A�A�t���J�̃P�[�v�^�E������̍q�C�Ȃǂ��肦�Ȃ��Ə��Ă͂����Ȃ��B2021�N���{�̉ݕ��D�i�H�j���X�G�Y�^�͂ō��ʂ��ĉ^�͂͒ʍs�~�߂ɂȂ����B���̂��ߑ����̑D���P�[�v�^�E�������I�B����͒P�ɋ��������т邾���łȂ��\����Ïʂ���������I�ɂ����X�N�������B

1956�N�G�W�v�g�哝�̂ƂȂ����i�Z���̓X�G�Y�^�͂̍��L����錾����B���R���������p�������́A�h���� �X�G�Y�^�͂�D�҂���v�旧�Ă�B�V�Ԃȉp���͒��ڃG�W�v�g�ɌR���s������̂ł͂Ȃ��A����ɃC�X���G���ɉ������ăG�W�v�g�N�U�����āA������p��������ăX�G�Y�^�͂��m�ۂ��悤�Ƃ���B�܂��Ɉ��I�݂��B

�C�X���G���ɍU������^�͂�����Ȃ��Ɠǂi�Z���哝�̂́A�C�X���G�����^�͂�}����O�ɑ�ʂ̊͑D�߂čq�s�s�\�ɂ����B�����ʼnp�E���E�C�X���G�����g��ŁA�G�W�v�g�ɐN�U�����B�������˔@�Ƃ��ă\�A�ƃA�����J���^�b�O��g�݁A���Ɖp�E���E�C�X���G���̓P�ނ�v�������B���ǁA3�J���̌R���͓P�ނ��X�G�Y�^�͂̓G�W�v�g�̂��̂ƂȂ����B���ꂪ�X�G�Y��@���邢�͑�����푈�ƌĂ��B

�X�G�Y�^�͂͐푈�A�����đD�𒾖v�����Ĉ����グ����܂ł�2�N�قǍq�s�s�\�ƂȂ�A�C���h�m�Ƒ吼�m�̍q�H�͊�]�����ƂȂ�A�R�X�g�I�ɑD���̑�^�����K�v�ƂȂ����B���̑���X�G�Y�^�͂��ʂ��4.7���g���ȉ��Ƃ�������͂���Ȃ��B���ꂪ�^���J�[�����X�^�[���̎n�܂�ł���B

��4

�Q�l

�E

�u�k�ɊC�q�H�v �V�b�v�E�A���h�E�I�[�V�������c�A2000

�E�u�O���[�o���E���W�X�e�B�N�X�E�l�b�g���[�N�[�������z���Đ��E�𗬂��ݕ��v�A�W�A����������A���R�����X�A2019

��5

��6

�u���j��ς����C���ϓ��v�u���C�A���E�t�F�C�K���A�͏o���[�A2001�A��7��

��7

��8

��9

��10

��11

��11.5

�u�n�����ƒn�`�̉Ȋw �����w����v�A�Ѝ� �E�A�u�k�Њw�p���ɁA2013

��12

��13

��14

��15

��16

�O���^����ƃh�C�c�S�����c�C�b�^�[�ʼn��V

2019.12.15�O���^�E�g�D�[���x�����h�C�c�S���ŃX�y�C������X�E�F�[�f���ɋA��Ƃ��A�h�C�c�S���̏��ɍ������ʐ^���ڂ��āu�����d�Ԃō���Ȃ��v�c�C�b�^�[�ɏ������B����ɑ��ăh�C�c�S���͔ޏ���1���Ԃɏ���Ă����͂��Ƌ����������Ƃ����B�ʐ^�ł͔ޏ��͏��ɍ����Ă��邪�A����̐Ȃɍ����Ă���l�����Ȃ��Ƃ��c�B�[�g����Ă����B�v����Ƀp�t�H�[�}���X�i���Z�j�炵���B

��17

��18

��19

��20

��21

��22

����800�̖ڎ��ɖ߂�

���E����{�ɖ߂�

![]() �O���[��

�O���[��![]() �̕������N���b�N����ƁA�u���̍l�����v���\������܂��B

�̕������N���b�N����ƁA�u���̍l�����v���\������܂��B![]() �O���[��

�O���[��![]() �̕������N���b�N���Ă��������B

�̕������N���b�N���Ă��������B

2019�N9���A���A�̋C��ϓ��T�~�b�g�œ���16�������X�E�F�[�f���̊������ƃO���^�E�g�D�[���x������́A�n���̕��ϋC����1.5���ȉ��ɂ�������Ƃ����ڕW��B�����邽�߂ɁACO2�r�o�ʂ�����10�N�Ԃ�50���팸���Ă��s�\�����Ƒi�����B�i�����ʐM�t�H�g�j

2019�N9���A���A�̋C��ϓ��T�~�b�g�œ���16�������X�E�F�[�f���̊������ƃO���^�E�g�D�[���x������́A�n���̕��ϋC����1.5���ȉ��ɂ�������Ƃ����ڕW��B�����邽�߂ɁACO2�r�o�ʂ�����10�N�Ԃ�50���팸���Ă��s�\�����Ƒi�����B�i�����ʐM�t�H�g�j

![]() �@�{���̐��E

�@�{���̐��E

�������u�s�s���Ȑ^���v�̈��ʁB�f��ł͖k�ɊC������Ȃ��Ȃ�ƃV���N�}���a���Ƃ�Ȃ��Ȃ邩���ł��Ă��܂��ƌ�����B

�������u�s�s���Ȑ^���v�̈��ʁB�f��ł͖k�ɊC������Ȃ��Ȃ�ƃV���N�}���a���Ƃ�Ȃ��Ȃ邩���ł��Ă��܂��ƌ�����B

���̋L���ɂ��ƃL���}���W�����̕X���2029�N�܂łɏ����邻���ł��B����7�N�ł��B����Ⴗ���ό��ɏo�����Ȃ�����Ɣ[�˂���X�[�c�P�[�X����������o���āc�c���₻��Ȃ������Ȃ����A���������R���i�����s���Ă��邤���͗��s�͖����ł���B

���̋L���ɂ��ƃL���}���W�����̕X���2029�N�܂łɏ����邻���ł��B����7�N�ł��B����Ⴗ���ό��ɏo�����Ȃ�����Ɣ[�˂���X�[�c�P�[�X����������o���āc�c���₻��Ȃ������Ȃ����A���������R���i�����s���Ă��邤���͗��s�͖����ł���B

���̍��A���͂܂������̃J�i�d�`�ł������A�O�A������D���Ŗ��N�̂悤�ɍs���Ă����B

���̍��A���͂܂������̃J�i�d�`�ł������A�O�A������D���Ŗ��N�̂悤�ɍs���Ă����B

��Ƀ_��������č^����h������A���d����悤�ɂȂ��Ă���㗬�̓y���������ɗ���Ȃ��悤�ɂȂ����B�����ɗ���Ȃ��Ȃ����y�����_���ɗ��܂�傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B�����ĉ͌��ł͍��l��������悤�ɂȂ肱��܂����ɂȂ����B

��Ƀ_��������č^����h������A���d����悤�ɂȂ��Ă���㗬�̓y���������ɗ���Ȃ��悤�ɂȂ����B�����ɗ���Ȃ��Ȃ����y�����_���ɗ��܂�傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B�����ĉ͌��ł͍��l��������悤�ɂȂ肱��܂����ɂȂ����B ���̗��R�͂�����g���ł͂Ȃ��B�����⓹�H�̌��݂̂��߂ɃR���N���[�g�̍��ނƂ��Ďg���Ă��܂�������Ƃ���

���̗��R�͂�����g���ł͂Ȃ��B�����⓹�H�̌��݂̂��߂ɃR���N���[�g�̍��ނƂ��Ďg���Ă��܂�������Ƃ��� �\�����c�c�ŋ߂͖\��������������ˁB�������U����Ӗ��ʼn��g�����\�����Ă���̂��낤���H ���₠�A�N�w�I�Șb���Ȃ��`

�\�����c�c�ŋ߂͖\��������������ˁB�������U����Ӗ��ʼn��g�����\�����Ă���̂��낤���H ���₠�A�N�w�I�Șb���Ȃ��`

�啨�͊����F�ɓ���Ȃ��B�����疈�N�~�J���͋C�����������B

�啨�͊����F�ɓ���Ȃ��B�����疈�N�~�J���͋C�����������B

���F�����C���R�[�g�𒅂����̎q���A���F�����ŋ���ł���B��������ăn�Q���Ԃ₢���B

���F�����C���R�[�g�𒅂����̎q���A���F�����ŋ���ł���B��������ăn�Q���Ԃ₢���B

�܂����}�ɏ���č���֎q���Ȃ������ƋU��s�Ǐ����Ȃ�A���̎q����邻��ȊO�̂��Ƃ��^���Ă�����̂͂܂����R��

�܂����}�ɏ���č���֎q���Ȃ������ƋU��s�Ǐ����Ȃ�A���̎q����邻��ȊO�̂��Ƃ��^���Ă�����̂͂܂����R�� �Ƃ���Ŏ��͐����J�̉f��⏬������D�����B�������ŋ߂̓l�C�e�B�u�̃C���f�B�A���𔗊Q�������j�̔��ȂƂ��A���l��L�V�R�l�������J��ɑ傫�ȍv���������Ƃ��_������悤�ɂȂ����B�����ɂ����×��ʂ�����B���͂Ƃɂ����l�����荞�߂Ȃ��悤�ȂƂ�����J�Ă������Ƃ������ꂪ�D���Ƃ������Ƃ��B

�Ƃ���Ŏ��͐����J�̉f��⏬������D�����B�������ŋ߂̓l�C�e�B�u�̃C���f�B�A���𔗊Q�������j�̔��ȂƂ��A���l��L�V�R�l�������J��ɑ傫�ȍv���������Ƃ��_������悤�ɂȂ����B�����ɂ����×��ʂ�����B���͂Ƃɂ����l�����荞�߂Ȃ��悤�ȂƂ�����J�Ă������Ƃ������ꂪ�D���Ƃ������Ƃ��B