13.01.06

いつもはまず私が駄文を書いて、皆様からそれについての意見をいただき、意見交換をしていくという流れになっている。

本日は、その逆、皆様から頂いたご意見をもとに私が駄文を書いてみようと思う。うまく話がつながるかどうか、わからない。

私のブログ、やはり

「うそ800」というのだが、そこに二日前次のように書き込んだ。

|

ISOとは何ぞやと考えるといろいろな観点がある。

・認証ビジネスというのが一番大きなものだろう。

・会社に役立てようと考えている人もいる。

・実務に不向きな人が隠れる仕事とも考えられる。

・実務の足を引っ張る無用なこととも思える。

実はそんなことを多面的に見た論文でも書こうかと考えているのです

|

すると早速同志二人から次のようなコメントをいただいた。

ぶらっくたいがぁ様から

|

一言で言うなら「マッチポンプ」ではないでしょうか。

具体的に言うと、下記のPDCAサイクル(笑)により、審査機関が安定的に収入を得ることができる究極のビジネスモデルでありましょう。

1)経営層が認証取得を宣言。

2)審査合格には新たにISO文書・記録が必須で、審査までに内部監査とマネジメントレビューを実施しておくことが条件であ〜る。と、審査機関が組織に宣告。

3)組織、恐れおののき、大いにうろたえる。

4)審査機関が、ISOコンサルタント業務を営む兄弟会社(又は子会社)を組織に紹介。

5)その言いなりになって、組織がISO文書・記録を新規作成。

6)厳かに、かつ粛々と初回審査実施。若干のお土産(不適合指摘又は半強制的観察事項)と引き替えにめでたく審査登録。

7)上記の2)〜6)を10年単位で無限ループ。もとい、スパイラルアップ。

|

湾星ファン様から

|

使えないホワイトの失業対策でしょう

経営に役立つのは、それ以外に思いつきません

|

ぶらっくたいがぁ様、湾星ファン様、ありがとうございます。

ではお二人のコメントを参考に本日は駄文をひねる。

あなたは「機動戦士ガンダム」というのをご存じでしょうか? おお、ご存知でしたか、それはよかった。

実を言いまして、「ガンダム」が放送されたとき、私は30を過ぎていましたし、我が豚児たちはまだ子豚でガンダムを観て理解できるほど大きくなかったので、我が家ではこのアニメを観たことがありません。

まあ、それはともかくガンダムのテレビアニメは大流行でした。そしてその後、ガンダムの舞台を使っていくつもドラマが作られました。延々と・・・ゲップが出るほど、マンネリになるほど

しかし疑問があります。どうしてガンダムを卒業して、まったくあたらしい技術がある世界とか社会環境などが違うシチュエーションのドラマを考えなかったのでしょうね? 柳の下でどじょうを一匹つかまえると、二匹目、三匹目を狙うことしか考えないのでしょうか。成功体験は固定観念となるのでしょうか?

ガンダムばかりではありません。太平洋戦争の戦闘機開発もあまりなく、零戦を11型、21型、32型、52型、62型、54型と改良(?)を続け大幅な革新はありません。おおっと、海軍に限定しても、雷電や紫電改、烈風などがあったとおっしゃる方を予想します。そりゃそうでしょうけど、元海軍兵だった親父や近所のおじさん年上の従弟などから聞いた限りでは、海軍で戦闘機といえば零戦のことだったそうです。

他方、ドイツなんぞプロペラ機にとどまらずジェット戦闘機はてはロケット戦闘機まで実用化してP51と闘っています。それは開発パワーがあるとかないとかだけではないように思います。

もっともアメリカも似たようなものです。P51がすばらしい戦闘機ということが忘れられず、太平洋戦争が終わって5年も経つのに朝鮮戦争に持っていきます。ところが中国義勇軍(実態は中国の正規軍)がジェット戦闘機のMIG-15を飛ばしてきたのであわてたわけです。

ところが金門島になると中国軍は朝鮮戦争と同じくMIG15でくるけど、台湾はサイドワインダーって新兵器を使って撃退。

人生万事塞翁が馬ともいえます。成功体験は呪いのようです。

サンヨーは太陽光発電にこだわりました。シャープは太陽光発電と液晶でしたね。そういやNECもパソコンの王者だった時代もありました。トヨタはハイブリッドにこだわって世の中に遅れを取るのでしょうか?

一旦ヒット商品を出すと、その過去の栄光を忘れられないというのは、人間の特性かもしれません。しかし革新を忘れた人や組織には未来がありません。

じゃあ、保守政党である自民党に未来はなく、革新政党である民主党には未来があるのかといえば、そう単純ではありません。といいますのは、革新政党と呼ばれているものはいわゆる社会主義系(サヨクともいう)ですが、日本の社会主義系政党はむしろ教条的に硬直化していて新しいものにチャレンジする意欲がなく、常に聖書とか論語を参照するばかりなのです。ですから日本で革新と称している政党は語義的には保守であり、その中でも共産党はもっとも保守的な政党といえるでしょう。いや、共産党となりますと、あまりにも教条的で、政党ではなく宗教なのかもしれません。異端者を許さないなんてところは、まさしく宗教そのものです。

おっと革新ばかりが異端者を許さないということでもなさそうです。維新という保守政党がありますが、あそこは橋下独裁のようで、彼の考えに反対する者の存在を認めないようです。選挙の時は候補者に、「当選してくれればあとは僕の指示で動いてもらう」と語っていました。民主主義とは対極にあるようです。

他方、保守である自民党はそのときそのときの状況に応じて、よく言えば臨機応変で、悪く言えば行き当たり場当たりのアノミーなのです。

じゃあ高い理想を掲げて未来を目指せばよいのかと言えば、そう簡単でもなく、具体例としては「未来の党」なんてかっこいい名前の政党がありましたが、2012年の総選挙後、特別国会までも持たず崩壊しました。政党でも会社でも名称ではなく、中身が大事です。保守政党であっても、古いものを尊重するだけの保守ではいけないのです。もちろん革新政党と名乗っても中身が保守の体質ではいけません。

おお、話がそれてきました。本日の駄文は、政治とか社会評論ではなく、ISO論なのですよ。今までの話とISOがどうつながるのかと疑問をお持ちのみなさん、ここで読むのを止めずに最後まで読んでちょうだい。

ISO認証が日本で最初にはやったのは、1992年のことでした。少し大げさに言えば1992年は日本の「ISO元年」であります。

すると今年はISO紀元21年になるのだろうか?

1992年にISOが脚光をあびた理由は明白だ。EU統合と聞けば、年配の人ならご存知だろうが、若い人では何のことかわからないかもしれない。1991年にマーストリヒト条約が合意され、1993年にEU統合があった。EUというものはそれ以前のEECとかECよりも、いっそう国家間の障壁を少なくするものでした。おっと、今の人はEECもECも分らないかもしれません。

簡単にまとめると次のようになる。

| 名称 | 発足年 | 初期の加盟国 | 目的 |

EEC

欧州経済共同体

|

1958年 |

西ドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダの6ヵ国 |

アメリカ、ソ連に対抗できる経済圏の確立をめざして関税の統一、資本・労働力移動の自由化、農業政策の共通化などを目指した |

EC

欧州共同体 |

1967年 |

西ドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、英国、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガルの12ヵ国 |

国境のない単一市場をつくることを目的とし、商品取引の自由化のほか労働力取引の自由化を図った。 |

EU

欧州連合 |

1993年 |

ECに同じ。但し西ドイツから統一ドイツに変わった。 |

国境のない単一市場をつくることを目的とし、商品取引の自由化だけでなく労働力取引の自由化や通貨の統一を図った。ユーロが実現したのは1998年。 |

EUの加盟国を見てすぐわかることは、その中には先進工業国もあるが、農業国もあるし、先進国といえない国もある。そして当時も今も各国の賃金は大きな格差がある。安い賃金の国で作った製品が高い賃金の国に関税もなく無制限に入ってきたら、競争力があることは明白だ。

|

輸出を増やそうと、韓国がウォン安、日本が円安、アメリカがドル安を目指す。しかしすべての国が自国の通貨安を目指したらどうなるの?

|

あるいは人の移動が自由になれば、賃金が安い国から豊かな国に出稼ぎとか移住しようとする人が出てくるのは目に見えている。

市場の自由化と言いながら自国が損になる無制限な越境の自由は困ると先進国は考えた。この場合の先進国とはドイツ、フランス、英国などである。そして先進国でない国とは、スペイン、ポルトガル、ギリシャ・・・おっと、まさに今経済破綻している国々ではないか。

そして考えたのが、国境を越えて流通するためには一定品質であることにした。その一定品質の条件とはISO9000sの認証を受けている工場で製造されたものに限るということだ。

決して貿易障壁ではありません、品質が良いものだけが自由貿易ができるのですと言い訳したわけです。現実問題として非関税障壁であることはミエミエですがね。

|

ここでISO9000sというのは、当時はISO9001、ISO9002、ISO9003という三つの規格があったからです。ISO9000sの「s」はシリーズの「s」という人と、複数を表す「s」であると語る人がいますが、私はどちらが正しいのかわかりません。ともかくみっつあった規格は2000年改定でISO9001に統一されました。

なお、ISO9000という規格もありますが、はじめはISO9000sの解説書でしたが、その後の改定でQMSの用語集に変身しました。いずれにしてもMS規格ではありません。

ISO9001に統一したことが正しいかどうかは、多々議論の余地があります。品質保証規格であれば、ISO9002もISO9003も立派に存在意義があります。そして2000年版ISO9001が品質経営に対して役に立たないことも間違いありません。2008年版になっても品質経営に役に立たないことはもちろんです。品質保証にも役に立たず、品質経営にも役に立たず、もちろん品質改善にも役に立たない「品質マネジメントシステム規格」って、いったいなんでしょうか?

|

当然、EU圏外からEU諸国に輸出しているメーカーに対しても、ISO9000s認証を要求しました。そうでなくちゃ、EU域内に説明が付きませんからね。

当時日本から欧州に輸出している最大のものは電子電気製品、つまりテレビその他の家電品、パソコン、OA機器、IT機器、通信機などでした。ともかくEU域内に輸出している工場はISO9000s認証していないと、1993年から欧州では輸出できなくなるのです。(それらを販売している者には要求していない)

なにをわざわざそんな歴史の勉強をするのかと苦情があるかもしれないが、ISO9000sというのはEU統合がなければ、今のように広まらなかったということです。EUがなければISO9000sは取引条件になることはなく、EU域内の取引条件にならなければISO9000sが世界に広まることはなく、ISO9000sが広まらなければISO14001とそれに続く数多くのマネジメントシステム規格は存在しなかったことは間違いない。

更に恐ろしいことに1987年版においても、ISO認証企業は調達先にISO認証を要求すべしという要求があった。

|

4.6.3 購買文書には、該当する場合には次の事項を含めて、発注物品を明確に記述したデータを述べる。

c)その製品に適用される品質システムの規格の名称、番号及び版

applicableの条件が付いているものの、しっかりとshallになっている。

ここでapplicableを「該当する」と訳している。ISO9001:2008も文書管理などで同じく「該当する」と訳しているが、これは語彙的に適切なのだろうか? 英英辞典をみると「該当する」というニュアンスよりも、「適用できる」とか「適切な」「あてはまる」というイメージのようだ。

実際に、ISO14001では1996年版でも2004年版でも「適用可能な」と訳している。

「該当する場合、供給者に要求する規格を書け」と「適用可能なときは、供給者に要求する規格を書け」の意味は同じだろうか?

前者では、該当しないものを除いてしなければならないと読めるが、後者であれば、「できないときは」しなくて良いわけだ。大した違いはないと言われるかもしれないが、ちょっと気になります。

|

この「風吹けば桶屋理論」それとも「不幸の手紙効果」あるいは悪名高き「無限連鎖講条項」によってISO9000sはグローバルスタンダードの地位を得たのです。元々それはEU内においてデジュリスタンダードでしたが、そのような

僥倖によってデファクトスタンダードの地位を獲得したのです。

みなさん、確認しましょう。ISO規格は品質が良くなるとか、会社をよくするとか、不祥事が減るなんていう理屈で普及したのではありません。それは元々、非関税障壁の一手法として、EU内の市場競争の優位を保つために採用されたに過ぎない。欧州に輸出している企業は、その規制に対応するためにISO9000sの認証を受けたのです。

そしてまた当時、欧州ではISO認証制度のことをホワイトカラーの失業対策と呼んだのだ。そういうことを知ってからISOマネジメントシステム規格を論じなければ事実誤認してしまう。

もちろん油売りから身を起こしたにしても大名に変わりはなく、不純な動機から良いことをしてしまったとしても良いことの価値は変わらない、しかしISO9001が品質を良くするとは未だかって証明されていないし、会社を良くするなんて実証された事例は見たことがない。ISO9001は不純な動機から採用されて、今も不純なままかもしれない。

ともかくEU統合によって「風が吹けば桶屋が儲かる」効果が発生し、その長いシークエンスの結果起きたのは、ゴールドラッシュではなくISOラッシュでした。ISO認証機関にとってはもちろんゴールドラッシュだったことでしょう。

1992年当時、ISO認証とは入札ポイントを上げようとか、会社のブランドを上げようとか、日経環境経営度の順位を上げようとか、社員の意識向上を図るなんていうような、のどかなものではありませんでした。認証しなければ父さんは倒産でママはままの食い上げという切羽詰まった状況で、各社とも必死に認証しようと頑張ったのです。私はそのときISO認証を仰せつかり、今までその腐れ縁が切れないわけですが、それはともかく・・そんなのがISO認証の第一回流行です。

|

東北地方では「ごはん」のことを「まま」と言います。

|

いったい柳の下のどじょうとISOがどう関係するのかとお悩みの方、もうしばらくの辛抱でございます。

ISO認証ビジネスとは、ひと様の会社を審査してお金をいただくという商売でございます。一旦認証しますと、その後は維持審査とか更新審査といって一定収入が得られるわけですが、欧州に輸出している企業だけでは認証が必要な会社、工場は限られています。それで日本国内だけでビジネスしている会社に対しても、ISO9000s認証をしてもらおうと考えたのです。必要がない人の購買心をあおりビジネス拡大を謀るのは、マーケッティングの常識というものです。そういう宣伝に乗せられて欧州とは関係ない企業が認証を始めたのが1995年以降でしょう。それが第二回の流行でしょうか?

しかしISO9001だけでは市場規模がみえている。それで品質以外にも拡大しようとして、車業界、通信、環境、労働安全、セキュリティなどなど商売熱心に励んできたのです。

つまりISO認証業界はISO9001のマネジメントシステム認証というビジネスモデルが成功したので、その成功体験をもとに認証分野は異なっても、認証というビジネスモデルの範疇でしか仕事を広げてこなかったのです。

おお、ガンダムのテレビアニメのような気がしてきませんか?

その後、2001年頃になると、ISO認証していると国土交通省が入札条件にするとか東京都が入札時に加算するとかいう話がでてきて、建設業界にISO認証ブームが起きます。これを第三回流行と言えるでしょう。

インフルエンザは一回流行すると数年間その免疫が残るので、次に流行するのは免疫が消える数年後といわれますが、なんかそんな感じです。

しかし時は経ち今現在、認証件数が減少傾向にあることは否定できない事実である。私が言うだけでなく日本適合性認定協会のウェブサイトに最新の登録件数が表示されているが、ここ数年減少し続けている。

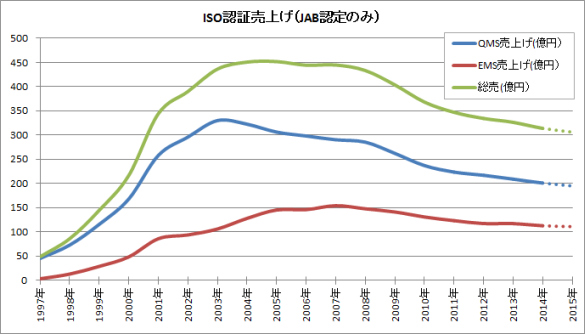

登録件数が減っても、単価が上がればなんとかなるだろうが、経済学では需要が減れば売値が下がるってことになっている。ISO審査においても、お客さんが減る一方だから、各社が他社を出し抜いて受注しようと安い見積もりを出すから、審査費用の相場はどんどん下がる。登録件数が減るだけでなく、審査の単価が下がるから、その掛け算である総売り上げはますます下がる。口で言ってもわからないだろうからグラフで示す。

ここで認証ビジネスが他のビジネスと異なる条件があるために、一層価格競争に陥るということを確認しておく。

他のビジネス、例えば日産とトヨタの車は仕様が同一と決められているわけではない。競合他社より走りが良いとか安全だとか燃費が良いとかカッコいい車を出して価格を高くつけることはおかしくない。マンションだって全く同じ条件のものは存在しない。駅近とか日当たり良好という理由で高い値段がついておかしくない。だから価格競争だけでなく、性能その他の付加価値で差別化することができる。しかしISO認証においては、他社より良い審査とか価値ある審査というものが存在しない。標準からはずれた審査は、それが基準より良くても不適当な審査なのである。

その意味で、付加価値審査という言葉そのものが矛盾である。付加価値審査をすると語る認証機関は、その意図することを正確に説明して、それが適合性審査の条件を満たし、かつISO17021に違反していないことを立証してほしい。私は付加価値審査というそのものがISO17021に違反ではないかと考えているのだが。

さて、今認証機関は20年前に欧州に輸出していた企業がおかれた状況と同じ状況に追い込まれたわけだ。このままではパソコン全盛時代にメインフレームを売るようなもの、あるいはスマホ時代にガラケーを売るようなもので先の見通しは暗い。座して死を待つわけにはいかない。なんとかせねばならない。

インフルエンザならぬISO認証の第4回流行をもたらすにはどうしたらよいのでしょう。いやもうワクチンが行き届いているので時間が経ったからと流行を期待するのは無理かもしれません。

それじゃあ、新規ビジネスとしてはどんなものが良いのでしょうか?

もちろん審査員の年齢や体格をみると額に汗するようなお仕事はできないし、コミュニケーションも得意ではないようだ。楽で儲かる仕事がしたいなんてのは贅沢の極みです。

ところでISO認証機関に限らず、事業を始めるにはコンピタンスが必要です。自社が持つコンピタンスを活用して、世の中が求めている製品やサービスを送り出せすということが重要なことです。他社に誇るコンピタンスがない、あるいは保有しているコンピタンスがあまりにも陳腐化して他社に差別化できるようなものではないとなりますと、事業にならないことはいうまでもありません。

|

Competenceとは英英辞典で引くと

- The state or quality of being adequately or well qualified; ability.

A specific range of skill, knowledge, or ability.

- Law The quality or condition of being legally qualified to perform an act.

- Sufficient means for a comfortable existence.

- Microbiology The ability of bacteria to be genetically transformable.

- Medicine The ability to respond immunologically to bacteria, viruses, or other antigenic agents.

- Linguistics The knowledge that enables one to produce and comprehend a language.

細かく訳さなくてもイメージはお分かりと思います。通常コンピタンスとは、「業務における能力」とか、より具体的限定的に「競合他社に優位にある能力」の意味に使われている。

|

誰でも知っていることですが、ISO規格が語っているのは「管理技術」だけです。もっともISO大好き人間、あるいはISO万能と信じている人たちは、ISOさえあれば会社が良くなるとか事業は発展すると考えているようだ。そんなことはない。そんなことは嘘か間違いです。そもそも他に誇れる「固有技術」がなければ、何を管理するのだ?

コンペティターとの競争に勝って売り上げを伸ばし会社が成長するには、固有技術、管理技術、士気が必要条件だ。そんなことを

前に書いたことがある。

さてと、では認証機関のコンピタンスとは何だろうか?

まさか何もないってことはないでしょう。だって審査では、ご自身の過去の栄光を自慢する審査員や、法律の指導をしたり、技術的なコンサルをする審査員をよく見かけます。もっともその固有技術が、自慢するに値するのか、時代遅れではないのか、審査されている会社の方がレベルは高いのか、そのへんは私にはわかりません。

ともかく認証機関は保有するコンピタンスを基に、認証以外の新ビジネスに船出することになる。

最近、内部監査を請け負いますとか、二者監査を請け負いますと言いだしている認証機関もあります。それは新しいビジネスモデルかと言いますと、そうではなく

先祖返りではないかと私は考えています。

|

先祖返りとは、何代も前の先祖がもっていた遺伝上の形質が、突然その子孫のある個体に現れること。人間に尾が生じたり異常に毛が生えたりすること。

心臓に毛が生えている審査員は多いですが、それは先祖返りとは言いません。心臓マヒではなく羞恥心がマヒしているのでしょう。

|

そもそも第三者認証が始まる前は、二者監査が当たり前でした。二者監査とは購入している会社が調達先に対して品質保証を要求して、その契約を遵守しているかを監査に行って確認するというものです。そういった方法は1980年頃から1990年頃まで普通に見られました。そのとき会社の人がわざわざ監査に行くのも大変だし、監査の専門家がいないかもしれない。それで「監査を代行しますよ」というビジネスが現れたわけですね。

電気製品や電子機器を作ったことのある人なら、UL認定というものをご存じと思います。私はこれにも1960年代後半から縁がありましたが、1970年頃まではアメリカ人が田舎の工場まで検査に来たものです。それがいつしか日本の会社が下請するようになり、審査や定期的な工場立ち会いに来るのは日本人になりました。

それと同じく二者監査も会社の人が行うのではなく監査代行業が行うことが発生しました。

そして、そのとき品質保証要求事項が統一されれば第三者認証制度そのものですよね!

事実そうなったわけです。そして今、第三者認証市場が拡大しない、いやシュリンクしていると見た認証機関は、過去に戻って二者監査、そして企業の内部監査をしますと言い出したというわけでしょう。

まあ内部監査を請け負って悪いわけではないのですが、まったくの新分野への進出とは言えないでしょう。それにそんなビジネスが広がるとは思えません。といいますのは、認証機関が行っている内部監査は多くの場合、ISOその他のシステム規格に基づくものが多いのです。しかし普通の会社ではISO規格適合確認などに価値がありません。一般の会社の監査部監査においては品質や環境なんてつつましくささやかなことではなく、遵法全般、会社の規則全般について遵守しているかどうかを確認することが必要です。いやそればかりではなく、ビジネス機会を逃さずに活動しているか、将来のビジョンを持ちそれに向けて手を打っているかまでを、点検しなければならないのです。認証機関には規格適合をみるコンピタンスはあっても、そういう法規制や会社のルール、更にはビジネス活動が適正かをみるコンピタンスがあるのでしょうか?

私はない方に賭けましょう。

二者監査であっても同様です。私も30年も前に二者監査をしたりされたりしましたが、そこではシステム監査も一部ありますが、ほとんどは製品監査です。検査結果だけでなく、製品がまっとうなプロセスで作られているかを確認しなければ、完成品を受け入れるか否かを判定できません。そういう技術的なことを認証機関の審査員はできるのかとなりますが、私はこれにもできない方に賭けましょう。

|

製品監査とは製品検査とは違う。製品が図面や仕様書に基づき、指定された製造条件で製造されたか、仕様通りの検査がされているかを監査することです。当然、その製品についての技術がなければ製品監査はできません。

|

では認証機関の保有するコンピタンスで、どんなビジネスをしたらよいのか?

はっきり言ってそんなこと私は知らない。しかしどんなビジネスでも、過去20年間、審査員が行ってきたマネジメントシステム審査より難しいことは論を待たない。認証機関は荒波を乗り越えていけるのだろうか?

付加価値審査と語った認証機関は多いというよりもほとんどであったが、今こそ自身の事業において付加価値を出す時が来た。我に艱難辛苦を与えたまえと三日月に祈った願いがかなったのだ。認証機関の人たちは武者震いをしていることだろう。

そして、もし認証機関がビジネスを推進していけないなら、経営に寄与する審査をするなどとどうして言えたのか、振り返って反省すべきだろう。

いやそんな心配は必要ないでしょう。

認証機関が保有するコンピタンスで全く新しいビジネスを開拓し事業を継続していけば、世の経営者は喜んでその認証機関の教えを乞うだろう。

もちろん認証機関の事業がたちいかず、倒産、身売りをするようになれば、審査を受けていた企業は溺れる犬に石を投げつけるだろう。今までのいきさつを思えば、それは当然だ。

ところで第三者認証制度は、認証機関だけで成り立っているわけではない。認定機関、審査員研修機関、審査員登録機関などがあり、それぞれに大勢の人が働いている。もし第三者認証制度がこけたら、その人たちはどうするのでしょうか?

まず認定機関はどんなコンピタンスがあって、それを使ってどんな新ビジネスを始めるのだろう?

今まで何年も、認証制度が崩壊したのは、審査の際に

企業が虚偽の説明をしたために認証の信頼性が損なわれたからだなんて主張していたから、認証制度が崩壊したら過去の認証企業を訴えるのだろうか。その賠償金で食っていこうなんてことを考えるのかもしれない。

しかしその場合被告企業をどのように特定するのか、非常に難しいだろうと思う。そもそもそんな訴えが聞き入れられるのかどうか?

|

正直なことを言って、私は「虚偽説明説」の証拠を知りたいと思っている。私は過去20年間企業の立場でISO認証制度に関わってきており、認証制度の最右翼の利害関係者であることを自認している。そんな裁判を起こしたなら何をおいても絶対に傍聴に行かねばならない。

|

いや、待てよ

虚偽の説明なんてホラを吹いて、本当の原因究明をせず、是正処置をしなかったから現状があるということは考えられないだろうか?(疑問文ではなく反語である)

審査員研修機関が法律の知識があるとか、ISO規格を知っているとかいっても、そんなものをコンピタンスとは言えないだろう。講習会で教えているレベルでは、実際に企業で担当している人に太刀打ちできない。また企業から見れば、お金を払って法規制について相談するなら、無資格の人に聞くよりも弁護士を頼んだほうが信頼できるのは当たり前だ。

おっと、行政に相談に行けばただで教えてくれる。

審査員登録機関になると、そもそもコンピタンスがあるのだろうか?

審査でトンデモ指摘を出した審査員のすべてが、審査員登録機関に登録されていたということは、その評価は節穴としか思えない。

CEAR誌とかJRCA誌をみてもためになるようなことは書いてないし・・・

適者生存とは、優れている者とか強い者が生き残るということではなく、環境にもっとも適応している者が生き残るということらしい。しかし人間や人間が作った企業というものは、己の意思と努力によって自らを変えることができる。だから単に偶然とか神様のおぼしめしだけではなく、己の意思と努力によって環境に適応し、あるいは環境を改変して生き残っていくことができると思う。それこそが人間の価値だろう。

そういう状況に置かれて、最善を尽くそうという根性もなく努力もしないなら、いや最善を尽くし努力をしても荒波に沈むなら、そういう人も組織も滅びるべきだろう。ISO関係者の力量は、今後、彼らが生き残るかどうかで判断されるだろう。

本日の気配

実を言って、私が見聞きしていることから考えると、第三者認証制度はいよいよ終末が近づいてきているような気がする。お正月早々、秋の気配である。

今までも第三者認証制度の危機というものは何度もあった。90年代末には認証しても効果がない、ISO9001認証して良くなったのは文書管理、ISO14001認証して向上したのは環境意識なんて言われたもんです。その後2000年代になってからは、認証しても企業不祥事は防止できない、いや認証した会社に不祥事が多いとか、

おお、流行の次にはバブル崩壊がくるって景気動向そのまんまのようです。

そして認証件数の減少、審査費用の価格下落、今までも試練の道でしたがとうとう終末に近づいてきたのでしょうか?

2012/12/28松井ゴジラは引退会見で「結果が出せなくなったことがすべて」とその理由を語った。顔に似合わず、すがすがしい男だ。

ISOも結果が出せなければ幕を引くしかないし、結果を出せずに引退しなければ石を投げられるのも必定だ。

本日の懺悔

論文と言いながら論文じゃねえ、エッセイじゃないかというご意見があろうかと思います。

いやまさしくそのとおり、反省します。

本日の覚悟

おお、ついに第三者認証制度に引導を渡してしまった。

海援隊の坂本龍馬のごとく、刺客が差し向けられるのは間違いない。これで私の命も終わりか。幕府が倒れるのと、いや違った認証制度が倒れるのと私が命を落とすのと、どちらが早いか 笑

後に続くを信ず

この場合は俺に続いて特攻せよという意味ではなく、私が死んだ後も、ISO認証制度の行く末を生暖かく見守ってほしいという意味でございます。

ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(2013/1/6)

業界の趨勢から見て審査機関の淘汰が避けられない以上、生き残るためには価格以外にも大胆な差別化が必要でしょう。

審査機関のタイプには、大別すると2つあると思います。

一つは、組織に対して自分たちが審査しやすいよう「ISO文書」や「ISOの記録」なるものを作らせ、難解なISO用語でもって質問(例えば、「環境方針が組織のために働く人に周知されていることを確実にしていることは、どのようにして示せますか?」といった宇宙語の質問)をする審査機関です。

もう一方は、組織に元からある文書類だけを調査の対象とし、誰でも理解できる平易な言葉で語りかけるスタイルの審査機関です。

現実には前者が圧倒的多数で、後者は少数派です。組織がどちらのスタイルを望むかは言うまでもないことですから、審査機関が生き残るためには後者への転換を進めるしかないでしょう。

既存の認証組織からの突き上げ、抗議、苦情。現有審査員の再教育あるいは総入れ替え。難関はありますが、審査機関トップの英断にかかっていると思います。

|

|

ぶらっくたいがぁ様 毎度ありがとうございます。

おっしゃることに同意です。

しかし 審査機関が生き残るためには後者への転換を進めるしかないでしょう ということ実現できるかというと、それができない認証機関が多いと思います。

認証機関の中にはトップ自らが「有益な側面」とか「経営に寄与する審査」なんて語っているところもありますから。

そういったところが淘汰されることは良いことと思いますが、今までの悪影響をなんとかしてほしいものですね。

|

うそ800の目次にもどる

実を言いまして、「ガンダム」が放送されたとき、私は30を過ぎていましたし、我が豚児たちはまだ子豚でガンダムを観て理解できるほど大きくなかったので、我が家ではこのアニメを観たことがありません。

実を言いまして、「ガンダム」が放送されたとき、私は30を過ぎていましたし、我が豚児たちはまだ子豚でガンダムを観て理解できるほど大きくなかったので、我が家ではこのアニメを観たことがありません。 もっともアメリカも似たようなものです。P51がすばらしい戦闘機ということが忘れられず、太平洋戦争が終わって5年も経つのに朝鮮戦争に持っていきます。ところが中国義勇軍(実態は中国の正規軍)がジェット戦闘機のMIG-15を飛ばしてきたのであわてたわけです。

もっともアメリカも似たようなものです。P51がすばらしい戦闘機ということが忘れられず、太平洋戦争が終わって5年も経つのに朝鮮戦争に持っていきます。ところが中国義勇軍(実態は中国の正規軍)がジェット戦闘機のMIG-15を飛ばしてきたのであわてたわけです。