2016.06.06

いつもばかばかしいことを書いておりますが、今日もばかばかしい小話を・・・テケテンテケテン私の本家に「推薦する本」というコーナーがある。タイトルが「推薦する本」だから私が読んでためになったという本についても書いているが、それだけでなくこんな本は読んじゃだめだというのもとりあげている。

要するにタイトルはどうでもいいのだ・・・いや中身はどうでもよいというべきか?

要するにタイトルはどうでもいいのだ・・・いや中身はどうでもよいというべきか?そして書いていることも正直言って書評というよりも、その本を読んで私が考えたこととか頭に浮かんだ妄想を書いている。だから私の「推薦する本」を読んでも、その本について知ることができないし、ましてや読むべきか否かについてはあまり(全然)役に立たないことを保証する。まして私がその本を推薦しようがけなそうが、私の影響力はまずないから無意味という気もする。

しかしそうは言っても、そこに載せている私のコメントがいかほど読まれているのか、そしてコメントがどう評価されているかということは気になるところだ。

それで私の書いたものがどのように評価されているのだろうかを知りたくなった。

いやそんな難しい方法ではない。グーグルの検索窓に私が書いた本の書名を入れて、私の書評(感想文?)が何位に出てくるかを調べただけだ。あまり古いものは除外して2002年以降の15年間を対象とした。

しかし私もずいぶんとウェブサイトを維持してきたものだ

方法は簡単である。私の「推薦する本」のページに並んでいる書名をひとつずつコピーして、googleの検索窓に張り付けて、検索されたものの中に私の書いたものがあるかどうか探して、あればその順位を記録するだけだ。

いちゃもんが付く前に

自分が名付けたコンテンツをそのタイトルで検索すれば1番に出てくるのは当たり前だ。ここでは書名で検索していることに注意してほしい。

では結果はどうであろうか?

書籍名で検索すると上位1位や2位はほとんどアマゾンなどの流通業とか出版社の宣伝だから、3位くらいが実質的な最上位である。私のもので1位になったものがあるのは、出版されたのが相当古く、現時点では宣伝していないからだろう。

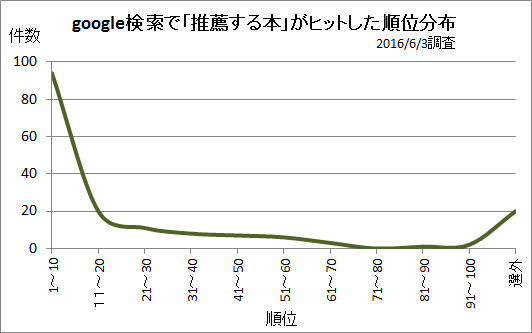

さて、私の書いたものが1位から10位、11位から20位というふうに100位までを10ごとに区切り、100位までに現れなかったものは選外とした。

グーグルの検索というのは出来上がったデータベースがあってそこから情報を引っ張ってくるのではなく、検索の都度ネットから何か情報を収集して計算しているような気がする。

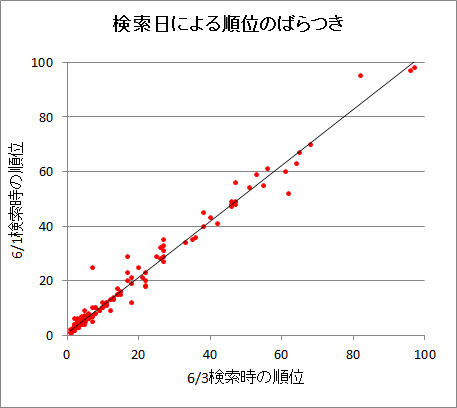

グーグル検索で上位になるのはいろいろな条件があるようだが、そのアルゴリズムは分からない。面白いことにすこし時間をおいて検索すると順位は変わる。大きく変わることはないが、上位でも2つくらい動くのは毎度のこと、50位以降になると、検索するたびに5位くらい前後することは普通にある。とはいえ同じ日には10位までは動くことはなかった。

検索日が異なると順位が10位くらい変わるのは珍しくない。興味を持って三日間やってみた。図表1は6/1と6/3に検索したものでどれくらい順位が異なったかを示すものである。

図表1

|

図中の斜線は近似線(直線)であるが、45度より上側になっているのは6/1より6/3が全体的に検索順位が向上したことによる。 その理由は分からないが単なるゆらぎだと思う。日を改めて検索すれば下方にバラツクこともあるだろう。 |

図ではわかりにくいかと思うが、弊サイトのものでは、82→95、62→52と順位が変わったものがあった。弊サイトの順位が変わらなかったものも60件(40%)あったが、他のサイトの順位は変わっていて、弊サイトの順位がたまたま変わらなかっただけである。

ともかく検索するたびに順位が変わるので、今回は割り切って6/3に検索した順位によって以下の考察を進める。

「考察だってサ」なんて笑い声が聞こえそうだ(笑)

2002年1月から2016年5月末までに私が「推薦する本」にアップしたものが172件あり、それらの書名でグーグル検索したところ、10位以内になんと半数の94件(55%)が登場した。なお選外は20件(10%)であった。

図表2は結果の表で、図表3はそれをグラフにしたものである。

図表2

|

図表3

|

ところで、同じ本をレビューする人が多ければ上位になりにくいし、レビューする人が少なければ上位になりやすいという気がする。常識的に考えて100万のウェブがあれば1位にはなりにくそうだし、競争相手が100件であれば1位を取るのが容易かもしれない。その仮説が正しいのか確認した。

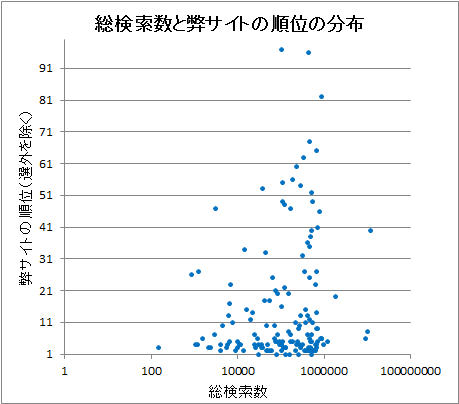

書名で検索したときにブラウザに表示された総検索数と、私の書いたコンテンツの順位に関連があるかを見た。それが図表4である。

図表4

|

総検索数は200から1000万くらいに分布しているので横軸は対数表示である。

総検索数が60万程度でも弊サイトが1位2位というものがいくつもあり、他方総検索数が数万でも選外というものがあり、総検索数と弊サイトの順位の分布に傾向性がある様子はない。単純に総検索数と順位の相関係数をとると0.05であった。総検索数のばらつきが大きいので総検索数の常用対数と弊サイトの順位でも相関係数を計算してみたが0.17で棄却される。

よって総検索数による順位への影響はないと思われる。

では次に時間的経過で私のコンテンツの順位が変化しているかどうかを知りたい。

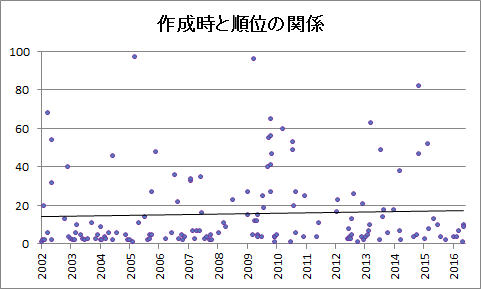

作成年月日と順位の関係を取ると図表5となる。

図表5

|

図表5から2012年から2016年までほとんど順位の分布は変わっていないことがわかる。20位の少し下にある斜めの線が近似線である。相関係数は0.05でまず記述時期と検索順位は関係ないようだ。

もちろんこの図中に入らない選外となったものが1割あるわけだがそれも時間的な傾向はない。

ということは評価が変化していないのだから、私の書いている内容も文体も評価が変わらなかったのだろう。上達もせずに衰えもせず?

以上のことからどんなことが考えられるだろうか?

私の書いたものの50%以上がグーグル検索で上位10位以内に、88%が100位以内であるというのはアベレージとして悪くないどころか、素晴らしいといってもよいように思う。

グーグル検索の上位イコールアクセスが多いということではないが、この場合は同じ本の書評の順位であるから、その順位でアクセスされていると考えても良いだろう。

そして多くアクセスされているということは、多くの方にコンテンツを読んでいただいていると解釈する。そうでなければ、結果として順位は上がらない。

ここではアクセスを増やそうという意味ではなく、検索上位になったということはアクセスが多いということだと推察する。つまり私の書いたものは訪問者が賛否どちらかは分からないが、とにかく多くの人がクリックしてくれているということが推測できる。

もちろんアクセスが多いからグーグル検索上位となり、検索上位だからアクセスが多くなるという相互作用もあるだろう。最近はそれを地球温暖化のフィードバック機構というらしい。(冗談だよ)

そもそも私のウェブサイトは、個人で営んでおりマイナーな上に、宣伝もせずSEOなんて考えもせず、ウェブのデザインなどなきがごとくで、他人を気にせずに言いたい放題を書きっぱなしであるにもかかわらず、「推薦する本」の半数以上がグーグル検索で10位以内というのは自慢をしてよいのではないだろうか?

いや上位に来たのが多いと自慢するわけではなく、私の書いていることは決してデタラメとか、質が悪いということはないだろう。

多くの人と言っても大した数じゃないだろうという意見もあるだろう。それは否定しない。

だが今の時代、本を読む前にネットで書評を見るのは一般的だし、書評を読むだけで実物を読まないで済ましてしまう人も多い。そしてネットの書評となるとアマゾンかグーグルとなるだろう。検索結果10位以内であれば最初のページにあるからリンク先まではアクセスしなくとも、検索画面は眺めてくれるのではないだろうか。そう期待する。

それにいろいろな見方がある。

漫才師の太田光が2006年に書いた「憲法9条を世界遺産に」という本が、当時30万部くらい売れたという。これだけ売れるとベストセラーといえるらしい。

現時点「憲法9条を世界遺産に」をグーグル検索すると、私が書いた書評が7番目に出てきた(2016/6/3)。そして私のウェブサイトの当該ページへのアクセスは累計3万以上である。ベストセラーとなった本の批判文を、種本の発行部数の10%の人に読んでもらえれば十分に太田光へのカウンターになったのではないだろうか。

仮に私が「憲法9条を世界遺産に」の批判本を書いても、有名でもなければ組織力もないから3万部は売れないことは間違いない。ましてや自費出版などはできるはずがない。

「憲法9条を世界遺産に」が語っていることが正しいか間違っているかは人それぞれだから、ここで論じることではない。しかし、ある人が本を出したとして、それに反論しようというとき、インターネットがなかった時はその手段がなかった。今はインターネットがあるから多少の労力をかければ無料で発言することができる。もちろん反論するだけでなく自分のアイデアを主張することもできる。これはものすごいことだ。

もちろん主張するために本を出すのではなく、お金を得るために本を出すという目的もあるだろうが、今現在それは無理らしい。

思想的なものでは異議があるかもしれない。もうひとつ例を挙げよう。

ISO認証の専門誌にアイソス誌がある。この月刊誌の出版数は6,700部と公表されている。(2016/6月時点)

もちろん会社や団体が購入すれば1冊を何人かが読むだろう。しかしすべての人が雑誌全ページを読むとは限らない。ISO14001の関係者であれば食品とか自動車関係の記事は読まないかもしれない。審査員であればNPOの記事は読まないかもしれない。まあ、そういうことを含めてざっくりと7000人が読むと仮定しよう。

私のISO関係のコンテンツはアップした当日のアクセスは約300、翌日150、1週間累計で700くらいにはなる。7000対700では桁が違うとおっしゃるかもしれないが、相手はISOの老舗出版社である。それに対してこちらは老人が一人、趣味で紡いでいるだけのもの。しかもハードコピーではなくウェブサイトだけでアイソス誌の1割の客をゲットしているのだからコスパからいって悪くはないだろう。

もちろん「うそ800」の全コンテンツを対象とすると月に何人の方がご覧になっているかは見当がつかない。トップページでユニークが1万数千だから全コンテンツのユニークは3万以上になるだろう。

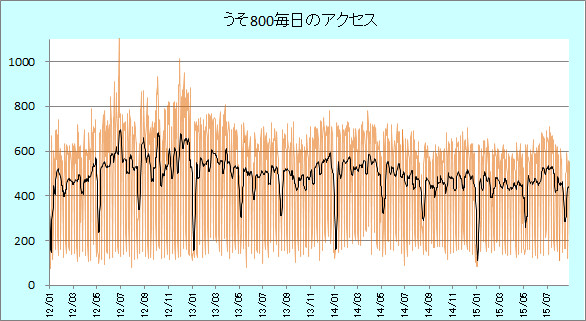

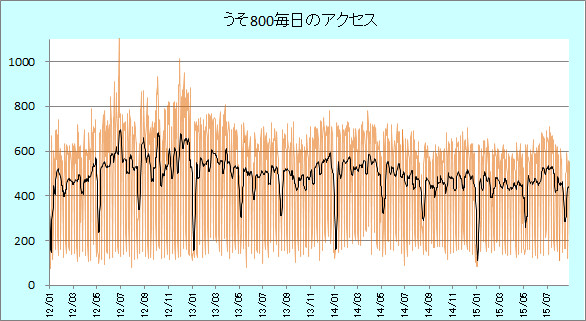

なお「うそ800」のトップのアクセスは2013年から減少傾向にあるが、それでも2016年5月で日々のトータルアクセスが1200前後、ユニークアクセスが500くらいである。閑古鳥が鳴いているとは思わない。

図表6

茶線は毎日のユニークアクセス、黒線は一週間の移動平均である。

お正月、ゴールデンウィーク、お盆には大きく落ち込むのがわかる。

茶線は毎日のユニークアクセス、黒線は一週間の移動平均である。

お正月、ゴールデンウィーク、お盆には大きく落ち込むのがわかる。

いやそれどころか、まったく根拠はないが、世の中のISOコンサルのウェブサイトで「うそ800」ほどアクセスを稼いでいるところは両手はないのではないだろうか?

だいぶ前に、「アイソワールド」がアクセス累計600万と言われていた。ここ数日カウンターを見ていたが、平日の増加が100弱、休日の増分は50弱のようだ。一日二日だけではなんともいえないが、私のウェブサイトのほうがはるかに多いだろうと思う。(自信過剰かな?)

図表7 アイソワールドカウンター数値(19:00時点)

| 日付 | カウンター数値 | 増分値 |

| 2016/06/02(木) | 3859404 | - |

| 2016/06/03(金) | 3859484 | 87 |

| 2016/06/04(土) | 3859529 | 45 |

| 2016/06/05(日) | 3859562 | 33 |

| 2016/06/06(月) | 3859690 | 128 |

| 2016/06/07(火) | 3859852 | 162 |

| 2016/06/08(水) | 3859966 | 114 |

| 2016/06/09(木) | 3860094 | 128 |

| 2016/06/10(金) | 3860168 | 74 |

| 2016/06/11(土) | 3860197 | 29 |

| 2016/06/12(日) | 3860218 | 21 |

| 06/2〜06/06 | 日割り 72 | |

| 6/07〜06/22 | 日割り 89 | |

| 06/22〜06/27 | 3861470 | 日割り 72 |

| 6/27〜08/13 | 3864746 | 日割り 70 |

| 08/13〜09/03 | 3866117 | 日割り 65 |

ところで「アイソワールド」のトップページを再読み込みしたら、ページ下中央のアクセスカウンターはどんどんと上がった。つまりこのカウンターはトータルアクセス、つまり読み込むたびにカウントするように設定されている。私のプロバイダDTIはトータルアクセスでもユニークアクセスでもなく、同じ人が連続で読み直してもカウンターはあがらない。仮に「アイソワールド」のカウンターが私の2倍回っているとすれば、「アイソワールド」の380万に対して「うそ800」が6/2時点で138万だからそんなに差はないことになる。そしてカウンターの設定が双方今のままだとしても、日々のアクセスが87対500とすると16年後には「うそ800」が「アイソワールド」を追い越すことになる。まさか私が80いくつになっても「うそ800」を書いていることはないだろうけど。(それまで生きてはいまい)トータルアクセスなら6年で追い越せるのだが・・

ちなみに「アイソワールド」は1996年開設、「うそ800」は2001年である。

人の褌で相撲を取る |

それだけではない。太田光の「憲法9条を世界遺産に」という本がなければ、私が憲法について書いても訪問していただけることはまずないだろう。太田が「憲法9条を世界遺産に」という本を出し、私がそれについて書評を書くことによって私のウェブサイトを訪問していただけるという、まさに人のふんどしで相撲を取るというか、コバンザメ商法なのである。ありがたいことだ。

そしてまた「マニュアルバイブル」が30年も前に書いていたことであるが、今は多くのものが紙から電子データに移りつつある。かって携帯電話が全盛時代、印刷屋はその取説を印刷するのでウハウハだったと聞く。1台に1冊、サイズは小さいが厚さが2センチもある取説が付いていた。しかしi-phoneに始まったマニュアルレスの流れはとどまらず、最近のスマホの取説は1枚のリーフレットとなり、詳細を書いたpdfはウェブにあるから見てねということになった。そうなるとどうだ、スマホの取説をサードパーティー()が出版している。人間はマクルーハンが予言したようにペーパーレスにはなれなかったのだ。

それとインターネット特有のこともある。ネットでは難しいことを語ってもダメなんです。私は難しいことは考えられないから、内容も文章も難しくない。私のウェブサイトを読んでも難しいことは書いてない。難しい漢字も使わず、自分が読めないものにはルビをふっている。もちろん何も考えてないわけじゃありません。印刷物よりもウェブでは漢字の割合を減らすとか、行間を調整するとか、細かいことに気を配らないといけません。

えっ、お前はそういうことに詳しいのかって? 現場で作業手順書を書いてましたんで、読んでいただけるにはどうすればいいのかということを何年もカットアンドトライしてきました。今はもう仕事ではなく趣味というか手慰みですがそれを楽しんでおります。

「推薦する本の評価」とは、ここで「推薦した本の評価」ではなく、「『推薦する本』という名のコーナーの評価」であります。

推薦する本の目次にもどる