16.11.14

先日内部コミュニケーションを書いていて、まだコミュニケーションの第一項「一般」について書いてなかったのに気が付いた。ということでそれについて駄文をひねる。

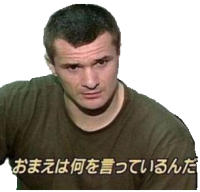

この条項を一言で言えば「お前は何を言っているんだ💢」である。

「お前は何を言っているんだ」なんて聞いたことない人がいるかもしれない。実はこれ、2ちゃんではもっぱらとんでもないと呆れたとか、話にならないとか、空気が読めない人への怒りとかをあらわした表現である。

とにかくこの条項を読むと「お前は何を言っているんだ」としか言いようがない。このコミュニケーション一般を書いた人は何を考えていたのだろう。

話を始める前に、文章はいかにあるべきかという私の考えを述べる。

文章と言っても小説もあるし、法律もあるし、通知文もあるし、俳句もある。また子供に伝えるとき、大人に伝えるとき、前提条件を理解している人のとき、まったく事前情報がない人のときなどいろいろなケースがある。

我々が論じているのは、ISO規格についてである。だから当然、規格を読む人は普通の知能の持ち主であり、規格を読む知識があることを前提とする。規格とは設計図を文字であらわしたようなものであり、それは書いた人の意図を間違えなく理解されるように書かねばならず、同時に余計な修飾語は排除し、構文は簡潔にすべきだ。

とまあそういう条件を満たしている文章はどういうものであるべきだろう。

私が考える要件としては、

- 同じことをダブって書かないこと

これは法律では必須事項である。法律でなにごとかを探したいとき全文検索してもダメだ。最初に出たときは正式な言い方をするが、二度目以降は「第〇条第〇項に規定する」という言い方をするので、全文検索では見つけることができない。各条をひたすら読むしかない。だがこれは間違いを防ぐためには有効なテクニックだ。

これは法律では必須事項である。法律でなにごとかを探したいとき全文検索してもダメだ。最初に出たときは正式な言い方をするが、二度目以降は「第〇条第〇項に規定する」という言い方をするので、全文検索では見つけることができない。各条をひたすら読むしかない。だがこれは間違いを防ぐためには有効なテクニックだ。

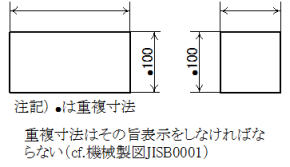

図面を引くときも同様であり、例えば同じ寸法を二か所に書くようでは先輩から怒鳴られる。私が入社した頃なら、雲形定規とかが飛んできたものだ。

おお、大事なことを忘れていた。50年前、私は機械製図工として世の中に出たのである。

-

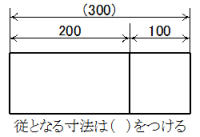

前項と同じであるが、まったく同じ事項でなくても、他の文章あるいは複数の文章を読むことによって演繹されることであれば記述しない。

これも法律の鉄則である。これがために法律はわかりにくいとおっしゃる人は多いが、文章の誤読などの間違いを防ぐ有効な方法である。

これも法律の鉄則である。これがために法律はわかりにくいとおっしゃる人は多いが、文章の誤読などの間違いを防ぐ有効な方法である。

図面では個々の寸法と合計の寸法を書くようではいけない。また雲形定規が飛んでくる。

- 共通テキストで間に合うものは、規格特有の事項を追加しないこと

せっかくMS規格の標準化を図ろうというのだ、それに反することは逆行である

- もっとも重要なことであるが、作成された文章はそれ自体が法源である。その法律を制定したときの意図はとか、法律の条文は言い足りないとか、解釈は・・・というのは法律を書いた人の泣き言、引かれ者の小唄である。

同じく、どのような経過で規格文言が作られようと、規格は文言がすべて。ISOTC委員が規格解説をするのはお門違いである。ひたすら規格を読み文字解釈するのが唯一・最善である。

もしそれがISOTC委員の語ることと違うとき、文字解釈が優先する。

「ISO14001:2015要求事項の解説」(吉田敬史/奥野麻衣子)p.225には議論の経過などが書いてあるが、そういった楽屋裏は規格解釈にも審査の場にも関係ない。もしそういったことを持ち出す必要があるなら、それは規格が未熟ということであり規格作成者の能力不足でしかない。

- 補足である、

通常我々はJIS訳されたもので審査を受ける。だが、ご存知のようにニュアンスを変えずに他の言語に翻訳することは不可能であり、更にJISの翻訳はいい加減なことが多い。2015年版は暗記するほど見ていないが2004年版では一つのセンテンスが二つに分割されていたものさえある。だから基本的に日本語でなく英語を正とするということを前提とする。

まだまだあるかもしれないが、思い浮かばないから次に行く。

次に大局的なことを語る。布石がへたで、中盤以降に力技でなんとかつじつまを合わせるのが常であるへぼ碁の私が大局を語るなどおこがましいが、お許し願いたい。

次に大局的なことを語る。布石がへたで、中盤以降に力技でなんとかつじつまを合わせるのが常であるへぼ碁の私が大局を語るなどおこがましいが、お許し願いたい。企業活動とかマネジメントに関わるISO規格にも階層がある。ISO14001とかISO9001はトップでもなくMS規格のベースでもない。共通テキストは単なる形式上の基本であり、思想的な基本ではない。現状では基礎的な位置づけにあるのはISO26000「社会的責任に関する手引き」だろう。おっと、ISO26000はGuidanceでありStandard(規格)でないという茶々は止めよう。MS規格なるものはISO26000を踏まえて考えるべきだし、26000に沿わないものはあってはならないと思う。まあ思うだけだが・・

ちなみに26000は2010年制定であるから、その思想は2014年の附属書SLに反映する(される)のは当然のことだと思う。

ISO26000では「7.5社会的責任に関するコミュニケーション」という項がある。それは更に4つの項に分かれ、内部コミュニケーションと外部のコミュニケーションにおいて、すべき事項が述べられている。詳細は26000を読んでいただくとしてそういうものがあるとご理解いただきたい。

さてMS規格は「ISO/IEC業務指針第1部統合版ISO補足指針」という文書の「附属書SL」なるところで定められた共通テキストに準じて作成されることになった。だからMS規格のコミュニケーションという項番は附属書SLの「7.4コミュニケーション」を基に作成される。

詳細はこちら

ここでISO26000が語るあるべきコミュニケーションの要素がすべて附属書SLに反映されているかとなると、私はわからない。というのは26000は包括的で概念を散文で表現しているイメージであり、附属書SLでは簡潔でわずかの必要事項を羅列しており、それらが過不足なく対応しているかを判断するのは非常に難しい。整合を確認するには文言を見比べるのではなく、具体的事例を考えてひとつひとつ検証していくことが必要だろう。そんな膨大なことが私にできるわけがなく、してません。

ともかくISO14001は、共通テキストで「XXX」と書いてあるところを「環境」に一括変換し、主語述語を微調整し、共通テキストになくて環境では絶対必要だというものを追加すると一丁上がりだ。もちろんそれが簡単ではなく何年もかかったのであるが・・

当然コミュニケーションについても、附属書SLの「7.4コミュニケーション」の関係する文言を環境に入れ替え必要なことを追加すればオシマイだ。この論理はおかしくないよね?

ではISO14001:2015のコミュニケーションが適正であるかを考えるには、附属書SLと7.4.1コミュニケーションを比較してその差分を検証すればよいことになる。異議ないよね?

比較すると下表のようになる。

| 附属書SL(JABより引用) | ISO14001:2015 |

7.4 コミュニケーション 組織は、次の事項を含む、XXXマネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションを決定しなければならない。 -コミュニケーションの内容 (何を伝達するか) -コミュニケーションの対象者 -コミュニケーションの方法 |

7.4 コミュニケーション 7.4.1 一般 組織は、次の事項を含む、環境マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションに必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。 a)コミュニケーションの内容 c)コミュニケーションの対象者 d)コミュニケーションの方法 コミュニケーションプロセスを確立するとき、組織は、次の事項を行わなければならない。 −順守義務を考慮に入れる。 −伝達される環境情報が、環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し、信頼性があることを確実にする。 組織は、環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなければならない。 組織は、必要に応じて、コミュニケーションの証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。 |

- 冒頭の文章はなんか大幅に違う。一目見て文字数が倍もある。

ちょっと待て、原文はどうなんだ?

- SL:

The organization shall determine the internal and external communications relevant to the XXX management system, including: - ISO14001:

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed for internal and external communications relevant to the environmental management system, including:

ということは品質にあっては共通テキストで必要十分であったのだが、環境においては大幅に不十分であり、このように書き改めなければならなかった事情があるに違いない。

それはなんなのだろう?

第一行をもう一度見てみよう。

附属書SLISO14001:2015組織は、次の事項を含む、組織は、次の事項を含む、XXXマネジメントシステムに関連する環境マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションを内部及び外部のコミュニケーションに決定しなければならない必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない

「決定する」の原語は「determine」である。以前も書いたことがあるが、原文の「determine」はJISでは「決定する」と訳されているが、実は「determine」は「決める」とは違う。

「determine」とは「調査した結果なにかが分る」あるいは「制約条件によってなにかが決まる」という、「(人の意思で)決める」ではなく「(必然的に)決まる」という意味だ。必然的に「決まる」のだから、人間の意図、恣意、思惑が介在することはない。だからこの「determine」の訳に「決定する」は不適ではないかと思う。 某ISOコンサルが外部コミュニケーションとは環境報告書を出すことなんて寝言を語っていたが、そういう人は抗議デモなど見たことがないのだろう。

某ISOコンサルが外部コミュニケーションとは環境報告書を出すことなんて寝言を語っていたが、そういう人は抗議デモなど見たことがないのだろう。

いやいや常識的に考えて「俺はこれこれをコミュニケーションするぞ」なんて決めることはできない。実際に仕事をしていれば「法規制とか行政や近隣から要請されコミュニケーションせざるを得ない」のではないだろうか。明日の朝、思いもよらない人たちが門の前に立っていれば、好む好まざるに関わらず対応しなければならないのだ。この規格を訳した人たちは、そんな経験はないのだろう。

となるとまずはそもそもSLの訳が悪いのであり、素直に訳せば「XXXマネジメントシステムに関連する内部外部のコミュニケーションが決まるであろう」である。

だが「決定せよ」にしろ「決まるであろう」にしても、「確立し実施し維持する(establish, implement and maintain)」とはニュアンスどころか意味が違う。共通テキスト無視じゃないか。

なぜこれほど異なるのか私にはわからない。もっともISO14001の2015版の文言は2004年版と同じだ。14001の関係者たちが「俺たちは違うんだぜ」と独自色を出したかったのかどうか? そんな気がする。

- SL:

- 次にリストされた項目を見てみよう。

これは左右とも同じである。本来なら環境の独自色はここに出てこないとおかしいと思う私である。

- 次に共通テキストにない文言がだらだらと続く。

では見ていく。面倒くさいので表にする。

ISO14001:2015 7.4.1規格文言おばQ コメントコミュニケーションプロセスを確立するとき、組織は、次の事項を行わなければならない。−順守義務を考慮に入れる。

なぜ共通テキストに「順守」という語句がないのか、それが不思議だ?

あるいは順守という直接的な語でなくて、共通テキスト4.2「利害関係者の関連する要求事項」という語句では不足なのだろうか?

前記私の考える文章の要件から考えるとそれでも良いように思う。−伝達される環境情報が、環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し、信頼性があることを確実にする。

26000ではコミュニケーションにおける情報は、完全・正確を明言しているが、これが共通テキストにないのはどうなのか?

共通テキストと26000は関係がないのだと言い切られるとそうなのかもしれない。でもとなると近い将来に26000と各MS規格との齟齬の調整がいるようだ。

共通テキストの上位文書ができるのだろうか?−組織は、環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなければならない。

共通テキストには「決定」はあるが運用も「対応」もないから追加したのだろうか?

だがその論理であるなら、コミュニケーション以外すべての項番も同じことになる。ということは14001を利用する人は他のMS規格を利用する人たちよりも文章の理解力が低いとみなしているのだろうか?−組織は、必要に応じて、コミュニケーションの証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。

完全に7.5項とダブるように思う。前記と同じくわたしのような知的レベルの低い人に合わせてくれたなら、感謝せねばならない。

上の表は共通テキストでは不足だからISO14001で追加されたものだ。当然ISO9001にはない。でも追加された文言を見てISO9001では不要で、ISO14001では必要だと言えるとすれば、「順守」くらいかと思う。言い換えると順守以外のものはわざわざ追加する必要はないように思う。

だが品質なら法は無関係なんて発想は、2015年のフォルクスワーゲン の排ガス規制逃れソフトウェア事件からありえなくなったはずだ。むしろ品質の規格においても最上位にくるものではないか。じゃ、ISO9001は順法が不足しているのだろうか? そんなことはない。ISO9001の4.2には「顧客要求事項並びに適用される法的要求事項」という語句がある。あれでは不足とでも?

の排ガス規制逃れソフトウェア事件からありえなくなったはずだ。むしろ品質の規格においても最上位にくるものではないか。じゃ、ISO9001は順法が不足しているのだろうか? そんなことはない。ISO9001の4.2には「顧客要求事項並びに適用される法的要求事項」という語句がある。あれでは不足とでも?

いや、もちろん環境は共通テキストでは言い足りないから文字数をたくさん追加したのだろう。だがそういう共通テキストでは足りないという理屈も感覚もわからない。

ISO14001を作った人たちは品質とは違うという選民思想でもあるのだろうか?

それはそれはこの項に限らずISO14001全部なんだよね。

わずか332文字の第1項であるが、一読しただけでいろいろと疑問がわいてくる。10回読めば疑問は解消するかと言えば、その10倍の不思議が現れる。

だから冒頭に書いたように「お前は何を言っているんだ」と・・・

コミュニケーションについて書こうと思ったのだが、ここでとりあげた問題はコミュニケーションに限らず規格全体に言えることであったか、

うそ800の目次にもどる

ISO14001:2015解説に戻る