17.08.28

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

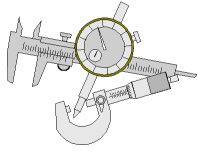

図面に書かれた寸法公差と計測器の精度と加工精度というのは、相互作用というか関連している。

|

|

とでも名付けようか |

精度が低い加工しかできないときは精密な計測器はいらないだろうし、高い加工精度が必要になればそれにみあった計測器が必要になる。

加工精度が低ければ厳しい寸法公差を書いても意味がない。測定器の精度以上の寸法公差も意味がない。

30年ほど前から幾何公差なんてのが流行りだした。これも幾何公差が重要になったというよりも、形状とか位置を測れることができる三次元測定機の発達と普及によるものだろう。

おっと形状や位置が重要ではないというのではない、昔から重要だったと言いたいのである。

同様に人件費が安いときは作業能率向上の必要はなかっただろう。

江戸時代、商店で働く人達は月に三日(1,15、25)と盆、正月くらいしか休みがなかったと言われているが、その労働密度はとんでもなく低かった。勤務時間であってもいつも休憩しているみたいなものだったと書いてある本を読んだことがある。今と違い、電気やエンジンで動くものがなくすべて人力だったけど、時間管理されている今のような勤務形態ではない。そもそも体を動かせば生産が上がるわけではなく、売り上げが上がるわけでもない。必要なことをすればそれ以上することは無駄でしかない。

アメリカで1900年以降、日本でも1915年以降に作業研究というものが盛んになったのは産業が発達して雇った人を遊ばせておけないからだろう。いや生産方式が変わり人の使い方次第で生産が上がるようになったからだろう。

とはいえ当時の効率向上策が、単純に、働け!働け!とやったわけではない。テーラーは「労働者が疲れずに多くの成果を出すこと」を目指した。無慈悲に疲れるまで働かせようとしたわけではない。

日本のオフィス作業が低能率と言われて久しいが、それが改善されないのは能率を上げる必要性が低いからではないのだろうか。オフィス労働者の人件費に耐えられないほど費用対効果が低いなら、経営者は必死に改善を図るだろう。日本のオフィス労働者は現場労働者に比べて生産性が低いのは私の人生で実感してきたが、それと同時に賃金も低いということがある。生産性を上げるにはオフィス労働者の賃金を今の5割増しとか倍にすればすぐに実現できるのではないか。雇用側はいかに生産性を高くするか考えるし、労働者側はこの仕事を手放してはならないと勤労意欲も労働倫理も高まるだろう。だがそれは同時にオフィス労働者の雇用が半減することでもある。

要するに日本のオフィスの現場はなれ合いで、現場作業に比べてぬるま湯なのである。私は日本のオフィス業務というものが、属人的で標準化されていないことがその原因の一つではないかと思う。

では仮に、1910年頃からオフィス作業において標準化を進め、標準化された各種作業について能率改善を図れば、それは作業密度だけでなく質向上をもたらし、日本産業は今よりも高効率になったのだろうか?

私はそうなるような気がする。もちろん人によってそれは人間味のない職場と思うかもしれない。ただ国内だけでなく諸国と競争していくためには、そうならざるを得ないのではないだろうか。

おっと、オフィス能率改善の前に、現場作業の改善について、伊丹と上野の活動を見ていこう。

週休二日というのは21世紀の今は中小企業でも当たり前だ。実は週休二日というのは法で定められていない。但し1週間の労働時間は40時間以下となっており(労働基準法32条)、実質的には週休二日である。 だが私が社会人になった頃は休みが日曜だけというのは普通だった。私の勤め先が週休二日になったのは1980年代なかばだった。 こちらの世界は当然であるが休日は日曜日と祝日だけだ。伊丹が工藤と上野に声をかけて、休み前の土曜日の夕方、伊丹の家にやってくることになった。伊丹がこちらにきて落ち着いたこともあり、お世話になった人を呼んだのである。 実は南条さんにも声をかけたのだが丁寧に断られてしまった。こちらでは送別会など特別な場合を除いて女性が外で飲むというのはあまりないらしい。 料理のしたくと言っても幸子が希望を言うと、女中さんが出前を手配したり作ったりしてしまうので、幸子は手を出すまでもない。こんなことでいいのかしらと思う。 会社が終わると伊丹が二人を連れてきた。挨拶もそこそこに飲み始める。幸子も一緒に飲んでお酌する。 |

「もうこちらに来て四か月経ちましたが、奥さん慣れましたか?」

|

|

|

「正直言って何もすることがないのよ、料理も洗濯もお掃除もみんなしてもらっちゃうので私は有閑夫人だわ。ときどき歌舞伎とか寄席に行って優雅な暮らしを楽しんでいるの。 罰が当たちゃうわね、アハハハハ」 | ||

「向こうに帰ったりしているんですか? あちらのニュースとか流行とか知りたいでしょうし」 |

「いえ、全然。今は向こうの出来事よりもこちらの出来事に興味があります。それに女中さんに二日に一度はあちこち案内してもらっているので飽きませんよ。 こんな暮らしをさせていただいて申し訳ございません」 | ||||

「いやいや、それだけ伊丹さんが成果を出しているからですよ」

| ||||

「でもね工藤さん、売り上げが伸びませんよね。このままじゃ1年持たないんじゃないかと心配です」

| ||||

「ご心配なく。いろいろと話はきています。ただあまり手を広げてしまうと大変だなと思って、どうするか伊丹さんに相談しようと思っていたところです」

| ||||

「それはうれしい。上野さんも来たことだし、彼の得意な作業改善とかあるといいですね」

| ||||

「そうそう先日の講座に来ていた海軍工廠の大尉からも、向こうでも毎月講座を開いてほしいという話があります。ただ横須賀まで行くとなると、ちょっと時間的に問題だね。汽車で片道2時間はかかるでしょう。午後ならその日は泊り、午前なら前泊かな」

| ||||

「あのう〜、砲兵工廠の今後のテーマですがもし作業改善でしたら、私が主になってやってみたいと思うのですが」

| ||||

「うーん、木越少佐がどういったことを望んでいるのかがよくわからないんだよね」

| ||||

「元々、こちらの好きにやってほしい、その結果気に入らなければやめるということだったのだが」

| ||||

「とはいえ、相手の希望が分からなければ何を話したらよいのか困ってしまう。 海軍工廠の方はどんな希望というか要求なのでしょうか? 計測器とか機械の開発や改良となると私の本業ではないし、我々が考えているビジネスでもないと思います」 | ||||

「一度、伊丹さんと向こうに行って話をしてみましょう。向こうと話してみますよ」

| ||||

「伊丹さんは品質改善が専門で作業改善はあまりタッチしていなかったのですか?」

| ||||

「私は作業改善と品質改善というのは、分けて考えることではないと思います。結局それらは同じことなのです」

| ||||

「えっ、だって能率を上げたら品質が低下するとか、品質を上げたら能率が低下するとか、反比例するじゃないですか」

| ||||

「それはおかしいと思いませんか。能率を上げるというのは品質を一定に保ってのことです。また品質改善も作業時間を変えないでというのは前提条件じゃないですか」

| ||||

「そうなんですか?」

| ||||

「そもそも品質というのはお客様との契約とか自分が売る商品の仕様であり、それは変えることができない絶対的な条件でしょう」

| ||||

「まあ理想を言えばそうでしょうけど、能率を上げてほしいというお客さんからの依頼を受けたとき、能率向上のためには多少の品質低下は妥協することもあるのではないですかね」

| ||||

「私はそうは思いませんね。品質を下げて能率向上をしたというなら、それは本当の改善じゃありません。 うーん、どう言ったらいいのか、そうそう、そもそも能率改善とは何のためにするのかと考えれば明らかです。能率を上げて儲けを大きくする、仕事が楽に疲れずに物が作れるようにする、まあ、そんなところでしょう。そのために品質を下げてもよいという発想は起きないんじゃないかな」 | ||||

「伊丹さん、お言葉を返すようですが、それ理想論ですよ。与えられた条件でどこにもしわ寄せを起こさないで能率を上げるということができると思いますか?」

| ||||

「できるできないじゃなくて、しなくちゃお足をもらえないという覚悟がなければ作業改善の指導なんてできないでしょう」

| ||||

「伊丹さん、それじゃ伊丹さんはそういうことができるというんですね」

| ||||

「おいおい、陽二よ、お前酔ったんと違うか」

| ||||

「まだ酔ってなんていませんよ」

| ||||

「上野さんは今までどんな改善をされてきたのですか?」

| ||||

「練りハミガキの包装作業を流れ化して人員削減したとか、図書館の書籍の管理改善をしたとか、10数件やってきました」

| ||||

「そういうことによって品質、ここではものの品質だけでなく作業の品質を下げましたか? 作業の品質を下げるとは、例えば作業の中で仕事ぶりの良し悪しを確認していたのを省いたとか、急ぐようになって取り扱いが雑になったとか、そういう意味です」 | ||||

「うーん、特にそうしようとしたことはありませんが、結果としてそうなったかもしれませんね」

| ||||

伊丹はしばらく黙っていたが、やがて口を開いた。 | ||||

「工藤さん、どこかから作業改善の依頼がきていませんか?」

| ||||

「たくさんあるよ。一番手近なところでは浜松町にあるお菓子の梱包を下請けしているところから能率改善の指導依頼がある」

| ||||

「そいじゃ、そこの依頼を受けてください。上野さんと二人で改善を指導したいです」

| ||||

「よっしゃ、陽二よ、伊丹さんの手際をよく見ておけよ」

| ||||

●

翌日の日曜日、伊丹は妻の幸子と元の世界に戻る。幸子が元の世界に来るのは初めてだ。● ● 今回の第一の目的は息子がちゃんと暮らしているかを確認することだ。今まで別居していた息子と4か月も連絡を取らなかったことはなかった。長期間、連絡を取らなかったのは今回が初めてで、いささか心配である。 結婚した娘の方は夫もいることだし、病気になっても誰か気が付いて面倒を見てくれるだろうが、ひとり暮らしの息子は生きているのか心配だ。 元の世界に出るとすぐに幸子はスマホで息子に電話する。呼び出し音が長めに鳴った後に寝ボケた声がした。 | ||||

「ハイハ〜イ、伊丹です、どちら様ですか」

| ||||

「私だよ。お前今まで寝てたのか? もう10時過ぎだぞ」

| ||||

「なんだカーチャンか。そりゃたまの休みは朝寝しているよ」

| ||||

「まあ生きているならいいか。食べたり洗濯したりしてるのか心配だったのよ」

| ||||

「大丈夫、大丈夫、今どこ? これからこちらに来るの?」

| ||||

「東京駅だよ、行こうかと思ったけどその様子じゃ大丈夫ね」

| ||||

「ああ、来ないでいいよ。また寝る」

| ||||

「わかったわ、じゃあ、お休み」

| ||||

「声が聞こえたけど大丈夫そうじゃないか」

| ||||

「怪しいわ、一人で洗濯とか炊事できるわけない。きっと彼女と一緒に住んでるのよ」

| ||||

「それならそれでいいじゃないか」

| ||||

「ちょっと行ってきますね」

| ||||

「君も心配性だな、子離れしないとまずいぞ。 そいじゃ俺はちょっと仕事関係のことをしてくるから、そうだな夕方でも待ち合わせしようか」 | ||||

「私一人でもあのルートで戻れるのでしょう?」

| ||||

「そうだけど、幸子ひとりでは心配だ。帰るときは一緒に帰ろう」

| ||||

「わかりました。そいじゃ3時過ぎに電話しますよ」

| ||||

伊丹は妻を分かれて古道具屋に行く。といっても高いものを売っている所ではなく、リサイクルショップのような店だ。 最初の店で目的の物を見つけた。計算尺である。何個もあったが、いずれもだいぶ使い込んだようでカーソルのガラスがひび割れていたり中尺がガタガタとか、使い物にはならないものばかりだ。そんなのを5・6個まとめて交渉して都合3,000円で買う。 次に大きな金物屋にいって、ミツトヨの製品カタログを手に入れる。 それから100円ショップでサンドペーパーとはさみを買う。 それだけでも1時間以上かかった。スタバに入り一息入れる。コーヒーはやはりというかこちらの世界がうまい。豆の挽き方が違うのか、淹れる器具が違うのか? まずは計算尺の社名・ブランドをサンドペーパーで削り落とす。  それからミツトヨのカタログをばらして、いろいろな種類を選ぶ。デジタルでないマイクロメーター、マイクロメーターヘッド、15センチのノギス、長尺のノギス、ピッチノギス、ハイトゲージ、デプスゲージなど一通り見繕った。それからそこに印刷してある価格、日付、メーカー名、電話、住所などを全部切り取る。

それからミツトヨのカタログをばらして、いろいろな種類を選ぶ。デジタルでないマイクロメーター、マイクロメーターヘッド、15センチのノギス、長尺のノギス、ピッチノギス、ハイトゲージ、デプスゲージなど一通り見繕った。それからそこに印刷してある価格、日付、メーカー名、電話、住所などを全部切り取る。スタバを出て、コンビニでコピーをとる。白黒かカラーか迷ったが、ちょっと考えてカラーコピーにした。その方が分かりやすいだろう。元のカタログはゴミ箱に捨てた。 これでお土産は良いだろう。 次は伊丹個人が必要とする作業改善の参考書を買う予定だ。しかし丸善に歩き出してから、義兄の福山取締役に報告をしなければと頭に浮かぶ。幸子と一緒に行けばよかったとちょっと後悔した。

福山取締役の住まいのある綱島まで行って、今までの進捗状況を報告する。案の定、幸子を連れてこなかったことを責められた。義兄からみれば伊丹より妹の幸子が心配なことはわかる。 幸子は息子が心配で稲毛のマンションに行ったのでと言い訳をして早々に立ち去る。ヤレヤレ とりあえず平穏に暮らしていることは理解してもらえたようだ。 東京に戻ると15時を過ぎた。ちょうど幸子から電話が来て、彼女も東京駅にもうすぐ着くという。飯を食ってから向こうに行くか、帰ってから飯を食うかどうしようと言うと、幸子は今日は女中さんがいないという。それなら食べてから帰るしかない。幸子はもうおさんどんをする気は全くないようだ。人間堕落するのは早い。 東京駅のグランドルーフで夕飯を食べながら幸子が息子の状況報告をする。 | ||||

「聞いてよ、あいつは彼女と同棲してたわよ」

| ||||

「まあ、子供じゃないんだから、そういうこともあるだろう」

| ||||

「でもさ、炊事・洗濯を全部彼女にやらせているの。彼女だって働いているのに。 そいで彼女に申し訳ないって小遣い3万渡してきたわ、少なかったかしら? でも私はもう炊事も洗濯もお掃除もできないと実感したわ」 | ||||

「オイオイ、じゃあこっちに戻れないんじゃないか」

| ||||

「女中さんがいるといいわねえ〜。いくら家事が電化されても、自分がするよりも人にしてもらったほうが楽だわ」

| ||||

伊丹は、これじゃ尻尾を巻いてこちらに逃げ帰るという道はないと覚悟した。 幸子の幸せのためには、石にかじりついても向こうの世界で頑張るしかなさそうだ。 ●

翌、月曜日、毎朝の打ち合わせでのこと● ● | ||||

「上野さん、向こうで計算尺を見つけてきたよ。実をいうと向こうじゃもう計算尺は過去のもので、これは古道具屋で買った。辺見さんにこの前借りた計算尺を返すときに、これを差し上げてください。 そうだなあ、外国から入ってきたようだとでも言っておいてください。上野さんの話では竹の反りで困っているようだからきっと参考になるだろう」 | ||||

実は計算尺のブランドを削り取ったのはご本人に渡すためだった。辺見氏が「HEMMI」と刻印されたものをプレゼントされたらおかしく思うだろう。 | ||||

「これを見ると竹をそのまま使っているんじゃなくて、竹を小割して貼り合わせているようだ。数年前合板というのが発明されたと聞いた。木材をリンゴの皮のように薄くむいて、それを縦横交互に貼り合わせると、強く大きな板が作れるらしい。(注1) これは縦横ではなく、同じ方向で貼り合わせているようだが、こうすると反りが抑えられるのかもしれない」 | ||||

「辺見さん、きっと喜ぶでしょう」

| ||||

「それからこちらは工藤さんにお願いです。ノギスのカタログを入手してきました。余計な情報は切り取りました。今日工廠にお出かけするとおっしゃいましたよね。黒田軍曹に渡してください」

| ||||

「あい分かった。ほう、いろいろな形や使い方があるものだ。 これを見たらあの軍曹のことだ、いろいろ作ってみるだろうね」 | ||||

「役に立てばうれしいですよ。 そいじゃ今日は上野さんとお菓子の梱包改善に出掛けます」 | ||||

「いや、今日は最初だから私も一緒に行ってご紹介します。 オイ、陽二、伊丹さんのお手並みをよく見ておけよ」 |

作業改善する対象をどうしようかと悩みました。最初白熱電球の検査とか梱包と考えたのですが、電球が大量生産されたのはこの物語よりも遅い。お菓子ならいつの時代もあるだろうと思いましたらクッキーは戦後とのこと。いったい明治末期にはどんなものがあったんだあ!

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 | 日本では1907年に浅野吉次郎が合板を作った。

|

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる