17.12.18

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

毎度おバカな話を書いてはいるが、思い込みだけでは書けない。今まで、ノギス、ダイヤルゲージ、公差、計算尺、歯車などテーマごとに本を読んできた。驚いたことは、我々が存在するのが当たり前だと考えている多くのものごとは、ほんの最近発明・考案されてきたということだ。

ホイットワースがねじの相対関係を決めたのは170年前、標準偏差が考案されたのは120年前、高速度鋼が作られたのは110年、寸法公差は100年、統計的品質管理は第二次大戦のアメリカで始まり80年の歴史しかない。人類の歴史から見ればすべてつい最近だ。その歴史の短さに驚くとともに、先人の苦労の積み重ねで現在が成り立っているのだと実感する。

今は第一次大戦と大恐慌の本を読んでいる。著者によって見解はいろいろだが、何冊か読んだ印象は、第一次大戦は必要だった、大恐慌も必要だったという気がしてならない。必要というのがおかしいなら、次の時代に行くために必然だったという感じだ。

イギリスの新兵器 タンク

幅4m長さ10mというからとんでもなく大きい。まさに陸の軍艦である。当時の人はこれを見て驚いたことは間違いない。 ちなみに自衛隊の主力90式戦車は幅3.4m長さ9.8m、祖先よりも若干小柄である。 |

そう考えると第二次世界大戦も、植民地解放と人間の平等の実現という観点では、必要だったのだろう。もしあの戦争がなかったなら、21世紀の今もまだ独立できない地域は数多くあったろうし、人種差別は継続していたと思う。

修正主義と言われるのかわからないが、日本の始めた戦争は民族解放のトリガーになったことは間違いない。善悪とは相対的なものであり、今はただ勝者の価値観で記録されるにすぎない。うちのオヤジは大東亜戦争は民族解放のためと言っていれば大義名分も立ってよかったのだといつもこぼしていた。その気持ちも分かる。ただそういうなら八紘一宇だけはまずかったかな? まあ負けてしまったのはしょうがない。次はもっとうまくやることだ。

ともかく第一次大戦がないならば、欧州の列強は今も列強でアメリカの覇権はなく、大恐慌がなければ欧州の覇権がまだ続いていたのかもしれない。時代を大きく変えていくとき、選択的な改革は不可能で、すべてを破壊してリセットしなければならないのかもしれない。

1913年も半ばとなった。異世界では1年後に第一次大戦が勃発する。こちらの世界ではどうなるか分からないが、異世界の歴史を参考に扶桑国政府は着々と準備を進めている。 歩兵銃の更新もそのひとつだ。現時点、38式歩兵銃は世界的にみても第一線級であるからまだ更新する必要はないと思われるが、いくつかの国から38式歩兵銃の大量購入を打診されて、陸軍は歩兵銃更新の機会ととらえ売却を決めた。次期歩兵銃が間に合わないと大変なことになる。砲兵工廠の歩兵銃開発部門の南武少佐の責任は重大である。 6月に第一次試作の100丁が完成するとすぐさま種々の試験が開始された。耐久試験や強度・寿命などの試験は工廠内で行われた。 寸法のバラツキなどのデータはどこまで許容差を大きくできるかなどの検討が行われた。使用する弾丸は伊丹たちがイラクから持ってきた弾丸や設計部門がリローディングしたものを使った。 試験結果大きな問題はなかったが、いくつかの改良がおこなわれた。加工技術が未熟なところへは藤原が指導を行った。現代の工作機械が必要と判断された工程については日本から数十台の工作機械が調達された。幸い輸出管理対象ではなかったのですぐに異世界に運び込んだ。 ●

第二次試作1000丁が完成したのは既に秋になっていた。● 今回は試験で使用する弾丸は大量に必要だ。それで岩鼻火薬製造所に5.5ミリの弾丸を作る設備を新たに設けて試験用弾薬100万発を製造した。

また銃の性能の試験だけでなく、空砲を使った模擬戦闘を多々行った。これは現行の38式歩兵銃と比較するとメリットばかりでなくいくつかデメリットがあったからだ。有効射程は若干短くなったし、従来よりもはるかに高い発射速度から今までの120発の携行弾数では足りないと思われた。 模擬戦も平野、森林、塹壕で対峙して、市街戦、出会いがしらなどさまざまなケースで行った。模擬戦は映画撮影したほか、歩兵銃にガンカメラを付けて撮影し命中したかどうかの確認、その他の検討を行った。それも設計部門だけでなく、模擬戦に参加した兵士にも参加しなかった兵士にも見せてヒアリングをした。 | ||

「出会いがしらの戦闘では自動装填は圧倒的に有利です。38式歩兵銃では1発撃って次弾装填している間に撃たれちゃいましたよ」

| ||

「1発ずつ撃つのと連射できるのでは敵の制圧には月とスッポンです」

| ||

「近接戦では銃床を肩に当てて撃つのではなく腰だめで撃つので、ピストルグリップが必要です」

| ||

「射程が短いことは問題になりません。どちらにしても一般の兵士は300mくらいしか当たりません。38式歩兵銃の有効射程が400とか500mといっても、500m先の人がどれくらいに見えるか分かりますか。望遠鏡がなければ見えませんよ」

| ||

「市街戦では銃床が邪魔なんです。 | ||

「軽くなってうれしいですが、銃床をもっと軽くできませんかね」

| ||

「ひらめいたんです。引き金を引いたままで連射できるようにできないかって、それで板金で肩当を作って、それを銃床の外側に間にばねを入れて取り付けました。撃つたびに銃が反動で前後することでフルオートマチックにする装置を作って見ました。ちゃんと機関銃のように発射しました。 それを模擬戦で使いましたが、もう圧倒的でしたよ。ところが相手方の指揮官がそれはルール違反だと文句をつけてきました。そういうルールありますかね? 実際の戦闘なら良い悪いはないでしょう。 連射すればすぐに弾切れするだろうって? 実際には1秒も引き金に指をかけてません。ですから一連射は10発程度でしょう」 | ||

「弾倉は20発、30発、50発と試しました。20発ではすぐになくなる。50発は弾倉が出っ張りすぎて扱いにくい。それに弾を込めるのが大変です。30発がいいですね」

| ||

「30発弾倉は4個必要です。実戦中に弾倉に弾込めはできません。携帯するのは120発で十分です。今までも120発でしたし」

| ||

「左右対称にして左利きも使えるようにしてほしい」

| ||

不具合については対応することに是非はない。しかし連射機能についてはどうしようかと悩む。自動装填だから連射できるようにするのは可能だ。しかし要求仕様上どうなのか、弾の無駄使いと言われないかと南武は心配する。1年前、自分がそう言ったことを忘れていた。だが実際に模擬戦を指揮した尉官クラスから、ぜひ必要だという声があり仕様が見直された。 銃床は木製から金属に変えて蝶番で折りたためるようにした。  砂塵対策、潤滑油の検討などあったが大きな問題ではなくすぐに解決され、1914年4月に制式化され皇紀2574年にちなみ74式自動銃と命名された。余計なことだが見た目は従来の38式歩兵銃に比べて単純な形でいささかありがたみがない。

砂塵対策、潤滑油の検討などあったが大きな問題ではなくすぐに解決され、1914年4月に制式化され皇紀2574年にちなみ74式自動銃と命名された。余計なことだが見た目は従来の38式歩兵銃に比べて単純な形でいささかありがたみがない。いよいよ生産である。 ちなみに第一次大戦前の陸軍は21個師団で約20万人(注1)、当時はほとんどが歩兵だから必要数は約20万丁となる。 38式歩兵銃の輸出は1914年から年2・3万丁という話だった。それなら1年3万丁生産すればいいわけだが、間もなく戦争が始まれば第一線の兵士には新式銃を持たせたい、それに第一次世界大戦が始まれば新兵を募るだろう、などと考えると最初の年に4万丁は生産したい。年4万でも更新完了には5年もかかることになる。これもなんとかせねば。 そのために南武少佐は木越中佐たちと生産計画に頭をひねった。 7月以降2か所の工廠での生産が始まり最初の月は3000丁で翌月は月産5000丁を記録した。このペースでは更新予定を上回るが、上層部は第一次大戦が間近であることを考慮し及び現行の38式歩兵銃の輸出を念頭に置いて増産を図った。 ●

配備された部隊は慣熟のための教育訓練を受けた。新歩兵銃は機密扱いで携帯して公道を通るときは、カバーをかけて本体が見えないように取り扱われた。● ● 最初は非常に評判がよく期待されていたが、部隊での訓練が始まると現場で問題が発生した。関西方面の各師団で分解掃除したり部品交換すると、組み上がらないものや動作しないものが多発したのだ。関東以北では発生しないのが不思議だ。 南武少佐は青くなった。すぐに不具合品を送ってもらい、設計の技術者たちと木越中佐、藤田大尉そして伊丹を集めた。 南武たちは異常で送られてきたものをチェックする。 | ||

「南武少佐殿、私が調べた銃の原因は明白です。多くの部品に公差外れが見られます。それが摺動部ですと致命的です」

| ||

「こちらも同じです。部品不良なのは間違いないです」

| ||

「どこで製造したものかはわかるな?」

| ||

「ハイ、部品に製造工場と日付の刻印をしています。これを見るとすべて大阪砲兵工廠製造です。どうして公差外れの不良品が使われたのでしょう」

| ||

「よし、大阪砲兵工廠に行く。全員で行ってもしょうがない。藤田大尉、そして伊丹さんワシと一緒に来てくれ。」

| ||

●

翌々日、大阪砲兵工廠である。● ● 南武少佐は、大阪の製造部門の関係者を集めた。 | ||

「新歩兵銃を順次各師団に配備しているが問題が起きている。ばらして組み立てたとき、組み上がらないとか組み上がっても動作不良になるという。 調査したところ該当の部品は寸法公差外れであった。そしてそれらの製造場所はすべてこの大阪砲兵工廠である。 なぜ不良品が使われたのかを知りたい」 | ||

「不良品だと!うちでは不良品など作っていないぞ。言いがかりは止めてもらおう」

| ||

「我々は誠心誠意生産に勤めている、不良品などあるはずがない」

| ||

「冷静になろう。私はこの設計者だが、すべての部品にどれくらい寸法がずれても良いかという許容範囲を定めている。その許容範囲からはずれたものは不良品だ。問題が起きたものは部品の寸法が図面の許容範囲を外れていることが分かった」

|

「うちでは図面と違うものは作っていない」

|

| ||||||||||

「南武少佐殿、設計をされていても、実際の加工をご存じないと見えます。 ええとですね、小銃はたくさんの部品からできておりまして、部品のバラツキによってはそのままでは組み上がらないこともあります。そういうものは組み立て工程で若干の追加加工、つまりヤスリがけをしたり板金部品ですと多少曲げたりして組み立てるわけです。そういうことを考慮しないで手当たり次第に組み立てようとすると、組み上がらないこともあるわけです」 | |||||||||||

「特に新式銃は複雑ですから、部品を無作為に組み合わせても動くわけがありません」

| |||||||||||

「南武少佐、そういうことだ」

| |||||||||||

「そういう考えは過去のものだ。互換性というのだが、これからは無作為に組み合わせても完全良品でなければならない。そして我々は支障なく組みあがる許容差を図面に記載している。作る方はそれを守っていただかないと困る。 そのことは新式銃の図面引き渡し時に口を酸っぱくして説明したはずだ」 | |

「小林君、そういう説明はあったのか?」

| |

「ハイ、確かにその説明は受けました。しかし従来の加工方法を覆す考えにはついていけません。実際この工廠では従来の加工方式で十分組み立てができたわけですし、出荷時には全数実射をして動作確認しています」

| |

「しかしそんな方法では戦場で武器が破損したとき、良い部品を集めて組み立てるということはできない。そして現実に配備された部隊で大問題になっているのだ」

| |

「調整せずに組み立てができて動作するなんてありえません。ひとつひとつ調整とか修正が必要なのは当たり前です」

| |

「そんな考えでは進歩はありません。ドイツはほんの30年前はメイドインジャーマニーは安かろう悪かろうと言われていたのです | |

「ともかく今回の問題は部品公差から外れている不良品によることは明白です」

| |

「従来の38式歩兵銃と同じく、現場でも追加加工とか調整をしたらいいじゃないの」

| |

「佐々木少佐、今の言葉がこの工廠の公式見解なのかどうか確認したい。もちろん回答は防衛総司令部司令官に報告させていただく | |

「こんな些末な話を司令官に報告するとは大げさな」

| |

「この問題の重大さをご理解されていないようだ。戦場で不良兵器によって戦死者が出る恐れがある問題は極めて重大であると申し上げねばならん」

| |

「小林技師、こちらの工場で部品公差内に製造できないということはありませんね」

| |

「何を言うか、うちが東京に比べて技術が落ちるというのか」

| |

「それを聞いて安心しました。それではなぜ寸法公差内に入っていないのでしょうか。従来通りの加工方法でも寸法公差内なら、現物合わせで追加加工せずに組み上がるはずです」

| |

「小林技師、なぜ現物合わせの調整が必要なのだ?」

| |

「職工たちが寸法公差に合わせて作るという考えについていけないのです。従来は組み合わさる部分は限界ゲージに合わせて作り、ゲージを通れば良品でした。ところが新しい歩兵銃の部品加工は寸法基準であり、部品を測定し図面寸法に仕上げなければなりません。 そういう考えを理解できないのです」 | |

「いや、もっと正直に申しますとですね、図面に記載されている寸法公差ですが、はっきり言ってものすごく厳しい。従来製造していた部品のバラツキの、概ね半分の許容差しかありません。その寸法公差内に作ろうとすると、今までよりも手間暇がかかるのです。特に現在は生産計画が厳しく我々は生産数量と納期を考慮して寸法のばらつきを認めているのです」

| |

「それじゃ寸法公差内に作れないということじゃないですか」

| |

「ということはうちの技術が低いというのか」

| |

「うーん、品質よりも納期や生産数量を優先とはおかしくないか」

| |

「しかし、そうしますと納期を守れません」

| |

「品質も守り納期も守ることを考えてほしいね」

| |

「南武少佐殿、それはなかなか・・」

| |

「ちょっと確認したい。新歩兵銃の製造説明では、図面寸法と公差の関係について説明を受けたことは間違いありませんね?」

| |

「生産説明会で寸法公差の説明は聞いた」

| |

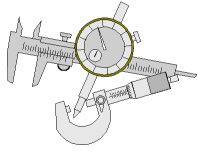

「寸法公差を測定できる測定器、マイクロメーターやノギス、ダイヤルゲージその他の貸与はありましたか?」

| |

「ああ、そういったものは受領した」

| |

「切削加工などの刃物や加工方法について指導を受けましたか?」

| |

「ああ、伊丹さんの言わんとしていることはすべてそのとおりだ。 しかしだ、その方法こそが問題なんだ。ここの職工たちは、そちらが指定した刃物で指定された加工手順で行うことを拒否したんだよ。そして自分たちが作った刃物で自分たちが考えた加工方法をしているのが実態だ」 | |

「それはまたなんでだ?」

| |

「職工たちは自分たちが考えた方法、それは概ね楽な方法なのですが、そういう仕事をしたいのです」

|

「それは管理不十分でしょう。いや不十分どころかお宅は管理していない。 我々が試作で問題ないことを確認した方法が実施すべき加工手順です。それを徹底しないとまともなものが作れない」 |

| |||

そう言いながら以前、木越中佐から上に立つ者は下の者に考えを徹底しなければならないという話を聞いたことを思い出した。それができないと無能どころではなく犯罪者になってしまう。技術士官といえど兵士の命を預かっているのだ。 他人ごとではないなと脇の下を冷や汗が流れた。 |

「図面通りに作らず不良品と認識していて出荷したならその責任は重大ですな」

| |

「小林技師、なぜ指示された通りに仕事をさせないのだ?」

| |

「加工手順書通りにしろと言っても職工が言うことを聞かないのですよ」

| |

「正直言いまして我々は工作機械を動かすことはできません。だから彼らがこうした方がいいと言われると、それを是認するしかありません」

| |

「技師に腕なしですか」

| |

「頭を切り替えてください。工程管理の考えが変わったのです。現物合わせから寸法基準というだけでなく、職人は自分が目指すものを作るのではなく、指示されたことを実行するのです。技師も職工も、公差の考えを理解し、指定された方法に従うことが必要です」

| |

「そういうみなさんは、職工に作業方法を指示して実行させているのですか?」

| |

「もちろんです。使う刃物も加工手順も切り込み量も送り速度もすべて私が指定し、その通り実行させています。もちろん拒否などさせません。その代わり問題が起きたらすべて私の責任です。 そうでなくては技師とか技術士官と名乗ってはいかんのです | |

「ともかく指定された加工方法を取らなかったこと、その結果図面を満たさない不良品を大量に作りしかも出荷した責任は重大である。今回の問題は極めて重大だ。大阪の砲兵工廠に対して査問を行うことが必要だ」

| |

「なんですと、」

| |

「私は今すぐにここの工廠長に報告し処置を要請する。佐々木少佐と技師の方、証拠隠滅とか関係者の口裏合わせなどは厳禁です。ここでお待ちください」

| |

「まさかそれほどのこととは・・・」

| |

「生産をどうしましょうか?」

| |

「止めるしかあるまい。とはいえ今止めても明日止めても大した変わりはない。ワシが戻るまではなにもしなくてよろしい。 管理者も技師も職工も全員処罰対象だ。私はこれから工廠長に会って話をしてくる。まずこの三人を拘束するよう依頼する。私が戻るまで伊丹さんと藤田大尉は見張っていてくれ」 | |

南武少佐は部屋を出ていってしまった。 | |

「ここを立て直すには藤原さんを出すしかないな。とはいえ彼一人では何もできないだろう。向こうの工場から職工を何人か引き抜いて大丈夫だろうか」

| |

「その前にこちらの職工や技術士官の再教育が必要だ。図面を遵守すること、指定された加工方法を遵守することを徹底しなければならない」

| |

「そうしなかったときの罰則についても周知徹底したいですね」

| |

「部隊に配備したもの、工場在庫、加工途上の仕掛品の処置対策もある。早く決めて対策しないと」

| |

新しい考えを徹底することはとんでもなく難しい。人間は従来の方法を変えることにものすごい抵抗があるが、それが人命や一国の運命に関わるなら重罪である。気安くそんなことをする人がいることが藤田大尉には理解できなかった。 もっとも彼だって伊丹の指導を受ける前は、実際の仕事は職工任せだったのだが。 |

もし仮に第一次世界大戦時に公差指定を指定する、加工する、測定するという考えが徹底していたなら、欧米より30年も進んでいたことになる。だがそのためには考えだけでなく測定器がなければならない。

まあ、そういうものがなかったから第二次大戦末期まで38式歩兵銃の組立では調整作業が必須だったという現実があるんですけどね。

まあ、そういうものがなかったから第二次大戦末期まで38式歩兵銃の組立では調整作業が必須だったという現実があるんですけどね。測定なくて改善なしとも言われるが、統計的品質管理は測定、定量化というベースがなければ成り立たないだろう。言い換えると測定とか公差という考えがあれば統計的品質管理に至るのは容易というか必然のように思う。

ちなみに欧州でも1910年以前の図面には寸法しか記入されておらず、細かいところは現物当りというのが一般的だった。寸法公差という考えは第一次大戦での軍需品の大量生産により、公差の考えとその図面表記などが生み出さたという

もちろん寸法公差が記入されていなくても量産品のバラツキは一定範囲に納めなければならない。そのためには組み合わさるものは限界ゲージを作ってバラツキを管理した。限界ゲージをどのように作ったのか文献に具体的に書いてないので詳細は分からないが、寸法公差から演繹したのではなく、期待すべき勘合を得るために現物合わせから帰納的に作ったと推測する。

なお蛇足であるが、1851年のロンドン博覧会にコルト社が多数のリボルバーを持ち込み、ばらした後再度ランダムに組み立てすべてが動作するのを見せたという話がある。当時はゲージ基準で加工していた。そういう方法でも互換性は確保できたのかとなるが、実は博覧会のデモはパフォーマンス(『出来栄え』の意味ではなく『演出』の意味)だったようだ。コルト社はその1世紀後の1960年頃に、博覧会当時は完全互換性はなかったと表明している

第一次大戦はどの国の歩兵銃もボルトアクションだった。もし連射できる歩兵銃があれば歴史は変わったかというとどうだろう?

変わりはなかっただろう。なぜなら第一次大戦は既に小銃の撃ち合いではなく、大量破壊兵器の時代になりつつあった。具体的には、戦死者の7割は砲撃によるもので、小銃・機関銃によるものが16%と言われている

それに当時の戦争は敵味方の支配地域は分かれていて、その境界の前線は明確だった。お互い前線に沿って塹壕を掘り、そこにこもって撃ち合う形態だった。後の第二次大戦におけるドイツ国内の地上戦とかベトナム戦争のように、お互いの支配圏が明確でない前線なき戦争ではなかったので、出会いがしらの撃ち合いというのはあまりなかった。

それに当時の戦争は敵味方の支配地域は分かれていて、その境界の前線は明確だった。お互い前線に沿って塹壕を掘り、そこにこもって撃ち合う形態だった。後の第二次大戦におけるドイツ国内の地上戦とかベトナム戦争のように、お互いの支配圏が明確でない前線なき戦争ではなかったので、出会いがしらの撃ち合いというのはあまりなかった。だからフルオートのアサルトライフルが1914年に実用化されていても、その効果は微々たるものだったろう。第二次世界大戦になって自動小銃が現れたのは技術が進歩したのではなく、戦争の形態が変わったからだろう。

その後、非対称戦

現在巡航ミサイルが多用されているのはGPSで目標に当たるようになったからでなく、非軍事施設を誤射しなくなったからだ。精密攻撃が可能になったことで作戦開始のハードルが下がったことに対抗して、非対称側は「人間の盾」なる戦術を編み出した

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

2017年現在の自衛隊現役隊員の定員数は陸海空あわせて23万人である。 第一次世界大戦頃の大日本帝国の兵力は、陸海あわせて約20万人をわずかに超えるくらいでそう大きなものではなかった。もちろん大正初期の日本の人口は6,000万人くらいだから、人口比では今の自衛隊の倍くらいになる。 軍隊の人数は支那事変頃から増加したが、100万を超えたのは太平洋戦争の4年間だけだ。 ちなみに中国は平時で230万の兵力を保有しているが、人口比で言えば日本の自衛隊と変わらない。 軍隊の数の根拠としたデータ ・15年戦争史、 ・師団の編成推移と状況一覧、・総務省統計局・日本人口推移 | |||||||||||||||||

注2 |

「メイドインジャーマニーは粗悪品の代名詞」の出典 「第一次世界大戦」木村靖二、ちくま新書、2014、p.38 | |||||||||||||||||

注3 |

陸軍の組織では武器弾薬を作る「砲兵工廠」(後に造兵廠と名称が変わった)は「教育総監部」の下の「防衛総司令部」に所属する。 武器を作る工場が、なんで教育や防衛なのかは分からない。 | |||||||||||||||||

注4 |

技術士官は軍人で、技師は軍属である。仕事の内容に差異はなかったようだ。

| |||||||||||||||||

注5 |

「機械製図における寸法表現法の諸相とその変遷について」、森貞彦、1993

| |||||||||||||||||

注6 | 出典忘れました。技術史の本を何冊も読んだ中にそう書いてあるものがありました。

| |||||||||||||||||

注7 | 第一次大戦の戦死者の割合

注8 非対称戦または非対称戦争とは、相対する武装勢力が非対称なことであるが、物量的な差ではなく、同じような戦術あるいは武装でないことをいう。具体的には正規軍とゲリラ部隊、機械化部隊と歩兵部隊など。 中東の戦争はほとんどがこれにあたる。個人的なテロは非該当だろうが、ビンラディンなどの呼びかけに応じて欧州やアメリカの心酔した個人が引き起こすテロも非対称戦の一種だろう。 非対称戦の多くは停戦協定も終戦も締結できず泥沼に沈むしかない。 注9

「人間の盾」戦術はジュネーブ条約違反であり、「人間の盾」を攻撃することもまたしかり。 だが非対称戦においてはほとんどの場合、相手方はテロ組織や非国家であるから、ジュネーブ条約を持ち出しても意味がなさそうだ。子供の駄々こねと同じ戦法をとる相手に対する有効な戦術は見当たらない。 |

外資社員様からお便りを頂きました(2017.12.18)

おばQさま 今回のお話しは、とても良いですね。 何が良いかといえば、現場でありそうなお話しだからで、実際に現場や物を作ったことがないと書けない内容だからです。 >品質よりも納期や生産数量を優先 これは、今でも起きていることで、規定品質を満たさない製品、部品、材料が出荷されていたことは、ニュースにも多し。 >職工たちは自分たちが考えた方法、それは概ね楽な方法なのですが、そういう仕事をしたいのです これも事実で、人種を問わず人とはそういうものだと思います。 そういう人に、どうやって規則を守らせるか、考えを改めさせるかが管理の基本なのだと思います。 そうした事を脇に置いて、「日本のモノづくり」と手放しに絶賛したり、凋落を嘆く人を見ると現場を知らないのだと思います。 >私は今すぐにここの工廠長に報告し処置を要請する。佐々木少佐と技師の方、証拠隠滅とか関係者の口裏合わせなどは厳禁です。 これがマネジメントの正しい姿ですが、実際にできる人は少ないのです。 特に軍隊ならば、士官学校や部隊での上下関係、階級などもあり、少将か大佐くらいの工廠長(帝国陸軍では工廠提理というらしい)に対して、これだけ悪い知らせを直言できず、その下に一旦 相談して、問題にならないやり方を考えている内に、柵に絡めとられるのでしょう。 これが今でも変わらぬから不祥事は絶えません。 ここで、現場を巻き込んで歩留まりの管理に持ってゆけるとよいですね。 兵器のユーザーは、兵士であり、そこには兵士の命がかかっています。 菊の御紋がついた銃を、批判出来ない組織を作るのも人。 それを改善できるのも人であり、組織や体制。 結局、技術や産業の発展の基本も同じなのだと、拝読して良く判ります。 |

外資社員様、毎度ご指導ありがとうございます。 正直言いまして、このような実例は多々見聞きしてきました。自分が関わったことも何度もあります。 ただ私の経験ではこういった不祥事の処罰というのはあまりなかったです。交通費の不正申請とか、業者から袖の下をもらったとかいうのは、簡単に懲戒解雇とか出勤停止という沙汰がされますが、職務怠慢というのはめったにというかほとんど処罰はありませんでした。せいぜいが昇格が遅れるとか、厳しい工場長だと子会社に飛ばすという程度でした。 判定が困難だからでしょうか? それとも部下を処罰するとその上が二段階くらい監督不十分で返り血を浴びてしまうからでしょうか? 残業続きのとき、皆が仕事しているときたまには早く帰らせてもらうというのは、許容されるのかとなると自分自身分かりません。古臭い義理と人情の世界にしか思えませんでした。 1970年代は今と違う価値観で動いていました。今から見たらブラックに見えることでしょうね。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる