17.03.30

「環境側面」とはなんだろうか?お前、まだそんなことに拘っているのかとか、まだわからんのかと言わないでください。

何事も初心に戻って考えることに意味があるかもしれません。あるいは意味がないことがわかるかもしれません。

環境側面はもちろん定義されている。もっとも定義も

- 1996年版

環境と相互に作用しうる、組織の活動、製品又はサービスの要素

element of an organization's activities, products or services that can interact with the environment. - 2004年版

環境と相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素

element of an organization's activities or products or services that can interact with the environment. - 2015年版

環境と相互に作用する、又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素

element of an organization's activities or products or services that interacts or can interact with the environment.

上記3つを見比べただけでも、変だなあ?というところは多々ある。

まず「相互に作用する可能性のある」だけでは足りずに「環境と相互に作用する」を追加する要があるや否やであるが、どんなものなのだろう? 「可能性がある」というのはまだ起きていない時ばかりに使われることでもなさそうだ。そして「可能性はないけど実際には発生している」なんてのは論理的にない。

日本語訳について言えば、「can」を「可能性」や「しうる」にするよりも、「ありえる」の方が良いのではないか。まあこれはどうでもいいか、規格そのものもどうでもいいのだから。

対象3つをつなぐ接続詞であるが、「activities or products or services」ではなく「activities, products or services」が正しいように思える。英語で接続詞は最後Wordの前にのみ置くべきだということでなく、この3つは同等ではなく、組織の活動と広義の製品(製品&サービス)で大分類と小分類のつながりだからレベルが異なる。だから「or」をすべて「又は」に訳しているが、日本語にはちゃんと「又は」と「若しくは」の使い方があるわけで、単純に英語の単語をそのまま置き換えるのは稚拙である。「又は」を重ねるのでなく、「組織の活動又は製品もしくはサービスの要素」とすべきであろう。それは接続詞の作法とか格調高くというのでなく、読む人が理解しやすく、対象の関係を誤解しないためである。日頃、環境法規制を読んでいる人ならば、規格の言い回しに拒否感を持つはずだ。ひょっとして翻訳した人たちは、環境法規制など読んだことがないのかもしれない。

まあそんな疑問はどんどん湧き出てくるが、細かいことを気にしていては環境側面を論じることが始まらない。ここではもっと大きな(オイオイ)問題を考えなければならない。

「環境側面」の定義の「注記1」で「環境側面は環境影響をもたらす可能性がある」と書いてあるので、環境側面を環境影響の原因と理解する人が多い。当然だが「環境側面は環境影響をもたらす」としても、「環境影響の原因は環境側面」というわけではない。「環境側面以外のものも環境影響を及ぼすかもしれない」のは、論理学の初歩である。

なことバカバカしいとおっしゃるかもしれないが、「環境側面とは環境影響の原因のこと」なんて語る人も多々いる。はっきり言ってそれは間違いである。

「環境影響の原因は環境側面ではないのか!」と反論されるかもしれない。

絵がないと寂しいので描いてみた。 水平が傾いているしちょっとショボい |

魚が死んだ、川の水が汚染されたということは環境影響であるが、構外に重油が流れ込んだことは環境側面ではない。魚が死んだという環境影響の原因は重油の河川への流入であるが、重油の河川への流入は環境側面ではない。同じく構外に重油が流れ込んだ原因は防油堤の破損のせいだが、防油堤の破損は環境側面ではない。すべては屋外貯蔵タンクという環境側面が破損したことによる環境影響の連鎖に過ぎない。

このように事故によって環境影響が生じても、連鎖の途中の環境影響(または原因)が環境側面であるということではない。

そもそも環境側面という発想は、直接の原因への対処は対症療法であり根本対策にならないから、環境影響を発生させないためには根本原因となるもの(環境側面)を管理しなければならないということだ。だから「環境影響の原因が環境側面である」なんてことはたわごとである。

さて、環境側面とは「組織の活動又は製品又はサービスの要素」と定義で述べている。「要素(element)」とはなんだろうか?

elementは定義されていないので英語の一般的な意味と理解することになる。

ロングマン英英辞典によると、

one part or feature of a whole system, plan, piece of work etc, especially one that is basic or important

「システム全体、計画、仕事の一部などの1つの部分または機能、特に基本的または重要なもの」というところか、

なにごとかが原因となって起きた「こと」が、「部分または機能」であるはずがない。

環境側面は「もの」とか「能力」である。環境影響という「ありさま」とか「起きたこと」が環境側面であるはずはない。

それは私の説ではない。上記のように定義に環境側面はelementであると書いてあり、elementとは英英辞典を引けば「部分(もの)」または「機能(働き・能力)」であって、「流体が漏れている」とか「高温で燃えている」ということはelementではなく、故に環境側面ではない。

道草を食ってしまった。本題である定義の話に戻る。

そもそも環境側面の定義は初版から2015年改定までずっと、本来の意味の定義ではなかったように思う。私は10年も前から言っているが、環境側面を理解するには定義をいくら読んでもわからない。本文中で環境側面はこうせねばならぬと書かれている文章を読まないと理解できないように考える。

2015年版の本文で環境側面についてどう書いているだろうか?

4項以降で環境側面という単語が出てくるのは17回ある。その中で環境側面を基にアクションを取らないとならないのは次のとおりである。

- 著しい環境側面を伝達しなければならない(6.1.2)

- 組織の環境側面に関する順守義務を決定する(6.1.3)

- 著しい環境側面の取組みを計画する(6.1.4)

- 環境目標を立てるとき環境側面を考慮する(6.2.1)

- 環境側面に関する教育訓練のニーズを決定する(7.2)

- 働く人に、自分に関わる環境側面とそれに伴う顕在する又は潜在的な環境影響を認識させる(7.3)

- マネジメントレビューでは著しい環境側面の変化を報告する(9.3)

環境側面とは言い換えると、その危険性と影響を知らせること、教育や運用や改善において考慮すること、経営者にも認識してもらう必要がある「もの」や「こと」なのである。

どうもそれは「環境と相互に作用する、又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素(2015年版の定義)」とはニュアンスが異なるような気がする。

本文で組織に環境側面について求めている行動をより簡単に簡潔に言えば、「しっかり管理しなければならない」ことだ。そういう表現なら環境側面に勘違いは起きないと思う。

ところで私は、環境側面とは環境影響の出入りする窓のようなものと理解している。多くの場合というかほとんどというか、環境側面から環境影響が出ることを論じているものばかりだ。

定義では「相互に作用する」のだから、環境影響は組織から出るばかりでなく、環境から組織に入るものもあるはずだ。ところが残念ながら、「環境影響」の定義では「有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる、環境に対する変化」としていて、環境から組織への影響を含めていない。これは再考すべきだろうと考える。

「再考すべき」⇒「規格が不完全だ」という婉曲話法だよ、

組織外部から環境側面が受ける影響(ISO14001:2015の範疇外ではあるが)についても、組織はしっかり考慮に入れなければならないと思う。具体的には近隣から苦情があったり法規制があれば環境側面の対応が必要になるし、設計は市場要求に応えなければならない。今の規格は一面から見たものでしかないように思う。ここも規格を再考せねばならんな、

規格を再考せねばならん⇒規格改定が必要という意味だ

今回のメインテーマはなんだ!、お前は何を言いたいのかって

特段なにかを主張したいということもありません。規格の「環境側面」の項番を読んでいて、そういやあ、環境側面についておかしなことを言っていた人がいたなあ〜、おかしなことを書いていた本があったなあ〜、そもそも規格がおかしいんじゃねえかなあ〜と頭に浮かんだ妄想を書き留めたというだけです。

ということで元々メインテーマなんてありません。いやメインテーマは「環境側面についての妄想」とすべきかもしれません。

と書いて、映画「メインテーマ」を思い出しました。あのとき薬師丸ひろ子は青リンゴのようでしたが、時は流れてオバサンになりました。でも時は流れても環境側面は漂うばかり・・・

レイシオ様からお便りを頂きました(2017.03.30)

環境側面再考について いつもお世話になっております。 もしかしたら、おっしゃりたいことを正しく理解できていないだけかもしれません。 また、文書力が稚拙で言いたいことが伝わりにくく申し訳ありません。 側面と原因、影響と結果、直接的因果関係に無いのはわかりますが、ご主張に対して反論してみます。 「環境影響」の定義では「有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる、環境に対する変化」としていて、環境から組織への影響を含めていない。これは再考すべきだろうと考える。 とのことですが、定義上は、環境から受ける組織への影響は「環境影響」で考慮されておらず、「4.1 組織及びその状況の理解」における「環境状態」における課題として認識するものではないのでしょうか? したがって、環境影響は、外部からの影響を含んでいないため、環境影響の定義は正しく「環境側面から生じる結果のみを環境影響」というのではないでしょうか? 重油タンクを例示されておりますが、「そこに重油タンクがなければ、環境影響(重油汚染)は生じえなかった」というような、そもそも論的な(左翼的な)原因視点もあると思います。 例)環境側面:アメリカ軍基地、環境影響:騒音問題、サンゴ礁破壊 環境側面:原子力発電所、環境影響:放射能汚染 |

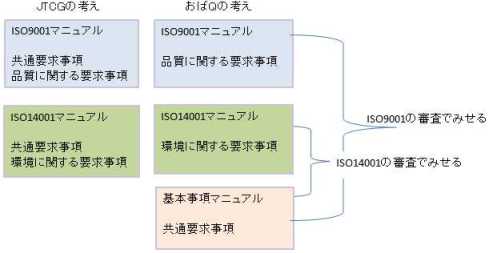

レイシオ様 毎度お便りありがとうございます。 私のスタンスというか文章はISO規格解説ではありません。ISO規格評論というか規格は正しいのかという観点で書いています。 レイシオ様がおっしゃるように『定義上は、環境から受ける組織への影響は「環境影響」で考慮されておらず、「4.1 組織及びその状況の理解」における「環境状態」における課題として認識するもの』ということは存じております。それは上記本文においてもところが残念ながら、「環境影響」の定義では「有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる、環境に対する変化」としていて、環境から組織への影響を含めていない。これは再考すべきだろうと考える。と述べております。 ですから私は規格は不完全で改定すべきだと考えたというわけです。 レイシオ様がおっしゃるように、ISO14001規格全部を読めば、必要なことは書かれているから必要十分であると考えてもそれはそれでいいのです。 ただ私は規格構成を考えると、それはあるべき姿ではないのではないかということです。 環境側面についての考え違いはどちらであっても発生するでしょう。ただそもそも環境側面という概念を持ち込む必要があるのかどうかということも議論する価値はあるかもしれません。 私の考えがまっとうなのかそうでないのかは置いてといて、私は環境影響のインとアウトの記載が同じ方法で書かれていないと思います。現実は過去からISO14001はアウトは環境側面からであるとし、インの方はコミュニケーションとか法規制とか利害関係者のニーズと期待をマネジメントレビューで考慮するとかバラバラで、構造的になっていないと思うのです。 言い方を変えると、組織のプロセスと情報の流れを規格項番にブロックダイアグラムに書き表そうとするとゴチャゴチャになります。お試しください。 もっと情報の流れを整理して規格を記述すべきだと考えています。 例えば環境に関する広報があるでしょうし、それと逆方向の情報収集もあるでしょう。そしてまた法規制の把握も実際の業務と離れています。自分の経験から言えば、環境に関わる法改正はなんだろうということはなく、法改正にどう対応するかというのがあって、その中のあるものが環境に関わり、他のものは他の業務に関わるということになります。そういうことについて現行の規格項番や記述にはビジブルではないようです。 実を言えば、論じているのは環境側面の問題ではなく規格構成の問題なのですが 真の原因を考えると、現行の項番の分け方が悪いのかもしれません。過去から言われていますが、項番の半数は業務プロセスや計画に関わることで、半数はそれを支えるインフラについてです。それは過去よりISO9001もISO14001も同じでした。 こういう項番構成ではきれいな分け方はできないのかもしれません。そんな気もします。 私は以前からJTCGの共通テキストのような分け方ではなく、MSの共通要求事項と各MS特有の要求事項に分けるべきではないかと申しております。  重油タンクの例は、「環境側面は環境影響の原因」だと述べている本の中で、環境側面から生じた環境影響の連鎖の途中のものをとりあげて、最終環境影響の原因である、よって環境側面であると書いているものがありましたので、それを揶揄しただけです。深い意味はありません。 私は、「環境影響の原因が環境側面」と刷り込まれてしまうといけないなと思っております。 |

うそ800の目次にもどる

ISO14001:2015解説に戻る