18.10.29

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

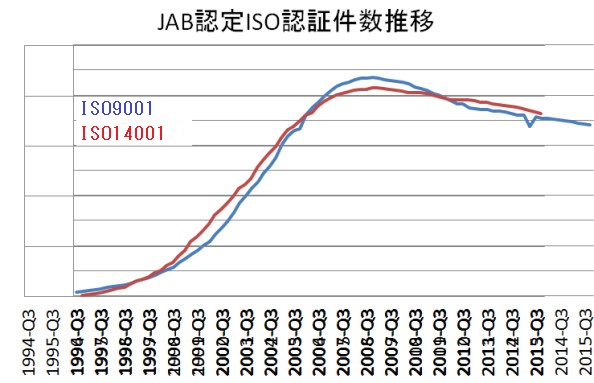

ISO9001もISO14001も認証件数のグラフは、頂点から左は正規分布曲線のようだが、頂点から右はだらだらと下っている。ポアソン分布なら左端が高いのだがそうでもない。超幾何分布とでもいうのだろうか?

もちろん9001と14001の認証件数(高さ)と年次(幅)は違うが、傾向は非常に似ている。

|

左図はISO14001とISO9001のピーク高さを合わせて、ISO14001を2年だけ前にずらしたものである。 二つのグラフはほとんど重なって見える。つまり傾きも時間的経過もほとんど同じで、ふたつは同族と言えるだろう。 |

さて、どんな関数でも微分すれば増減が分かりこれからどうなるか予測がつく。微分したものをもう一度微分すれば加速度となり、将来の増減が予想できる。式が分からなくて微分できなくても差分を取れば同様に行く末は予想できる。

では過去、ISO認証件数の推移はどうであったのだろう?

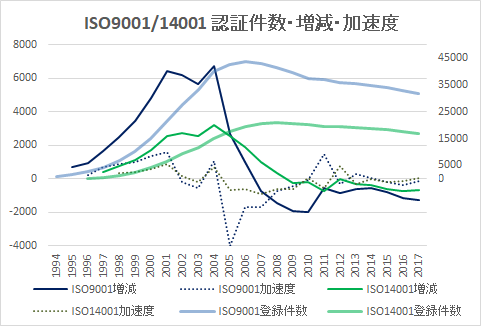

おばQ作成、各年の数値は12月末である。

年末の登録件数で増減と加速度を見ると、ISO9001は2002年、ISO14001は2003年から加速度はマイナスとなり、それ以降 数度 加速度が正の値になることはあってもわずかであって、登録件数は減少一直線である。そしてISO9001は2007年から、ISO14001は2009年から登録件数はひたすら減少するのみである。このグラフから見てもISO9001とISO14001の変化は、高さ方向で倍(つまり登録件数の比)、時間軸で2年ずれていることが明白だ。 幸いにして2014年頃から加速度はほぼゼロになった。とはいえ減少が止まったのではなく、減少率の増加が止まったのである。登録件数がマイナスを続けるのは変わりない。

ISO9001よりもISO14001の加速度がマイナスになってから減少が始まるまで時間がかかったのは頂点を過ぎてからの曲線に若干の違いがある。ISO9001は頂点を過ぎてからも正規分布曲線のように推移したが、ISO14001は頂点を過ぎてからほぼ一定の減少を続けている。ISO9001も2010年以降はISO14001と同じ減少率で推移している。

この理由はなんだろうか?

私の想像だが、ISO9001は製造業中心でビジネス上必要だから認証したのに対して、ISO14001は自治体や教育機関も含めた全業種にわたっていること、そして認証理由が自主的な環境活動の意味合いであったことによるのではないだろうか。

つまり外部から認証を要求された場合は、要求がなくなればスパッと止めるだろうが、自ら認証を決定した会社は止める理由がないという仮説はどうだろうか?

この仮説でいくとISO9001の頂点を過ぎて正規分布曲線のように減少した分が外部要求であって、正規分布のような変化が終わったときの数字が自主的に認証した数となる。みなさんはどうお考えだろう?

ともかく認証が始まって10年も経って時系列のデータが10個もあれば、将来の傾向は予測できるのである。私は元の仕事で工程の種々指標や検査結果を毎日記録して、その傾向から先行きを予測し対策するのが習慣だったので、ISO認証についてもまもなく減少すると予測していた。それは私だけが思いついたことではなかった。

2002年に私は仕事を替わり、新しい仕事では複数の認証機関と付き合うことになった。私が企業グループのISO認証を指導していたので、私と親しくしていれば、私が関連会社に認証を推薦しかつその認証機関を斡旋してもらえると思ったのだろう。世の中そんなに甘くはないよね。

某認証機関の営業マンが訪問してきたとき、近い将来に登録件数は頭打ちになる、その対策を検討した資料を見せてもらったことがある。それを見せてもらって認証機関が認証件数の減少に備えて対策を検討していることに驚いた。もっとも検討はしたのだろうが、あれから10数年、いまだに回天の策はないようだ。

ところで加速度がゼロになってからピーク(増分ゼロ)になるまで、ISO9001でもISO14001でも9年かかっている。では加速度がゼロになったときと、ピークの認証件数の比はとなると、ISO9001が1.65、ISO14001が1.7くらいとなる。

つまり最大値(増分ゼロ)の6割の値になったときに加速度がゼロ(変曲点)を切っている。

注:実際は微分でなく差分だから年単位で見るか4半期のデータで見るか、またどこまで凸凹を無視するかで違いはでる。

これにもなにか理由はあるのだろう。ともかくそうであれば他の認証制度においても変曲点、すなわち二度微分した加速度がゼロを切ったときの登録数の1.6倍が認証件数の最大値と予想できる。もちろんそのときの時期も計算できる。他のISOMS規格においても検討して、それらの関連を調べ、原因まで究明できれば修士論文にはなるだろう。私はQMSとEMS以外関心がないから、その研究は他の方にゆだねたい。もっともISO22000は登録件数が830件(2018年現在・以下同じ)あるから分析可能だろうが、ISO50001が7件、ISO5501が42件、ISO13485でさえ263件ではサンプルが足りないかもしれない。あっ、皮肉じゃありませんヨ

ときは今1926年初夏、伊丹は内務省に行く。帝大教授の大久保と内務省の海老沢から呼ばれているのだ。 会議室に入ると宇佐美もいた。 | |

「伊丹さん、お待ちしておりました。認証制度に問題がありまして・・」

| |

「問題? なんでしょう」

| |

「大久保先生から警鐘を頂いたのです。認証が始まってから今までの1年数か月の状況を見ると、認証が減っているというのです」

| |

「ほう、もう認証が減ってきたのですか?」

| |

「いや、そうではなく、認証が増える割合が減ってきたのです」

| |

「ああ、微分の微分を取りましたか。少し私の予想より早かったですね」

| |

「えっ、伊丹さんは微分積分などご存じでしたか?」

| |

「いまどき中学校でも微分積分を教えているじゃないですか | |

「確かに・・だけど概念と初歩だけで応用とかは教えていなかったのでは」

| |

「概念さえ知っていれば十分でしょう。二度微分をすれば将来どうなるかはわかりますね。関数が分からなくても、離散的に得られた数値の差分をとっても同じです。 私の予想では加速度、つまり二度微分したものがゼロになったときの登録件数の1.6倍くらいが登録件数の上限となりましょう」 | |

「ほう、そこまでは知りませんでした。伊丹さんはすべてお見通しなのですね」

| |

「そんなこと予測するのは簡単でしょう」

| |

「では伊丹さんは、認証件数の成長が止まることを知っていたのですか?」

| |

「考えてごらんなさい。扶桑国の株式会社の数は100万社と聞きます。内務省の品質保証の認証を要求しているのは、行政や軍に納入している企業が対象です。何割くらいになりますかね」

| |

「うーん、見当がつきませんね。省庁はたくさんあるし自治体もある。軍と言っても中央で手配するものだけでなく、工廠や連隊が地域で調達する物も多いだろうし」

| |

「私も見当がつきませんが、ともかく無限じゃないことは誰が考えても分かります。ならいつかは止まるのは当たり前じゃないですか。それも遠い将来ではありません。入札に必要な条件なのですから、早急に認証しなければ仕事が取れません。1年以内は無理でも、せいぜい2年以内に認証しなければなりません。それ以降になればこれから新規参入を狙う企業だけが認証する程度でしょう」

| |

「認証件数は各審査会社から毎月報告を受けています。もちろんそうじゃないと認証件数が増えていないことも把握できなかったわけですが・・ ええと今現在、2万弱というところです」 | |

「大久保先生が増加は止まったとおっしゃったことは、既に変曲点を過ぎたということで、そのときの認証件数の1.6倍が認証件数の最大値になる。今2万で変曲点なら3万2千で頭打ちということですか。 うーん、扶桑国の法人数は100万くらいなので、そうしますと官公庁と取引がある企業は3万程度ですかね」 | |

海老沢が机の上の書類をガザゴソさせて探す風をする。 一枚の紙にグラフを画いたものを取り出す。この時代はパソコンも表計算ソフトもないから、大学の先生と言えど、データを方眼紙にプロットし定規で多角形につなぐか、雲形定規でうまく曲線で繋ぐかしかない。 もちろん政策研究所や一部の政府機関には異世界から持ち込んだパソコンはあるが、その存在は機密だ。民間企業や大学が航空機や船舶の設計で複雑な計算が必要なときには、政策研究所に計算を依頼している。 伊丹は海老沢から受け取って眺める。 | |

「現在の認証件数は19,800件、差分を二回とったものがゼロになったときの認証件数は18,300ですね。それに1.6をかけるとピークは2万9千から3万ですか」

| |

「うわー、20万まではいくだろうと期待してましたよ」

| |

「ええと、論点を確認したいですが、これからの変化を推定するのがひとつで、そのときどうするかということですか?」

| |

「そうです、そうです。伊丹さんにお考えがあればぜひとも」

| |

「まずこれからどこまで伸びるかですが、認証を必要とする入札条件が現状なら3万止まりでしょうね」

| |

「現状の入札条件と仰いますと?」

| |

「現在はすべての入札で品質保証を要求していません。認証を受けるのが負担だからと、大きな仕事に限定して認証要求しました。そもそもそういう案件は数が多くない。最初は入札のために認証を受けますから急速に増加しますが、必要な会社が認証を受ければそれ以上は増えません。 認証を増やすには現在認証の必要を工事の規模で決めているのを、規模を小さくするか該当品目を拡大するかしかありません」 | |

「じゃあ、海老沢さんもっと広く認証を要求しましょうよ」

| |

「あのですね、認証を要求することは、工事の費用を上げる方向になります。それは最終的に国民が税金という形で負担します。必要もないのに認証しろというのはどうでしょう」

| |

「認証の範囲を拡大することは、調達品や工事の品質を上げると思います」

| |

「品質があがるかもしれませんが、上げる必要がないかもしれません」

| |

「品質を上げなくても良いなんてことがあるのですか?」

| |

「なにごとも品質が良い方が良いでしょうけど、品質保証を要求するか否かは検討が必要です。そもそも品質保証が考えられたのは、製品とか工事が完了してからでは、その品質が適正か否か判断つかないからです。 例えば道路の雪かきは自治体が土木会社などに発注するのでしょうけど、その作業に品質保証を求めることはないと思います。雪かきが不十分なら眼で見て分かりますからね」 | |

「なるほど」

| |

「それじゃ・・・・我々がこの審査ビジネスを大きく育てようとしたのは間違っていたのですか」

| |

「失礼ですが、私が話したことは、審議会のメンバーなら当然知っていたはずです。どんなビジネスだって無限に伸びるはずがありません。 ラジオ放送が昨年(1925/3/22)開始されました。ラジオは何台売れると思いますか?」 | |

「各家庭に1台は必要でしょうし、学校や会社にも必要ですね。今この国の人口が5,600万と言われています。1世帯7人として800万世帯、うーんそれに会社分を合わせて1,000万台ですか」

| |

「1,000万台とはすごい数ですが、と言って無限ではない。電気製品の寿命を7年として年間140万台しか売れない。作っても売れ残るだけです」

| |

「そういうことになるのですか。すると認証は3万件でおしまいですか」

| |

「海老沢さんにお聞きしたいのですが、現在の品質保証要求は完全武装です。しかし認証を必要とする対象を広げるなら、これからは小規模な商社とか輸送などになります。そういったところでは、完全武装ではなく、一部の要求事項で間に合うでしょう」

| |

「要求事項を減らすのですか?」

| |

「業種によっては該当しない要求事項があるでしょう。例えば商社や問屋では製造がありません。ならば工程管理が要らないと思います。製造メーカーから購入や輸入するときに、受入検査をすること、出荷前に点検することなどを要求すれば良いのではないですか? | |

「なるほど、実は設計図面を与えられて製造するところに、設計管理を要求してもしょうがないという意見が出ております。 ということは要求内容によって規格を複数にするのか?」 | |

「運用結果から見直し、つまり改定することは悪いことじゃありません。定期的に規格の見直しをすべきです。規格でも会社の手順書を定期的に見直せとあるじゃないですか。 ともかくそういうことから認証制度に関わる規模を推定し、それにいかに対応するかを考える、それがマーケティングでしょうね」 | |

「すると規模が決まっているパイを多くの審査会社が争うわけですか」

| |

「固定費がありますから損益分岐点以上の規模がないと存続できません。となるとマーケットの大きさで存在できる審査会社の数が決まる。とはいえ、各社とも売上が同じじゃありません。トップ企業は全体の3割くらいを占めるでしょう。となると存在できる数は相当小さくなる。まあ25社とか30社が限度でしょうね」

| |

「現在は我社がトップですけど、ゆくゆく三井とか三菱系の審査会社が現れて市場をさらっていくのですか?」

| |

「そうはならないと思います。あのね、仮に3万社が認証件数の上限とします。 最大の審査会社が3割を占め、残りを25社が分け合うとすると、ビリの方は500社とか600社しか仕事がありません。審査費用は分かりますね。すると売上が決まる。となると審査会社はそんなに旨味があるビジネスじゃない。財閥が乗り込んでくる魅力はなさそうです」 | |

「ああ、そう聞くと安心しました」

| |

「いえ逆ですよ。いくら宇佐美さんが頑張ってマーケットを独り占めしても、売上規模も利益もたかが知れている。お宅のダイヤルゲージの売り上げに及ばないのです。 それに審査員研修も今は良いですけど、すぐに頭打ちになるでしょう。だって必要な審査員の数だってたかが知れてます。せいぜい2,000人でしょう」 | |

「ちょっと待ってください。ええと今は1社2名で二日か三日だ。5万社とすると、6人工×5万で30万人工。ひとり年間300日働くとして、1,000人!たった千人?」

| |

「移動とか休暇も必要だから、年間300日は働けないかもしれませんね。でも2千人いれば間に合う。1回の研修で20名養成すると100回研修会をすれば終わり」

| |

「ええ! 昨年から開催したのは我社だけで50回は開催してますから修了者は1,000人になりますね。他にも審査員研修をしているところが5つ6つありますから、合わせて5,000人、既に過剰です」

| |

「修了者全員が審査員になるわけでもありません。それに高齢になれば引退するでしょうから、その分の補充は必要です。とはいえ、もう審査員研修開催を絞った方が良いかもしれませんね。あるいは客がいる間はジャンジャンと研修会を開き、客が途絶えたらすぐに止めるというのもありです。研修ビジネスは始めるのも止めるのもあまり手続きとか投資とかいりませんからね」

| |

「ええと、伊丹さん、内務省はどのような施策をとればよろしいのでしょう?」

| |

「まずは長期的展望をはっきりすることです。認証を要求するのをどこまでにするのか、要求事項の項目や内容も適切か否か考えなければならない。最終的にどうするのかもあります。 あのね、以前も申し上げましたが、認証を要求することはお金がかかる、それは最終的には税金で負担することになる。品質保証をすればトータルとして品質コストが下がるものに要求するのです」 | |

「仰ることは分かります。分かりますが、どうしたものか?」

| |

「品質保証によって品質コストが下がる範囲に認証を要求すべきです。大久保先生にそれを科学的に評価してもらえば良いでしょう」

| |

「伊丹さん、私の取るべき道を教えてくれませんか」

| |

「道を指し示すなんて神様しかできませんよ。ただこういうものにはパターンというか、決まりきった方法があります。

「道を指し示すなんて神様しかできませんよ。ただこういうものにはパターンというか、決まりきった方法があります。まず永遠に伸びていくビジネスなんてありません。すべての新製品は時と共に陳腐化します。普通、導入期、成長期、成熟期、衰退期と分けられます。人も品物も、歳を取れば世の中から退いていく運命なのです」 | |

「確かに人力車も明治の御代に現れましたが、もう自動車のタクシーにとって代わられましたね」

| |

「でも石鹸なんて衰退するとは思えない。いつまでも使われ続けるのではないですか?」

| |

「食器や体を洗う洗剤は永遠に必要でしょうけど、石鹸よりも肌荒れ少ないとか香りが良いとか、川に流しても魚に悪影響がないものが現れて、石鹸にとって代わるでしょう。 あるいは文字通り消滅するのではなく、コモディティといってありふれたものになることもあります。自動車がステータスシンボルでなく下駄代わりになるとか、今は高級品であるラジオが団扇のような使い捨てになるとか」 | |

「なるほど、そうしますと認証ビジネスは、今まさに成長期から成熟期にうつりつつあるとなるわけですね」

| |

「でも認証制度の衰退期というのはちょっと想像できません」

| |

「いろいろなケースが考えられます。この国の産業が発達し企業倫理も高まれば、わざわざ入札に認証を要求することもないでしょう | |

「始まって1年ですから、そんな時代が来ることが想像できませんね」

| |

「話を戻します。認証ビジネスがやがて衰退するのは理解しました。とすると我々はどのような対応を考えるべきなのでしょうか?」

| |

「それこそが経営でしょう。私に正解など分かりません。しかし検討する方法とかいくつかの道を示すなら・・」

| |

「ぜひお聞きしたいですな。伊丹さんは以前 皇国大学で教授相手に講義されていたと聞いております。経営学の講座でも持ちませんか、推薦しますから」

| |

「伊丹さん、私もぜひお聞きしたいです。教えてくださいよ」

| |

「もっとも簡単な方法は新しい規格を作って、認証の種類を増やすことです。 今の内務省の要求事項は品質保証です。品質以外の規格のバリエーションを増やして会社の仕組みを審査して認証を出すことです。 しかしそれは稚拙で良くない」 | |

「新しい規格とは?」

| |

「すぐには思い浮かびませんが・・・例えば遵法を確実にする仕組みとか」

| |

「遵法を確実にする仕組み? 弁護士に点検してもらうとかですか?」

| |

「私に確固とした考えがあるわけでなく、考えながら話していることは分かってくださいね。 取引契約でも雇用でも支払いでも法律に関わらないことはありません。それをお金を決済するときと同じように、法規制との関りを確認する仕組みを要求することですね」 | |

「おもしろいですね。品質保証の規格を作った経験から、遵法確認規格とでもいうものを作れそうです。主語、述語を差し替えればすぐですね」

| |

「さきほど申したように、そういう方法は稚拙というか悪手です。本当は新規ビジネスでさえない。単に焼畑農業の場所を移しただけです。 宇佐美さんが会社を永続したいと思うなら、認証ビジネスにしがみつくのではなく、新しいビジネスを生み出さなくちゃなりません。 それは自分たちの持つコンピタンスを把握して、それを生かしたビジネスを創出しなければなりません。現在の事業が成熟期にあるうちに次のビジネスを世に出すのです」 |

「コンピタンスとは?」 |  | |

「10年前、宇佐美さんのところにダイヤルゲージを作ってほしいと頼みに行った。 私たちは時計メーカーであるお宅にはピニオンやぜんまいを造ったり精密機械を作る能力、それがお宅のコンピタンスだと考えたわけです。 そしてお宅はダイヤルゲージの国産化を実現した」 |

「ああ、理解しました。そしてダイヤルゲージを立ち上げた後、ダイヤルゲージ市場が飽和するのを予測して、そのコンピタンスによって数取り器とか厚さ計など新製品を生み出した」

| |

「そしてそれらの品質向上のために品質保証を編み出し、その考え方や品質監査の技術を応用して認証ビジネスに進出したわけです」

| |

「もっともほとんどが伊丹さんの指導を受けてしたことですがね。 なるほど、今までを振り返ると、内務省の品質保証が衰退したら新しい規格の審査ビジネスをしようと考えるのはつまらないというか安っぽい考えでしかありませんね。そんな発想では昨日の自分に叱られてしまう」 | |

「オイオイ、まだ衰退していないよ」

| |

「話のアヤですよ。いずれにしても衰退する前に次の事業を興さなければならない。しかし認証ビジネスが衰退するまで10年は猶予があるでしょう。 その間に我々の持つコンピタンスを棚卸して、世の中の潜在的需要を掘り起こすビジネスを考えるのですね」 | |

「いや、私は今目の前で経営学の講義を拝見した思いだ。伊丹さんは能率技師をするのではなく、皇国大学でマーケティングを教えるべきです」

|

永らく低迷が続くISO認証機関がQMS/EMS認証の次に選んだのは、単にISO規格の番号が違う認証ビジネスだった。おっとISO規格だけでは足りず、ISO14005のようなガイダンスで審査したり、怪しげな化学物質管理規格を自ら作りあげた認証機関もあった。もちろんそれ以外の内部監査代行業とか昔からの内部監査員教育とかに精を出したところもある。

だけど己のコンピタンスを生かして新事業を始めたところを私は知らない。

それから数年経過した今、新しい柱となった新事業はないようだし、新しい規格もISMS以外ベストセラーになったMS規格はない。とはいえISMSの認証件数でさえ、減少を続けるISO14001の3分の1しかない。認証ビジネスは9001と14001と共に消滅するだろう。

ISOとIAFは事業継続マネジメントシステムでなく、事業創出マネジメントシステム規格を考えるべきだ。そして自分たちがそれを活用し規格の価値を示すべきだ!

この駄文は、認証ビジネスを揶揄しているのではない、激励である。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注2 |

明治末期には中学校においても微分積分が教えられていた。旧制中学とは12歳から5年制だった。ただ学制の変遷は激しかった。 「明治前期における「西洋高等数学」の教育(数学史の研究)」 「「近代数学」と学校数学 数学の普及の歴史から」 | |

1987年版、1994年版では、ISO9001だけでなく設計のないISO9002と受入検査と出荷検査だけのISO9003があった。それで生産機能しかない工場はほとんど9002で認証していた。その後2000年改定で9001に一本化されたとき、存在しない機能は対象外にしてよいということだったが、実際にはこじつけで設計とか工程管理を盛り込んでいた。 現実を見れば、管理メッシュが粗くても良いという発想があっても良かったんじゃないだろうか。 | ||

注4 |

昔々、オーディオが発展途上の時代、NHKがBTS規格なんてのを作った。その規格に適合したスピーカーやアンプはBTS認定と称してブランドイメージを持っていた。

しかし技術の進歩で再生周波数帯域やノイズや歪がBTS規格を超越してBTS規格はなくなった。ああいうのを規格の陳腐化というのだろう。もっともそれ以降もBTS規格認定品として宣伝販売されていた。ブランドだから

しかし技術の進歩で再生周波数帯域やノイズや歪がBTS規格を超越してBTS規格はなくなった。ああいうのを規格の陳腐化というのだろう。もっともそれ以降もBTS規格認定品として宣伝販売されていた。ブランドだからとはいえ21世紀になっても無資格検査員に仕事をさせるとか、検査データを捏造するとかが常にニュースになるのだから、そういう時代は来ないのかもしれない。とはいえ、それは品質保証監査に強権を持たせなければならないし、監査員に相当な力量がないとならない。より根本的には監査機関に義務を負わせることだろう。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる