18.04.16

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

内部品質監査の仕方を教える書籍や講習会は星の数ほどあるが、まっとうな内部品質監査を教えているのはめったにない。それらはISO9001審査対応の内部品質監査が99%だ。ISO審査対応の内部品質監査は、審査での不適合をなくすためには非常に効果があるだろうが、本来の内部品質監査としての効用はまったくない。

なぜそう断言できるのかと言えば、私はISO規格発祥以前から一者や二者の品質監査をしたりされたりしてきたからだ。

おっとISO9001だけでなく書籍や講習会の教えるISO14001審査対応の内部環境監査も、審査での不適合をなくすためには非常に効果があるだろうが、真の環境管理に役に立つことはまったくない。真の環境管理とは「遵法と汚染の予防」であり、それはISO14001の意図そのものである。ISO14001の審査のために極めて効果がある内部環境監査が、ISO14001の意図実現には全く効果がないというのは面白いというか、悲しいことだ。

なお、ISO9001の意図は「顧客満足」であり、ISO審査対応の品質監査がその意図実現に効果があるかと言えば、認証機関と審査員を顧客と考えれば効果がある。もちろん真の顧客である消費者や社会一般に対してはまったく関係がない。

もし私の言に異議ある方がいれば、コーヒーを飲みながらゆっくりとお話し合いをしたい。コーヒーが嫌いなら焼酎でもよい。そのとき私はお湯割りを希望する。

関東大震災対策プロジェクトは粛々と進んでいる。具体化するにつれていろいろなことが分かり、その結果、方法も変わるし目標も変わるし時によっては目的も変わってくる。 しかし検討すればするほど、よりよい案になってきたと確信している。 アイデアだけでなく具体的な計画もできるところから走らせている。 まず空中消火用の飛行機開発は年明けに中島飛行機に依頼した。数機分のエンジンを渡し設計と試作を進めている。 専用の消防飛行機開発とは別に、陸軍が保有する練習機から爆弾のように投下できる水タンクも開発させている。1機に25リットル入りタンクを4個積んで、消防車の水が届かないところに投下させる計画だ。後世のゼロ戦の増槽を参考にしてタンクは竹で枠を組み耐水性の紙貼りである。消防飛行機と水タンクの二種類の使い分けは今後考えよう。 今年度は各連隊にエンジン付きの炊事車と大型テントそれに野営用風呂、更にそれを運ぶトラックの予算が付いた。各連隊長は申請した覚えもなく噂も聞いたことがなかったのでなぜだろうと首をひねったが、演習では重宝すると喜んだ。もちろん震災時の被災者救援用に使うつもりで後藤が手配したのである。災害用に備えて行政が保管していては維持管理が大変なので、各連隊に配備して日常管理も設営も陸軍にやってもらうのだ。一個連隊の設備で被災者数千人は賄えるだろう。一旦帝都で災害が起きれば、数十個連隊は駆けつける。となれば20万人は暖かい飯が食えるはずだ。横浜や川崎に回す分もあるだろう。 海軍の東京湾内に配置されている舟艇には必ず消防ポンプを備えさせた。海軍は東京府に配置していないが、一旦事あれば木更津や立山、横須賀から20隻くらい派遣するだろう。もちろん横須賀、横浜、川崎の海沿いの消火活動にも回せるだろう。  破壊消火用にはルノーFT17軽戦車を想定したが、以前幸子と米山中佐が話したように、数が足りないのは明らかだ。中野中佐と南武少将に話して、陣地工事用という名目で砲塔を取り外す代わりにブルドーザーのブレードを付けたものを作ってもらう。もちろん通常は陸軍の砲兵隊が工事に使うのだ。実際に作ったところ、それを見た海軍や土建業者がその便利さに気が付いて砲兵工廠に発注するありさまとなった

破壊消火用にはルノーFT17軽戦車を想定したが、以前幸子と米山中佐が話したように、数が足りないのは明らかだ。中野中佐と南武少将に話して、陣地工事用という名目で砲塔を取り外す代わりにブルドーザーのブレードを付けたものを作ってもらう。もちろん通常は陸軍の砲兵隊が工事に使うのだ。実際に作ったところ、それを見た海軍や土建業者がその便利さに気が付いて砲兵工廠に発注するありさまとなった | |||

「だんだんと具体的になってくると、道路、防災体制、避難場所、消防設備という順序ではなかったようだ。一番先に考えることは避難させるというシステムだったね」

| |||

「いえ一番にすることは、私たちが考えることだったのでしょう。それも実際に物を手配したり実験したりして初めて順序が見えてきたのです」

| |||

「なるほど、中野中佐がお二人は博士の頭脳と小隊長の実行力を持っているとおっしゃったが、誠にその通りと実感する。この震災対策が上手く行ったらすべてはお二人の功績だ」

| |||

「後藤閣下、上手く行ったらでは困りますよ。必ずうまくやりましょう。 ただ閣下も伊丹さんも最近の発言とか提案から推察するに、人命の被害は最小にしようとしているのは分かりますが、火災被害を最小にするつもりはなさそうですね。いえ、それを批判はしませんけど」 | |||

「うーん、痛いところを突かれたね。震災の後どのみち町全体が建て直しになるだろうから、従来より良くしたいという気持ちはあるね。それ以上は言わん」

| |||

●

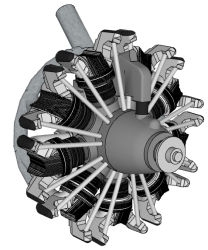

中島飛行機の工場である。今年春に陸軍と海軍それぞれから数十機の受注が入り、仕事は順調である。だが社長であり技術部の中心である中島が考えているのは、お正月に依頼された消防飛行機である。● ●  最初はエンジンが大丈夫かという懸念があった。というのはこの時代、いやいつの時代だって仕様や性能は大げさに言うものだ。1500馬力のエンジンを供与するなんて伊丹という女が言ったが、なこと信用できるわけがない。だって1920年頃の飛行機エンジンと言えば100数十馬力からせいぜい200馬力だ。1500馬力なんて聞いたら眉唾と思う。しかし契約直後にトラックが運んできたのは、正真正銘1500馬力出す星型エンジンとV8エンジンが各10基だった。

最初はエンジンが大丈夫かという懸念があった。というのはこの時代、いやいつの時代だって仕様や性能は大げさに言うものだ。1500馬力のエンジンを供与するなんて伊丹という女が言ったが、なこと信用できるわけがない。だって1920年頃の飛行機エンジンと言えば100数十馬力からせいぜい200馬力だ。1500馬力なんて聞いたら眉唾と思う。しかし契約直後にトラックが運んできたのは、正真正銘1500馬力出す星型エンジンとV8エンジンが各10基だった。もっと驚いたことに、すべてのエンジンが常に問題なく動いたことだ。この時代のエンジンは機嫌が良いときと悪いときがあるのが当たり前で、いつでもすぐエンジンがかかるなんてありえない。 そして更にビックリしたことは、油圧系統から油漏れが一切ないことだ。配管のつなぎ目は何か分からないガスケットが介してあり、目を凝らしても触っても油漏れがない 今、星型エンジンを両翼に付けた消防飛行機のモックアップができつつある。さすがに重量的に草地からの離陸はむずかしいが、簡単な舗装で十分だろう。 このエンジン一基ですごい戦闘機が作れる。まさに未来の戦闘機、今後10年や20年は天下無敵のアリエナイものになる。 航空廠の昔の仲間が遊びに来たときこのエンジンを見せたら、たいそう驚いたが、現在保有している工作機械ならコピー生産できるという。 更に彼が言うには、このエンジンはおかしいという。1500馬力にしてはコネクティングロッドやクランクシャフトが頑丈すぎる。これだけのエンジンを設計する技術者なら無駄とか計算間違いするはずがない。だからこのエンジンは本来ターボチャージャー付きで2000馬力以上のはずだという。なぜ馬力を落としたのだろうと彼は言っていた 中島にその理由は分からないが、これからが楽しみだ。技術は戦略をくつがえすというが、このエンジンを使った飛行機はあらゆる面で革新するだろう。この仕事が片付いたらいろいろやってみよう。

これとは別件でひと月ほど前に、米山中佐と伊丹女が来て、陸軍でいろいろな用途に使われているソ式練習機に水タンクを投下する仕掛けを付けるのを頼まれた。これも消火用に使うという。いったい彼らは何を考えているのだろう。 この世で消防飛行機を開発しなければならないほど火事が起きているとは思えない。投下式の水タンクは爆弾投下の試験あるいは演習用なのか? 中島社長は頭をひねるのだった。 ●

砲兵工廠である。今日は砲兵工廠が品質監査を受けるのだ。● ● 監査員には以前、伊丹が監査に出向き、それを藤田少佐と黒田准尉が見学した会社の社長と工場長だ。二人には伊丹が数日特訓したという話を藤田少佐と黒田准尉は聞いている。 まあ、砲兵工廠は技術も管理も扶桑国内随一最高と自負している。イチャモンを付けてきたら返り討ちにしてやる。 午後一からの予定だったが、昼休み時間半ばに社長と工場長そして伊丹がやって来た。 会議室に5人がそろって事前打合せをする。 | |||

「本日は砲兵工廠の品質監査を実施いたします。本来なら砲兵工廠は監査基準となるのは工廠の規則ということになるわけですが、私どもはそれを知りませんので私どもに要求されている品質保証協定書を基にしたいと思います。当然ですが私どもに要求している品質保証協定書以上の管理をしているでしょうから」

| |||

そういう発想は、伊丹の入れ知恵なんだろう。だが砲兵工廠は大丈夫だと藤田は考える。 | |||

「了解しました。ぜひとも徹底した品質監査をお願いします」

| |||

ちょうど昼休み終了のベルが鳴った。 | |||

「それではどのような順序で行きますか?」

| |||

「とりあえず工場を巡回させていただきます。その後、書面の確認をしたいと思います」

| |||

みな立ち上がり黒田准尉の案内でまずは検収場に行き、監査がスタートした。 | |||

「外注や部品メーカーから入ったものは、ここでトラックや荷馬車から降ろされるわけですか」

| |||

「そうです。ものはここにあっても、検査と員数確認して受け取るまではメーカーや外注の所有物です」

| |||

「なるほど、ところで荷馬車から降ろした物が置いてあるところには屋根がありませんが、よろしいのですか?」

| |||

「品物は工廠が引き取る前も引き取ってからも、水濡れないようにと定められています。本日は雨が降りそうありませんから大丈夫でしょう」

| |||

「品質保証協定では、水濡れないように保管ではなく、水濡れしないように保管とあります。となると雨が降って来たとき濡れる恐れのあるところに放置することは要求事項に反しますね」

| |||

「えぇっ、水濡れしないこと・・ですか? ええと、ああ、そうなっていますね。すると屋根の外ではまずいのか?」

| |||

「お宅が検収受け入れする前は我々の所有です。品物が棄損されないよう保管しなければならないでしょう。じゃあ、不適合でよろしいですね。では次に行きましょう」

| |||

藤田少佐と黒田准尉は口をへの字にして顔を見合わせた。 | |||

「検査はここでするのですか。すみません、検査員の方、今検査しているものの検査記録を見せてください。おお、鉛筆で記入しているのですか」

| |||

「これはメモで検査記録ではありません。夕方出す報告書は万年筆で書きます」

| |||

「このノギスは校正しているのですか。校正期限はどこに表示されていますか? このラベルですか。10月と書いてありますね。今は7月だから3カ月後ですか」 | |||

「すまん、去年の10月でないことはどうしてわかるのかな?」

| |||

「校正は毎年します。だから実施する月が書いてあれば十分です」

| |||

「でも、去年の10月に校正しなかったかもしれないよね。昨年校正したことはどうしてわかるのかな?」

| |||

「毎年、ラベルの色を変えているのです。色は10色で10年で一巡するのですが、まさか10年間も校正しないことはないでしょう」

| |||

「それじゃ昨年校正したもののラベルの色は何色ですか?」

| |||

「紫色だったと思います」

| |||

| |||

「おいおい、赤ならば一昨年のものだよ。本当かい?」

| |||

「校正漏れのようですね」

| |||

「監査員さん、不具合としておいてください。 おい、兵長、仕事が一段落したらこのノギスを計器室に持っていけ。そしてなぜ校正に出さなかったのか調べて班長から俺に報告してくれ」 | |||

「検査前と検査後の仕分けはどうなっているのですか?」

| |||

「上に看板があるでしょう。つまりここから先は検査済み、こちら側は未検査です」

| |||

「あれ、でも今あなたが検査しているのは看板からだいぶこちら側ですね」

| |||

「そりゃ看板と境目は一致しませんよ。多少は前に行ったり後ろに行ったりずれますよ」

| |||

「ケチをつけるわけではないが、これでは看板の意味がないのではないかな? 看板と検査の境目は一致していないと意味がない。どうだろう、黒田准尉殿?」 | |||

「確かにそう考えます」

| |||

「それじゃ問題ありとさせてもらいます」

| |||

書類審査である。 | |||

「社長、これ読めますか?」

| |||

「うーん、達筆というのだろうなあ。残念ながら書道を習ったことのないワシには読めん」

| |||

「文字が上手なのは分かりますが、無学なものに読めない達筆は悪筆と同じかと」

| |||

「うーん、確かにこれは読めない」

| |||

「これは草津曹長の字だな。彼の一家は書道家でしてね、楷書でなく行書で書かれるとお手上げですわ、アハハハ」

| |||

「笑い話ではなく読めないのは問題だ。だけどどういう基準に反するのだろう?」

| |||

「品質保証協定書には、文字は楷書で明瞭に書くとありますね」

| |||

「なるほど、おい、准尉、工廠内の規則にはそれに類したことは決めてないか?」

| |||

「内部及び外部に出す文書は楷書で明瞭に記すこととありますね。でも文書ってどこまでですか? 日報も文書ですかね?」

| |||

「文書かどうかではなく、なんであろうと読めなくちゃだめだろう。社長さん、次に行ってください」

| |||

2時間後、監査は終わり、これからは反省会だ。 会議室に集まると、事務員が皆に麦茶を持ってきてくれた。 | |||

「いやあ、砲兵工廠は完全無欠かと思いましたが、欠点だらけで驚きました。いや、決してがっかりしたわけではありません。勉強になったということです」

| |||

「私も初めは前回の仇を取ろうと思ってましたが、聞き取りをしていると面白くなりました。面白いというのはポンチ絵の面白さではありません。仕事に役立てようと思うと、興味津々だということです」

| |||

「黒田准尉、今までいろいろな手順を決めてきたが、それを守っているかどうかの点検が抜けていたのではないか?」

| |||

「決まりを定めたら都度職制で説明し、それを現場に掲示してきました。もちろん日常管理で逸脱を見つけたときは指導をし、場合によっては懲戒もしてきたわけですが」

| |||

「決まりを守らせることは大事です。そうでなければ決まりを作った意味がありませんからね。だけどそれと同時に決まりが妥当なものなのか、運用上適切なものなのかという検証も必要ですね」

| |||

「決まりが妥当なものかとおっしゃいますと?」

| |||

「例えば今日受入検査で、検査済、検査前の仕切りの看板の件がありましたね。あの対策はこれから考えると思いますが、検査位置が動かなければならないなら、看板を固定でなく看板そのものを動かす方が現実に合っているでしょう。そうではなく看板の位置を固定するのが良いというなら、看板だけでなく検査完・未完の間に仕切りの板でも付けて、物理的に境界の位置が動かない方策を取るべきでしょう。 今はどちらでもなくナアナアで運用されているようです」 | |||

「なるほど、監査とは規則からの逸脱を見つけるだけでなく、規則の妥当性検証もしなければならないということか」

| |||

「実は私もそれを感じました。品質保証協定書は、こうしろとか、こうでなければダメという文章ではありません。これこれを達成しろというものが多いです。今話に出た検査完・未完の区切りもそうです。そんなわけですから、要求事項を読んで自分の職場でどうするか考えるというステップがあるわけです。 我々は初めてなので想像で決まりを作りました。実際に仕事をしているとやりにくいこともありますが、単に守れと言われた職工たちは文句を言わずにそれを守るか、決まりを無視するということになるでしょう。決まりを見直そうとか会社の仕組みを良くしていこうという発想にならないのではないかと思います。 そういった隠れた問題を見つける手段だと感じましたね」 | |||

「なるほど、監査することによって会社の仕組みを改善していけるわけだ」

| |||

「監査とはアラ探しとかガチガチ管理するためではないのですね」

| |||

「じゃあ昔から監査をしていれば会社とか工廠の仕組みは良くなっていたわけだ。していなかったのは残念だ」

| |||

「藤田少佐、それは無理ですよ」

| |||

「えっ、無理ですか?」

| |||

「だって監査とは基準があってこそできるものです。検査完・未完の区切りを設けろという決まりがなければ、ダメという理屈というか根拠がありません」

| |||

「検査完・未完が混じってしまうと問題だということは言えると思いますが」

| |||

「点検には二種類あると思います。現実の仕事を見て問題を見つけるためのもの、規則通り仕事をしているかを見るものです」

| |||

「監査とは後者であり、規則というか決まりがなければできないということですね」

| |||

「そのとおり。ここ数年の間、砲兵工廠では仕事の進め方とか、機械や計測器の管理とか様々な規則を作ってきました。私が初めてお邪魔したとき、旋盤や平削り盤のバイトは作業者が自分で研磨していました。だから自分が使いやすいような形にしていました。今は刃物研磨の担当者がいて決まった形に研磨しています。ですからこの仕事にはこの形のバイトを使えと言えます」

| |||

「その前者というか、決まりがないときにする点検はなんというのでしょう」

| |||

「正式な名前があるかどうか分かりませんが、例えば品質診断とか品質指導と呼べばよいのではないですか。ただそのとき、こうすればもっと良くなるよということは言えるでしょうけど、こうしなければだめとは言えないでしょうね」

| |||

「決まりがなければ是正を命じることはできないといことか」

| |||

「ええと似たようなことを以前お聞きしましたね・・・ええと・・標準なくして改善なしだったかな」

| |||

「そうです。標準つまり決まりがないなら改善はありません。だって現在どうするかが決まっていないのですから、どうしようもありません。その場合の改善は、良くても悪くてもまず決まりを作ることでしょうね」

| |||

しばしの沈黙の後、藤田少佐が口を開いた。 | |||

「伊丹さんがここに来られて10年になりましたか。あのときは天井にメインシャフトが回り、そこからベルトで個々の機械を動かす。刃物研磨はそれぞれの職工がして、きゃしゃで精度の悪い機械が切れない刃物で削る。 管理も同様で、仕事の進め方も職工任せ、部品一つ作るのにどれくらい時間がかかるか分からない。ろくな計測器もない。 伊丹さんがいなければ今も10年前とかわらなかったでしょう。 まさに、伊丹さんは扶桑国の機械工業発展の父ですよ」 | |||

「同感です。個人的なことを言えば私が准尉になれたのは伊丹さんのおかげです。伊丹さんと会わなければとうに軍曹で退役して、今頃はなにをしていたのか」

| |||

「何をおっしゃいますか。生まれた時と所は違う人が出会い触発しあって高みに登り世の中に役に立てば、これに勝る喜びはありません」

| |||

「なるほど、農業にいそしむことすなわち仏教修行、品質を良くすることも仏の道ですな」

| |||

「アハハハ、私は自分がしたいことを好き勝手にしているだけですよ」

|

少しは第三者審査に近づいてきたでしょう。

だってこのお話は異世界ものではなく品質保証のお話ですからね、

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

日本のブルドーザーの歴史は1940年信濃川発電所工事に使われたのが最初である。太平洋戦争において日本軍も国産ブルドーザーを使用したが、アメリカ製とは格段の性能さがあって実用性に劣った。 | |

注2 |

「空のよもやま物語」わちさんぺい、光人社、2008 少年飛行機整備員のお話であるが、太平洋戦争時、飛行機が帰還したとき整備員がする最初の仕事は機体に付着した油汚れをふき取ることであったという。そして鹵獲したアメリカ機には油漏れがなかったとある。 | |

注3 |

スーパーチャージャーとかターボチャージャーがいつ頃からあったのかと調べると、スーパーチャージャーは1866年に、ターボチャージャーは1905年に特許が取られている。旧日本軍は船舶用にターボチャージャーは実用化していたらしいが、飛行機用ターボチャージャーは試作品が雷電や五式戦に使われただけだという。B29がターボチャージャーを付けて飛んでたんだから悲しい。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる