18.05.10

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

品質保証という発想が現れても、それがすぐに世に広まったわけではない。

品質保証協定とは、買い手が売り手に品質保証を要求し、売り手がそれを認めて結ばれる。このとき常に売り手が買い手の要求を了解するとは限らない。

売り手がぜひとも取引してもらいたい状況なら要請を飲むだろう。しかし客はお前だけではないとか、他から買ってくれという権利(選択肢)はある。ましてや一過性なら残念ながら今回はで終わりだろう。それが契約の自由である

あるいは売り手が契約そのものには同意しても、要求事項が厳しすぎるとか手間がかかりすぎるから、一部修正を要求することもあるし、それは契約者の当然の権利である

そしてまた売り手にものすごい技術があるとか、その会社でしか作れないという場合、現実にはそういうことは多々あるが、そういうときは売り手が強くて買い手が妥協することもある。今だって取引条件にISO9001やISO14001認証又は同等であることとしていても、場合によっては認証しているのと同等と認めるなんていう但し書き(裏技)を見かける。

あるいは古くからの付き合いとか系列という理由で、そのメーカーを使わなくてはならないが、あまりにも品質管理や品質保証レベルが低いときもある。それでも取引しないとはいえないわけで、買い手が売り手を指導して品質保証体制を指導していかなければならないことになる。それが渡世の義理というものだ。

言いたいことは、買い手が品質保証を要求したら、必ず売り手が平伏して「ありがたき幸せ」と言うのではないということだ。

私の経験であるが、会社を上司が贔屓しているから使わざるを得ないことがあった。それでそこに長期間駐在して、作業指導方法や計測器管理とか設備の保守をしっかりできるまで指導をした。そこまでして使うこともあるまいと思ったのが正直なところだった。上司は、どうしようもない会社を育てたと将来評価されるのを夢見たのかもしれない。

ともかく品質保証契約を取り交わすことで、製造やその周辺に置いてトラブルが減るということを関係者が理解して、そういう取り決めをするのが当然だと認識するようになって少しずつ広がって行った。

もちろん初めは、軍事産業(俗に官公庁向けという)、原子力発電関係、NTTやJRのように品質保証を重要視した業界とか買い手が強い業界からである。やがて家電品などでも、OEMとか下請けに出すにあたり、品質保証を要求するのは当たり前になってきた。そういった流れは、私の会社人生と同期していた。

ところで変なことが頭に浮かんだ。ISO9001規格はもはや品質保証とはまったく無関係なものとなった。2015年版の規格で二者間の品質保証協定を結ぼうと考える人は皆無ではなかろうか。ISO9001は形骸化しVR(バーチャルリアリティ)となったから、ISO審査以外において存在しないのだろう

1921年4月、伊丹は黒田准尉と上越線で新潟に向かっていた。日本の歴史では上越線が全線開通したのは1931年だが、この世界では国家予算を朝鮮や満州に投資することなくすべて国内に投資したので、国内インフラの充実は日本の史実より速かった。上越線も史実より10年早く1920年に全線開通した 実はこのとき伊丹が思いもしなかったが、1923年の関東大震災のとき、史実では新潟の歩兵第30連隊や工兵第13大隊が東京に支援に駆け付けるのに、線路が通じていた長岡まで20キロ以上を徒歩で行軍した  蒸気機関車は黒い煙を吐いて急な坂を登っていく。窓からはまだ残っている雪が見えた。 伊丹が子供の頃には既に日本では蒸気機関車は走っていない。東北出身の父親は高校時代に蒸気機関車で通学していたそうで、風向きによって煙が客車の中に入って来てそりゃひどいものだったとよく聞かされた。都会では伊丹の父親の子供時代には電化されていたそうだが、東北が完全に電化されたのは1970年頃らしい 1920年代のこの世界では、線路で東京まで結ばれたということがものすごいことなのだ。伊丹はそのような喜びというか感動を味わったことがない。電気も水道も下水もあるのが当然、豊かなのが当たり前という時代に生まれると、それらが現れたときの感動を知らないのも当たり前だ。しかし伊丹は、この世界で自分がそういう発展の一助となっていることを幸せだと思う。 三国山脈を抜けて平野部になってから列車が名も知らぬ駅で停まると、黒田准尉が立ちあがり駅弁を買ってきた。 | |||||

「昼飯にしましょう。伊丹さんのお口にあいますかどうか」

| |||||

「何をおっしゃいます。おお、これは山菜弁当ですな。大好物ですよ」

| |||||

「東京を出たのが朝、着くのが夕ですか。名古屋よりは距離は近いですけど、山間部が多く時間的にはこちらがかかりますね」 | |||||

「まだその会社を見てませんので何とも言えませんが、これから黒田准尉が指導のためにしょっちゅう通うようになると大変ですね」

| |||||

「悪い冗談はやめてくださいよ。指導することなく生産に入れることを祈りますよ」

| |||||

「ところでなんでわざわざ新潟の会社を使うのですか? 関東地方にもたくさん工場があると思いますが」

| |||||

「なんでも新潟の在の出身者がアメリカに渡り鍛冶屋に弟子入りし、そこで名を成してこの国に帰って出身地で会社を興したそうです。自動車や戦車などで強度が必要な部品は鍛造でないとダメで、そこに頼もうということになりました」

| |||||

「砲兵工廠にも大きなスチームハンマーがあったじゃないですか」

| |||||

「鍛造と言ってもいろいろ種類があります。熱した材料を人が持ってハンマーで叩いて形作る方法は昔からありました。それを自由鍛造と言いますが、そうではなく完成品の形の型で材料を挟んで形作る型鍛造あるいは金型鍛造という方法もあります。その方法も以前からあったのですが、これから行くところの社長はアメリカで精度を上げる方法を考案して有名になったそうです | |||||

「なるほど、志を果たしていつの日にか帰らん、功成り名遂げて故郷に錦を飾ったわけですね | |||||

「私はいまだに故郷に帰れませんわ」

| |||||

「なにをおっしゃる、准尉にまで昇進した方は100人に何人もいませんよ。 でも、そこの親方に東京に工場を作れと言ったらいいじゃないですか」 | |||||

「この時代の人は自分の故郷を大事にします。それは自分にとってだけではなく、故郷に産業を起こして郷里を豊かにする、それが男のすることという価値観があるのですよ」

| |||||

「なるほど、そう言われると私のように向こうの世界を捨ててきた人間は恥じるしかありません」

| |||||

「いえいえ、伊丹さんはこの世界を故郷と考えてくれているわけでしょう」

| |||||

「しかし黒田准尉、そうすると完成品を輸送するにも大変な手間になりますね。汽車で片道1日かかり。打ち合わせするだけで三日かかりとなります」

| |||||

「ゆくゆく東京近辺に工場を作ってもらうつもりではおります」

| |||||

「なるほど、そういう技術のある会社は将来が楽しみですね」

| |||||

●

夕方、二人は新潟駅に着いた。予約していた宿に入り夕飯を食べるとすぐに寝た。● ● 翌朝、町から数キロ離れた山梨工業という会社まで道を歩く。工場は木造で建坪70坪ほど、わざわざ東京からお願いに来るほどのところかと伊丹は思った。 声をかけると30代半ばの男が出てきた。山梨社長だという。まずはと言って工場の中を見せてくれた。

事務所というか机と椅子がいくつかある小部屋に戻ると、西洋人の女性がお茶を出してくれた。 | |||||

「こちらは家内のドロシーです | |||||

「よろしくお願いします。私は砲兵工廠の黒田と申します。こちらはコンサルタントの伊丹さん。お宅に鍛造品をお願いしたいと考えております」

| |||||

「それはこちらこそ是非ともお願いしたいところですね。今の仕事は家具の金物とか農機具などでいささか不甲斐ないのではありますが、まずは第一歩と思っております」

| |||||

黒田は図面を取り出して机の上に広げる。 | |||||

ああ、もちろんこれはとりあえずというかお試しで、品質や生産能力などが確認できたら、応力のかかる部品をいろいろとお願いしたいと考えております」 | |||||

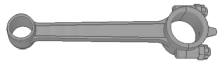

「ジョー、コネクティングロッドなら向こうでも作ってたね」

| |||||

「私の名前は丈之助といいまして、向こうの人は言いにくいのでジョーと呼ばれていました。 確かにコネクティングロッドは作ってはいたけど、鍛造と機械加工の分担次第では難しそうだ」 | |||||

「私どもでは鍛造でほとんど仕上げて、ベアリング部分だけ機械加工するつもりです」

| |||||

「となると当然、型鍛造それも密閉型ですね。かなり難易度が高い」

| |||||

「できないと?」

| |||||

「そう慌てずに。生産数量、納期、単価、おっとその前に精度とかお聞きしなければ」

| |||||

山梨社長とドロシーと黒田准尉の議論が続き、伊丹は社長に断って再び工場見学としゃれこむ。 現在作っているのは社長が言ったように、家具それも箪笥の引き出しの取っ手とか棒通しとかさまざまな金具である。寸法精度は厳しくないようで、測定器と呼べるものとして、曲がり尺がいくつか使われていて、壁にスコヤとパスが掛けてある。ノギスは見かけない。 図面はどうなのかと見ると、それらしきものはなく見本主体のようだ。作業者に聞くと現物見本と限界ゲージが与えられていて、それを基に加工と検査をしている。寸法で問題になったことはないらしい。寸法公差という言葉も意味も知らないという。 加工中の部品も完成品も、保管に気を遣うこともなく無造作に木製の箱に投げ入れている。砲兵工廠の仕事をするには意識改善が必要だなと思う。 生産品目や数量は、客先からきた伝票がそのまま現場の人に回されている。種類はあまり多くなく、取っ手が3種類、棒通しと言えば1種類しかないらしい。作業指示方法も要検討だなと伊丹は思う。  お昼ですとドロシーが呼びに来た。

お昼ですとドロシーが呼びに来た。事務所で4人そろってドロシーが作ってくれたうどんを食べる。黒田軍曹と山梨社長は食べながらもいろいろと生産方法などの話をする。 伊丹も黙っているわけにもいかずドロシーに話しかける。 | |||||

「ドロシーさん、こちらの食べ物に慣れましたか」

| |||||

「ほとんど食べられますし、いろいろ作れますよ。ただここでは肉とかハムが買えません。東京ならアメリカの食材がほとんど手に入ると聞きますけど」

| |||||

「山梨さん、東京に工場を作る気はないですか?」

| |||||

「ふるさとに産業を興そうと思ったのですが、やはり田舎は大変ですね。まず仕事がありません。都会ならいろいろと仕事があると思いますけど」

| |||||

「先の話になりますが、砲兵工廠の仕事を大きく受けていただけるなら向こうに工場を立ててもらいたいですね。それにここでは雪が降ると製品輸送も大変になりそうです」

| |||||

「冬場は雪のために商売が低調になりますね。それにここで働いている人はみな農家の次男三男ですから、説明すれば付いてきてくれると思います」

| |||||

「とりあえずはこの仕事ができるのかどうかです。 それと私どもは取引するところと品質保証協定を取り交わしているのです」 | |||||

「品質保証協定とはなんですか?」

| |||||

「英語に訳せばQuality Assurance agreement となりますか。注文者が製造者にいろいろと製造上の管理項目を提示して遵守してもらうことになります」

| |||||

「アシュランス、ああそういう意味ですか」

| |||||

「そういう要求はアメリカでもありますか?」

| |||||

「聞いたことはありません。ただ新規取引するときに品物を検査するだけでなく、工場の管理状況とか能力を審査することはあります。 具体的にはどのようなrequirementsがあるのですか?」 | |||||

「要求事項ですね、多岐にわたりますが、そんなに難しいことは言いません。項目としては、文書管理、支給品の管理、識別、工程管理、検査及び試験の状態、不適合品の管理、是正処置、取り扱い・保管包装・引き渡し、記録、教育訓練というところですか」

| |||||

「ほう、すごいですね」

| |||||

「まずは私どもの図面のものが作れるかどうか検討してください。我々は物を作るのに現物合わせという考えはしておりません。すべて寸法基準です。そして図面に記された公差は守っていただくことが必須です」

| |||||

「ちょっと待ってください。この図面ではプラスマイナス0.5ミリとかありますが、どのようにして寸法を測るのですか?」

| |||||

「は? お宅にはノギスはありませんか?」

| |||||

「ノギス?」

| |||||

「バーニャカリパーのことかな」

| |||||

「そうです、そうです。砲兵工廠の仕事をするにはそのバーニャカリパーとマイクロメーターは必需品です」

| |||||

「バーニャカリパーもマイクロメーターもアメリカでは見たことがあるが、みなインチだったな。この国ではメートル法のものを売っているのだろうか?」

| |||||

「黒田准尉、今お持ちならとりあえず貸してくださいな。ゆくゆく私どもが買うにしてもここらでは見たことがありません。 バーニャカリパーが必要な仕事というのは久しぶりですね、ジョー」 | |||||

黒田准尉はとりあえず持っていた150ミリのノギスを渡し、長いノギスとマイクロメーターは東京に戻ったらすぐに送る約束をした。そして図面のコネクティングロッドの試作品が完成次第送ってもらうことにした。

黒田准尉はとりあえず持っていた150ミリのノギスを渡し、長いノギスとマイクロメーターは東京に戻ったらすぐに送る約束をした。そして図面のコネクティングロッドの試作品が完成次第送ってもらうことにした。二人はまた汽車で東京に戻る。新潟の遠さを再び実感する。また来ることになるのだろう。誰が来るのかは知らないが ●

ひと月がたち黒田准尉がもう新潟の山梨社長は脈なしかと思った頃に荷物が届いた。開けて見るとコネクティングロッドの試作品が10個ほど入っている。金型を作るのに時間がかかったという手紙が入っていた。● ● 担当者を呼び測定と強度試験を命じた。 数日後、試験した結果、図面仕様は満たしているという。それじゃお値段と納期を詰めなくてはと思ったが、同時に品質保証協定のことが頭に浮かんだ。 早速、伊丹を呼ぶ。 | |||||

「伊丹さん、先日、ご同行いただいた山梨工業ですが、試作品が来ましてね、寸法や強度の試験をしたところ図面仕様通りでした」

| |||||

「ほう、それは良かったですね」

| |||||

「次の仕事として、品質保証協定を結ばなければなりません」

| |||||

「郵便で送ってサインしてもらったら」

| |||||

「先日、行ったとき、伊丹さんは体制がなってないとおっしゃったじゃないですか」

| |||||

「指導したらいいじゃないですか」

| |||||

「うーん、あまりにもレベルが低くて現状のままではOKできないですよ。それでですね、伊丹さんに指導を依頼します。お宅はコンサルでしょう。そういうお仕事も得意だと聞いてます」

| |||||

「仕事が頂けるのはありがたいといいたいところですが、新潟となるとかかりきりになり他の仕事ができませんね」

| |||||

「私の方からお宅の社長にお願いますよ。長い付き合いじゃないですか」

| |||||

●

結局、伊丹は山梨工業の生産体制構築支援ということで、一人新潟に出掛けた。数日あればなんとかなると思ったのだが・・● ● 伊丹は砲兵工廠の品質保証要求事項を、社長と嫁さんに説明する。すぐにわかってもらえることもあるし、なかなか理解してもらえないこともある。 | |||||

「ウチが図面通りの品物を作れることはわかったでしょう。なぜそんなこまごましたことを、しなくちゃならないんですか。 例えばこの図面管理いや文書管理ですか、そんなこと言われるまでもありません」 | |||||

「砲兵工廠は1回限りの取引ではなく、これから長く継続的に取引したいと考えています。将来にわたって帳票の間違いとか図面改定の際の間違いなどないような仕組みを作ってほしいのです」

| |||||

「その考えは否定しません。しかし現時点まだ取引もしておらず問題が起きていないわけですよ。問題が起きるかどうか分からない。問題が起きてから対応を考えれば良いのではないですか」

| |||||

「言い方を変えましょう。お宅では客から図面を渡されたら、それをどのように現場に展開するのですか? 鍛造と言っても1工程ではできないでしょう。素材から加工寸法に材料取りして、加工工程を数回してバリ取りや仕上加工という順になるはずです」 | |||||

「確かに、そういう風にいくつもの工程がある。だがそんなに複雑ではないから、私がこれをこういう風にしろというと大体は通じますよ」

| |||||

「口頭だけで大丈夫ですか? 間違いないようにするためには、工程ごとに書き物にして現場の人に指示する必要があると思います。材料取りの寸法はいくらにするのか、それぞれの工程の寸法はいくらにするのかということは、最終図面だけでは分かりませんよね」 | |||||

「段階ごとの仕上がりも、私が作業者に指示しているわけだが」

| |||||

「細かいノウハウはお宅の重要な秘密でしょうし、私どもも教えろとは言いません。しかし単に図面を基に口頭指示するというのではなく、図面を加工工程に展開して、工程ごとに仕事の方法、加工寸法、使う機械や測定器などを文書にして指示するようにしてほしいのです」

| |||||

「その手順書を砲兵工廠に出したら私たちの企業秘密が漏れてしまいます」

| |||||

「ああ、説明が足りませんでしたか。二段階で考えてください。 まず私どもの要求事項については、それをやると書いたものを作成してほしいということです。 そしてお宅様の会社の中に要求事項を展開してほしい。今話題になっている文書管理についていえば、仕事の方法や基準を文書つまり紙に書いてほしいのです」 | |||||

「お宅に出す文書には細かいことは書かなくてよいのですか。 するとここでの要求事項は「製造の方法、使用する設備や工具、適切な作業環境、合否判定基準を文書に定めなければならない | |||||

「おお、ドロシーさんのおっしゃるとおりです。もちろんそれだけでなく、実際にそれを社内展開していただきます」

| |||||

「すると識別だったら「製品は他のものと混ざらないように、置き場あるいは置き方あるいは表示などで識別する」とすればいいのか」

| |||||

「そうです。もちろん、お宅内部ではどのように区別するのかを文書で決めないといけません」

| |||||

「そうすると、要求事項が厳しくて対応できないものがあるかどうかということになる。 ドロシーが読んで問題がありそうなことはなんだろう?」 | |||||

「「検査、測定及び試験の装置」なんですけど、まず図面寸法が1ミリ以下ですからウチにはそれを測れる計測器がありません。新潟の金物屋でも聞きましたが、そういう精度で測れるものはないといいました。 砲兵工廠の仕事をするのに必要ですから、お宅に貸与をお願いしたいです」 | |||||

「そうそう、その「検査、測定及び試験の装置」には国家標準とのトレーサビリティとか定期的な校正とかあるけど、これもこんな田舎では見当もつかないな」

| |||||

「それについては「計測器は砲兵工廠から貸与を受け、定期的な校正を砲兵工廠に依頼する」ということでいかがでしょう」

| |||||

「まあ、伊丹さんは物分かりがいい」

| |||||

「まあ、そういう具合にですね、品質保証協定の要求事項に対応した文章を書いていただければありがたいのです。要求事項に対応した文書は品質マニュアルと言いまして、それは砲兵工廠に提出をしてほしい。 もちろん品質マニュアルに書いたことは実際にしてもらいます。お宅が作成した指示書を我々に提出する必要はありませんが、それに基づいて実際に仕事をしてもらいます」 | |||||

「つまり品質マニュアルにはできないこととかきれいごとを書いてもしょうがないと」

| |||||

「その通りです。できないことや、していないものについては、書いては困ります。砲兵工廠から借りる必要があるなら、貸してほしいと書き込んじゃいます。自分ができることだけ書くわけですからできるはずでしょう。 もちろんお宅が書いた内容については確認します。我々が対応できないことがあるかもしれません。そのときは協議しましょう」 | |||||

「ジョー、結局伊丹さんが言っていることはアメリカでやっていたことそのままじゃない。ジョーはこの国はアメリカのやり方と違うと言ってたけど、同じじゃないですか」

| |||||

「わかった、わかった。それじゃドロシーと今晩でも検討しますよ。明日もう一度話をしたい」

| |||||

現実には一度の応酬でOKとなるはずもなく、個々の要求事項にどのように対応するのかを伊丹は説明するだけでなく詳細方法まで二人から話を聞いて善後策を考えたのである。品質マニュアルが出来上がったのは4日後だった。 品質マニュアルができたから品質監査をする・・・わけにもいかず、作業指示書への展開の段階になると、また具体的な書き方の指導をしなければならない。ドロシーが企業秘密が漏れるなんて言ったが、作業指示書を伊丹が書いたりしているうちにほとんどを山梨工業の作業内容を知ってしまった。 次に実際に作業指示書を現場で使わせ、その記録の作成を指導した。 結局東京に戻ったのは20日後だった。更に10日後、黒田准尉と一緒に出掛け、伊丹は品質監査を行い、黒田准尉は納期と単価の交渉を行い取引契約書を結んだのである。 |

一応、二者間の品質保証協定は決まったようです。次回は品質監査の代行をすることになるのでしょうか(鼻ホジ)

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

「契約の自由」とは、近代法の概念に置いて私有財産の保障や個人主義などと同じく重要な「経済的自由」に含まれるとされる。 | |

注2 |

そもそもISO9001が自ら唱える便益というか効用はなにかというと、それは過去より一貫して上昇志向であった。

| |

注3 |

VRとはVirtual Reality であるが、その意味は「コンピュータでつくられた三次元空間を視覚その他の感覚を通じ疑似体験できるようにしたもの」である。ISO規格及びその規格に基づく審査が、実際の品質保証活動やその評価をするものならVRあるいは代用特性とかシミュレーションといえるだろうが、現実に品質向上も品質保証の実践にも役立たないならVRでさえないように思える。それは単なるオママゴトかもしれない。それとも実際の業務に使えない人たちへの生き甲斐作りなのか? | |

注4 | ||

注5 |

「軍隊の対内的機能と関東大震災」吉田律人、日本経済評論社、2016、p.278 | |

注6 |

山手線の電化は1909年、東北本線が電化されたのは1968年である。 | |

注7 | ||

注8 |

「ふるさと」作詞 高野辰之、3番歌詞 この歌が発表されたのは1914年、まさにこの物語の時代である。私は子供の頃から歌っていたが、この歌の意味を知っていたら軽い気持ちでは歌えませんね。 | |

注9 |

アメリカのネームランキングというウェブサイトで1920年代の女性のトップがDorothyだった。 主人公の女の子がドロシーである「オズの魔法使い」が出版されたのは1900年であった。1900年代にドロシーはベスト4になかったが、1910年代に3位、1920年代にトップになった。オズの魔法使いが広まるには10年を要したのだろうか? それとも別の要因があってドロシーが流行ったのだろうか? でもよく考えると1920年代に30歳なら1890年生まれでなければならない。調べたら1890年代はAnna、Margaret、Helenがトップスリーだった。どの国でもいつの時代でも名前には流行があるものだ。 | |

注10 |

ISO9001:1987 4.9.1a)に同じ |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる