18.06.04

* この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

「監査」という言葉は、昔からあったのかと調べたがはっきりしない。広辞苑第2版(1968発行)では「監督し検査すること」となっているが、これはどうも後付けのように思える

何とか見つけた公認会計士・監査審査会会長の友杉芳正氏の講演パワーポイントに「監査」という語の解説がある。それによると明治14年の法律制定の際に作られた言葉のようだ

ちなみにgoogleで「監査」と入れてみると、見つかるのは1948年公認会計士法以降の意味しかでてこない。断定はできないがやはりこれは昔からある漢語ではなく、和製漢語、翻訳語であろう。

なお中国語では監査のことを「审计」と書くが、これもその意味はauditの翻訳しか載っていない。なお「审计」を日本の漢字に当てはめると「審計」であるから、日本語の熟語「監査」をそのまま中国に輸入したのではなく中国での翻訳語のようだ

さて品質監査というと、21世紀の現時点では、ほぼ100%品質システム監査を意味する。だが品質監査イコール品質システム監査ではない。ISO9000sが出現したのが1987年であるが、そのときは品質監査であった。そして品質監査という語はそれ以前から使われていた。当然、それは品質システム監査ではなかった。そもそも品質マネジメントシステム規格なるものは2000年版からだから当たり前か

「監査」とは何かといえば、前述のように「audit」の和製漢語であり、国語辞典を引いても意味がない。原語である英語の「audit」とはなにかを調べなければならない。

英英辞典をみると、

- an official examination of a company's financial records in order to check that they are correct

会社の財務記録が正しいかを確認するために行う正式な点検 - formal a detailed examination of something in order to check if it is good enough

なにものかが適正であるかを確認するために行う詳細な点検

まあ、定められた通りに仕事が行われているかを、証拠を基に点検することと理解すればよいだろう。

だから監査する対象によって、オリジナルというかそもそもの監査の始まりである財務監査、会計監査はもちろん、仕事が定められた手順・基準で行われているか点検する業務監査もある

私の勤め先では品質も環境も業務監査の一項目だった。別にISO規格が現れたから品質監査や環境監査を始めたのではない。ただその時の監査基準は、当然ながら法規制と会社規則ということになる。現在のISO規格より要求事項は少ないかもしれない。もっとも遵法と汚染の予防についてはISO以上厳密だ。なにせオママゴトのISOと違い、現実の業務監査は手が後ろに回ることが起きないようにするためだからね、

まあ、そういうことを踏まえると、ISOのための品質監査とか環境監査などわざわざ行うことはなさそうだ。あなたもそんな気がするでしょう。

さてさて冒頭に戻ると、品質監査といっても品質システム監査とイコールではない。

品質監査の中には、作業や加工が定められた通りかを確認する工程監査もあるし、製品が仕様通りかどうかみる製品監査もある。製品監査と検査の違いは何かとなると、検査とは検査規格や検査要領書との比較検証であり、製品監査は製品規格が検査規格に、それが検査手順まで展開されているか、その項目が検証され満たされているかであり、守備範囲が違う。

以上、監査とは言葉だけでなく考えも明治になって外国から入ってきたこと、そして明治の御代から定められていた業務監査において環境も品質も包含していたことを確認されたと思う。

ちょっと話を変える。

品質監査が特別なものでないように、品質保証が独立した手法とかお仕事というわけではない。品質保証なんて、わざわざ名称を付けたり仕事を追加したりすることじゃないって気がしませんか? ましてや品質管理と区分けするまでもないような気がする。

どの会社でも、普通に成長していれば、いつかは会社の仕組みの中に品質保証の項目が盛り込まれていくし、それを内部点検する仕組みも自然発生するものなのです。

教育訓練とか、文書管理とか、是正処置とか、計測器管理なんてことが会社の仕組みに含有されていない会社などあるはずがありません。それともISO規格が現れるまでは、そんなこと頭の端にも浮かばなかったのでしょうか?

1922年6月6日の朝、伊丹が新聞を広げると第一面に大きな活字で「高橋内閣総辞職」とある。

おいおい、高橋閣下どうしちゃったの? 昨年、総理の原敬が病気引退して高橋是清が総理を引き継いだものの、このところ政友会は分裂気味で迷走していたのは事実。国内外に特段問題がなく、景気も悪くなく社会不安もないのになぜと思うが、そういう事態だからこそ政治家というか政治屋が真面目に仕事をしないで権力闘争に走ったということだろう。高橋閣下も総理なんてやってられるかと放り投げたのと推察する。 まあ高橋閣下も長いこと閣内で苦労していたから、ここらで少し息抜きするのも良いかもしれない。 こうなると今まで反対政党で野にいた後藤新平が入閣するのかなという気がする。となると来年起こるであろう関東大震災への対応には、その体制は凶と出るのか吉と出るのか、どうなのだろう。後藤閣下は当然内務大臣になるだろうし、そうなればスタッフ(裏方)からキャスト(役者)になり、本人にとってやりがいはあるだろうが、それは逃げられないということでもあるし・・と伊丹は考える。 まあ、伊丹が考えることもない。ご本人の方が深く考えているだろう。それに高橋閣下もおとなしく隠居するとは思えない。震災勃発まで1年以上あるから、ひと波乱・ふた波乱あるだろう。 遠くで電話が鳴る。誰かが取ったようでベルが止まり伊丹は新聞を読み続ける。 しばらくして伊丹のところに受話器を持って女中が来る。山梨という方から電話だという。  伊丹が電話にでると、ドロシーからだった。

伊丹が電話にでると、ドロシーからだった。ドロシーが言うには、来週上京するのでまた夕食を一緒にしたいという。ホテルのレストランを予約するというが、伊丹はウチに泊まりなさいという。ドロシーも本心はそのつもりだったようで即座に了承した。 電話を切って朝ご飯を食べながら幸子にその話を伝える。幸子も了解して、その場で女中に客人の予定を伝える。伊丹邸もいつも食客がいるし、特別なことでもない。 ●

新世界技術事務所の会議室である。工藤社長と藤原そして伊丹がいる。● ● 半月ほど前、半蔵時計店の宇佐美から第三者認証というビジネスの話を聞かされたが、その後の進展は聞いていない。宇佐美があのまま突っ走って認証事業を始めても、それなりに監査の仕事はあるだろうが、そういうことが扶桑国の品質や産業に貢献するのかどうか伊丹には判断つかない。 自分だけでいくら考えてもしょうがないと、工藤と藤原の意見を聞こうと思った。もしかしたら工藤が新ビジネスに乗り気になるかもしれないといささか懸念もある。 | |||||||||||||

「今申し上げたように砲兵工廠と半蔵時計店の宇佐美さんから、第三者認証というビジネスが成り立たないかという相談を受けました。 工藤さんはそもそも新世界技術事務所発足のいきさつをご存じでしょうし、藤原さんは向こうの世界でISO認証を見聞きしていたはずです。 皆さんのご意見を承りたいなと思いまして」 | |||||||||||||

「覚えていますよ。そもそもは、こちらで第三者認証ができないかというのが出発点だった。だけどこの10年を振り返ると、第三者認証なんてせずに、我々が今までしてきた固有技術とか改善手法の教育やコンサルのほうがはるかに良かったと思う。私のそもそもの狙いは、この国の産業発展と品質向上だったからね。 言いたいことはほかにもあるけど、とりあえず藤原さんの意見も聞きたいですね」 | |||||||||||||

「私は向こうでISOが大流行のとき、お祭りだと思いました」

| |||||||||||||

「お祭りとは?」

| |||||||||||||

|

「みんな仲良く楽しくワイワイということでしょうか。ISO認証に意味があるではなく、とにかく全員参加で仲良くガンバローというだけでした。 アハハハ、そしてなにかあるたびに酒を飲んでガンバロー、まさにお祭りです。意味などない」 | |||||||||||||

「なるほど、ISO認証に価値とか効果があるのではなく、全員参加の企業文化の中でのお祭りというかイベントだったということですか」

| |||||||||||||

「その通りです」

| |||||||||||||

「ハハハハ、藤原さんに言われると私もそう思いますね。私はISO9000が始まった頃は設計者を引退して技術管理課で、図面管理とか特許申請などを担当していました。それで私とISOの関りは会社規則や図面の文書管理が主でした。 当時はまだ文書はまだハードコピーでした。ISO要求事項を見てわざわざなにもすることはないと思いました。なんでISOが素晴らしいと思ったのでしょうかね?」 | |||||||||||||

「でも伊丹さんは長いことISO審査員をされていたわけでしょう」

| |||||||||||||

「私がISO規格がすばらしいとか、第三者認証が必要とか思ったわけではありません。私が審査員になったのは、体の良い姥捨て山ですよ。 そんなことから思うことは、うーん、昔からボストンコンサルティングやマッキンゼーの製品企画とか経営手法、トヨタの平準化とか看板方式といった生産手法、あるいはCSとかCIとかCSRなんて毎年のように現れる流行ってありますよね、ISOもそのひとつと思っています」 | |||||||||||||

「アハハハ、いや、まったくその通り。女性のファッションと同じく、陰に流行の仕掛け人がいて儲けていたんでしょうね」

| |||||||||||||

「同感です。でも真の進歩はそういう表面の流行ではなく、人目につかない深層海流のようなもので、人目につかない地味なものが進歩をもたらしてきたんですよね。 まあこの世界で第三者認証を始めても貢献は期待できないでしょう」 | |||||||||||||

「伊丹さんがそう思っているなら、それまでじゃないか」

| |||||||||||||

「あのう、どんな技術でも手法でも時代に合わないとだめです。私がこちらに来た当時、こちらの世界で最新技術を披露してもあまり受けなかったでしょう。手前味噌になりますが、あの時は私のような技能者が、昔ながらの機械をどう使いこなすかというテクニックの伝授が最も必要だったと思います。しかし今は時代が変わり私が活躍する場はありません。今こちらの世界が必要なのは技能者でも技術者でもありません。必要なのは研究者です。そういう背景というか世の中の需要に合わせたものでなければ流行りません」

| |||||||||||||

「なるほど、それで藤原さんは第三者認証はダメと思うわけですか」

| |||||||||||||

「そうですね。伊丹さんが測定の重要性を教えて計測器の製作、それから標準化・品質管理・品質保証と、こちらの産業界の進展に合わせて指導してきたのはすごいことです。まるで伊丹さんが計画してこの世界を動かしてきたようだ。 ともかく今は品質保証が脚光を浴びる時代はあるけど、第三者認証が脚光を浴びる時代はこないと思いますね」 | |||||||||||||

「でも、向こうの世界でISOマネジメントシステム規格が流行し、第三者認証が流行したのは事実です。こちらの世界でもそれが流行するときがいずれ来ると思います」

| |||||||||||||

「どうでしょう? 向こうの世界でも日本はISO9000sが制定された1980年代末は冷ややかでした。日本的経営、小集団活動、提案制度、TQC、そういったものが現実に成果を出していました。ISOの語る標準化・文書化という手法がこれからのスタンダードになるとは思っていなかった ISOMS規格がデファクトスタンダードの地位を得たのは、たまたまEU統合という偶然というか好運がすべてですよ。EU統合がなければ、いやEU統合があってもISOMS規格が採用されなければ、誰もISOMS規格など見向きもしなかったでしょうね。そしてそれに続くおびただしいISOMS規格は存在しなかったでしょう」 | |||||||||||||

「ワシの僻みかもしれないが、日本でISOとは企業内失業者のためでもあったように思う。ISO認証が流行したとき、各社にISO事務局なる部署が雨後の筍のようにできて、そこでは昔の組合事務所のように口だけは達者で仕事ができない連中が巣くっていた」

| |||||||||||||

「アハハ、同感です。私も審査員をやってきましたが、ISO事務局にすごいと思った人はいませんでしたね。口が達者というか屁理屈が達者な人ばかりでした」

| |||||||||||||

「お二人の意見は、ウチが第三者認証に関わってはいけないということですか?」

| |||||||||||||

「そう思います。工藤さんが第三者認証にも関わった方が良いとお考えなら、私は認証機関ではなく審査員研修機関などが良いと思います」

| |||||||||||||

「ほう、どうしてですか?」

| |||||||||||||

「認証機関より小規模でできるし、社会的な関わりが少ないから認証制度がポシャってもダメージを受けないと思うからです」

| |||||||||||||

「認定機関というのでしょうか、そういう役割はいかがでしょう」

| |||||||||||||

「実際に第三者認証が始まれば、最初は農商務省とか陸軍省とかが、認定機関を仕切ると思います。向こうの世界で第三者認証発祥の国イギリスでも、最初は貿易産業省(DTI)がしていました。 触らぬ神に祟りなし、我々は協力を要請されたら参画するくらいでいいんじゃないですか」 | |||||||||||||

「分かりました。正直言ってちょっと欲があったんだけどね」

| |||||||||||||

「どっちみち認証業界の規模はたいして大きくありません。認証機関の売上は人件費のみで、それもせいぜい(旧制)高等学校出の賃金でしょう。これは向こうの世界でも同じです。審査員に対する要求は中等教育修了者であること、賃金はその国の平均賃金より上にすると決めてあったはずです。 仮に認証を求める企業が5000社あって、1社の審査工数が3人日、審査単価が1人日1両として、業界の売り上げが1万5千両(18億)その程度のものです。 でもコンサルなら成果次第で天井知らず。だって要求される能力も成果も違いますからね。コンサルは難題の解決とか企画の提案をしなければならないけど、第三者認証の監査員は監査基準との比較だけ、創造力、応用力は不要です。 ウチが第三者認証を商売にして今ほど売り上げるためには、今の3倍から4倍の人を雇って審査をしなければなりません。それだけの規模の審査があるかとなりますと、悲観的ですね」 | |||||||||||||

「ああ、そう言われると納得できる。しかし数字で示されると規模はしれたものだな。じゃあ、この件はおしまいだ」

| |||||||||||||

工藤と伊丹が立ち上がろうとしたとき、藤原が話し始めた。 | |||||||||||||

「あのう、この場をお借りして私の引退表明をさせていただきます」

| |||||||||||||

「藤原さんが引退したいとは以前から聞いていました。もう決定ですか?」

| |||||||||||||

「はい、決心しました。ここで皆さんのお世話になってちょうど10年になりました。向こうで金も仕事もなく老後をどうしようかと悩んでおりましたところ、皆さんからお誘いを受け大変良い環境で仕事ができました。老後の資金も十分蓄えることができました。博打でもしなければ左団扇で老後を送れます。なによりも時代遅れの私に、生き甲斐を与えていただいたことに感謝します。 ご存じのように、ここ数年は私の仕事がめっきり少なくなりましたもう私が教えることはありません。 長い間お世話になりました。ありがとうございます」 | |||||||||||||

「藤原さんはおいくつになられました?」

| |||||||||||||

「ちょうど70です」

| |||||||||||||

注:このとき後藤新平は65歳、高橋是清は68歳、藤原の方が年上だ。しかし21世紀人は栄養や生活習慣のおかげで、この時代の人よりは見た目も体力もはるかに若い。70歳の藤原はこちらでは60歳くらいに見えるし、63歳の伊丹は50前に見える。 | |||||||||||||

「そうかあ~、確かに引退してのんびり老後を過ごしても良いお年ですね。 まあ、ときどき遊びに来てください」 | |||||||||||||

「年配になれば病気しがちですから、医療は向こうの方が安心でしょう。私が声をかけたので藤原さんが良かったと思っていただけてうれしいです」

| |||||||||||||

「こんなことを言うとお気を悪くするかもしれませんが、実は今年引退しようとしたのにはわけがあるのです」

| |||||||||||||

「ほう、なんでしょう」

| |||||||||||||

「私は宮城県出身ですが、実は私の祖父は江戸っ子でした。明治末期の生まれで、尋常小学校を出て丁稚奉公していたとき関東大震災にあい、大火の中を逃げ回ったそうです。震災で両親も亡くして奉公先も燃えてしまい、宮城出身の丁稚仲間を頼って田舎に来ました。その後、縁があって農家に婿入りし父が産まれ、私の代になってまた都会に出てきました。 こちらに来て中国やロシアとの戦争、第一次世界大戦と時代の流れ見ていると、向こうの歴史をたどっているので、関東大震災も来年起きるでしょう。それでその前に帰ろうと思いました。 狡いと思われるかもしれませんが、まあ、そういうことです」 | |||||||||||||

「いや、良く分かりますよ。家内は震災が起きても死傷者を少なくしようというプロジェクトに参加しています。とはいえそれでも何万人も死ぬでしょう。 向こうは向こうで国際関係は混迷しています。核戦争の危険は減っても、テロや中小国家の小競り合いは相変わらずです。どこにも天国はありません。お互いに置かれた立場で頑張りましょう。 向こうに帰ったら、ウチの息子をよろしくお願いします」 注:お忘れと思いますが、伊丹の息子は藤原の娘と結婚しているのです。 | |||||||||||||

●

翌週に山梨夫婦が上京してきた。初日は砲兵工廠と航空工廠で仕事の打ち合わせというので、夕方幸子が砲兵工廠に寄って車に乗せてきた。● ● 今日はさくらはいない。さくらも一応大学生をしているから毎週・毎週、伊丹邸に遊びに来ているわけではない。 |

山梨、伊丹両夫婦がそろい、アペリティフを飲んで歓談する。 |  | |

「ドロシーさん、なにかお話があるのでしょう」

| ||

「そうなのよ、このところ迷うことがありまして、伊丹さんご夫妻にアドバイスを頂きたいのです」

| ||

「どんなことかしら?」

| ||

「新潟では東京から遠くて、ビジネスにはいろいろ不都合がありまして、東京に移転しようと考えているのです」

|

伊丹と幸子は目を合わせてしまった。よりによってなぜ今という感じだ。来年は間違いなく関東大震災が起きるだろう。時期が悪すぎる。 | |

「確かに新潟は遠いですし、冬は雪で通勤も製品輸送も大変でしょうね。こちらは雪が降っても数日で溶けてしまいます。 とはいえ、こちらは土地も家賃も高く人件費も高い。職人を連れてくるにしても、こちらは物価が高いですから給料をあげなければ職工も暮らしていけません。軽く2割3割はアップします」 | |

「事情はそればかりではなく、今までは従来からの機械で仕事していましたが、飛行機や自動車の生産が増え、ウチの仕事も増える一方です。それで設備投資しなければなりません。どうせならこちらに工場を建てようかと思うのです」

| |

「私はこのまま景気が伸びていくとは思えません。欧州戦争も終わって3年が経ち、景気も陰ってきました。ドロシーさんはご存じでしょうけど、アメリカも欧州への機械や食糧の輸出は減少しています。扶桑国も同じです」

| |

「伊丹さんは私がこちらに出てくることに反対ですか?」

| |

「反対ではありません。でも今はその時期ではないと思います。せめて来年の夏まで様子を見て、景気が陰らないならやっても良いと思います」

| |

「でもこういうことはチャンスを逃すと二度目はありませんよ」

| |

「飛行機や自動車が生産増とおっしゃいましたが、この国ではまだ民需が少なく、ほとんどが軍需です。ご存知と思いますが、欧州大戦が終結して世界的に大幅な軍縮を進めています | |

山梨夫妻は顔を見合わせた。 | |

「あと1年様子を見てからにされてはいかがですか」

| |

「旦那様は政府や工廠のコンサル、奥様は政府のシンクタンクの研究者と伺っています | |

「報道されていることだけでも、そういう推論ができると思います」

|

しばし4人は沈黙した。 |

|

| |

「あのう、話題を変えます」

| |||

「はい、なんでしょう?」

| |||

「伊丹さんはウチに品質監査に来ましたから、そういうことに詳しいと思います」

|

「はあ?」

| |

「新潟県内には、ウチより遅れて工廠と品質保証協定を結んだ工場がいくつもあります。また現在、協定を結ぼうと活動している工場もあります。うちが真っ先に品質保証協定を結んだことを聞いた工場から指導をお願いされ、私がその準備とか内部監査のお手伝いをしております。」

| |

「ほう、そういうお仕事をされているのですか」

| |

「そんなことをしていて思ったのですが、伊丹さんはウチに監査に来ましたが、私も伊丹さんのような監査のお仕事に就くということはできませんか?」

| |

「ああ、そういうことですか。工廠が品質保証協定の締結を始めた初期には、監査の経験者がおらず依頼されたこともありますが、今はしていません。最近は工廠の人がしていると聞いています。砲兵工廠の藤田少佐とか黒田准尉に話をしてみたらいかがですか。お一人で心細いというならいつでもご一緒しましょう。 ところでドロシーさんは扶桑国に帰化しましたか? 軍事産業になると外国人には立ち入れない場所もありますから」 | |

「えっ、ああ帰化しました」

| |

「それなら大丈夫じゃないかな。もっとも私自身、ドロシーさんの監査能力を知らないんですけど。まあ、それは練習すれば大丈夫でしょう」

| |

「失礼ですが伊丹さんは以前から監査のお仕事をされていたのですか?」

| |

「うーん、あまり言いたくはないのですが、コンサルを始める前の数年間は監査を職業にしていました」

| |

「そんな前からこの国には監査という職業があったのですか」

| |

「そういう制度があったとご理解ください」

| |

「伊丹さんの経歴には謎が多いですね」

| |

「ハハハ、謎が多くてすみませんね」

| |

「あのう、それに関連したアイデアなのですが・・」

| |

「ハイ」

| |

「考えたのですが、品質保証規格というものを定めて、それを基に企業を監査して一定水準以上であればその証明を発行するビジネスは成り立ちませんか?

「考えたのですが、品質保証規格というものを定めて、それを基に企業を監査して一定水準以上であればその証明を発行するビジネスは成り立ちませんか?そうすれば品質保証協定を結んだ会社だけでなく、多くの監査依頼者を確保でき、大きなビジネスになると思うのです」 | |

「ほう、実は私は同じアイデアを複数の人から聞いています。一人の方からは事業を始めたいから協力してほしいと言われました」

| |

「まあ、じゃ私の考えも間違っていないのね。というか珍しくもないのですか」

| |

「しかし私は二者間の監査なら必要性は分かるのですが、第三者が監査する制度が成り立つのか分からないのです。 ひとつには、ビジネスというのは品物とかサービスを提供して対価を受け取るわけですが、ドロシーさんはそのビジネスで何を提供するのでしょうか?」 | |

「提供するものですか? 当然、会社の仕組みが適正であるという証明です」

| |

「それは、もし監査で見逃しがあり適正でなかったとき、どういうことになりますか? ミスを補償するのでしょうか?」

| |

「えっ、そういう発想はありませんでした。なぜ補償するのでしょう?」

| |

「実は第三者認証制度を始めたいという方と、それを議論したことがあります。結論は出ませんでしたが、私は何も保証しないならそのビジネスは成り立たないと思います。お金をもらうだけでなにも提供しないビジネスモデルが成り立つというなら、その理屈を知りたいです」

「実は第三者認証制度を始めたいという方と、それを議論したことがあります。結論は出ませんでしたが、私は何も保証しないならそのビジネスは成り立たないと思います。お金をもらうだけでなにも提供しないビジネスモデルが成り立つというなら、その理屈を知りたいです」

| |

「良いアイデアと思ったのですが・・・おっしゃる通りですね。理屈を考えてみますわ」

| |

「参考になるかどうか分かりませんが、貴国のムーディーズ・インベスターズ・サービスという会社が、10年ほど前から企業や債券の格付けをしています。その仕組みを調べたらいかがでしょうか。いかなる方法ならビジネスになるのか、責任はどうなのかということの参考になると思います |

第三者認証を考えた人たちは、第三者認証に価値があると考えたのだろうねえ~

私はISOに関わって20年間、引退して5年間考えてきたけど、いまだにその価値が分からない。分からないのではなく、価値がないからかもしれない。

昔、第三者認証機関は「顧客の代理人」と呼ばれていたが、そのときの顧客は直接製品サービスを受け取る人や組織だった。今は顧客の定義もまるっきり変わり、依頼する組織になってしまったから、そもそもから考えないといけない。

正直言ってまだ考えはまとまっていない。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

そういやあ、ISOの解説本で「手順とは手段手法の手と順序順番の順で、順序とおりに手段が記述されているものをいいます。」なんて怪説していたセンセイがいた。「監査」を「監督して検査する」なんて、それと同じ言葉の遊びだ。 残念ながら「手段と順序」は間違いです。ISO規格で使われている「手段」とは「procedure」の翻訳です。原語の意味は、「the act or manner of proceeding in any action or process」であり、何事かを行うときの方法、順序、手続き、様式であり「手段と順序」というイメージより包括的で広い。 手順を手段と順序と騙ったセンセイのご芳名を当てた方に1万USOドルプレゼント | |

注2 |

「監査品質の向上を目指して~検査結果事例集の公表~」日本監査役協会 友杉芳正、2014 p.24より引用 監査の用語の出現 ①日本では、明治14年(1881年)、会計検査院(Board of Audit of Japan )の章程第3条に「監査」の用語が現れる。それ以前には、文献上、「監査」の用語は、今のところ、見当たらない。中国語にもない言葉である。 ②略 ③監査は、「監督+検査」、「監察+審査」、「監視+調査」などを圧縮した造語といわれる。 | |

注3 | ||

注4 | ||

注5 |

業務監査はあたらしいものではない。明治32年の商法に「監査とは会計監査と業務監査」と明記されていたそうだ。 Cf.「監査品質の向上を目指して~検査結果事例集の公表~」(前出) | |

注6 |

cf.「品質保証の国際規格」久米宏、日本規格協会、1988、pp.209~225 | |

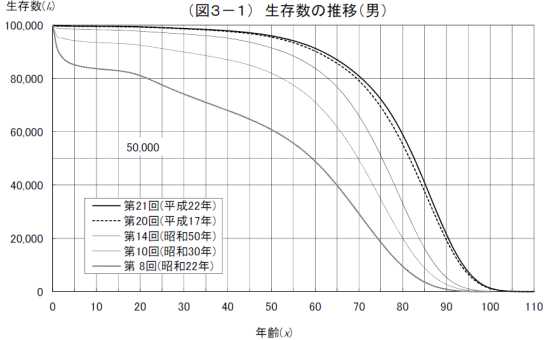

注7 |  平均寿命とか死亡率は異なる時代でも単純に比較できるが、元気とか若々しさというものは比較が難しい。

平均寿命とか死亡率は異なる時代でも単純に比較できるが、元気とか若々しさというものは比較が難しい。平均寿命を比較すると、この物語の大正11年(1922)は42歳、平成30年(2018)は81歳で、その差は39歳だ。 他方2018年の70歳は生存者が8割で、1922年の生存率8割は20歳で、なんと50歳の違いがある。 平均余命でみると2018年の70歳の平均余命は15年で、1922年の平均余命が15年である年齢は約57歳で13年違う。 その他、定年や歯が抜ける年齢とか多様な指標が考えられるが、大まかに言って15年違うとみて良いのではないだろうか。 | |

注8 |

欧州大戦(後に第一次世界大戦と呼ばれる)が終結して、ワシントン海軍軍縮条約などにより、主要国が軍縮を行った。日本でも1922年と1923年に日本軍創設以来初めての軍縮を行い、山梨軍縮と呼ばれた。この2年間で陸軍は総兵力の25%に当たる6万人を削減した。 | |

注9 | ||

注10 |

ムーディーズ社の創立は1900年、事業開始は1909年である。当時アメリカには主に鉄道会社の債権の格付けをする会社が多数あった。大恐慌は1929年に起こり、格付けを誤った格付け会社は消滅したが、格付けが正確だったということでムーディーズは信頼性を勝ち得て生き残った。 とはいえ2007年のサブプライムローンのときは、ムーディーズも金融危機を引き起こした責任を問われた。 cf.「実例でわかる「格付け」のしくみ」鈴木隆 他、中央経済社、2003 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる