18.06.11

* この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

ノモンハン事件というのをご存じだろうか? 私が生まれる10年前に起きた戦争だ。オヤジは従軍しなかったが、それは大きな出来事だったから、私が子供の頃オヤジはなにかにつけて話を聞かせた。

だが、私は中学の歴史で習った記憶はない。本棚にある現在の中学の歴史教科書をみたら、こちらもノモンハンのノの字もない

ノモンハンとは、モンゴルの東側で国境がちょっと出っ張ったところにある集落名である

それぞれの宗主国(後ろ盾)である日本軍とソ連軍が戦った戦争である。小競り合いから発生した宣戦布告なき戦いだから日本では事件と呼ぶが、ソ連やモンゴルではハルハ河戦争と呼ぶ。ハルハ河はそこの国境とされた川の名前。

それぞれの宗主国(後ろ盾)である日本軍とソ連軍が戦った戦争である。小競り合いから発生した宣戦布告なき戦いだから日本では事件と呼ぶが、ソ連やモンゴルではハルハ河戦争と呼ぶ。ハルハ河はそこの国境とされた川の名前。事件と呼んでも、それはれっきとした戦争、それも大規模な消耗戦だった。多くの歴史書や小説そして映画では「ソ連が勝った、日本は負けた」としている。その代表格は五味川順平だろう。

しかしソ連崩壊後、特に最近書かれた本の多くは、ノモンハン事件は日本軍が押していたとか、引き分けだったとしている。最近の本の多くが引用している「ノモンハン事件の真相と結果」(注3)は一読の価値がある。その他、ソ連崩壊後に公開された記録でも、当時のソ連の認識は、戦闘では日本軍が勝(まさ)っていたとしている。

もちろん戦闘に勝つことと、戦争に勝つことは違う。戦闘に勝つとは例えば敵の損害は100機で我が方の被害50機だったということである。戦争に勝つとは損害の多少とは関係なく、敵が白旗を揚げることだ。自分が勝ったと言っても勝ったことにならず、敵が負けたと言わなければ勝ったことにならない。

東条英機は「戦争に負けるとは、戦争に負けたと思うこと」であると語った。バトルオブブリテンではイギリスが勝ったわけではなく、ドイツがイギリス攻撃を諦めただけのこと。ノモンハン事件の勝敗は、ソ連は世界唯一の共産主義国家の存亡に関わると考えて国家総力を挙げて戦い、日本は関東軍が暴走した国境線争いと認識して損切りしたからだ。その意味で日本が負けたことは間違いない。

歴史にIFはないが、仮に日本軍が祖国存亡の戦いと認識して、海軍航空隊や本土から陸軍を送り込んでいたら、日本は勝っただろうし、ソビエトという共産主義国家は崩壊したかもしれない。だがそうなれば日本は太平洋戦争を始める余力はなかっただろう

おっと、日本がノモンハンを勝ち切ったなら世界史は変わっただろうが、その結果が我々にとって今より良かったかどうかとなると、想像もつかない。ただ共産主義と自由主義陣営の冷戦はなかっただろう。その代わり、英米の冷戦があったかもしれず、日本にとっては良し悪しは分からない。

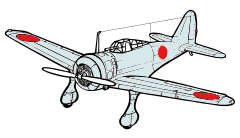

ノモンハン事件は大規模な戦いだったというだけでなく、世界初の近代戦、つまり航空戦力が活用された戦争だった。第一次大戦では限定された空域でこれほどの数の飛行機が交戦したことはない。

1939年5月のノモンハンは戦いに参加した飛行機はその時点で過去最高だっただけでなく、陸上の戦いが航空機の支援の基に行われた。

ちなみにその1年後の1940年7月のバトルオブブリテンは史上最大の航空戦と言われ大規模だったが、陸の戦いと協調したわけではない。それにバトルオブブリテンとノモンハンの航空戦に参加した飛行機の数は、それほど違わない。

| 戦闘名 | 国名 |

|

|||

| イギリス |

|

||||

| ドイツ |

|

||||

| ソ連 |

|

||||

| 日本 |

|

その他、戦車も当たり前の兵器として使われ、そして対戦車砲も当たり前に使われた。

1922年7月、兼安、石原そして熊田はもう1週間近くノモンハンの原野にいる。そして未来のノモンハン戦記を見ながら、あそこがシナ高地だとか、あれがフイ高地だとか指さしている。ちなみにシナ高地とは支那とは全然関係なく、そこが海抜747mであることから名付けられた。同じくフイ高地は海抜721mからつけられた。 見知らぬ土地で戦闘をするとき、現地名など気にせず自分たちが分かりやすいように勝手に名付けたわけだ。どうせ戦闘が終わりそこを去れば呼び名など忘れてしまう。 203高地も海抜203mから名付けられたが、こちらは歴史に名を遺した。 なお、シナ高地とかフイ高地など地名の語源の説は多々あるが、海抜から来ているという説が信頼できると申し添えておく。  | ||||||||||||||||

「あの丘陵を超えてソ連軍戦車が何十台も現れたんだよなあ~」

| ||||||||||||||||

「それをここから対戦車砲で撃つ。距離は2キロくらいか、うまくすれば初弾命中ですね」

| ||||||||||||||||

「向こうだって撃ってきますよ」

| ||||||||||||||||

「でも物量には勝てなかったんでしょう。参戦した戦車は、日本軍が92両でソ連軍が800両以上だったこの本にありますよ。数が違いすぎます」

| ||||||||||||||||

「まあ確かにランチェスターの法則から言って、1対8では勝ち目はないなあ~ | ||||||||||||||||

「いえいえ、戦車の損害は日本軍が30両、ソ連軍が400両だったそうです。飛行機も損害は日本の倍と書いてありますよ」

| ||||||||||||||||

「えっ、それじゃ日本軍が勝ったんじゃないか」

| ||||||||||||||||

「個々の戦闘では勝っても、こちらは補充がなく向こうにはどんどん新品が送られてくるなら、戦争は負けです。勝ち負けはキルレシオ | ||||||||||||||||

「そうだよなあ~、だけど我々の後輩は兵力で負け弾薬が不足しかつ兵器の性能で劣っていて、それでも一騎当千で頑張ったんだなあ~、すごいなあ~」

| ||||||||||||||||

「いくら別世界の戦いとは言え、負けてしまっては面白くないですね。どうしたら勝ちいくさにできたのでしょう」

| ||||||||||||||||

「基本的に物量が少ないからだろうな。当時の双方の兵力は次のようだ。 士官学校席次3番の天才石原ならどうする?」

| ||||||||||||||||

「兵力差が大きすぎます。ランチェスターの法則を出すまでもなく圧倒的に不利。勝つためには、相手より多くの兵力を投入するのが古今東西、唯一の最善手です。 それに兵站が・・・飛行機の燃料を、毎日百数十キロ離れたところから運んでいたといいます。舗装道路でなくこの草地をですよ。 それに対してソ連軍は弾薬や物資を、日夜4200台のトラックが運んだといいます。 そんな圧倒的に不利な状況であってランチェスターの法則を覆し、キルレシオで大きく上回り、なんとか引き分けに持ち込んだ史実を、私ごときがどうこう言えるわけがありません」 | ||||||||||||||||

「いずれ、この世界でも同じことが起きるかもしれない。あるいはアメリカとソ連が相まみえるかもしれない。ここに来たというのもなにかのお導きだ。少し考えてみようじゃないか」

| ||||||||||||||||

そういって兼安は立ち上がり周囲を見回した。つられて石原と熊田は立ち上がった。

見回す限り草地、草地といっても背の高い草ではなくせいぜいが10センチか20センチの背の低い名も知らぬ草が地平線の果てまで続いている。草は密集しておらず地面が7割方顔を出している。 ここで気を付けてほしいことであるが、フイ高地が海抜721mからネーミングされたと書いた。海抜721mの山というと、高尾山(599m)、筑波山(877m)あるいは千葉県の最高峰愛宕山(408m)をイメージするかもしれないが、この辺は海抜が高い高原であり、実際は周囲より20mほど盛り上がった丘というか起伏に過ぎない。 地平線というか、大地と空の境界は一直線のまっ平ではなく、緩やかな起伏が見渡す限り続く。だから見通し距離はそんな遠くではなく、数キロもない。 | ||||||||||||||||

「ノモンハン事件には非常に興味を持ちましたので、向こうの本を何冊も読みました。ソ連崩壊後に公開された文書によると、ソ連の損害は日本をはるかに上回っていたことが明らかになりました。とはいえ、日本軍の装備が良かったわけではない。物量的に少ないだけでなく性能も威張れるものではなかった。 今まで自分はどうすれば勝てるかと考えてきましたが・・・」 | ||||||||||||||||

「その結論は?」

| ||||||||||||||||

「まずは戦争目的とは何かですかね」

| ||||||||||||||||

「ノモンハンは参謀本部で立案されたわけではなく、現地での国境線の小競り合いが発展した。だから戦争目的となると・・」

| ||||||||||||||||

「元々、満州を警備していた関東軍とモンゴルに駐留していたソ連軍は、険悪な状況でした。ノモンハンだけが問題だったわけではありません。たまたまノモンハンで戦闘が発生したと言えるでしょう」

| ||||||||||||||||

「もっと大局的に見なければならないということか?」

| ||||||||||||||||

「どう言えばいいでしょう、まず大局的なフレームワークがあってノモンハンの戦闘を考えるべきというのではなく、ノモンハンの戦闘がどのような影響を与えたかを考えるべきという感じですかね」

| ||||||||||||||||

「独ソ不可侵条約を結ぶ引き金になってしまったということか?」

| ||||||||||||||||

「それもあります。条約を結んだ結果、ドイツ軍が東部戦線に安心して西進し第二次大戦を引き起こした、そう考えるべきでしょう」

| ||||||||||||||||

「オイオイ、それは後知恵すぎるじゃないか。今時点、いや今から17年後でもヒットラーとスターリンがどういう行動するか推察するのは不可能だろう」

| ||||||||||||||||

「確かに関東軍の司令部では情報が少なく判断できないかもしれません。ただ独ソ不可侵条約によってヒットラーはソ連に安心して西進し、スターリンはドイツに安心してノモンハンに取り掛かれたということは間違いない。そりゃ第二次大戦に比べたらノモンハンは小規模ですが、あの時点でソ連のほとんどの飛行機や戦車を東に持ってくることができたのは、ドイツと事を構える心配がなくなったからです」

| ||||||||||||||||

「それならどうすれば良かったというのか?」

| ||||||||||||||||

「戦争目的がはっきりしていないのが問題ですから、戦争目的をはっきりさせるべきだった。 まず国際情勢の情報収集を図りその分析をしっかりすること、まあこれは国家レベルです。 それから陸軍参謀本部は命令を出すときは戦争目的を明記してそれを達せさせるべき。そしてもちろん関東軍に限らず、司令部をしっかり把握して暴走とか下克上を許さない体制を作るべきだったのです」 | ||||||||||||||||

「石原君の言葉とは思えないね」

| ||||||||||||||||

「向こうの世界の石原莞爾と私は別の人格です。 それと情報の共有化、コミュニケーションの維持でしょうね。ひとつには人間関係もあるし、いやしくも士官それも上級幹部となれば、感情を交えず正確な情報を伝達し受け取ることができなければなりません。 もうひとつは物理的な通信手段の確保です。偵察結果が指揮官まで伝わらないとか、現場の出来事を参謀が知らないというのでは戦えません。 戦争は一つの部隊とかひとつの地区で完結することはありませんから、東京の参謀本部と現場が一体となって進めなくてはなりません。参謀本部は現場の状況をよく知り、現場は命令を厳守しなければならない」 | ||||||||||||||||

「石原君の論では、辻参謀は最悪だな」

| ||||||||||||||||

「兼安さん、そういじめないでくださいよ。辻正信が私を導師と呼んだのは向こうの世界。私は彼とは面識もありません。もっとも向こうの世界でも二人があったのはあと10年先でしたか」

| ||||||||||||||||

「石原君のノモンハンから世界を見るという見解には目から鱗だ。論文にまとめたらどうだろう。我々はいろいろプロジェクトを行ってきたが、手を汚す仕事だけでなく、やはり頭を使い未来を考えた論文などの成果物を著わして、政治家や上級軍人に情報や理念を伝えることも必要だ。なにしろ政策研究所だからね」

| ||||||||||||||||

「すみません、そういう大局的なお話も大事でしょうけど、ノモンハンで勝つにはどうすればよかったのですか?」

| ||||||||||||||||

「関東軍の作戦にはいろいろな問題があった。 まずは情報収集の不足、空からの偵察や地上の斥候も不十分だった。それに情報の読み取りもミスがある。例えばソ連軍のトラック移動を撤退と読んだ。しかしそれは物資を運搬した帰り道だった。偵察を密にすればトラックは一方向でなく往復しているのが分かったはず。 ふたつはコミュニケーションの不足、それどころか関東軍の参謀は参謀本部の命令を都合よく解釈した。それから故障が散発して使い物にならなかった無線機器、 みっつ、武器弾薬の不足、大砲や戦車の性能がソ連より劣っていたこと よっつ、作戦及び指揮が稚拙であった。例えば兵力を小出ししたのは最悪だ」 | ||||||||||||||||

「戦線の拡大を恐れたのだろうけどね」

| ||||||||||||||||

「それこそが戦争目的の欠如でしょう」

| ||||||||||||||||

「それだけ問題があって、損害比率が敵より少なかったのはすごい」

| ||||||||||||||||

「そうでもない。例えば戦車の損害が30台だったというけど、30台しか出撃させなかったからということでもある」

| ||||||||||||||||

「石原君は問題を挙げたが、それをどうすれば良いと考えているのか?」

| ||||||||||||||||

「まずは参謀本部は関東軍参謀をしっかりと掌握することです。まあ時代が遡るほどコミュニケーションツールはプアで、その結果、権限移譲するしかないのですけど。しかし権限を委譲しておらず具体的に命令しているのに、それに従わないとはもう組織ではないですね」

| ||||||||||||||||

「コミュニケーションツールについては、この世界は向こうから無線機などを導入したからだいぶ進歩している。ただ戦争は参謀本部も現場も一体になって進めていくという認識を共有しないとならんな。それは我々が軍の体質とするように努めなければ」

「コミュニケーションツールについては、この世界は向こうから無線機などを導入したからだいぶ進歩している。ただ戦争は参謀本部も現場も一体になって進めていくという認識を共有しないとならんな。それは我々が軍の体質とするように努めなければ」

| ||||||||||||||||

「偵察、斥候については飛行機、騎兵などの体系的活用と情報を一元管理する体制でしょうね。それと通信機器を小隊レベルまで配置する」

| ||||||||||||||||

「実現できたらすごいね」

| ||||||||||||||||

「兵器はどうするのですか?」

| ||||||||||||||||

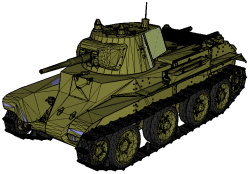

「まずは大砲を新しくしないとなりません。ソ連軍はドイツから購入した射程20キロくらいの大砲があったそうだが、日本軍は30年前の射程10キロくらいが最大だった。だからアウトサイドからの砲撃に手が出なかった。 それと対戦車砲と対戦車戦用の戦車の開発ですね」 | ||||||||||||||||

「対戦車砲は同感だな。37ミリなんて前時代なおもちゃじゃなくて、できれば75ミリ、最低でも57ミリとか装備したかったね」

| ||||||||||||||||

「当時のソ連戦車の装甲は37ミリでも抜けるとおっしゃったでしょう」

| ||||||||||||||||

「戦車の部位によって装甲の厚さは違うし、弾の当たる角度でも大きな違いがある。僥倖に頼らず確実に破壊するには威力のある砲を用意するのが正解です」

| ||||||||||||||||

「そういえば南武閣下が戦車プロジェクトの頭をしていると聞いたけど、状況を知っているかい?」

| ||||||||||||||||

「いえ、ただ1,000馬力のエンジンを積むという話を耳にしたことがあります。今より馬力が一桁大きいなら、搭載する砲も57ミリどころじゃないでしょうね」

| ||||||||||||||||

「チハは57ミリと口径が小さいだけでなく18口径長だもんね。初速は音速程度だったらしい。戦車を打ち抜くには音速の2倍なければ・・ 戦車の大砲が口径75ミリで40口径長、そして装甲もキャタピラも頑丈で、エンジンが1000馬力なら敵はないよ | ||||||||||||||||

「それから飛行機ですが、直協の方法をもっと研究しなければなりませんね。兼安さんは去年の東京府防災訓練をご覧になりましたか?」

| ||||||||||||||||

「ああ、中野部長からよく見ておけと言われて、戦車隊の破壊消火とか不忍池の航空消火を見て来た。欧州戦争で現れた新兵器を活用していたのがすごいね」

| ||||||||||||||||

「私も見学に行きました。私が感動したのは情報システムですね」

| ||||||||||||||||

「情報システムって?」

| ||||||||||||||||

「飛行機でも戦車でも消防車でも、なんというのでしょうか、操縦席に表示板が付いているです」

| ||||||||||||||||

「表示板?」

| ||||||||||||||||

「正確な言葉は知りません。陰極線管もどきですが、丸くなく縦横20センチに30センチくらいの矩形で、厚みはわずか1センチくらいしかありません」

| ||||||||||||||||

「それは見ていない。今話を聞いたようなものは、私が対潜水艦戦で作ったが、それは陰極線管で直径が30センチ奥行きが60センチくらいあった。 「それは見ていない。今話を聞いたようなものは、私が対潜水艦戦で作ったが、それは陰極線管で直径が30センチ奥行きが60センチくらいあった。あれから7年か、ものすごく進歩したのだろうな」 | ||||||||||||||||

「ともかくその表示板には地図が表示され、その上に火災地点、飛行機や戦車の位置などが表示されるのです。そして・・」

| ||||||||||||||||

「わかった、それだけの情報があり相互に連絡し合えば、誰がどこを消火するなり攻撃するなり調整し相手を撃破できる」

| ||||||||||||||||

「その攻撃命令というか消火命令は戦車隊長とか飛行隊長からではなく、地上と空中全体を把握した司令部が指図するのです」

| ||||||||||||||||

「なんと、地上と空中の直協(直接協力)がもう実現されているのか」

| ||||||||||||||||

「部分最適ではなく、敵味方全体を把握して攻撃を調整し指揮する機能が重要です」

| ||||||||||||||||

「火災現場や戦車や飛行機の位置をどうやって見つけるのだろう?」

| ||||||||||||||||

「電波探知機を積んだ飛行機を超高空に飛ばします。また聞きですが周囲200キロ以内の飛行機は漏れなく把握できるとか | ||||||||||||||||

「200キロだと!東京上空にいて西は富士山、北は宇都宮、東は銚子、南は大島の範囲に飛行機が近づくと見つけることができるのか。もう魔法の世界だ」

| ||||||||||||||||

「ええと待ってください、電波探知機で火災を見つけられるのですか?」

| ||||||||||||||||

「電波じゃなくて赤外線を探知する装置を回転させて把握すると聞きました。検知方法はいくつかを併用するようです」

| ||||||||||||||||

「火災現場を把握して、近くにいる消火隊や飛行機に命令を出すわけか」

| ||||||||||||||||

「それなら戦車でも対戦車砲でも、自分が敵を見つける前に司令部からの指示で射撃すれば命中するわけですね。しかし戦車は飛行機と違い、見つけるのは難しいでしょうねえ」

| ||||||||||||||||

「その通りです。飛行機に比べ戦車の探知はかなり難しい。建物や山陰に隠れたり草木でカモフラージュするし、熱源を赤外線で把握しようとしても、エンジンを止めて潜んでいるのは見つけられない。磁気で探査しても、破壊した戦車かもしれないし、別のものかもしれない」

「その通りです。飛行機に比べ戦車の探知はかなり難しい。建物や山陰に隠れたり草木でカモフラージュするし、熱源を赤外線で把握しようとしても、エンジンを止めて潜んでいるのは見つけられない。磁気で探査しても、破壊した戦車かもしれないし、別のものかもしれない」

| ||||||||||||||||

「なるほど、」

| ||||||||||||||||

「細かい検知方法は知りませんが、そういった種々の情報を統合して最適な攻撃目標を定めそれを味方に割り当てるのです」

| ||||||||||||||||

「お話は素晴らしいですが、高空を飛ぶ偵察機は目につくから敵から狙われるでしょう」

| ||||||||||||||||

「高度8,000以上を飛べばまず攻撃方法はありません。最新の戦闘機でも高度5,000mが限度ですからね。地上からでは機関銃はもちろん高射砲も届きません。あるいは探知距離が200キロあれば、戦場から離れたところを飛行する手もある」

| ||||||||||||||||

「そういう鷹の眼があれば、飛行機や戦車をはるかかなたから見つけることができる。ものかげから突然敵戦車が現れるなんてことはないわけだ」

| ||||||||||||||||

「そうなると飛行機に見つからない歩兵が小部隊で潜入するようになりますね」

| ||||||||||||||||

「まあ、なにごとも矛と盾の関係ですから、そうなれば守る方も鉄条網とか空堀とか鳴子とか探照灯などいろいろ考えるでしょう」

| ||||||||||||||||

「飛行機も新開発が必要か?」

| ||||||||||||||||

「飛行機の運用もまだ確立していませんね。ソ連の戦闘機には無線機がなく、日本の戦闘機は無線機を積んでましたが、

故障がものすごく多かったようで実用になったのでしょうか。

故障がものすごく多かったようで実用になったのでしょうか。昨年の東京府防災訓練で見たような観測機からの情報を受けて攻撃、退避などができれば個々の飛行機の性能などどうでもよいように思います。 ノモンハンでは第一次大戦と同じく飛行機は偵察や弾着確認それに戦闘機同士の戦いが主でした。歩兵や戦車と連携した戦闘教義を考えないといけないですね。私が考えているのは機関砲で戦車をつぶしたい」 | ||||||||||||||||

「オイオイ、機関銃で戦車の装甲が抜けるか?」

| ||||||||||||||||

「戦車の前面装甲は、己が搭載する砲で撃たれても大丈夫にするのが一般的です。しかし上面やエンジン部分は下手すれば小銃でも撃ち抜けることがあります。25ミリ機銃で上面からなら戦車を破壊できるでしょう | ||||||||||||||||

「うーん、そのほかには?」

| ||||||||||||||||

「歩兵であろうと機動力向上が必要です。今現在、歩兵連隊のほとんどは歩くのが移動方法です。ノモンハンでは、日本もソ連も戦場まで歩兵は200キロも歩いたという。1週間も歩いたら、着いてから休養しないと戦闘できませんよ。 これを人の移動は基本トラック、行軍は最小に、泥濘地帯用にトラックではなくキャタピラを持つ車両を開発します」 | ||||||||||||||||

「ええと、今まで石原君が語ったものを開発するとして、まさか敵と同数揃えるというわけにもいかないだろう。史実で勢力比が1対4だったのを1対2くらいにするのか?」

| ||||||||||||||||

「何をおっしゃいますか、兼安さん。敵よりも多い兵力でなければ確実な勝利は得られません。勝つか負けるか分からない戦争をするのは愚者。我々は間違いなく勝つ戦争しかしない。それには少なくても敵の2倍の兵力は欲しいですね」

| ||||||||||||||||

「そんな・・・それは軍人とか軍隊の仕事ではないな」

| ||||||||||||||||

「もちろん政治家の仕事であり、その企画を提案するのはそれこそ我々政策研究所のお仕事だと思います。第二次大戦を起こさないようにするにはどうしたらいいのか、第二次大戦が避けられないならどこを戦場にどの国とどの国を戦わせるべきか、それを考えなければなりません」

| ||||||||||||||||

「おいおい、そんなことが可能か?」

| ||||||||||||||||

「小さな平原のノモンハンの戦いが独ソ不可侵条約を生み出し、それが第二次大戦を引き起こした。ならば我々が小規模な作戦、ささいな条約締結、血を流さない情報戦争により、第二次大戦を起こさないことは可能じゃないですか」

|

ノモンハン事件が独ソ不可侵条約を結ばせ、それでドイツが第二次大戦を起こしたと「ノモンハン1939」に記述されています。

当時はドイツとソ連は緊張関係にありましたから、独ソ不可侵条約が結ばれなければ、ドイツは東側国境線を気にして西進できず、ソ連もドイツ側に兵力を貼り付けておかねばならず、主力をノモンハンに移動できず、

もっともその結果、ノモンハンの戦闘で日本が勝利すれば、ますます関東軍は傲慢になり暴走し、となるとそれもまた困りますね。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

Cf.「新しい歴史教科書」自由社、2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注2 |

正確な場所を知りたければグーグルマップで「モンゴル+ハルハ河」で検索すると見つかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注3 |

Cf.「ノモンハン事件の真相と戦果」小田洋次郎 他、有明書院、2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注5 |

当時のソ連首脳部はノモンハンで敗れれば反体制派を押さえきれないと考えていた。だから国中から飛行機その他を集めてノモンハンに投入した。 Cf.「ノモンハン航空戦全史」D.ネディアルコフ、芙蓉書房、2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注6 |

走行間射撃とは戦車が走りながら射撃すること。車体の振動などで命中しないとされていた。日本で1990年に制式化された90式戦車が史上初、走行間射撃を可能にしたと言われる。車体の姿勢に関わらず主砲がスタビライザーで一定に保たれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注7 |

ノモンハン事件のときの日本軍の対戦車砲は94式37ミリ46口径長速射砲であった。その初速700m/sで当時のソ連戦車の装甲は貫通した。第二次大戦でアメリカ軍のM4シャーマン戦車登場までは対戦車砲として十分通用した。 チハが搭載した戦車砲は47ミリと57ミリがあるが、いずれも18口径長と砲身が短く初速は350m/s程度であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注9 |

キルレシオ(kill ratio)とは損害比率のこと。被撃墜が2機、撃墜が5機なら、キルレシオ2.5となる。常に敵より味方のキルレシオが大きくても、物量で負けたら戦争は負ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注10 |

戦車のエンジンの馬力の推移は次のようである。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注11 |

E2の1970年代頃の初期モデルの探知能力は370km、最新のタイプは550㎞まで探知できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注12 |  A10は30ミリ機関砲を搭載し、戦車や地上基地を攻撃するのが任務だ。当初は30ミリ砲の効果を疑い爆装したが、実戦で30ミリ砲で十分戦車を破壊できることを示した。

A10は30ミリ機関砲を搭載し、戦車や地上基地を攻撃するのが任務だ。当初は30ミリ砲の効果を疑い爆装したが、実戦で30ミリ砲で十分戦車を破壊できることを示した。就役後既に40年が経ち、退役の話は毎年のように出るが、従来型の地上戦が存在する限りこのタイプの飛行機は必要だろう。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる