18.06.28

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

1922年9月末、兼安と石原は無事満州から帰還した。出張報告とは別に、石原はなにか考えるところがあったのか、この旅の体験と道中で兼安や熊田と議論したことを基に、小説を書いた。

それは次のようなお話であった。

1920年代、アメリカは満州に多数の入植者を送り込んだ。開墾も進み農産物移動や人の移動も増え、鉄道線路もどんどんと延長され、満州は活気あふれている。寒冷な乾燥地ではあるが地下水をくみ上げれば、牧畜や小麦の栽培には好適で、まさに第二のアメリカ中西部である。  活気のある土地には、いろいろな人たちが集まってくる。農具や日用品を売る人、キリスト教の牧師、カリフォルニアでひと財産稼げなかった山師はパンニング皿を持ってくる。弁護士や医者も来た。ギャンブラーもいるかもしれない。まさに1850年頃のカルフォルニアを彷彿させる。

活気のある土地には、いろいろな人たちが集まってくる。農具や日用品を売る人、キリスト教の牧師、カリフォルニアでひと財産稼げなかった山師はパンニング皿を持ってくる。弁護士や医者も来た。ギャンブラーもいるかもしれない。まさに1850年頃のカルフォルニアを彷彿させる。だが満州の価値に気づき群がってくるのはアメリカ人だけではない。イギリス人も満州の地を植民地に欲しくて、なんとか我が物にしようとする。ただ彼らは自ら手を動かすのではなく、原住民を働かせて上前を撥ねようとしており、この地ではその方法はうまくいきそうがない。 中国は清朝時代は領土であった満州を、今も法的には自国領土とみなしている。だが国内が内戦状態で不安定であり、満州統治まで手を伸ばせない。 扶桑国も隣国であるが、まだ国内の開発が急務であり、また欧州大戦で手に入れた南洋開発にてこずっており、大陸に手を出す余力はない。というか大陸に執着がないようで、シベリア出兵もいち早く派兵を引き上げてしまった。現時点ではアメリカ人入植者相手の少数の商人が進出しているだけだ。 そして最大の競争者は建国間がない共産主義国家ソ連である。ソ連は既にモンゴルを手中にして、次は満州を獲らんと虎視眈々としている アメリカの開拓農家はまさにソ連との最前線にいる。そして彼らを脅かすのはろくな武器もなく組織化されていないネイティブアメリカン(インディアン)ではなく、組織化され強力な武装の赤軍である。この地で農業を営む人々は一旦事あればどうなるのだろうか? それは1920年代末の初夏に起きた。モンゴルでも5月になれば平均気温が15℃を超え、初夏と呼んでも良い。ちなみに盛夏は6月から8月で20℃を超え、たまに30℃になる。 5月23日 赤軍の連隊約1,000人が、アメリカが認識している国境線から10キロほど内側にあるアメリカ人入植地の真ん中を無断で通過していく。それも家の近く、家庭農園とか小麦畑のあるそばを、何台かの軍用車輌の後を軍靴でどかどかと行進していく。 農場主のデーブはすぐに馬に乗り駆けつけた。士官らしき者に抗議する。 | |

「ここは俺の土地だ。アメリカ政府と中華民国の協定により、我々はここに住み開拓する権利がある。即刻退去しろ、この損害は請求するぞ」

| |

士官は何も語らずに部下の兵隊に手を振る。兵隊はすぐに小銃の狙いを付けて、無造作に農場主を射殺した。そして兵隊たちは何事もなかったようにまっすぐ農場を横切っていく。 100mほど離れた農場主の家から、まだ若い妻が赤ちゃんを抱いてそれを見ていた。震えが来て涙が流れて止まらない。しかし何をしたら良いのか分からない。 30分ほどして赤軍が通り過ぎると、彼女は夫のところまで駆け付けた。射殺され馬から落ちた夫が畑にうつ伏せになっていた。

カウボーイとしてモンゴル人を二人雇っていたが、身の危険を感じた彼らはとうに姿を消していた。 彼女はデーブを運ぶことができず、彼が倒れたそばに穴を掘り埋葬した。そこに木製の簡単な十字架を立てた。彼女はいつかちゃんとしたお墓に埋葬しなおすことを誓った。 埋葬を終えると彼女は貴重品とライフル銃、食料と水、そしてわずかな着替えをもって、赤ちゃんを連れて小さな1頭たての馬車で最も近い砦を目指した。最も近いと言っても80キロはある。二日で行けるのか三日かかるのか、それよりも無事に付けるのか。 小さな馬車はなにもない草原を走る。 ●

5月26日● ● ここはアメリカ駐留軍の砦、司令官と入植者数人が話をしている。 | |

司令官 |

「ソ連軍というのは間違いないのだね」

|

農民A |

「言葉は分かりませんが、ここにはソ連兵しかいないでしょう」

|

農民B |

「持っていた軍旗は赤くて黄色いマークがありました」

|

司令官 |

「その色と形ならソ連軍だろうな。そして連中は君たちを追い出したと・・」

|

農民A |

「何人もの兵士が小銃を向けてですから、言うことを聞くしかありません。 こちらに入植したときの契約に基づき、駐留軍の保護を要請します」 |

兵士が一名、部屋に入ってくる。 | |

「隊長殿、アガサ・ウイルソンと名乗るご婦人がやってきました。ソ連兵に夫を殺された。助けてほしいとのことです」

| |

農民B |

「えっ、とうとう死人が出たのか」

|

司令官 |

「ここじゃなんだ、俺が行く、打ち合わせ場に案内しておいてくれ」

|

●

6月4日● ● 農場主ウイルソンが殺されてから12日が経った。ウイルソンの農場から数百メートル離れたところに馬に乗ったアメリカ兵が20名ほど轡を並べている。彼らの武器は腰にぶら下げたリボルバーと銃身の短い騎兵銃だけだ。 元ウイルソンの農場だったところには赤いソ連の旗がはためいて、見えるだけで兵隊が数十人いる。全部では100名以上いるだろう。軍用車輌も10台くらいある。前進基地にでもしようというのだろうか。 | |

「隊長、どうしますか?」

| |

「どうしようもない、見ろ、大砲もあるし、機関銃まである。まっすぐ進めば皆殺しだな」

| |

「じゃあこのまま撤退ですか?」

| |

「戦うのはともかく、話し合いもせずに引き返すわけにはいかない。俺が話し合いに行ってくる。もし俺が殺されたら、皆すぐに逃げて砦に戻れ。そして満州軍司令部に事の次第の報告を頼む。だから絶対一人だけでも生きて帰れよ」

| |

「了解しました」

| |

隊長は棒切れに白いハンカチを結び付けると、馬をウイルソンの農場だった方に進めた。 赤軍の士官は英語を話した。彼がいうのはモンゴルと満州の国境線はアメリカが想定している所より10キロ以上こちら側であり、越境しているアメリカ入植地には国外退去を求め、応じない場合は実力行使するという。 隊長はもうこれは前線指揮官の手には負えないと判断し、会談を打ち切った。 皆の所に戻るときに畑の中に簡単な十字架を見つけたので、馬を降りて帽子を取って夢半ばで斃れた農場主の冥福を祈った。 ●

6月8日● ● 問題は国境線がどこかである。しかし実際問題としてモンゴル側も中華民国側も現地で立ち会って国境線を確認したわけではない。声が大きい方が勝ちというか、兵隊が多い方が勝ちだ。 急報を受けたアメリカ国務省は、すぐにソビエト大使館経由ソビエト外務省と交渉したが埒が明かない。お互いに国境はここだと主張するばかりだ。 そうこうしているうちに、またもや複数の入植者がソ連軍に殺害された。なにしろ入植者がソ連兵に「ここから出ていけ」というだけで射殺される。 アメリカ政府は自国民の生命財産を守るために、満州駐留軍に対してアメリカが主張する国境を守ることを命じた。 満州駐在軍は即座にその命令に対応したが、48時間後にそれは実行不可能であることが明らかになった。まず満州駐在軍は、編成表では1個師団となっているが、実際は10個の砦にそれぞれ1個中隊いるだけで、全兵力で2,000名くらいだろう。そして装備している武器は騎兵銃とおもちゃのような大砲と機関銃が数門だ。戦車もなければ飛行機もない。 対する赤軍は入植者からの情報だが歩兵3万は間違いないという。そして欧州大戦時のもので少し時代遅れかもしれないが、戦車数十台、飛行機も多数見かけたという。 満州駐在軍はすぐに攻撃命令を取り消し、入植者は最寄りの砦に避難することを通知した。そして本国に応援派遣を要請した。応援を出してもらわねば満州入植は中断し本国に撤退するしかない。 しかし本国が応援部隊を派遣するとしても、何日かかるだろうか? それまでどうするのか? アメリカ国務省は戦争省(陸軍省)と海軍省と協議した結果、即応体制は取れないことが判明した。軍を派遣するにも、部隊編成や装備に30日、航海に20日、そして満州での陸上移動に1週間はかかることを知らされた。つまり現場に展開できるのはふた月後、8月上旬だ。 だがこのまま放置しておくわけにはいかない。現地に最も近い友好国といえば扶桑国だが、あいにくアメリカは扶桑国と軍事同盟を結んでいない。これからすぐ同盟を結ぶといっても、扶桑国だって法治国家だから議会の承認とか批准とかで、すぐにひと月やそこらは過ぎてしまう。そもそも扶桑国が特段危機に陥っているわけでもないのに、即戦争に兵を派遣するという条約を結ぶものだろうか? だが扶桑国が兵を派遣できるなら、アメリカが派兵するよりは10日くらい早いだろう。一時しのぎでも使える手段は使わねば・・ 苦しくなるとアイデアが生まれる。扶桑国とイギリスは同盟を結んでいる。それゆえ扶桑国は欧州大戦にも参戦したのだ。ならば、イギリスがアメリカと共同歩調を組んでソ連と戦えば、扶桑国はイギリスの同盟国として参戦義務があるのではないか。イギリスは今はソ連から攻撃を受けてはいないが、ソ連がアメリカ植民地を略奪すれば、イギリスも満州に手を伸ばせないということだ。 国務長官チャールズ・ヒューズは早急にイギリス外務大臣ジョージ・カーゾン・ケドルストン侯爵に連絡を取った。イギリスも満州でのソ連軍の侵出に懸念をしていて、自分が手を汚さない限りアメリカと同盟を組むと応えた。ケドルストン侯爵はイギリス首相に相談する前に即断で了解した。イギリスとすれば形式だけでも参戦すれば満州における利権拡大は間違いない。いやそうしなければ利権を失ってしまう。戦うのは同盟国である扶桑国に頑張ってもらおう。 そしてケドルストン侯爵は扶桑国に軍事支援を要請するのである。6月11日になっていた。 ●

6月12日● ● 内閣総理大臣 清浦奎吾は外務大臣 松井慶四郎の語ることを聞いて、頭が痛くなった。 要するに満州でソ連がアメリカにちょっかいを出し、アメリカと共に満州開拓に乗り込んでいるイギリスがアメリカと共にソ連と戦うという。もちろん今のところは全面戦争ではなく、侵入したソ連軍を国境線まで押し戻す程度なのだろう。 しかし話はそこで終わらない。現時点、満州にはアメリカ軍はほんの少数しかおらず、イギリスも山東半島にわずかな陸軍がいるだけだ。ゆえにイギリスは扶桑国との軍事同盟を根拠に扶桑国の参戦を求めるというのだ。 | |

清浦首相 |

「この戦争は大きくなるんじゃないかな。私は手を出したくない。外務大臣はどうなんだ」

|

松井外相 |

「私もそんな気がします。とはいえ共産主義は世界革命 |

清浦首相 |

「だけどさ、この戦争で勝っても得るものはない。イギリスもアメリカも満州の国土に利権を持っていて、それを維持するのが目的だ。だが、我々から見たら旨味がない。今回、軍を派遣しても見返りはないだろうね」

|

陸軍大臣 |

「戦争は20年前にロシアと戦った時代とは様変わりしています。単に兵隊と大砲があれば良いわけではありません。戦車、飛行機、機関銃、それに大砲も数発撃てばよいという時代ではありません。一日何万発も撃ちます。それにはとんでもないお金がかかります」

|

内務大臣 |

「内務大臣として発言します。陸軍大臣のおっしゃる通りで、派兵したら今年度の国家予算が吹っ飛びます。そして首相がおっしゃる通りで戦争の見返りも期待できず・・・利益がなくて金ばかりかかる」

|

松井外相 |

「シベリア出兵を引き上げて損切できたと思ったら・・・」

|

清浦首相 |

「ともかく議会にかけないで我々だけでは決定できない。国民が反対してくれれば良いが」

|

しかし議会や国会の反応は逆だった。満州の利権を欲しがる事業家と入植したい農民は、アメリカ支援のために軍を派遣することに賛成したのだ。それは戦争に勝利した暁にアメリカとイギリスからなんらから分け前をもらうことである。それは可能か? アメリカも失ったものを回復するだけなら、こちらに渡すものがないだろう。 6月30日 扶桑国陸軍3個師団3万2千人、戦車200台、飛行機40機が第一陣として新潟港を出港して一路ウラジオストクを目指した。歩兵と戦車はこれで全部だが、航空機は各地から集めて最終的に200機を送り込む予定だ。 ほんの少し前の1926年に宇垣軍縮が実施され、現在の扶桑国陸軍の定数は21万、ここから3万を派兵するのは極めて重大決定だった。 ウラジオストクと東海岸の港湾は、今なおシベリア出兵の連合軍が確保していて、ソ連海軍は太平洋側にはいない。しかし連合国の都市守備隊は満州の奥地で戦争をするほど余力はない。 たまたま同日、ソ連軍はアメリカ満州駐在軍の砦の一つに攻撃開始した。攻撃開始に当たりソ連軍の指揮官はこの地はモンゴル領であること、モンゴルとの同盟によって攻撃する旨を通告した。 砦の司令官は突然のことに驚き、その根拠を問いただしたが、ソ連軍の示した地図はアメリカの想定している国境線よりも40キロも東側になっていた。今までソ連が見せていた地図よりも国境線は更に東になっている。司令官はそのことを抗議したが、ソ連軍の軍使は笑って、降伏しなければ1時間後に攻撃開始するという。 砦は悲壮な覚悟で籠城戦を開始したが、2時間後、死者800名を出して戦いは終わった。生存者80名は隣の砦に送還されたが、その中に最初の犠牲者デーブ・ウイルソンの奥さんがいて、今までのいきさつをアメリカから来ていた報道機関にぶちまけた。この話は全世界に報道された。しかしい遠い極東での植民地騒動として大きな話題にならなかった。 ただアメリカ国内においては自分たちの土地が外敵に襲われたということが過去まれであること、そして満州がニューフロンティアとして脚光を浴びていたので関心を集めた。だが大勢の人がソ連の横暴に怒っても、この地でソ連と戦う軍隊がなければまったく意味はない。 7月8日 アメリカの砦が落ちた話とその後日談を聞いた扶桑国 清浦首相は、諸外国との関りから軍を派遣して良かったと思った。しかし派遣軍はまだウラジオストクに着いていない。あと一日二日かかるだろう。そして現地はウラジオストクから更に1,000キロも奥地にあるのだ。 清浦首相は陸軍大臣、参謀本部、海軍大臣を集めて会議を持つ。 | |

清浦首相 |

「派遣したのは旧式なルノー戦車だと聞く。ソ連軍の戦車には対抗できるのか?」

|

参謀本部 |

「確かに非力です。しかし我々が持っているのはそれしかありません。開発中の戦車はまだ実用化に至っておりません」

|

海軍大臣 |

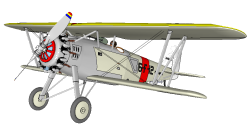

「飛行機も旧式な複葉機ですよね。陸軍も海軍も低翼単葉の飛行機は開発中です。もしソ連軍が新型機を出して来たら相手にならないでしょう」

|

清浦首相 |

「我軍が大敗したら内閣ももたないし、参謀本部も陸軍も海軍も国民の批判にさらされる。ここはなんとしても圧倒的に勝たねばならない。早急に対策を考えてもらいたい」

|

結局陸軍は開発中の戦車を、なんとか10台かき集めて派遣することにした。出港するのは半月後かと首相は気をもむ。しかし飛行機はどうしようもない。 7月10日 アメリカ議会はソ連が国境線を超えて侵出し、自国民が1,000人も殺害されたことに対し、ソ連に対して満州地域に置いて防衛戦争を行うことを通告した。全面的な宣戦布告をしなかったのは、拡大を恐れたことと、欧州大戦が終わってまもなく、世界中に厭戦気分が蔓延していたからだ。 欧州大戦のとき使われた「I want you for U.S.ARMY」のポスターが数年ぶりに現れた。  ソ連憎しの反響は、大勢のアメリカの若者を軍隊に集めた。

ソ連憎しの反響は、大勢のアメリカの若者を軍隊に集めた。「アラモの砦の再現だ」「20世紀の騎兵隊になろう」「ノーモア・マンシュー」と彼らの意気は高い。 しかし応募した若者が即戦力になるわけがない。新兵を鍛えて使えるまで10カ月はかかるだろう。 扶桑国が3個師団送り込んだというから、こちらも3個師団くらい送らねばならない。輸送船、護衛艦、武器弾薬、食料、しなければならないことは無数にある。満州では毎日のようにソ連軍がちょっかいをだしてきてアメリカ人入植者が殺されている。 7月12日 二つ目の砦が攻撃され生存者が送り返された。これを機に残りの8つの砦は放棄され、守備隊と住人はウラジオストクに引き上げ始めた。 ソ連軍は東海岸に避難する幌馬車隊をときどき遊び半分に襲ってきた。アメリカ軍の兵士は反撃するのだが、攻撃のたびに何名もが犠牲になっていく。 後にこれは1890年の出来事になぞらえて「ウーンデッド・ニーの虐殺」と呼ばれるようになる。歴史の皮肉、いやアメリカ開拓史の皮肉である。 7月13日 7月13日にウラジオストクに上陸した扶桑国軍は直ちに西進した。7月15日には砦から引き揚げるアメリカ人入植者のキャラバンのひとつとすれ違った。 アメリカ人たちは扶桑国の軍隊を見て目を見張った。歩兵はみなトラックに乗っていて、歩いている者はいない。戦車も大型トレーラーで運搬されていて、戦車がキャタピラで走るより速く移動できるという。対戦車砲や機関銃も、馬でなくトラックで牽引されている。野砲も自動車、食料などの運搬も自動車だ。数十頭の馬もトラックに載せられて行くが、それは将校用とか斥候用である。 飛行機はないのかと思っていたら、上空を二枚羽根の飛行機が20機ほど編隊を組んで飛んでいく。 この軍隊ならあの土地を奪還してくれるかもしれないと皆期待した。 7月18日 扶桑国軍はもっとも東にあるウラジオストク寄りの砦に到達した。まだソ連軍はここを確保していない。砦と言っても近代戦ではまったく防衛の役に立たないしろものである。しかし水や住居などの施設は使える。すぐさま塹壕の掘削やコンクリートの陣地構築を始める。 アメリカからの報告では第一陣は8月上旬にはこちらに着けるだろうという。 7月19日 扶桑国軍は毎日24時間体制で偵察機を飛ばしてソ連軍の状況を監視している。本日、早朝、ソ連軍が扶桑軍が展開した砦から50キロ地点で発見される。おおよそ1個師団、戦車、大砲多数。 扶桑軍は2個師団と戦車200台を出撃する。かねてより構築していた砦の外側守備線に対戦車砲80門を配置している。ものすごい密度だ。この時の扶桑軍は、ロシアとの戦争から既に20年が過ぎていて、士官から兵までほとんどが実戦の経験がなく、及び腰なために万全を期したのである。 |

ここでロシア軍と扶桑軍の兵器を比較してみよう。

このお話では、石原が1930年頃を舞台にした小説を1922年に書いたことになっている。1922年に1930年頃に第一線にあるだろうと考えた兵器はどんなものだったのか。

まず戦車である。

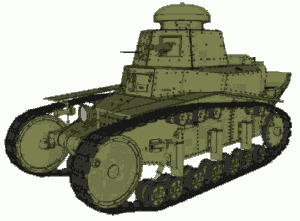

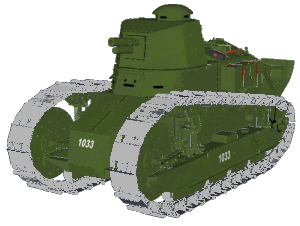

フランスが欧州大戦のとき開発したFT-17は、大戦終了後に各国に輸出された。扶桑国は輸入したFT-17をそのまま使い、ソ連はFT-17をコピーしたT-18を生産した。T-18はコピーではあるが、当然いろいろ改良したから実力はFT-17より上だ。

アメリカは欧州大戦時に自前の戦車はなく、いろいろ試行錯誤しているが主力戦車と言えるものはまだない。

| ソ連戦車 T-18 | 扶桑国戦車 FT-17 | |

|  |

| 国名 | ソ連 | 扶桑国 | アメリカ | |

| 型名 | T-18 | FT-17 | 82式 | T1 |

| 製造開始 | 1928年 | 1917年 | 1922年 | 1920年 |

| 前長 | 4.38m | 5m | 5.5m | 3.9m |

| 全幅 | 1.76m | 1.74m | 2m | 1.79m |

| 重量 | 5.9t | 6.5t | 14t | 7.5t |

| 速度 | 17㎞/h | 20㎞/h | 50㎞/h | 29㎞/h |

| 行動距離 | 50㎞ | 65㎞ | 200㎞ | 105㎞ |

| 主砲 | 37㎜ | 37㎜ | 75㎜ | 37㎜ |

| 副砲 | 機関銃 | なし | 機関銃 | 機関銃 |

| 装甲 | 6~16㎜ | 16㎜ | 20~25㎜ | 6.4~9.5㎜ |

| エンジン | 35馬力 | 39馬力 | 400馬力 | 110馬力 |

| 乗員 | 2名 | 2名 | 4名 | 2名 |

| 参戦数 | 200台 史実では保有30台 | 10台 | 500台 史実では量産されず |

|

飛行機はどうか

飛行機発祥はアメリカであるが、欧州大戦(第一次大戦)での急速な軍用機の発達に追いつけず、欧州大戦ではイギリスから輸入した。実戦においても大した成果はない。

ソ連(ロシア)も同様で、欧州大戦では特記すべきものはない。

扶桑国はさらに輪をかけ、青島の戦いでは、軍用機ではない普通の飛行機で観測や偵察を行っただけである。

ソ連、アメリカ、扶桑国とも航空戦においては初心者だったから、もし1920年代末に戦ったらどういう結果になったのだろう?

| 国名 | ソ連 | 扶桑国 | アメリカ | ||

| 型名 | I-3 | 陸軍 91戦 | 海軍 3式戦 | カーチスP-1 | F4B |

| 製造開始 | 1928年 | 1928年 | 1930年 | 1925年 | 1930年 |

| 全長 | 8m | 7.3m | 6.5m | 7m | 6.2m |

| 全幅 | 11m | 11m | 9.7m | 9.6m | 9.1m |

| 空虚重量 | 1.4t | 1.1t | 0.95t | 0.93t | |

| 運用時重量 | 1.8t | 1.5t | 1.45t | 1.4t | |

| エンジン | 730馬力 | 520馬力 | 420馬力 | 435馬力 | 500馬力 |

| 最大速度 | 278㎞/h | 320㎞/h | 239㎞/h | 262㎞/h | 296㎞/h |

| 航続距離 | 585㎞ | 700㎞ | 380㎞ | 550㎞ | 1131㎞ |

| 上昇限度 | 7200m | 9000m | |||

| 武装 | 7.62㎜×2 | 7.7㎜×2 | 7.7㎜×2 | 7.7㎜×2 | |

| 形式 | 低翼単葉 | 上翼単葉 | 複葉 | 複葉 | 複葉 |

| 参戦数 | 200機 | 200機 | 100機 | 300機 | |

20世紀後半から航空機も戦車も技術の発達はかなり飽和してきて、モデルチェンジ間隔も長くなってきた。F15戦闘機は半世紀も第一線で使われているし、

|

|

しかし20世紀初めの技術発展はとてつもなく速かった。だから飛行機や戦車のモデルチェンジ期間は数年という短期間だった。第一次大戦から10年後のこの物語の時代は第一次大戦の頃とはまったく代替わりしている。そしてこの物語のときから、実際にノモンハン事件が起きた10年後の1939年には、また戦車も飛行機もすべて代替わりしていた。

7月20日 扶桑軍が砲列を展開したところに、ソ連軍は戦車を前面に並べて侵攻してきた。なだらかな陵線を越えて最後尾が下りにかかると対戦車砲が火を噴き始め、次々に撃破されていく。T-18がFT-17より進んでいるといっても、装甲も薄く避弾経始も考えておらず、37㎜対戦車砲で十分だ。戦車は逃げも隠れもできず前進するが数百メートルも進まないうちに全滅した。まだ丘陵を超えていない戦車は戻り始めた。ソ連軍は対戦車ライフルを知っていても、対戦車砲という存在を知らなかったようだ。

撃破された戦車の間から歩兵が進行してくるが、幾重にも置かれた鉄条網に難儀し、それを過ぎても地雷原で身動きがとれない。そこを狙い撃ちされて多くの犠牲をだした。戦車や砲撃あるいは航空支援がなければ、歩兵だけで前進するのはもはや時代遅れで通用しない。203高地の逆だなと見ている者は思う。 ソ連軍が近接航空支援を計ろうと飛行機を50機ほど飛ばしてくると、いつの間にか扶桑国側は100機ほどの戦闘機で待ち構えている。 武器そのものは双方とも同等水準と思われるが、扶桑軍の索敵能力と戦術指揮が桁違いである。ソ連軍がどこにいるのか見破られてすぐに攻撃を受ける。とはいえ、それを可能としているのは、兵力が絶対的に優勢だからだ。敵をいち早く発見しても、反撃する力がなければどうしようもない。 初日、ソ連軍は破壊された戦車100台以上と千を超える戦死者を置いて撤退していく。 ここは扶桑軍司令部である。 夕焼けの中を撤退していくソ連軍を双眼鏡で眺めて千田少将は小笠原中将に声をかける。二人は10年前のブルネイ作戦のときも一緒だった。 | ||||

「大勝利ですな」

| ||||

「オイオイ、そうはしゃぐなよ。敵はすぐに次の手を打ってくるよ」

| ||||

「次の手とおっしゃいますと?」

| ||||

「戦いの常套手段は砲撃だよ。まずは遠くからの砲撃でこちらの大砲を黙らせ、戦車をつぶし、塹壕を埋めてから攻めてくる。 今回、砲撃せずに戦車と歩兵を出してきたのは、こちらを今までと同じ装備と見ていたからだろう。五分の装備ならありえない」 | ||||

「向こうが砲撃してきても、こちらも砲撃すればお互い様でしょう」

| ||||

「いや、向こうは射程が20キロという大砲があるそうだ。こちらの射程外から一方的に撃ってくるだろう」

| ||||

「20キロですって、我が軍にはそんな長射程のものはありません」

| ||||

「欧州大戦のときドイツ軍から鹵獲したのだろう。あるいは終戦後に賠償として取得したのかもしれん。 ともかくそんな長距離砲を何十門も並べて半日とか一日撃ち続けるだろう」 | ||||

「エッ!一日撃てば何千発にもなります。それほど弾があるものですか?」

| ||||

「オイオイ、欧州大戦を知らないのか。現代の戦いじゃ一日何万発も撃つのが普通だよ」

| ||||

「203高地では作戦期間中に17,000発撃ったと聞きましたが、現代戦ではその数を一日でですか。 では閣下、我が軍はどのような?」 | ||||

「敵が飛び道具ならこちらも飛び道具さ。飛行機だよ」

| ||||

「飛行機? 我々の飛行機では小さな爆弾しか積めませんよ」

| ||||

「しょうがないよ、25キロ爆弾だって1機に4発積んで100機行けば、400発、10トンになる。長距離砲の10門や20門は破壊できるだろう」

| ||||

「そうすれば相手も我が軍の飛行機を墜とそうと・・・」

| ||||

「それが戦争というものさ。これはものすごい消耗戦になるだろう」

| ||||

「消耗戦ですか?」

| ||||

「悪い話ばかりじゃない。参謀本部からの知らせだが、新型戦車を数日中に10輌送ってくるそうだ」

| ||||

「10輌! 今日だって敵は200輌以上で来たんですよ。でも1日で半分が使用不能です。たった10輌じゃ・・」

| ||||

「ワシもよく知らないが、一騎当千というとてつもない戦車らしい。 それから飛行機だが海軍の戦闘機100機が明日にも届く。とはいえそれは海軍が保有する戦闘機のほとんどだ」 | ||||

「もう後がないということですか?」

| ||||

「そういうことだ。今の時代、歩兵が何万人いてもどうしようもない。飛行機と戦車を、できるだけ長持ちさせて戦わなければならない」

| ||||

7月21日 夜間、高高度を飛行している扶桑軍偵察機は、ソ連軍が扶桑軍の砦から18キロ地点に、約20門の大型砲を設置しているのを発見した。多分口径5インチくらいで射程は20キロあるのだろう。 小笠原中将は夜明け少し前に飛行機部隊に爆撃を命じた。大砲で20キロといえばとんでもない距離だが、飛行機ならほんのひとっ飛びのだ。100機が第一波として出撃する。爆装9割、護衛戦闘機が1割である。ソ連軍も死に物狂いで防空戦闘をするだろう。 敵機来襲に備えて頭上に20機ばかり戦闘機を舞わせているから、残りは第二波攻撃に備えている80機しかない。 第一波から敵戦闘機が舞い上がってきたという無線が入る。小笠原は頑張ってくれと祈るしかない。 物語ならありがちだが、ちょうど海軍派遣の3式戦闘機100機が東100キロに来たという 第一波が爆撃から戻ると海軍機が交代し、海軍機が戻ると第二波が交代するということを繰り返し、夕方までには敵機40機撃破、代償としてこちらは陸軍喪失15機、海軍喪失8機を数えた。海軍機の中には、一度もこちらの基地に着陸せずに戦死した者もいる。かわいそうなことだ。 ともかく長距離砲は一度は破壊した。すぐに修理にかかるだろうけど。 深夜 夜間偵察機からソ連軍は、長距離砲の修理をしている様子と報告してきた。 なにもしなければ朝一から長距離砲を撃ってくるだろう。敵も弾着観測ができない夜明け前には砲撃を開始しないだろう。その前にまた叩くしかない。明日早朝でまた飛行機を20機失くすのかと、小笠原は肩を落とす。 千田少将は小笠原中将の肩を叩き、今夜は俺に任せろという。 7月22日 日の出3時間前に扶桑軍砲兵隊はソ連軍基地に砲撃を開始した。扶桑軍の75ミリ砲の射程はソ連軍より短い 大砲は間接照準だから射程が20キロあっても、誰かが弾着観測をして目標と弾着との差を知らせなければ当たるはずがない。 扶桑軍は偵察機から直接無線で知らせてくるので、タイムラグも連絡ミスもない。24時間上空に偵察機を飛ばしている扶桑軍は、これがアドバンテージだ。制空権は扶桑国が押さえているから、ソ連軍は飛行機による弾着観測はできない。 砲撃開始から30分で長距離砲のほとんどが破壊されたと、偵察機から報告があり、日の出前に砲兵部隊は撤退する。 この日はもう戦闘はおわりだ。偵察機からの報告では、ソ連軍は後方から戦車や大砲その他の資材が大量に供給されているという。 前回と今回は扶桑軍の優勢で終わった。だが扶桑軍には次がない。このままでは扶桑軍が消耗する一方だ。仮に毎日20機の割で飛行機を失えば、残存270機は2週間でゼロになる。そして飛行機も飛行機乗りも、もう扶桑国には満州どころか本国にも手持ちがない。戦車にしても本国にも残りは何十台もない。一方、ソ連軍は毎日40機失っても、その分供給される。 翌日以降も長距離砲は砲撃を開始することはなかった。ソ連と言えど大型砲はそれほど数がないのだろう。 毎日、小競り合いはあるものの、戦いは低調で前線は膠着していた。そこに到着したのが新式戦車10台だ。今までのルノーより倍は大きい。大砲は37ミリじゃなくて75ミリ、そしてスピードが倍も違う。もちろん坂道を登る力強さも桁違いだ。キャタピラも鉄条網を踏んでも敵戦車の残骸を乗り越えても支障ない 今まで扶桑国の戦車隊は陣地防衛が主で前進攻撃をしていなかったが、10台の新式戦車は気負うことなくそのまま前方の丘陵を登る。敵の砲弾が新式戦車の砲塔に直撃した。見ていた扶桑軍兵士たちはワッと悲鳴を上げたが、砲弾を跳ね返したのを見て驚いた。そして戦車はまったく気にも留めない風に前進し砲撃を始めた。その後を迷彩した歩兵が次々と前進していく。 7月20日と21日でソ連軍を10キロ押し戻した。あたりにはソ連軍戦車と大砲の残骸が多数ころがっている。 7月26日 アメリカ軍が到着した。アメリカ軍の装備が、扶桑軍やソ連軍に比べて優れているとは思えないが、その物量はすごい。  第一陣だけで戦車は500台、飛行機は300機だ。大砲も数多くある。

第一陣だけで戦車は500台、飛行機は300機だ。大砲も数多くある。二日かけて小笠原は、アメリカ軍と交代して後方に移動した。ここからでも飛行機は発進できるし、地上部隊もトラックで2時間以内に駆けつけることができる。 なおこの当時の飛行機は滑走路が舗装されていなくても、平坦で固い地面なら離着陸は可能だった。 24時間の航空偵察は扶桑軍が継続した。アメリカ軍は無線機を渡されて、その高音質と夜間偵察の観測が細かいことに驚いた。 8月13日 開戦からひと月と数日、アメリカ軍と扶桑国軍の反攻によって、なんとか国境線から5キロのところまで押し戻した。だが本来の国境線まで押し返すことは難しい状況だ。 もう8月半ば、あとひと月で霜が降りるだろう。雪が降れば、戦況はどうなるのだろうか? 石原の本は、ここから各国政府の選択肢と、その組み合わせごとにいくつかの未来が示されて終わる。それによればある場合は共産主義勢力の拡大であり、ある場合はソ連国家崩壊であり、ある場合にはドイツでのナチ興隆であり、扶桑-アメリカ開戦もあり、扶桑-アメリカ同盟もある。 そして上記によって満州は、ソ連領になるケース、アメリカ領になるケース、イギリスとアメリカが統治するケース、中国が確保するケースなどが示されている。 すべてスーパーコンピューターのシミュレーション結果を脚色して記述しただけだが、読者はそんなことは分からない。石原を天才だと思ったに違いない。 |