内部監査はどうすべきかなんてことはもう何度も書いた。この駄文を書くにも過去に内部監査について書いたのを読み直した。

言いたいことは既に幾たびか書いたようだ。改めて駄文を追加するまでもない。末尾に過去に書いたもののリンクをつけておくので、興味がある人は読んでほしい。

とはいえ、うそ800を送るにあたりまとめの意味で私が一番大事と思っていることを書く。

監査でも審査でも不適合、つまり監査基準に合わないことを検出し報告することが目的である。前回述べた私の見解と矛盾するわけではない。環境といえど監査基準は環境に限定されない。法規制と社内ルールを監査基準として逸脱は見逃さずしっかり報告せよということである。

では監査基準に合わないことが不適合かといえば、イコールではないということを本日は書く。

まず例を基に考えてみよう。

- A部門で会社規則XXにバージョンが古い会社規則があった。

- B部門の会社規則□□に鉛筆で書き込みがあった。

- C部門の会社規則ファイルが紛失していた。

文書管理の問題は実は表面に現れただけであり、本質は別の項番が該当するかもしれないのだ。

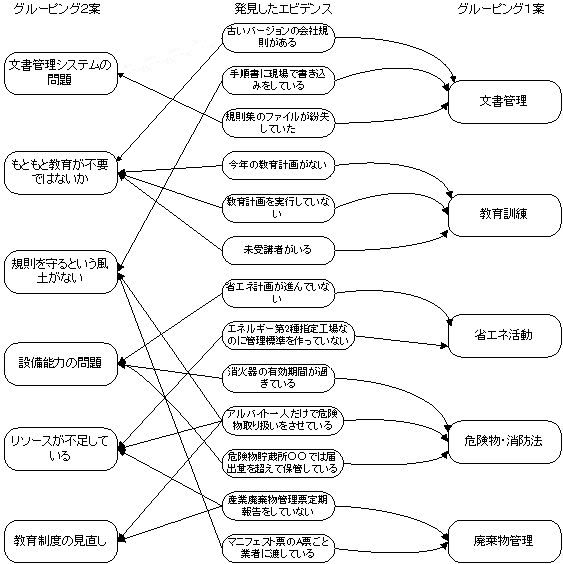

もう15年も前に書いた図を引用する。新たに書いたほうがわかりやすくきれいに書けると思うけど、ウェブサーバーが満杯なので古いものを使う。

図の上部に上記に示した例とした事象がある。発見された不具合は証拠である。証拠は重要であるが、不適合を立証するものではないかもしれない。

血のついた包丁は凶器ではないかもしれない。しかし今調査中の犯罪には使われなかったが別の犯罪に使われたかもしれない。

単におかしなものを見つけたからといって、即それが不適合だとは言えないのだ。

単におかしなものを見つけたからといって、即それが不適合だとは言えないのだ。

文書の中に古いバージョンがあったとして、文書管理の問題ではなく、アルバイトに会社のルール教育を教えずに差し替えさせたためかもしれず、あまりにも業務多忙によるケアレスミスかもしれない。言いたいことはもっともっと調べていくつもの証拠を突き合わせて、なにが不適合なのかを考える必要があるということだ。いや何を不適合にしたらその組織のためになる、改善になるかを考える必要がある。

経営に寄与するとか語る認証機関はもちろんそういうことをしているのだろう。といいつつ、そんなひと仕事を加えた初見報告書など見たことがない。

原因追及は監査を受けた側の責任だ、監査側は問題を指摘するだけで良いのだという反論を予想する。それを否定する根拠はないが、私はそれでは監査とは単なるパトロールではないかと思うのだ。白線が消えている。物の置き方がまっすぐじゃない、そういうパトロールも意味があるが、その対象はマネジメントシステムじゃないだろう。現場の整理整頓のパトロールレベルだろう。

監査が高尚な仕事だとは言わないが、即物的なことだけでなく会社の仕組みが適正か、適正に運用されているかを見るお仕事なら、もう少し本質に迫らないとならないだろうと思う。

そしてまたグルーピングもいくつものまとめ方がある。しかしどうでも良いのではなく、問題の原因を突いた是正がしやすいようにしなければならない。

見つけた不具合が不適合でないのか? と聞かれるかもしれない。思い出してほしいが、不適合とは規格要求事項に合わないこと、つまりシステムの問題である。もし見つけた不具合が明らかにシステムに起因しない場合、例えば非常事態下に発生したとか、純粋なケアレスによったものであればシステム起因でないわけで、当然システムの見直しを要するものではない。その場合は発見された不具合を正すだけで終了となる。あるいは正す必要もないかもしれない。

どんなことかといえば、例えば大地震が来て適正な機械の終了操作を行わなかったとき、是正が必要となるかといえば違うだろう。一般的に建物は震度5弱に耐えれば十分とみなされているようだ。それ以上であれば、逃げるというのが緊急事態時の処置であることは間違いない。もしいちゃもんをつけるような審査員がいるなら、ノータリンと言っておく。

ちなみに建築設計において建物寿命期間内に2〜3回発生する中地震(震度5弱)で柱や梁はひび割れ程度で収まる、建物寿命期間内に1回発生するかもしれない大地震(震度6強)で建物が倒壊せず人命が守られることが要求水準らしい(注1)。

東日本大震災において千葉県の測定個所における最大震度は震度6弱であった(注2)。

それ以上の大地震とか犯罪発生時などにおいて法規制や会社のルールを遵守できなくてもそれを問題視することはないだろう。

また教育期間中に教育を受けているものが操作をミスしたものは、被害甚大なら教育システムの問題だろうが、軽微のもので発生を織り込んでいるなら目くじらを立てることでもない。

監査基準に合わないことはまずいことであるが、それをそのまま不適合とするのはあまりにも簡単すぎる。そんなことでお金がもらえるなら、監査員は後ろめたいじゃないか?

目の前にあるおかしなことの本質は何だろうか? もしおかしなものがいくつも見つかったなら、普通の人ならそれらは関連しているのか、あるいは一つの原因から発生したのかと考える。不適合であることは目の前の事象ではなく陰に隠れた共通で本質的なものがあるのではないかと考えるのが監査員というものでしょう。

グルーピングのことを語ったが、監査で理解しておかねがならないことは、他にもたくさんある。

監査のチェックリストとは何かということもある。良いチェックリストがあれば良い監査ができると語るISO審査員は多い。それは間違いだ。

監査ではチェックリストが重要だなんて考えているなら、その考えを改めたほうが良い。

そもそもチェックリストなんて使い捨てだ。A社の監査/審査でのチェックリストが、B社で使えるか考えてみよ。使えるというなら使えない監査員だ。環境側面も法規制も、人数も環境負荷も違うとき、同じチェックリストが使えるはずがない。チェックリストが同じでも使いこなすのが力量だというなら、もうチェックリストが重要ではないということと同義だ。

過去に内部監査にはチェックリストは必須ではないなんて言われたこともあるし、審査でもチェックリストは必須ではないという通知がJABからでたこともある。但しそれが今でも有効かは私は知らない。

私はチェックリストが重要ではなく、それを作る過程が重要だと考えている。私は監査に行くたびに、相手先の環境負荷、法規制などを見てチェックリストを作っていた。そんな大げさなんじゃなくて、A4の裏紙に鉛筆で、聞き取りすべきことを羅列しただけですけどね。法規制が変われば聞き取りすることは変わり、設備が異なれば現場で見るものは変わる。当然、別の会社では使えない。チェックリストはオーダーメイド、これ覚えておくように。

おっと、それを監査のとき見ながら行ったわけではない。一段落したときに聞き漏らしがないか、これから何を聞くべきかの再確認したのだ。

クローズドクエスチョンよりもオープンクエスチョンという鉄則もある。まあそれは監査に限らず交際とかコミュニケーションにおける作法というか、誰もが身につけなければならないテクニックだろう。言い方を変えるとクローズドクエスチョンは尋問型、オープンクエスチョンは社交型である。

|  |

| クローズドクエスチョン | オープンクエスチョン | ||

| 甲 | これはケーキね? | 丙 | おいしそう、なんていうお菓子なの? |

| 乙 | いいえ | 丁 | タルトよ、 |

| 甲 | 焼き菓子なの? | 丙 | どんなふうにして作るの? |

| 乙 | はい | 丁 | タルト生地にいろいろ乗せて焼くの |

| 甲 | このコーヒーはモカにちがいないわ | 丙 | コーヒーの香りもいいわね |

| 乙 | いいえ | 丁 | あなたが好きなブルーマウンテン用意したわ |

| 甲 | じゃ、コナコーヒー? | 丙 | ワオ!早速ご馳走になっちゃう |

| 乙 | 違います | 丁 | 気に入っていただけたら嬉しいわ |

論理的に考えることも重要だ。論理的なんて言うと難しく思うかもしれないが、常識で考えろというのと同義である。

常識って知ってます? 誰でも知っている情報とか知識ではないよ!

「常識」って元々は日本語じゃなくて「common sense」の翻訳語です。その意味はロングマン英英辞典によると「the ability to behave in a sensible way and make practical decisions」つまり「気が利いた行動や、現実的な判断ができること」なんです。はやりのJ-POPを知っているとか、連ドラの会話についていけるとか、今国会の争点を知っていることが常識じゃありません。筋道立てて考えて、妥当な判断・行動ができる力が常識です。知識でなく知恵なんでしょう。

監査員の一番必要なものは常識のようです。お経のように決まりきったことしか調査しないとか、規格にないことを要求するとか、臨機応変な対応ができない監査員は、常識のない人です。

おっと別に審査員に限らず、社会人は常識を身につけなければいけません。

|

|

各部門で一人二人に「環境方針を知ってますか?」って質問するのは抜取りではなく気休めといいます。

もっとも規格では「組織で働く人には環境方針を知らしめよ」なんて書いてない。規格に書いてあるのは「環境方針を周知せよ」です。

「知っていること」と「周知すること」は違うよね? どう違うか知ってるかい?

なお「方針カードを持っていること」なんて全くのお門違いだ 😄

ぜひ私が過去に書いた環境監査講座をご一読願う。15年経っても古びておらず役に立つことは保証する。

もうひとつ大昔にケーススタディシリーズというのを書いて、その中で内部監査員教育というのを書いた。これも読んでもらうと良い。レッスンワンからいくつもあったはず。

古いと思われるかもしれないが今でも十分通用する。

しかし見方を変えると、私は15年間成長していないのだろうか? いや15年前に既に達人の域に達していたのかもしれん。

ところで過去25年ちっとも進歩していないと思われるものを上げる。それは審査システムだ。品質を上げるのは品質システムだなんて言い回しは1990年代ISO9001が普及し始めた頃よく聞かされたものだ。

いやそれは間違いではない。物事を正すとき、改善するとき、小手先とか末端の作業だけ見直しても根本解決にはならない。抜本的・恒久的に改善するには、

それは正しいのだが、不思議なことに監査をよくするには監査チェックリストだとか、監査員教育だとか語る人が多い。だが監査システムを見直さねばならないと語った人に出会ったことがない。

四半世紀経った今もISOマネジメントシステムが代わり映えしないのは、フィードバック機構である審査システムが良くなってないからだろう。ISO認証を受けた企業の内部監査がろくでもないのは監査システムが進歩していないからに違いない。

![]() 本日の哀しみ

本日の哀しみ

追随者なき指導者は喜劇であり、指導者なき追随者は悲劇という言い回しがある。私は過去から手計算時代のNCプログラムとか治工具設計で新しい方法を編み出してきた自負があったが、いつのときも私に学ぶ人はいなかった。それで私は師も無し、弟子無し仲間無し、金も無けれど死にたくも無い監査の六無斉を自称している。これはひとえに仁徳がないのだろう。

劇団ひとりどころか、ひとりで悲劇・喜劇を演じてきたとは、私はすばらしい才能が……いや、単なるバカに違いない。

注1 | ||

注2 |

うそ800の目次にもどる

うそ800始末にもどる