| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |

| ★スマホ脳★ | アンデシュ・ハンセン | 新潮新書 | 9784106108822 | 2020.11.18 |

少し前「スマホ脳

「最近うつ病が増え、また集中力のない子供が増えて問題になっている。それらはスマホが原因だ。もっと紙の本を読み、またキーボードでなく手書きする習慣をつけなければいけない。

「最近うつ病が増え、また集中力のない子供が増えて問題になっている。それらはスマホが原因だ。もっと紙の本を読み、またキーボードでなく手書きする習慣をつけなければいけない。

なぜかというと人間という種が発生してから20万年になるが、その9割以上は狩猟生活をしてきており我々は狩猟生活に適応するよう進化してきたので、スマホをいじるようにできてないからだ」

という趣旨だ。

似たような趣旨の本に「寄生虫なき病

この「スマホ脳」は精神面について、注意力や体の反応が狩猟に対応しているのでスマホというかインターネット時代には対応していないと述べている。そして対応していないにもかかわらず、四六時中IT機器を使うようになったからストレスを受けて……という本だ。

書いてあることはもっともらしいが、統計データや実験結果などが載っているわけではなく、文章だけだ。引用文献もない。だからそうかなあ〜という気はするが、信用する根拠がない。

おっと著者はスウェーデンの精神科医だそうだが、誰が言おうと証拠・根拠がなければ信用に値しない。

ではなぜお話を「スマホ脳」から書き始めたかであるが、スマホ脳の第1章の1ページ目と2ページ目が次のようであった。

実際はもっともっと点々が続く。開き2ページにただ点々が1万個あるだけだ。文字が一つもない。

上記の点の数は1080個だが、本に印刷してあるのは1万個だから、この約10倍になる。

3ページ目をめくるとやっと文章が現れ、私たちの祖先が現れたのは20万年前であり、一世代を20年とすると、我々が人間になってからのご先祖様は1万世代になるという。そしてここにある点ひとつが一世代を表している。

我々はこの点の数ほどの世代交代を重ねてきたが、車や電気、水道のある世代は点8個分つまり8世代160年、コンピューターや携帯電話のある世代は点3個分3世代60年、スマホ、フェイスブック、インターネットのある世代は点1個1世代20年しか経っていないとある。

つまり1万点から数点を除いたほぼ1万世代が狩猟採集生活をしてきたのだから、現在のインターネット社会に適応していないのも当然だという。

ところで、世代(generation)とは普通30年と解されている。赤ちゃんが生まれ大きくなり結婚して子供を持つまでの一サイクルの期間を一世代というが、現代ではほぼ30年だ。

しかし私が子供の頃、たった半世紀前は結婚適齢期とは男25〜30歳、女20〜25歳でした。それを過ぎると変わり者とか行き遅れなんてひどいこと言われたものです。

ちなみに昭和16年に結婚した私の両親は親父31歳、母28歳で当時としては晩婚でした。それは戦争中という非常事態だったからです。

童謡「赤とんぼ」には「十五でねえや〜は嫁に行き♪」とありますが、この歌が作られたのはちょうど100年前の1921年でした。

織田信長の正妻と結婚したのは15歳で濃姫は14歳、その前の側室 吉野とは信長14歳、吉野10歳という説もある。11歳では子供を産めないのでは? まあ当時は政略で縁を結ぶため子供でも結婚というのはありましたけど。

徳川吉宗が結婚したのは22歳、嫁さんは15歳。

昔は一般人も早婚でふつうは20歳前、20〜28は中年増、29過ぎたら大年増と呼ばれた。今の日本では大年増しかいない。とにかく昔は結婚が早かったのです。

日本人の平均寿命は江戸時代中期以降は20歳を超えているが、戦国時代以前は20歳未満、

平安時代以前は15歳未満だった。

平安時代以前は15歳未満だった。

平均寿命が短いとは、皆が15歳で死んだり、老人になるのが早かったわけではない。昔だって70歳あるいはそれ以上長生きした人はたくさんいる。乳幼児とか子供のときに死ぬ子供が多かったということです。

江戸時代は手厚く保育された大名の子でさえ乳幼児死亡率は23%、明治になっても乳幼児死亡率は15%だった。

ちなみに2017年の乳児死亡率は0.19%である。

誕生日前に多くの子供が死亡していたから平均寿命が短いのは当然だ。

ということで今の人類が出現してからの一世代を、20年とすることは間違いではない。

私はこの点々ばかりのページを見て大いに感動というか衝撃を受けた。だって自分とネアンデルタール人は、たった1万世代しか離れていないのだ。

1万というとゼロが4つと思うととんでもなく大きな数だが、開き2ページを埋める点々の数を見ると、そんなに多くの数じゃない。

たった2ページに打たれた点々の数の親子関係でネアンデルタール人と自分がつながっているってものすごくすごいと感動しないか?

それが本日のテーマだ。

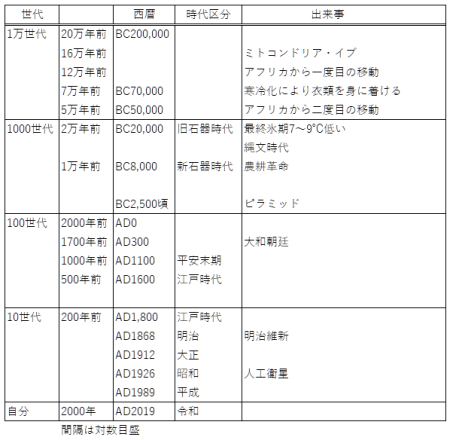

さて人間の歴史を簡単にみると

- 700〜1000万年前 人とチンパンジーの祖先が分化

- 400〜700万年前 猿人(アウストラロピテクス)

- 240〜260万年前 ホモ属の登場(ホモ・ハビリス)

- 20〜30万年前 ネアンデルタール人

最近はネアンデルタール人もホモ・サピエンスとする説も多い - 16万年前 ミトコンドリア・イブ

- 4〜5万年前 現生人類 5万年前ごろにアフリカをでたホモ・サピエンスを呼ぶことが多い

ネアンデルタール人の姿形は昔からいろいろな想像図が描かれてきたが、現在では今風の服装をして街角に立っていれば、誰もネアンデルタール人とは気づかない程度の違いしかないといわれている。最近のネアンデルタール人の想像図は現代人と変わらない

現生人類の簡単な年表

最近ではアフリカ脱出時期や脱出回数に諸説あり、また我々はネアンデルタール人と交雑した子孫とか、人種が分かれたのは77万年前だとかさまざまな論や説があふれている。またアフリカから人類が旅立ったのは集団として数回のみと言われていたが、今はゾロゾロダラダラと移動していたという説もある。……実際は家族が獲物を追いかけているうちに、いつのまにか遠くに移動していたということだろう。

まあ新たな発見があるたびに書き換えられる学問だから、大体の流れを把握しておけば生きていくに十分だ。20万年も20年一世代というのも目安とみてもらえばよい。

ここからが本題だ

20万年前、頭脳や体つきは現生人類と同じとしても、裸で狩猟と採集だけしていたご先祖が、いかにしてパソコンがなければ死んじゃう私や息子のように進化(退化)してきたのだろう。

現代から行ってみよう。

私が1949年に生まれてからの70年間はものすごい変化があった。暖房ひとつとっても木炭のコタツから電気こたつになり、石油ストーブになり石油ファンヒーターになり、エアコンになった。いろいろな要素での違いをまとめてみよう。

- 私 昭和〜令和時代 1949〜

住居 木造長屋⇒木造戸建て⇒鉄筋コンクリートの集合住宅

暖房 木炭こたつ⇒電気こたつ⇒石油ファンヒーター⇒エアコン

冷房 うちわ⇒扇風機⇒エアコン

冷房 うちわ⇒扇風機⇒エアコン

衣類 綿や合成繊維を主とするシャツ、ズボン

履物 革製や布製の靴

食物 主食は米、野菜や魚を副菜として、肉ときどき食べる。

仕事 手書き⇒ワープロ⇒パソコン/プリンター

トイレ 汲み取り⇒浄化槽⇒水洗

水 市営水道

炊事 マキのかまど⇒プロパンガス⇒都市ガス⇒IH加熱

照明 白熱電球⇒蛍光灯⇒LED

持病 高脂血症、近視

-

親父 大正〜昭和時代 1912(明治45年)〜1979

住居 木造軸組工法

暖房 火鉢⇒木炭こたつ⇒電気こたつ

冷房 うちわ⇒扇風機

冷房 うちわ⇒扇風機

衣類 綿や合成繊維を主とするシャツ、ズボン

履物 革製や布製の靴

食物 主食は麦飯、野菜や魚を副菜として食べる。肉はほとんど食べず。

仕事 運転手、書類はすべて手書き

トイレ 汲み取り(業者に依頼)

水 井戸⇒市営水道

炊事 かまど、マキ(購入)

照明 ランプ⇒白熱電球⇒蛍光灯

持病 高血圧、狭心症

- 祖父 明治〜昭和時代 1888頃〜1940

住居 木造軸組工法

暖房 囲炉裏

暖房 囲炉裏

冷房 なし(必要なかったのかもしれない)

衣類 綿を主とする着物、ふんどし

履物 草履や地下足袋

食物 主食は麦飯、野菜を副菜として食べる。肉は食べず。

仕事 農業

農機具は全金属性 脱穀は足踏み脱穀機

トイレ 汲み取り(自分が汲んで肥溜めに運ぶ)

水 井戸

炊事 かまど、マキ(山で柴刈り)

照明 灯油ランプ

持病 たぶん……寄生虫、栄養失調、結核、高血圧

三代でずいぶん変わった。いや一人の人が子供の時から大人になるまでに大きくそれこそドラスティックに変わってきた。

上記には女系は書いてないが、私の母は人力車に乗ったことがあるという。昔、人力車に乗るのはお金持ちとか芸者で、一般人はなにかあっておめかししたときくらいだったそうだ。我が家では先祖をたどっても祖父の代までしかわからない。というのは日本の戸籍が整ったのは1898年なので、どの家庭でも市役所に行けばそこまでは除籍謄本(鬼籍謄本)をとれる。しかしそれより先になると信頼できる記録はない。

旧家だと家系図があるかもしれないし、古くから住んでいる人なら菩提寺にいけば過去帳があるかもしれない。

田舎で私の一族の本家と呼ばれている家には敏達天皇からの家系図があるが、それがまったくの偽物なのは言うまでもない。本家といっても我が家とどういうつながりなのかも判然としない。明治維新の前、分家した子孫じゃねえか? 程度の話だ。

本家でさえ代々水飲み百姓で、江戸時代末期に新潟のほうから流れてきたという言い伝えしかない家系である。そんな家柄で敏達天皇もないよね!一方私の母の祖父は、江戸時代末期に伊達藩の侍だった。明治初期に

秩禄 廃止となり、俸禄がなくなった。つまり失業して福島県の親戚を頼ってきたという。

伊達政宗は福島県の戦国大名である田村氏から正室を貰っていたので、そのときに田村領から仙台に付いていった侍もいたのだろう。

あるいはその後、田村藩にお家騒動があり、そのとき伊達政宗がこれを納めた結果、伊達藩の属領化した。そういう関係かもしれない。

あるいはその後、田村藩にお家騒動があり、そのとき伊達政宗がこれを納めた結果、伊達藩の属領化した。そういう関係かもしれない。

そして300年近くときが経っても、仙台の分家と元田村領の本家の付き合いはあったのではないかと思う。今でも郡山市には母方の本家(郡山にずっと住んでいた一家でなくも仙台から帰ってきた一家)があり、そこには仙台からきた証拠(刀とか書き物)もある。もちろん親戚を頼って福島県に戻っても、水飲み百姓になるしかなかった。

ともかく母方は江戸時代半ばまで信頼性高く先祖がたどれる。といっても、それが何だといえば何の意味もない。注:大名 田村氏の領地は、現在では田村市、三春町、郡山市、須賀川市などに分かれている。それだけ勢力があったのだろう。

おっと田村氏は初代の征夷大将軍とされる坂上田村麻呂の子孫を称していたが、それはまったくの嘘らしく、藤原かなにか中央から地方に下った子孫が田村を僭称したらしい。もちろん一般人は明治維新以前は家系をたどれないといっても、祖先がいなかったわけではない。すべての人は江戸時代どころか、弥生時代、縄文時代、さらにはアフリカのミトコンドリア・イブまでつながっているのだ。

天皇家は126代とか菅原通済は道真の36代目とか称している。前述のように我が家は3代しかたどれないが、明治になって突然発生したわけではない。

誰かが言ったが、天皇家と我々庶民の違いは家系図がないことだけだ。

- 15代前ご先祖様 300年前 1700年頃 江戸時代

住居 掘っ立て小屋

住居 掘っ立て小屋

暖房 囲炉裏

冷房 なし

衣類 麻を主とする着物

履物 草履

食物 主食はヒエ、粟。野菜を副菜として食べる。

魚はめったに、肉は皆無。

仕事 農業

農機具は一部金属を使用。脱穀は千歯こき

トイレ 汲み取り

水 井戸

炊事 かまど

照明 囲炉裏

文字上は祖父の時代と大して変わらないが、その内容は相当違うだろう。例えば家にガラス窓はないだろうし、畳もなかったと思う。布団も風呂もなかったのは間違いない。

- 25代前ご先祖様 500年前 1400年頃 戦国時代

ご先祖様が水飲み百姓であったことは、侍や貴族であった可能性よりはるかに高い。言い伝えのように新潟の農民だったとすると、上杉謙信に駆り出されて竹やりを持ち雑兵として参戦していたのだろうか?

戦に行ったとしても農閑期の短期間であったろうし、戦死率も微々たるものだったろう。そしてそれ以外の時期は小作あるいは小規模自作農として畑を耕していたに違いない。

当時の農機具は全金属性というのは少なく、鍬でも刃の先端のみが金属とかあるいは全木製とかで能率は上がらなかったそうだ。

時代はどんどんさかのぼる。

- 50代前ご先祖様 1000年前 900年頃 平安時代

住居 竪穴式住居

住居 竪穴式住居

暖房 囲炉裏

冷房 なし

衣類 麻を主とする着物。

ふんどしは6世紀にはあったらしい。

履物 草履

食物 主食はヒエ、粟。野菜を副菜として食べる。

魚はめったに食べず、肉は皆無。

仕事 農業 農機具はほとんど木製で金属は使われていない。

トイレ どうだったのだろう?

水 井戸? 川?

炊事 かまど

照明 囲炉裏

- 100代前ご先祖様 2000年前 西暦ゼロ年頃、弥生時代末期

この時代の衣類は、体に合わせて裁ち縫ったものではなかったようだ。魏志倭人伝(AD280頃)によると

「男子は冠をかぶらず木綿の布で頭を巻き、衣は幅広い布をただ結び重ねるだけで、縫うことはない。婦人は髪を結ったりおさげにし、衣は単衣のようにし、真中に穴を開けて頭を通して着るだけである。人々ははだしである」

すると50代1000年の間に衣類は体に合わせて進化し、履物なども発生進化したことになる。

50代にわたって平均的に変化していったのか、あるいは階段状に改革が起きたのか興味がある。明治4年の「散髪脱刀令」のように一挙に革新がされたこともあるだろうし、着物を着る女性が減ったように何十年もかかった変化もあっただろう。

- 200代前 4000年前 縄文時代末期

三内丸山遺跡があったのは5900年前から4200年前というから、ずばりこの時代だ。

すべてにわたって100代前より原始的だったろう。当時日本列島の人口は8万人といわれる。

すべてにわたって100代前より原始的だったろう。当時日本列島の人口は8万人といわれる。

この小さな市程度の人口が本州から沖縄までに分布していた。均一だとすれば1県当たり2000人。人間みな兄弟でなく周りの人は皆親戚だったのは間違いない。

私のご先祖様はどこかで目立たないような暮らしをしていたに違いない。間違っても指導者とか宗教の中心人物などではなく、台本に「ある男」とか「通りすがりの女」なんて書かれるような役割をしていたに違いない。

狩猟採集といっても具体的にはどんなくらしだったのか?

三内丸山では栗の果樹園を作っていたという。今の東北・北陸では四季を通じて食べ物が得られるとは思えない。何を採っていたのだろう? ひもじい日が続いたんじゃないだろうかと心配してしまう。

- 500世代前 1万年前 縄文時代初期

既に日本列島には日本人が住んでいただろうけど、その人口はわずかで26万人といわれる。実は縄文時代初期のほうが末期より人口が多い。

コミュニティ外との交流はほとんどなかったのかといえばそうでもない。伊豆諸島の神津島の黒曜石が本州各地に運ばれて使われていたという。

コミュニティ外との交流はほとんどなかったのかといえばそうでもない。伊豆諸島の神津島の黒曜石が本州各地に運ばれて使われていたという。

ご先祖様はやはり特徴もなく無名で、どこにでもいるような人間だったのだろうと思う。

だいぶ前に、船橋市の飛ノ台遺跡(注6) というところに行った。約7000年前(BC5000)に竪穴住居25軒で暮らしていた跡という。この遺跡は縄文土器のかまどが発見されたことで有名なところだ。

私のご先祖もどこかで同じような土器とかまどを使って炊事していたに違いない。ところでどんな姿形をしていたかに興味がある。

1万年前のイギリス人は肌は褐色、髪の毛は濃茶、瞳は青だったという。アフリカを出た人間は肌は黒く、瞳は濃茶だったはずだから、だんだんと紫外線が弱い気候に合わせて変化してきたのだろうけどまだいわゆる白人まで進化(別に白人が進化しているというわけではないが、生物の場合変化を進化という)していなかったのだろう。

となると私のご先祖に限らず当時の縄文人も似たような風貌だったのではないだろうか?目が青いとは思えないが、アフリカ、中東、中央アジアそして日本列島とだんだん日差しが弱くなってきたから、肌は我々までは薄くないけど黒人と我々の間くらいではないのかな?

縄文人の姿形として多数の絵とか復元図を見るが、ほとんどは今の日本人の目の色、肌の色のまま、体をゴツクしたり、ひげを加えた程度だ。

イギリスの1万年前の人をみると、現代のイギリス人とは相当違う。たった1万年でこれだけ違うのだから、人間の進化というのはものすごい速さだ。だから本当の縄文人は、よくある復元図よりもっと今とは違っていたように思う

500代前の人にぜひ会ってみたい。もちろん言葉なんて通じないだろうけど、注:現代では人種は存在しないという説が優勢だ。人種差別の反動だろうか。人種があろうがなかろうが、現実に肌の色や眼の色は多様であり、そしてそれが(進化の観点からは)短期間で変わったことに私は驚くというか感動してしまう。

- 1000世代前 2万年前

日本列島に人が住み着いたのは38,000年前らしい。だから2万年前はもちろん人が住み暮らしていた。暮らしは完全に新石器時代の暮らしだ。住まいは洞窟とか木々を組み合わせて草木で壁にした程度。

最古の土器は15,000年前というから、まだ調理といっても焼くくらいしかなかったと思う。ちなみに調理の方法5つあるという

(注7) - 焼く…200万年前からあったとされる。

直火焼き、石焼き、灰焼きがあった。 - 煮る…1万年前、土器の発明によって生まれる。

どんぐりの粉を焼いてパンを作る。

- 揚げる…煮ると同じく土器が発明されてから

イノシシの油で揚げたクッキー - 蒸す…7000年前に始まる。

- 炒める…意外と新しく北宋(10世紀)の時代に磁器を作る石窯を利用して始まったという。

注:上記に、「茹でる」と「和える」を加えて7つとする場合もある。

「茹でる」は土器発明後で煮ると同じく1万年前から、「和える」は鎌倉時代に禅宗と始まると言われる。

進歩というのは全方位で起きたわけで、暮らしのレベルアップも大変だなあ〜

この時代になると、もうまったく我々とは別の生き物なんだろうなあ〜

まず肌の色、目の色、髪の毛の色がどうだったのか?

- 焼く…200万年前からあったとされる。

- 2500世代前 5万年前

アフリカを5万年前に出た人々はみんな黒人だったのは間違いない。旧約聖書に出てくるアダムとイブとかは(もし実在するなら)黒人だったらしい(注8)。

そういう人たちがだんだんと北進し寒さ、乏しい日光に適応してメラミンが少なくなって白人ができたそうだ。白人が金髪碧眼になったのはほんの数千年前の事らしい。

しかし今現在、眼の色、肌の色、顔かたち、体の大きさなど、いろいろな点で大きな違いがあるが、それがたった数百世代で変わってきたとは信じられない。

熱帯に住む白人は白内障や皮膚がんになりやすいと言われているが、何代も住み続けると皮膚の色が濃くなってくるという。数百年住み続けると相当肌が濃くなるという記事があった。

ちなみにインド人は肌が黒いけど白人なんだそうです。

- 5000世代前 10万年前

遠すぎてかすんで良く見えない。たぶん当時の私の先祖は中近東かあるいは中央アジアあたりにいただろう。さすらっていたのか、定住していたのかそれはわからない。

しかし日々の暮らしを思い悩んだり、息子の嫁とのもめごとで参ったりはしてなかったのだろうと思う。いやそうであってほしいと思う。

![]() 我が家のこれから

我が家のこれから

我が家の家系は私の息子で終了だ。息子は40となった今も独身、たぶん未婚で終わるだろう。嫁に行った娘も小梨でもう孫が生まれるあてはない。

とはいえ嘆くこともない。人間は社会的動物だから、過去に生きた人たちはすべて私のご先祖で、未来に生きている人たちはみな私の子孫と考えてよい。

大河小説を超える何千年もの長きを描いた小説も多々あるが、そこではたて糸になる人たちが直系のケースあるし、全く無関係の人たちのケースもある。

ジェームズ・ミッチナーの「人間の歴史

とはいえある人の10代目の子孫といっても、その遺伝子は1024分の1に過ぎない。そしてそのとき10代前の先祖の遺伝子を受け継いだ人は、1000人以上いるだろう。それは3σの誤差で切り捨てられるレベルであり、血がつながっているとはいえないだろう。

アイザックアシモフの「銀河帝国の興亡 これが現実ではなかろうか。

これが現実ではなかろうか。

三国志で○○は先の帝国の○○王の子孫なんていうつながりを持ち出すのは権威付けなんだろうけど、科学的(それとも統計的か?)に意味がない。

戦国時代や江戸時代に大名が貴族にお金を払って家系図を作らせたのは有名な話。

そんなこと気にせずに、それぞれが自分が置かれた立場で最善を尽くせば人間の歴史になにかを加えることができるだろう。そして人間の集合体は悠久の川の流れのように歴史を紡いでいくのだろう。すばらしいことじゃないか。

![]() 本日の豆知識

本日の豆知識

では今までに生まれた人間は何人いたかと質問したい。

今70億人(2011)いるらしい。1万世代というと……過去現在までに存在した人間は何人だ?

実は人間として生まれた人は1200億人くらいで、そのうち70億人が生きている。これは過去から存在した人間の6%が今生きているということになる。

おかしいぞなんていってはいけない。ここ1世紀の人口爆発がいかにすごいかということだ。アフリカを脱出した人たちは数千人といわれる。キリストの時代の世界人口は2億といわれる。私が子供の時、世界人口は30億と習った。わずか60年で人口倍増だ。

温暖化よりも環境汚染よりも怖いのは人口爆発だ。

注1 |

「スマホ脳」、アンデッシュ・ハンセン、新潮新書、2020 | 注2 |

「寄生虫なき病」、モイセズ・ベラスケス・マノフ、文芸春秋、2014 |

注3 |

人体600万年史(上)(下)、ダニエル・リーバーマン、早川書房、2015 | |

注4 | 注5 |

最近はこの絵がネアンデルタール人の実像だとするものが多い。しかしいわゆるコーカソイド(白人)が成り立ったのは数千年前といわれており、20万年前のネアンデルタール人が金髪碧眼という可能性はまずないんじゃないか? |

注6 | ||

注7 | ||

注8 |

エジプト文明を作った人たちは黒人だったそうだ。同時代のモーゼやソロモン王も黒人だったという。古代ローマでは白人も黒人も混在していて人種差別はなかったらしい。皇帝セプティミウス・セウェルスは黒人だった。 イエス・キリストも黒人だったという説もある。

人種による能力の差はない。短距離ランナーは西アフリカ人、中長距離ランナーはケニア人に限られる。 | 注9 |

「人間の歴史」3部作、ジェームズ・ミッチナー、河出書房、1967 |

注10 |

「銀河帝国の興亡」アイザック・アシモフ著 その後別の出版社からも発行され、タイトルは「ファウンデーションシリーズ」「銀河帝国の興亡史」などつけられる。 |

独り言にもどる

推薦する本にもどる