*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。

ISO 3Gとは

磯原が着任した翌週の金曜日、磯原の歓迎会だ。

磯原は東京には一度も住んだことがなく、飲んだこともない。会社は大手町の南端にある。最寄り駅の大手町駅には4つの路線が通じていて、しかも多数の出入口があるので、初めて来た人は途方に暮れる。実はこの駅は大人でも迷子になりやすくて有名らしい。

不肖おばQは、何度 駅構内で迷ったことか、もう数えきれない。だからなるべく近づかないことにしている。経団連会館に行くのに大手町以前に地下鉄で行かず、山手線で東京駅で降りて歩いて行く。空が見えれば迷子になる心配は絶対ない。歩いてもたかだか10分だ。

磯原は通勤してまだ1週間、利用した出入口は1か所のみ、それ以外は全くわからない。

飲み会の店を聞いても、何番出口を出てからと聞いても磯原がたどり着けそうない。途方に暮れた磯原を見て、奥井が一緒に行きましょうと声をかけてくれた。

もっとも定時になると課長以下全員が席を立ったのでみんなそろってゾロゾロと会社を出た。それでも土地勘が全くない磯原なので、帰るとき大丈夫かと心配である。

すでに暗くなっており歩いた道など覚えられない。だが東京駅の北側というのは分かった。そして山手線が走るのが見えたので、あれをたどって行けば東京駅だから帰れるとは思う。

どこにでもあるチェーン店の居酒屋である。メニューも同じ、店員が外国人でイントネーションがおかしいのも同じ、値段も……値段は田舎より高めだ。土地代が高いのだからそれは仕方がない。

居酒屋で上座も下座もないだろうが、壁を背に課長が座り、その両脇に磯原とアメリアが座らせられた。

おっと、座敷ではなく椅子席だ。アメリアに座る習慣があるのかどうか知らないが、実は磯原こそ生まれた時から椅子の暮らしだ。座るとか胡坐の暮らしをしたことがない。

おっと、座敷ではなく椅子席だ。アメリアに座る習慣があるのかどうか知らないが、実は磯原こそ生まれた時から椅子の暮らしだ。座るとか胡坐の暮らしをしたことがない。

しびれが切れたらと考えると、幹事グッドジョブである。

幹事の奥井が開会の辞を述べて鈴木課長にバトンタッチする。

本日の歓迎会の参加者は次の通り

| 職務/役職 | 備考 | ||

| 鈴木正信 48歳 | 施設管理課長 | 工場の環境課長上がりで現場のことは何でも知っている。社内政治力ゼロ | |

| 山下一郎 51歳 | 公害担当 | 工場の環境管理を経験して本社に来て10年 | |

37歳 | 第二種電気主任技術者、エネルギー管理士(電気)、入社以来工場省エネ一筋で15年 | ||

| 奥井正和 35歳 | 廃棄物担当 | 入社以来ずっと本社勤務、泥臭いことより業界団体や審議会の華やかな活動が大好き | |

25歳 | 研修生 | アメリカ法人勤務。研修生として1年間本社勤務予定、二世でハーフ、アメリカの某大学のマスター | |

| 柳田ユミ 41歳 | 庶務担当 | 一般職だが責任感が強い、170センチの長身 |

![]() 「今のたびの職制改正は何度も説明したからご理解いただいていると思う。部署の所属と名称は変わったが、仕事は従来と変わらない。

「今のたびの職制改正は何度も説明したからご理解いただいていると思う。部署の所属と名称は変わったが、仕事は従来と変わらない。

本日は新しい施設管理課の発足会と、新たに加わった磯原晋作君とアメリア・吉本さんの歓迎会とを兼ねている。もっとも磯原君は皆と一緒というより本部長室の大内参与と仕事をすることが多いだろうし、アメリアさんは研修が目的だから広報その他の部門に出かけることが多いと思う。

だが二人とも東京も本社も初めてだから、社内の状況説明とか関係部門の人を紹介するなど協力してほしい。

では乾杯しよう」

乾杯の後、すぐに隣同士の雑談が始まる。

![]() 「職制改正はしょっちゅうとは言わないけどままあることでどうこうないけど、部署名が環境から施設管理に代わって残念だわ」

「職制改正はしょっちゅうとは言わないけどままあることでどうこうないけど、部署名が環境から施設管理に代わって残念だわ」

![]() 「ほう、ユミちゃん、それはどうして?」

「ほう、ユミちゃん、それはどうして?」

![]() 「つい先週、大学時代の友達で今もOLしている仲間と同級会をしたのよ。家庭に入っちゃうともう話題が合わないのね。独身と既婚合わせて6・7人かなあ〜、毎年今頃会っているのよ。

「つい先週、大学時代の友達で今もOLしている仲間と同級会をしたのよ。家庭に入っちゃうともう話題が合わないのね。独身と既婚合わせて6・7人かなあ〜、毎年今頃会っているのよ。

まあ、それはともかく、部署の名称が変わったと言ったらみんなが言うのよ、環境部ならかっこいいけど施設管理課って古臭いって」

![]() 「古臭い……確かにカビ臭そうですね」

「古臭い……確かにカビ臭そうですね」

![]() 「そうかなあ〜、オレはバブル時代に入社してから、ずっと工場で公害防止を担当してきた。1990年代初め公害対策基本法が環境基本法に名前が変わったが、中身は変わらない。工場の環境部門って昔も今も公害を出さないことだと思う。そもそも環境って何ですか?」

「そうかなあ〜、オレはバブル時代に入社してから、ずっと工場で公害防止を担当してきた。1990年代初め公害対策基本法が環境基本法に名前が変わったが、中身は変わらない。工場の環境部門って昔も今も公害を出さないことだと思う。そもそも環境って何ですか?」

![]() 「山下さんは1960年代生まれですか……当時は公害真っ盛りでしたね。もちろん山下さんは子供時代の公害なんておぼえてらっしゃらないでしょうけど。私は山下さんより15も年下ですから公害なんて見たことありません。しかし大学は環境専攻でしたから公害時代のことは詰め込まれました。

「山下さんは1960年代生まれですか……当時は公害真っ盛りでしたね。もちろん山下さんは子供時代の公害なんておぼえてらっしゃらないでしょうけど。私は山下さんより15も年下ですから公害なんて見たことありません。しかし大学は環境専攻でしたから公害時代のことは詰め込まれました。

ともかく山下さんが入社してから公害問題なんてなかったでしょう?」

![]() 「1960年代のような公害問題はなかったけど、なくなったわけじゃない。ダイオキシンが騒がれたのは1990年代半ばだった。環境ホルモンてのもあったな。もっともあれは公害といえるかどうか分からないが」

「1960年代のような公害問題はなかったけど、なくなったわけじゃない。ダイオキシンが騒がれたのは1990年代半ばだった。環境ホルモンてのもあったな。もっともあれは公害といえるかどうか分からないが」

![]() 「あった、あった。ダイオキシンは大騒ぎだったな。うちの会社はどこの工場でも焼却炉があったが、騒ぎが起きてすぐに全部廃止したよ。とんでもないお金がかかった。

当時ダイオキシンは最強の毒というだけでなく、自閉症、ADHDその他発達障害の原因だといわれたね

「あった、あった。ダイオキシンは大騒ぎだったな。うちの会社はどこの工場でも焼却炉があったが、騒ぎが起きてすぐに全部廃止したよ。とんでもないお金がかかった。

当時ダイオキシンは最強の毒というだけでなく、自閉症、ADHDその他発達障害の原因だといわれたね

![]() 「課長も覚えてらっしゃいますか?

廃棄物焼却も炉の改良や運転条件などをいろいろと対策して、数年前には当時のダイオキシン排出量の1%程度になったと報道されていましたね

「課長も覚えてらっしゃいますか?

廃棄物焼却も炉の改良や運転条件などをいろいろと対策して、数年前には当時のダイオキシン排出量の1%程度になったと報道されていましたね

そして大きな疑問ですが、それほどダイオキシンが減ったのに自閉症やADHDの児童は増える一方。1998年に2,4000人だったのが、18年後の今10倍に増えたそうです

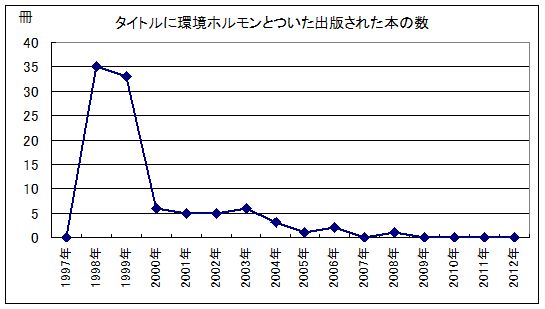

![]() 「環境ホルモンもSPEED'98

「環境ホルモンもSPEED'98

でもそれでも危ないと騒ぐ人は減らないようだし、あれから15年以上経ってるのに、環境ホルモンがタイトルの本が売られています」

注:環境ホルモンと題する本は2009年以降発行されていない。だが店頭にはあるし、なくてもアマゾンで買える。どういう人が買うのだろうか?

環境ホルモン本を書いた人たちは、その責任をどう考えているのか?

![]() 「マスコミが視聴率稼ぐために、環境問題をだしにしたってことじゃないのか。すべてはお金のため」

「マスコミが視聴率稼ぐために、環境問題をだしにしたってことじゃないのか。すべてはお金のため」

![]() 「ダイオキシンで死んだ人より、ダイオキシンで食べている人のほうがずっと多いって語ったのは誰だったかしらね

「ダイオキシンで死んだ人より、ダイオキシンで食べている人のほうがずっと多いって語ったのは誰だったかしらね

![]() 「マスコミお得意の捏造報道ですか」

「マスコミお得意の捏造報道ですか」

![]() 「捏造かどうかはともかく、AテレビとかA新聞が煽ったのは事実よね」

「捏造かどうかはともかく、AテレビとかA新聞が煽ったのは事実よね」

![]() 「およそ環境管理に従事している者で、環境ホルモン騒動やダイオキシン狂想曲に恨みを持たない人はいないのではないだろうか?」

「およそ環境管理に従事している者で、環境ホルモン騒動やダイオキシン狂想曲に恨みを持たない人はいないのではないだろうか?」

![]() 「日本のパーティーってお仕事の延長なんですか? ここは居酒屋でなく会議室だったりして」

「日本のパーティーってお仕事の延長なんですか? ここは居酒屋でなく会議室だったりして」

![]() 「へえ、こんな居酒屋で飲むのがパーティーなの?」

「へえ、こんな居酒屋で飲むのがパーティーなの?」

![]() 「アメリカでも仕事で飲むことはあるし、business drinking partyとかいうわ。

「アメリカでも仕事で飲むことはあるし、business drinking partyとかいうわ。

それはともかく、柳田さんの話を聞こうよ」

![]() 「仕事の延長じゃなくてさ、オンとオフが逆転しているのが日本なのよ」

「仕事の延長じゃなくてさ、オンとオフが逆転しているのが日本なのよ」

![]() 「オン・オフの逆転? それは新しい学説ですな」

「オン・オフの逆転? それは新しい学説ですな」

![]() 「そうよ、不肖この柳田博士の研究成果なの。私は仕事の時間に馬鹿話をして、お酒を飲んだら仕事の話をするのがサラリーマンの標準仕様かと思っているの」

「そうよ、不肖この柳田博士の研究成果なの。私は仕事の時間に馬鹿話をして、お酒を飲んだら仕事の話をするのがサラリーマンの標準仕様かと思っているの」

![]() 「それは……そうとも言えそうだな」

「それは……そうとも言えそうだな」

![]() 「だって就業時間に歓迎会のことを打ち合わせて、歓迎会で環境問題を語るとは、なんて仕事熱心なんでしょう、スバラシイわ、皮肉だけど」

「だって就業時間に歓迎会のことを打ち合わせて、歓迎会で環境問題を語るとは、なんて仕事熱心なんでしょう、スバラシイわ、皮肉だけど」

![]() 「分かった・分かった、そもそもはユミちゃんが所属部署の組織名が環境から施設管理になって残念ということだったね。

「分かった・分かった、そもそもはユミちゃんが所属部署の組織名が環境から施設管理になって残念ということだったね。

先日、磯原君が転勤前に挨拶に来たときのことだがね、最近は大学でも企業でも環境を冠した学部や部署がどんどんなくなってきたという話をしたんだ。すると磯原君は、それは環境ブームが去ったのではなく、環境が各部門に浸透して内部化されたからだというんだ」

注:「冠する」とは名称や称号などを名前の上に付けることをいう。冠称ともいう。頭に財閥とか親会社の名前を付けた、例えば日立金属とかソニー損保のような会社を冠称会社と呼ぶ。冠称を許されることはとても名誉なことと聞く。

![]() 「ええと、どういうことでしょうか?」

「ええと、どういうことでしょうか?」

![]() 「アメリカは知らないが、日本では1990年代に多くの大学で環境学部とか環境何々と付く学部や学科がたくさん創設された。そして環境問題を教えたわけだ。だが2010年頃にはその多くが廃止されたり看板を架け替えた、ああ名称を変えたという意味だ。

「アメリカは知らないが、日本では1990年代に多くの大学で環境学部とか環境何々と付く学部や学科がたくさん創設された。そして環境問題を教えたわけだ。だが2010年頃にはその多くが廃止されたり看板を架け替えた、ああ名称を変えたという意味だ。

それは環境が大事でなくなったからではなく、環境投資・環境性能・グリーン調達なんて言葉が企業に浸透してルーチン業務に取り込まれたからということだ」

![]() 「なるほど。アメリカではどうなんでしょうねえ〜、確かにenvironmentalと付く学部はあまりありませんが……元々少ないのかな

「なるほど。アメリカではどうなんでしょうねえ〜、確かにenvironmentalと付く学部はあまりありませんが……元々少ないのかな

![]() 「大学で環境の付く学部がはやったと同じ頃、企業においても従来は施設管理課とか公害防止課という部門の名称を環境課とか環境管理課と改名するのが流行りました。

「大学で環境の付く学部がはやったと同じ頃、企業においても従来は施設管理課とか公害防止課という部門の名称を環境課とか環境管理課と改名するのが流行りました。

今思い出したんですが……ISO審査を受けたときのこと、その半年前に施設管理課を環境管理課と呼び名を変えていたのです。

審査員が、部門名に環境をつけるとはすばらしいことだ、それだけ経営層の環境意識が高いからだとお褒めの言葉がありました

![]() 「うーん、ということは環境が付いているとかっこいいのかなあ〜」

「うーん、ということは環境が付いているとかっこいいのかなあ〜」

![]() 「でも施設管理課という名前なら、工場にある施設を管理……つまり導入から維持そして更新とか廃棄までをお守する部門だってわかります。名は体を表すといいますね。じゃあ、環境管理課ってなんですかね?」

「でも施設管理課という名前なら、工場にある施設を管理……つまり導入から維持そして更新とか廃棄までをお守する部門だってわかります。名は体を表すといいますね。じゃあ、環境管理課ってなんですかね?」

![]() 「環境管理って英語でどういう意味なんですか、アメリアさん?」

「環境管理って英語でどういう意味なんですか、アメリアさん?」

![]() 「environmental controlというと、設備管理なら仕事の生産性を高めるために物理的な職場環境、レイアウトとか室内環境を良くすることかなあ〜、安全衛生ならけがや病気発生のリスクをさげると

「environmental controlというと、設備管理なら仕事の生産性を高めるために物理的な職場環境、レイアウトとか室内環境を良くすることかなあ〜、安全衛生ならけがや病気発生のリスクをさげると

![]() 「どのみち我々人間が地球環境どころか工場の周囲の環境を管理、つまり制御なんてできませんよ。ISO14001規格では人間が環境をコントロールできないという前提で、人間活動によって生じる環境影響を少なくするように発生源や使用方法などを管理しろと書いてありますね」

「どのみち我々人間が地球環境どころか工場の周囲の環境を管理、つまり制御なんてできませんよ。ISO14001規格では人間が環境をコントロールできないという前提で、人間活動によって生じる環境影響を少なくするように発生源や使用方法などを管理しろと書いてありますね」

![]() 「ええっと、それって環境側面のことですか?」

「ええっと、それって環境側面のことですか?」

![]() 「そう考えてます。なぜか日本では一般的にそうは理解されていないようだけど」

「そう考えてます。なぜか日本では一般的にそうは理解されていないようだけど」

![]() 「すごいな、磯原さんはISO規格に詳しいのですか?」

「すごいな、磯原さんはISO規格に詳しいのですか?」

![]() 「いや全然、私はISOなんて曖昧模糊なものは苦手でして、省エネのようにずばり数字で表示されるものが好みです」

「いや全然、私はISOなんて曖昧模糊なものは苦手でして、省エネのようにずばり数字で表示されるものが好みです」

![]() 「環境という言葉の露出が減ってきたのは、もうだいぶ手垢がついてきたから別の言葉を使うようになったんだろう。CSRなんてのもあったな」

「環境という言葉の露出が減ってきたのは、もうだいぶ手垢がついてきたから別の言葉を使うようになったんだろう。CSRなんてのもあったな」

![]() 「CSRですか、2000年頃流行しましたね。それからはESGってのもありましたね」

「CSRですか、2000年頃流行しましたね。それからはESGってのもありましたね」

![]() 「ESGっていうと…そうそうEは環境、Sは社会、Gはガバナンスでしたか、企業が長期的に成長するためにはESGの三つの観点が必要だってやつでした」

「ESGっていうと…そうそうEは環境、Sは社会、Gはガバナンスでしたか、企業が長期的に成長するためにはESGの三つの観点が必要だってやつでした」

![]() 「ESG投資なんて言われたね。結局は金儲けのわけだ」

「ESG投資なんて言われたね。結局は金儲けのわけだ」

![]() 「まあ、そう言っちゃそうですけど、投資してお金儲けするにも環境とか人権とかに配慮しましょうってことで、配慮しないより良いじゃないですか。

「まあ、そう言っちゃそうですけど、投資してお金儲けするにも環境とか人権とかに配慮しましょうってことで、配慮しないより良いじゃないですか。

アメリカでは少年労働とかに敏感で、下手を打つと不買運動なんて起きますから、きれいごとでなく必要なことになっていますよ」

![]() 「でも環境雑誌に書いてあるのは、風力発電でいかに補助金をもらうかなんて特集ばかりですよ。環境や人権に配慮しているようには見えませんね」

「でも環境雑誌に書いてあるのは、風力発電でいかに補助金をもらうかなんて特集ばかりですよ。環境や人権に配慮しているようには見えませんね」

![]() 「環境保護なんて言っても、結局はお金儲けね」

「環境保護なんて言っても、結局はお金儲けね」

![]() 「そして今はSDGsだよね。去年の9月でしたっけ、国連サミットで採択された」

「そして今はSDGsだよね。去年の9月でしたっけ、国連サミットで採択された」

![]() 「政治家とか教授とか経営者など、テレビに出てくる人がみな付けているバッジだろう。

「政治家とか教授とか経営者など、テレビに出てくる人がみな付けているバッジだろう。

よう知らんがいろいろと17項目もあるというじゃないか」

よう知らんがいろいろと17項目もあるというじゃないか」

![]() 「まだ組織が変わる前だったけど、あのバッジを役員や外回りの人に付けさせようと大量に買ったのよ。

「まだ組織が変わる前だったけど、あのバッジを役員や外回りの人に付けさせようと大量に買ったのよ。

国連何とかってとこからしか買えないの。お値段聞いて驚くな!」

![]() 「その話知ってます。何千円もしたって聞きました。高いと言われるディ〇ニーのピンバッジだって2000円しないのに。国連もえげつない。売り手市場でまさに濡れ手に粟ですね。

「その話知ってます。何千円もしたって聞きました。高いと言われるディ〇ニーのピンバッジだって2000円しないのに。国連もえげつない。売り手市場でまさに濡れ手に粟ですね。

もっとも最近はあちこちで売ってますし、お値段もこなれてきたようです」

![]() 「17項目を眺めると、重大なこともあるし、どうでもいいこともあるし、テーマの大中小がめちゃくちゃなんですよ。まさに支離滅裂だ、アハハハ」

「17項目を眺めると、重大なこともあるし、どうでもいいこともあるし、テーマの大中小がめちゃくちゃなんですよ。まさに支離滅裂だ、アハハハ」

![]() 「同感です。気候変動と清潔なトイレが同じレベルってのには笑っちゃいますね。いやトイレはきれいなほうがいいですけど、アハハハ」

「同感です。気候変動と清潔なトイレが同じレベルってのには笑っちゃいますね。いやトイレはきれいなほうがいいですけど、アハハハ」

![]() 「そんなことを聞くと本当に流行色みたいなもんだな。昨年の流行色はESG色でしたが、今年はSDGs色でコーディネートしました。来年は○○でいきましょうか、真面目に考える気になれんな」

「そんなことを聞くと本当に流行色みたいなもんだな。昨年の流行色はESG色でしたが、今年はSDGs色でコーディネートしました。来年は○○でいきましょうか、真面目に考える気になれんな」

![]() 「ISO認証も流行でしょう。そもそもはEU統合で域内の貿易に際してISO9000s認証を必須としたことから、域外の輸出企業にとってはビジネス継続の必須条件になったけど、それに関わる企業は実はごく少数だった。

「ISO認証も流行でしょう。そもそもはEU統合で域内の貿易に際してISO9000s認証を必須としたことから、域外の輸出企業にとってはビジネス継続の必須条件になったけど、それに関わる企業は実はごく少数だった。

でもISO認証すると優良企業と思われるということから認証が流行した」

![]() 「そしてISO9001の流行にあやかって環境ISOを流行らせて……」

「そしてISO9001の流行にあやかって環境ISOを流行らせて……」

![]() 「食品安全、情報セキュリティ、労働安全とどんどん売り出したんですよね。まさに流行歌を売り出すのと同じですよ。流行色は1年ごとだけど流行歌は三月たったら廃れるからよりビジネスに向いている。それでどんどんと新しいマネジメントシステムを出したと」

「食品安全、情報セキュリティ、労働安全とどんどん売り出したんですよね。まさに流行歌を売り出すのと同じですよ。流行色は1年ごとだけど流行歌は三月たったら廃れるからよりビジネスに向いている。それでどんどんと新しいマネジメントシステムを出したと」

![]() 「残念ながらISO認証は、流行歌のCDより高いからそれほど買う人がいなかったと。我が社も当初エネルギーマネジメントシステムを認証する方針だったけど、最終的に認証する必要ないと結論したのは英断だった」

「残念ながらISO認証は、流行歌のCDより高いからそれほど買う人がいなかったと。我が社も当初エネルギーマネジメントシステムを認証する方針だったけど、最終的に認証する必要ないと結論したのは英断だった」

![]() 「それをいうならISO14001だって認証する必要ないですよ」

「それをいうならISO14001だって認証する必要ないですよ」

![]() 「日本では始めることは簡単だが、一旦始めると止めることは簡単ではないんだなあ〜」

「日本では始めることは簡単だが、一旦始めると止めることは簡単ではないんだなあ〜」

![]() 「日本のISO認証は異常よ。日本より人口も企業も多く、GDPも大きいアメリカの認証件数がはるかに少ないってことご存じ?」

「日本のISO認証は異常よ。日本より人口も企業も多く、GDPも大きいアメリカの認証件数がはるかに少ないってことご存じ?」

2015年のアメリカと日本のISO認証状況

| ISO9001 | ISO14001 | |||

| 件数 | 人口100万当たり | 件数 | 人口100万当たり | |

| 33,051 | 103 | 6,064 | 019 | |

| 日 本 | 46,968 | 370 | 25,990 | 204 |

注:この物語は2016年だから、上表はISO survey2015の認証件数、2015年の人口で計算した。(2015年のアメリカ人口321百万人、日本人口127百万人)

なお現在は数字は多少変わったがアメリカより日本の認証件数が多いのは変わっていない。

|

|

| 賞金首 生死を問わず 50,000ドル |

どう考えても認証の効果も怪しいISO認証にかける労力とお金を、技術開発あるいは環境保護活動に使えばと大言している私は、認証制度から賞金がかけられていることは間違いない

なぜ効果も分からないISO認証に、多数の企業が無駄金を払い続けているのか、考えてほしい。

おっと認証ビジネスが成り立っているのだから、あながち無駄ではないのか?

![]() 「なるほど、音楽でもビジネスでも生活でも、アメリカに追いつけというのが日本の行動様式だが、ISO認証だけはアメリカを先行したね。もっともアメリカは日本など気にもしないだろうが」

「なるほど、音楽でもビジネスでも生活でも、アメリカに追いつけというのが日本の行動様式だが、ISO認証だけはアメリカを先行したね。もっともアメリカは日本など気にもしないだろうが」

![]() 「ISOなんて無駄、無駄、無駄金ですよ。死に金ですよ、」

「ISOなんて無駄、無駄、無駄金ですよ。死に金ですよ、」

![]() 「大学の学部名、会社の部署名、ISO認証、みんな流行ですからあまり真剣にならないように」

「大学の学部名、会社の部署名、ISO認証、みんな流行ですからあまり真剣にならないように」

![]() 「とはいっても今年も本社のISO14001審査があり、私が担当なのですよ。そしてISO規格改定になったので、それへの対応が必要らしいです」

「とはいっても今年も本社のISO14001審査があり、私が担当なのですよ。そしてISO規格改定になったので、それへの対応が必要らしいです」

![]() 「審査前にはいろいろ資料や議事録を作らないとならないようだが、最悪昨年のものを日付だけ直せばいいさ」

「審査前にはいろいろ資料や議事録を作らないとならないようだが、最悪昨年のものを日付だけ直せばいいさ」

![]() 「課長、先日 山内参与と話をしたのですが、そのとき厳しく言われましたよ。その場しのぎの仕事をするな、常に最善を尽くせって」

「課長、先日 山内参与と話をしたのですが、そのとき厳しく言われましたよ。その場しのぎの仕事をするな、常に最善を尽くせって」

![]() 「山内参与は表裏のない素晴らしい人だ。あの人は研究者の権化のような人で、捏造とかごまかすということが本質的に許せないんだ」

「山内参与は表裏のない素晴らしい人だ。あの人は研究者の権化のような人で、捏造とかごまかすということが本質的に許せないんだ」

![]() 「そういえば小保方とかいう女性研究者の論文が捏造とかで騒がれたね」

「そういえば小保方とかいう女性研究者の論文が捏造とかで騒がれたね」

注:小保方論文は2014年発表、同年疑義が呈され同年末に退職した。

このお話は2016年4月である。1年過ぎた今は小保方騒動はほぼ収まっている。

![]() 「山内参与はあのニュースをみて怒っていたね。あの人は根っからの研究者で、論文の数では当社でもトップスリーに入るらしい」

「山内参与はあのニュースをみて怒っていたね。あの人は根っからの研究者で、論文の数では当社でもトップスリーに入るらしい」

![]() 「論文の数とはどう数えるのですか?」

「論文の数とはどう数えるのですか?」

![]() 「聞いた話だが、日本の重要な論文を登録しているサイニー

「聞いた話だが、日本の重要な論文を登録しているサイニー

![]() 「CINIIなら私の書いたものも載っていますよ」

「CINIIなら私の書いたものも載っていますよ」

![]() 「ほうすごいな、どんな論文だ?」

「ほうすごいな、どんな論文だ?」

![]() 「論文とは言えないのですが、2年ほど前の当社の技術報告書に私が数ページですが廃棄物削減の施策と改善成果について書いたのです。それを含めて3件載っています」

「論文とは言えないのですが、2年ほど前の当社の技術報告書に私が数ページですが廃棄物削減の施策と改善成果について書いたのです。それを含めて3件載っています」

![]() 「それはすごい。これからもそのサイニーに載るように頑張ってくれよ」

「それはすごい。これからもそのサイニーに載るように頑張ってくれよ」

柳田が教室の生徒のように手 を挙げる。

を挙げる。

![]() 「鈴木先生、環境部門の名称についてはわかりました。納得しました。

「鈴木先生、環境部門の名称についてはわかりました。納得しました。

でもね、わからないことがあります」

![]() 「はいなんでしょうか? ちょっとユミちゃん、酔ったのか?」

「はいなんでしょうか? ちょっとユミちゃん、酔ったのか?」

![]() 「酔ってません!

「酔ってません!

ええと、環境部だったとき、広報とか省エネとか廃棄物とかいろいろな仕事がありましたが、あれってどういう理屈で一緒になったのか、そして今それぞれいろいろな部署に分かれていきましたけど、それも疑問なんです」

![]() 「確かに広報と廃棄物は同じグループじゃないのはわかる。でも今残っている電気と廃棄物と公害も同じグループじゃない」

「確かに広報と廃棄物は同じグループじゃないのはわかる。でも今残っている電気と廃棄物と公害も同じグループじゃない」

![]() 「そうそう、そうなんです。山下さんの言われる通り」

「そうそう、そうなんです。山下さんの言われる通り」

![]() 「まあユミちゃんの言いたいことはわかるよ。元々関連性がない業務を、環境に関わるという理屈でまとめていたということだろうな。そしてこのたび、本来置くべき部署にそれらの機能を戻したということだ。

「まあユミちゃんの言いたいことはわかるよ。元々関連性がない業務を、環境に関わるという理屈でまとめていたということだろうな。そしてこのたび、本来置くべき部署にそれらの機能を戻したということだ。

そしてどことも関連のない公害防止、エネルギー、廃棄物が残ったということじゃないか」

![]() 「あれですか…環境が流行したときに環境部を作ろうとして、それなりの規模にするために関係のありそうな機能を集めたということですか」

「あれですか…環境が流行したときに環境部を作ろうとして、それなりの規模にするために関係のありそうな機能を集めたということですか」

![]() 「露骨に言えばそういうことだろうね。そして流行が過ぎたから本来の機能別に組織を戻そう、そんなところじゃないかな」

「露骨に言えばそういうことだろうね。そして流行が過ぎたから本来の機能別に組織を戻そう、そんなところじゃないかな」

![]() 「先ほど工場で環境を冠した部門を置けとISOで言われたと申しましたが、同じようなことが本社でもあったのでしょうか?」

「先ほど工場で環境を冠した部門を置けとISOで言われたと申しましたが、同じようなことが本社でもあったのでしょうか?」

![]() 「環境部ができたのは俺が来る前だから当時のいきさつは知らないが、そうかもしれないし、あるいは他社にあってうちに環境部がないので恥ずかしい思いをしたのかもしれない」

「環境部ができたのは俺が来る前だから当時のいきさつは知らないが、そうかもしれないし、あるいは他社にあってうちに環境部がないので恥ずかしい思いをしたのかもしれない」

![]() 「環境の付く部門がなくても恥にはならないでしょう。機能が欠落していたら恥でしょうけど」

「環境の付く部門がなくても恥にはならないでしょう。機能が欠落していたら恥でしょうけど」

![]() 「確かにそうだねえ〜。むしろ磯原君の理屈なら、環境部があるようでは業務が内部化されていないという恥かもしれない」

「確かにそうだねえ〜。むしろ磯原君の理屈なら、環境部があるようでは業務が内部化されていないという恥かもしれない」

![]() 「そういえばCSRの先進企業にはCSR部門がないといってましたね」

「そういえばCSRの先進企業にはCSR部門がないといってましたね」

![]() 「アメリカでは日本の環境管理にあたる部門にenvironmentとつけてましたけど、最近はsustainabilityとつけるところも多いです。でもサスティナブルから廃棄物管理とかエネルギー管理とは結びつかないですね。財務とか販売する商品がサスティナブルなのかと思う人もいるんじゃないかな」

「アメリカでは日本の環境管理にあたる部門にenvironmentとつけてましたけど、最近はsustainabilityとつけるところも多いです。でもサスティナブルから廃棄物管理とかエネルギー管理とは結びつかないですね。財務とか販売する商品がサスティナブルなのかと思う人もいるんじゃないかな」

少しの間姿を消していた奥井が現れて大声を出した。

![]() 「えーみなさん、予約していた時間が過ぎましたんでおひらきでーす。

「えーみなさん、予約していた時間が過ぎましたんでおひらきでーす。

課長、最後に締めを」

![]() 「いや、特段言うことはない。今日はみんなの話を聞いて、いろいろと考えていることが分かった。感心した。俺はうれしい。

「いや、特段言うことはない。今日はみんなの話を聞いて、いろいろと考えていることが分かった。感心した。俺はうれしい。

では、週末は英気を養い来週また がんばろー!」

|

| 「ガンバロー」 |

半分酔った柳田とアメリアが大声で叫ぶ。大丈夫か?

既に奥井は支払いを終えていた。店を出てゾロゾロと歩きだす。まだ夜風は寒い。

![]() 「アメリアさん、カラオケ好き?」

「アメリアさん、カラオケ好き?」

![]() 「もちのろん、行きましょう」

「もちのろん、行きましょう」

![]() 「カラオケ行く人この指にとまれ」

「カラオケ行く人この指にとまれ」

![]() 「行きます、行きます。

「行きます、行きます。

ぜひともアメリアの歌声を聞きたいよ、ガガかビヨンセかアメリアか」

![]() 「そうだったらいいわね、環境問題で悩まなくて済むわ」

「そうだったらいいわね、環境問題で悩まなくて済むわ」

![]() 「柳田さん、ごめん、俺帰るわ」

「柳田さん、ごめん、俺帰るわ」

|

| 「磯原さーん、気をつけてー、居眠りして千葉まで行っちゃダメえ」 |

磯原は他と別れて東京駅に向かう。

総武快速のホームまで長いエスカレーターを下りながら思った。山内参与に限らず、本社の人はいろいろ広く深く考えているものだ。まずそれに驚いた。

自分も仕事についてよく勉強しなければと思う。そして論文とまではいかずとも、書いたものがサイニーに収録されるようになりたいと思う。

東京駅は乗降客が多いので、磯原は総武快速に乗ると座ることができた。そしてすぐに居眠りを始め、目が覚めたのは千葉どころか佐倉だった。

泡を食って電車を降りたものの、反対方向の電車が来るまで30分佐倉のさびしいホームに立っていた。稲毛に戻る電車では決して眠らない、いや座らないぞと誓う磯原であった。

![]() 本日の特記事項

本日の特記事項

史上初、長回しで場面が切り替わりません。それがどうしたって? どうもしません。

注:長回しとは映画などでカットを入れず、長い時間、同じカメラで切れ間なく映し続けること。ヒッチコックの「ロープ」は80分の映画一本が、一つのカットで構成されている。

注:長回しとは映画などでカットを入れず、長い時間、同じカメラで切れ間なく映し続けること。ヒッチコックの「ロープ」は80分の映画一本が、一つのカットで構成されている。

知らなかったが「ロープ」は実際の事件を基にしているんだって!

![]() 本日、思い出したこと

本日、思い出したこと

私が20代のときいた職場は、課長をはじめ係長から末端の私まで呑兵衛ばかりだった。

毎日2時間とか3時間残業をすると、

そして酒屋に行くわけです。酒屋です、飲み屋じゃありません。お酒を売っているお店です。一升瓶からコップに1杯いくらで注いでもらう。枡にコップが入っているモッキリならともかく、キリンビールなんて印刷してあるガラスのコップですから趣がありません。

そして酒屋に行くわけです。酒屋です、飲み屋じゃありません。お酒を売っているお店です。一升瓶からコップに1杯いくらで注いでもらう。枡にコップが入っているモッキリならともかく、キリンビールなんて印刷してあるガラスのコップですから趣がありません。

それからぶら下がっているスルメとかピーナツの小袋を買う、お金のあるときはさんまの蒲焼の缶詰とか買いました。そして店の片隅にある長椅子に腰を下ろして飲むわけ。

もっとも飲むのがメインじゃありません。そこで語るのは、今日の不良は何だったのか、どう対策したのか、これからどうするのか?

新機種の生産準備は順調か? 新設備の稼働率が悪い、お前どうするんだ!

オン・オフ逆転の法則はそこで発見されたのです。

今考えるとブラック企業そのものです。とはいえ仕事に向き合う姿勢とか

残念ながら才能だけは伝承できないので、大器晩成と言われた私は永遠に……

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

ダイオキシン対策特別措置法は1999年に制定された。当時の新聞は・産業廃棄物焼却場近くの新生児死亡率上昇・ダイオキシンによるアトピー増加・母乳からのダイオキシンでアトピーが増えた・所沢の野菜に高濃度のダイオキシンがあるなどなど毎日のように報道した。 | |

注2 |

環境省 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について https://blog.goo.ne.jp/wa8823/e/90d0f082ea4b8de2706a9d7a534e8477 http://www.env.go.jp/press/H30inventory_zu1.pdf | |

注3 | ||

注4 | ||

注5 |

「逆説・化学物質」ジョン。エムズリー、丸善、1996、p.193 出典はスウェーデン・ユメオ大学のラッペ教授とされている。 | |

注6 |

2022年現在「environmental」が付く学部のある大学は99校ある。(Google USで検索) 2022年日本で環境の付く学部のある大学は22校。 アメリカの大学は4726校だから2%、日本の大学数は795校で2.8%。日本は1.5倍あるということか。過去20年で環境○○学部は半減したから、2000年当時は20校にひとつは環境○○学部があったことになる。なお大学院の環境○○学科も半減している。 | |

注7 |

事実はその逆だった。1998年のこと、私の勤めていた工場に審査に来た審査員が「環境管理をしている部署に環境が付いていないとは環境意識が低い」とのたまわったのが事実だった。更に「環境○○課としたほうが良い」という。余計なお世話だ、お前何様だ? 認証機関はJ○○〇といった。まだつぶれずに存在している。 どう考えても部門の名称に環境をつけることが環境意識が高いとは思えないし、公害が防げるはずがない。いずれにしても審査員がビジネスマナーいや常識を知らないことは明白だ。 今ならパワハラで訴えることができるだろうか? | |

注8 | ||

注9 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|