12.12.11

ISOケーススタディシリーズとはおことわりというかいきさつの説明

外資社員様とN様から、いつもいろいろなアイデア、ご指摘をいただいております。お二人はリアルの経営者であらせられますので、そのご意見は重みがあります。いただいたコメントに対して、私もいい加減なことを書くわけにはいきません。本日はここ数回のケーススタディについてお二人から頂いたコメントを反映して、仕事に対するスタンスというものについて駄文を書きました。お二人に対する回答のつもりです。

内容は、当たり前と言えば当たり前のことですが、現実には当たり前のことを当たり前と思っていない人、いえ、そういう常識を知らない人が多いので、こんな駄文でも書く意味があろうかと思います。

某環境雑誌に「ISO14000事務局10年目の本音」などというカラムを書いている方は、ISO事務局を10年もしているのに、仕事に対する姿勢では初心者どころか勘違いも甚だしいと思っております。そういう人が己を振り返るためになるきっかけになるかと・・・

もちろんこの駄文を書くに当たっては、お二人のお便りを参考にしておりますが、文責はすべて、私おばQにあります。

なお、山田と内山のやり取りが、いささか冗長気味と思われるかもしれません。しかし山田が内山に話して聞かせるという状況を表したつもりです。そしてこの程度の文字数なら、実際の話しあいでは30分というところで長くはないでしょう。

今日は横山が関連会社の監査に出かけている。山田は会社で監査報告書をながめている。

最近は横山も監査報告書をしっかり見ているので、山田のところまで来たものに大きな問題があることはまずない。それは良いことなのだが、山田としては悩みでもある。

管理者の仕事とは突き詰めれば人件費管理である。人件費管理とは、人件費を変動費と考えて、成果を最大に人件費を最小にすることだ。アウトプットが一定ならば人件費をミニマムにしなければならない。山田がいなくても同じ成果があるなら、自分がどこかに出ていくべきだと考えるのはごく自然なことだ。もっとも、並みの管理者なら人を減らすことを考えたとき、自分を減らすのは最後にするのが普通だ。山田はそうではなく、一番初めに自分をなくすことを考える。それは山田が自己犠牲の精神があるためではなく、単に横山より山田の賃金が高いから減らすなら大きな金額を減らすべきと考えたからに過ぎない。

いずれにしても鷽八百グループ企業への監査と環境法規制についての指導や監督の体制をどうするのか、ここ1年のうちに決めないといけないなと考えている。

突然、耳元で内山の声がした。

「あ、内山さん、なんでしょうか?」

| |

「山田さん、先ほどから声をかけていたのですが、気付かないようで心配しました」

| |

「すみません。考え事をしていたようです。居眠りをしていたわけではありません」

| |

「数日前、藤本さんのところを訪問しましたね。あのとき向こうの方々と山田さんがいろいろと議論していました。それを聞いていて疑問に思ったことがいくつもあります。それについてお話しできませんか?」

| |

「いいとも、ちょうどこの仕事も一段落したところだ。打ち合わせコーナーでコーヒーでも飲みながら話を聞こうか」 二人は給茶機でコーヒーを注いで打ち合わせコーナーに座った。 | |

「まず廣井さんからも言われているように、君のチューターは横山さんなので、私が口をはさむのはどうかと懸念するけど」

| |

「横山さんには、課題についてアプローチや進捗について毎週報告していますし、横山さんからコメントも頂いています。今日はそうではなく、ちょっと別の観点の話をお聞かせ願いたいと思います」

| |

「わかった、では承りましょう。どんなことだろうか?」

| |

「ISOの考え方についてなのですが・・・ 普通の人は、一般的にISOを活用して環境管理を向上させるとか、極端な人はISOで会社を良くするなんて語っていますよね。先日の山田さんのお話を聞きますと、そういうことが正しいとか誤りという以前に、発想がずれているということでしたね」 | |

「君の疑問は、ISOは目的か手段かということかい?」

| |

「ISOが手段であることは間違いありません。しかしそれば会社を良くするための手段たり得るのか、あるいは単なる外部への説明のための手段に過ぎないのかということです」

| |

「そうだね、でもISOが手段であると決まっているわけでもないよ。手段か目的かというのは、そりゃ立場や状況によって違うからね。顧客からISO認証が必要と言われた場合、認証は手段というか商取引のための必要条件であることは間違いない。しかし、そのお客様の要請を満たすために内山さんがISO認証しろと命じられたなら、内山さんにとって認証することは目的になる。 部長の戦術は課長の戦略なんていうが、そんな言葉を聞いたことがないかい?」 | |

「山田さんとお話すると、私が知らない言葉がどんどんと出てきますね。まず戦略とか戦術という言葉は良く聞きますが、どのように意味が違うのですか?」

| |

「元々は軍事用語なんだけど、今はビジネスにおいて使われるようになった。というか大きなプロジェクトとか大勢の人を動かすイベントというのは、昔は軍隊とか戦争しかなかった。だからそういうところで考えられた方法論や組織論が、ビジネスに応用され使われるようになったということだ。例えば事業部と師団というのは、原語はディビジョンで同じ言葉だ。そして師団とは司令部を持つ軍隊の単位、事業部とは独自に方針を立てて活動する会社の組織のこと。まあ意味するところは同じことだね。 さて戦術とはいま目の前の戦闘に勝利するための方法論で、戦略とは戦争に勝つための方法論といえる。簡単に言えば戦略は大局、戦術は個々の戦闘ということだろう。 ともかく、そんな細かな言葉の定義はどうでもいいのだけど、環境に限らず仕事において目の前の問題を解決するとき、そのものを解決する方法もあるだろうし、より大局的というか一歩下がって考えるという方法もあるだろう」 | |

「具体的にはどういうことですか?」

| |

「うーん、そうだなあ、例えば『廃棄物を減らす』という課題があったとき、廃棄物の現状を良く調べて、どういう方法で減らすべきかを考えるが普通だろう。だがそうではなく『廃棄物を減らすとはどういうことなのか』、あるいは『廃棄物を減らす目的は何なのか、その目的を達成する方法は他にないのか』というふうに考えることもできるだろう。そういう一歩引いて考えるのをメタとかいうのだけどね。メタとは高次という意味で、より高い観点からみることをいうのだ。それは先ほどの戦術と戦略にあてはめれば、戦術ではなく戦略を考えるということになるだろう。 ともかく課題を解こうとするとき、いろいろなアプローチを考える前に、いろいろな視座から考えないといけない。おっと、視点、視座、視野という言葉があるが、これらについてもいろいろな解釈や説明があるが、ここでは本来の語義から、視座とは見る人の位置、視点とは対象物のどこを見るか、視野とは見る範囲(クローズアップかロングか)の意味のつもりだ」 | |

「山田さんのお話を聞くと勉強になりますね。ボクは今まで会社の仕事でいろいろと指示やコメントをいただきましたが、即物的とか断片的なことが多く、発想についてそのような全体的で論理的な説明を聞いたことはありません」

| |

「そうですか、でも別の見方もありますよ。 人はその人の経験や知識を元に、見聞したことを解釈しようとします。『他人を理解するとは、自分の中にその人を見つけること』といういい方もありますね。自分が体験していないことは理解できないのです。ですから今まであなたが聞いた指示やコメントの真意を、あなたが理解できなかったのかもしれませんよ」 | |

「そう言われるとつらいですね。そうかもしれません。以前山田さんに私のアイデアが部分最適、全体不適と言われたことがあります。確かにひとつのことを一生懸命考えることも大事ですが、視野を広くしてみたり、いろいろな方向からみたりすることも必要ですね」

| |

「さっきも言ったけど、廃棄物を減らせというのはどういう意図かを考えることが大事です。その目的によっては、廃棄物を減らすことがベストの解でないのかもしれない」

| |

「おっしゃることはわかります。山田さんの言葉で言えば、ボクが山田さんのおっしゃることが理解できるようになったということでしょうか。つまりボクも少しは成長したということですね」

| |

「話がとりとめないけど、たまにはこういう話をするのもいいでしょう。 よく自分は変わらないなんて自慢したり、変わらないことが良いことだと言う人もいるけど、変わることは恥ではない。むしろ変わらないことは恥だろう。さまざまなインプットを受けることによって、また自分が考えることによって、常に自分が変わり続けなければならないように思う」  私は『あなたはブレナイ人ですね』と言われることが多い。ということは立派な人という意味ではなく、単に進歩してない人ということなのだろう。なんせ昔から君子豹変するという。

私は『あなたはブレナイ人ですね』と言われることが多い。ということは立派な人という意味ではなく、単に進歩してない人ということなのだろう。なんせ昔から君子豹変するという。とすると、ルーピー鳩山は最高の君子なのだろうか 笑 | |

「しかしなにか問題があるとき、常にいろいろな視点から見るとかあらゆる可能性を考えていたら大変ですね。時間ばかりくってしまいます」

| |

「うーん、最初内山さんが聞きたかったことと話がどんどんそれていくけど、まあ、いいか」

| |

「いや、山田さんのいろいろなお話を聞くととても参考になります。そしていつのまにか私が疑問を持っていたことが解消されてます。どうぞ進めてください」

| |

「人は経験によって問題解決方法を学んでいく。だから経験を積めば積むほど問題解決能力は向上する」

| |

「それってさっきの話と矛盾するのではないですか?」

| |

「そうではない。さっきは問題があるとき、視点、視座、視野を変えて見ることが必要だという話をした。そういうことは経験を積むことによって、意識しなくてもできるようになる。そしてもちろん考えることも早くなるだろう。過去に考えた結果うまくいかない方法は次からは検討しなくなるだろうし、実際に失敗したなら次回から同じ失敗をしないようになるだろう。そういうことの積み重ねによって、問題があったときどのようなアプローチが良いか、しらみつぶしにしなくても分るようになる。そういうことだ」

| |

「それって、言いかえるとパターン化することですよね。そうなると柔軟な解決策が浮かばないように思えます。問題解決のアプローチがパターン化することにより、固定観念ができて、自由な見方とか臨機応変な対応ができなくなるのではないでしょうか?」

| |

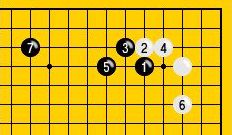

「そもそも人間が考えるということは、私はあらかじめプログラミングされたことを逐次実行するようなものかと思うんだ。いや、心理学とか科学的にはどうなのかはわからないよ。 例えば、私はヘボ碁を打つんだけど、碁で読むということは、つまるところ頭の中で碁盤にいろいろと石を置いてみて、どれが最も良い方法かを探すことだ。このとき多くの手を素早く検討できる人が強いということになる。弱い人は検討できるパターンが少ないわけだ。パソコンの囲碁ソフトというのがあるけど、同じソフトでもパソコンの能力が高いと強いし、プアなパソコンでは弱いというのは、スピードが速ければよりたくさん考えることができるからだ。プロはそういうしらみつぶしに検討することなく、一瞬で最善手がひらめくのかもしれないけど、ひらめきと呼ぶものそのものが、実はいろいろな手を意識下のレベルで検討しているだけかもしれない。私はそれをどうこう言えるほど知識はないけれど・・  囲碁でもう一つの例を挙げると、定石というのがある。小競り合いでいろいろなバリエーションを考えていたら日が暮れてしまう。しかし局部的な応酬については古来から大体最適な形というものが検討されていて、それを定石という。だから定石を打っていれば大きな間違いはないということも言えるだろう。そして定石を知らなくてもじっくり考えれば同等の答にたどり着くはずだ。この考えは仕事でも同じだ。多くの経験をした人は、その人なりの定石を持っているし、勉強した人は他人の経験を自分の定石にすることができる。

囲碁でもう一つの例を挙げると、定石というのがある。小競り合いでいろいろなバリエーションを考えていたら日が暮れてしまう。しかし局部的な応酬については古来から大体最適な形というものが検討されていて、それを定石という。だから定石を打っていれば大きな間違いはないということも言えるだろう。そして定石を知らなくてもじっくり考えれば同等の答にたどり着くはずだ。この考えは仕事でも同じだ。多くの経験をした人は、その人なりの定石を持っているし、勉強した人は他人の経験を自分の定石にすることができる。 経験が少ない人は仕事の定石を知らないから、効率の悪い仕事しかできない。 ともかくなにか問題があったとしよう。その問題を解決する方法論をたくさん持っていればよりよい解決策が得られる可能性が高くなる。そして経験を積めばしらみつぶしに検討しなくてもより成功する見込みが高い方法だけを検討すれば済むようになる。結果としてより良い問題解決策が短い時間で見いだせるのではないかと思うんだ」 | |

「おっしゃることがわかりました。 プロのサラリーマンはそういうレベルにならなければならないということですね」 | |

「その通り。サラリーマンは特殊才能がいらない凡人の仕事のように考えている人が多い。私は、それは間違いだと思う。どんな職業だって持っている才能を最大限に発揮しなければプロではない。私たちはプロのサラリーマンだ。己の職業に誇りを持つべきだし、誇りを持てるほど精進しなければならないと思う」

| |

「精進といいますが、どのように努力すればいいのでしょうか?」

| |

「先ほど内山さんは戦略と戦術を知らないって言ったよね。そういうものを学ぶこともあるだろう。経営学っていえば経営学かもしれないけど、兵法になるのかなあ。兵法であればクラウゼヴィッツの戦争論は押さえておきたいね。もちろん西欧ばかりでなく孫子、韓非子などもある。実際の仕事には精神論的なものはあまり実務に役に立たないんだ。 経営だってドラッカーなんかよりも、もっと古典的な方が学ぶ甲斐がある。テーラーの科学的管理法なんてのは基本のキだ」 | |

「そういう本を読んでいると実務に役に立つのですか?」

| |

「もちろんさ、ルイスAアレンなんて聞いたことあるかい? 組織論は彼に始まると言われている。ずっと前、内山さんに、上官の命令と責任の話をしたことがあるよね。ああいったことは組織論の基礎なんだけど、今言ったような本を読むとよくわかるよ」

| |

「うーん、ものすごく大変な勉強をしなければならないのですね」

| |

「改めて勉強しなくても、今まで小中高大学と内山さんはものすごく膨大な勉強をしてきている。そういうものを活用することも必要だ。微分積分なんて学校で習ったと思うけど、それを仕事で使ったことはありますか?」

| |

「ありませんね。どうしてあんなことを勉強したのか・・・無駄だったような気もします」

| |

「私も営業の仕事で微分や積分の問題があって、それを解いたという記憶はありません。でもそういったものを勉強しておいて役に立ったという経験は多々ありますよ」

| |

「へえ、どんな場合でしょうか?」

| |

「そうですねえ、例えば積分の問題を解こうとして変形していくと右辺がまた左辺と同じ形になるものがありますよね、そういうものは右辺の左辺と同じ項を左辺に戻して両方を2で割ると答えになるなんてパターンがあります。現実の問題があって、考えていると振り出しに戻ってしまうケースがあります。そういったものを、解決するために積分の解法の考え方は使えるでしょう。もちろん実際の問題は2で割るように簡単ではないですが・・・ 一般的に数学なんて個々の問題を解くことが重要なことではなく、その解き方を人生というか仕事にいかに生かすか、いや人生や仕事の問題を解くための手法を習っていると考えた方が適切かもしれません」 | |

「うわー、そういうことなのですか。そういう発想で仕事をしている山田さんと、目の前の問題を視点を変えて見ることもできない私では所詮比較になりませんね」

| |

「内山さん、そういうふうに考えるのではなく、あなた自身が大局的に見るように努めれば良いと思いますよ。見方を変えれば問題の本質がわかるでしょうし、もっと効率的な進め方も見つかるでしょう」

| |

「そのようなことができるものでしょうか?」

| |

「思考実験という言葉がありますが、なにか問題があったときいろいろと対策を考えて、その結果どのような結果になるのか、他の選択肢との比較検討をするなどしてみたらどうでしょうか。 もちろんそういうことをすると時間がかかります。でもそれを何度も繰り返しているとだんだんと考えるのが速くなりますし、パターンも分ってきます。さっき言った定石を身に付けることができます。それが力量というものでしょう」 | |

「うーん、そう言われてもなかなかピンとこないですね」

| |

「今回、横山さんが内山さんに出した課題は、みな何かを調査してその課題抽出と改善策の検討です。それをみて何か感じませんか?」

| |

「ひょっとして今山田さんがおっしゃったような手法の練習をしているということでしょうか?」

| |

「そうです。今言いましたように、たくさんの練習問題を解く練習をすればそれを解くテクニックが身について、問題を解くのがだんだんと早くなり、その解も向上し洗練されてくると考えているのです」

| |

「うわー、私の教育というのはそういうことを狙いにしているのでしたか」

| |

「実を言って、私は最初、内山さんが一人で課題を見つけてその改善策を考えてほしいと思い、何も指示せずに自由にさせた。しかし残念ながら、君はまだ課題を見つける以前に、課題とはどういうものかということが分らなかったようだ。それで君が改善しようとしたテーマ自体が的外れなところがあった。 だから横山さんは脇で私の失敗を見ていて、とりあえずは具体的な課題を与えてその解決策を考えてもらおうとしたわけだ。それも1問解けばおわりというのではなく、多数の練習問題を解いてもらおうと計画した。小学生のドリルと同じで、何回何回も類似問題を解く練習をすると慣れてきて処理するのが速くなる。 それを繰り返しているうちに、課題とはどのようなものかがわかり、自分で課題を見つけることができるようになるだろうと考えているわけだ」 | |

「はあ〜、そうだったのですか・・・私は、お釈迦様の手のひらの孫悟空のようですね。 それにしても横山さんがそういう深い読みをしてあの課題を作っていたとは知りませんでした。横山さんはすごい人なんですね」 | |

「君だってすぐに同じレベルになる。最終的に君に身に付けてもらいたいものは、単なる手法ではなく手法を学ぶ方法だ。いや手法を学ぶ方法ではなく手法を考える方法だね」

| |

「考える方法ですか?」

| |

「問題解決方法ももちろんその一環だけど、まずは常に考える習慣を身に付けなければならない」

| |

「それは常に本を読んだりして自己啓発に努めるということでしょうか?」

| |

「そういう一般的な意味とは違う。君が何か新しい職務に就くとか、プロジェクトに参加したとき、その仕事について、必要な知識、方法論、などを学ぶ方法を知るということだ」

| |

「そう言われても、ピンときませんね」

| |

「だいぶ前に内山さんは鷽八百グループの企業が委託している廃棄物業者の現地調査を本社が取りまとめて行うというアイデアを出しました。それを例に考えてみましょうか」

| |

「あれについては山田さんが何年も前に得失を検討したものを拝見しました」

| |

「まあまあ、私が行った試算が正しいということでもない。 単純に考えて、代表が現地調査を行うとすることによるメリットとデメリットが論点になります。そうすると現状の方法の場合の費用、手間を見積もること、それに比較して改善策はどうなるのか、費用、手間を見積もることになります」 | |

「複数の事業所が委託している廃棄物業者が少ないから、あまり効果がないという結論でしたね」

| |

「そう結論を急いではいけません。要するにいろいろな方法があるだろうし、その場合いかほど改善ができるのかを条件を変えたり、多様な観点から考えるということをする必要があるということです。簡単にあきらめたり、単純化することはありません」

| |

「山田さんがおっしゃる意味はよく分ります。良く考えろということですね」

| |

「そうです。常に考えているとそれは習慣となり、一層深く考えることができるようになります。結果として考える人と考えない人の差は大きいものとなるでしょう。 しかし自分が考えるだけでは限界があります。限界を広げるには自分の頭で考えるだけでなく、過去の事例を良く調べ、それを単なる事例とみるのではなく、以前の人の成功や失敗を追体験するということです。自分が失敗や成功できる事例には当然限度がありますから、自分の体験から学ぶことには限界があるわけです。だけど過去の当社の事例やマスコミ報道をみれば、より多くの先人の成功や失敗を知ることができ、それを我が物とすることができます」 | |

「そういう方法を身に付け習慣化するということですか?」

| |

「そうです。廃棄物に限らず、環境に限らず、そういう学ぶ方法を身に付けることが大事です。終身雇用が崩れたといえ日本では会社を替わることよりも会社の中で仕事を替わることが多いでしょう。いや転職するにしても全く同じ業務ということはありません。仕事に自分をアダプトさせていかなる業務に就いてもベテランになる方法を身に付けなければなりません」 自分のことであるが、私は自分が知らない仕事にも否応なく取り組んできた。 ISO9002を認証しろと言われたとき、英語のISO9000s規格しかない。私は高校を出てから20数年、英語なんかと縁がなかった。しかたなく英語の辞書を引き引きISO規格を日本語訳して、会社の体制を整備して審査を受けた。恥ずかしながら、そのときshallが「する予定」でなく「しなければならない」という意味であることを知った。そんなことをしたおかげで、その後に翻訳されたJIS規格を読んでISO規格と同じ意味でないことに気が付き、規格をより深く理解できるようになったと思う。 それよりも前のことであるが、薬事法を担当したときは、薬事法なんて何も知らない。いやそれどころかそれまで法律なんて読んだことがなかった。それで私はひたすら薬事法、その施行令、省規則、当時の厚生省告示、通知などを徹底して読んだ。同じ職場にいた同僚は、薬事法の講習を受けにいって、薬事法の内容に詳しくなったが法改正があるとまた講習を聞く必要があったし、他の法律を読んで理解することはできなかった。しかし法律の読み方を知った私は、改正法を読めば改正内容を理解できたのは当然だし、他のどんな法律でも読めるようになった。 イントラネットに部門のウェブサイトを作れと言われたときもhtmのタグもスタイルシートもわからない。仕方がないのですぐに本屋に行って一番薄いホームページ作成の本を買ってきて、それを見ながらキーを叩いた。そのおかげで今メモ帳でhtmを書いてこのホームページを作っている。 但し私の場合、学ぶ方法を知っていたというよりも、泳げない人が水に放り込まれたようなもので必死にもがいただけだ。この方法では泳ぎを覚えるよりも溺れ死ぬ可能性が高い。私の場合、課題の難易度が低かったのか、たまたまラッキーだったのだろう。 まさか私に才能があるはずがない。

| |

「うーん、山田さんのお話を聞くとなるほどと思いますが、実際問題としてボクはどうしたらよいのでしょうか?」

| |

「そりゃ考えろと言われても最初はどう考えるべきかわからないよね。だから過去の事例を徹底的に調べたり、先輩、具体的には横山さんがしている仕事を盗み見たりすることだろう。今の時代は会社で教育というと、適切なカリキュラムを作って教えるというのが当たり前と思われているけれど、師匠や先輩の技を盗むという時代の方が、弟子は必死で頑張って伸びたんじゃないだろうか」

| |

「とすると、そもそも今日、私が山田さんに相談しようとしたことは、人に相談するものではなく、私自身が見つけなければならないということですね」

| |

「多くの場合はそうでしょうね。ただ、私も分らないことは多いですし、自分だけでは気が付かないことも多いです。ですから私にでも廣井さんにでも他の人に相談するということは悪いことじゃありません。ただ何も考えずに相談するのはその人に失礼です。自分が一生懸命考えて、自分が考えたことについてのコメントをもらうという方法が良いでしょう。 先日、廣井さんに愚痴を言って叱られたでしょう。愚痴や告げ口を上長に持っていくのは良くないけれど、問題解決のアプローチなど積極的な知的討論を挑むのであれば廣井さんは歓迎すると思いますよ。 あるいはなにかについてその人の考えを聞くことによって、その人の考え方や価値観を知ることができるでしょう。そういうことを参考にするというわけです。 相談に行って、相手がいろいろ話をするのを聞いているうちに、問題が解決したという経験はありませんか。私は解決策が見つからないときは、廣井さんと問題の周辺について雑談するのですが、そうしているといつの間にか解決策が見えてくるのです」 | |

「先ほどの話にありましたが、そういうアプローチの手順はプログラムに書き表せるのでしょうか?」

| |

「私は問題解決のフローは事細かく書き表せると思う。しかし、それは膨大なものになるだろうし、一度身に付けてしまえば二度と見ることもないだろう。だからさっきも言ったように過去の事故事例などをじっくりと読んで対応を考えたり、ケーススタディで自分ならどうするかと考えることで、その細かいシークエンスを体で覚えてしまうだろうと思う」

| |

「その方法を覚えるだけでなく、その方法の意味を理解しなければなりませんね」

| |

「そのとおり、ノウハウではなくノウホワイを知ることが大事です。ノウハウだけでは忘れてしまうかもしれませんが、ノウホワイを知れば忘れることはないでしょう。 先日、藤本さんのところにお邪魔したとき、川端さんがアシモフの小説の話をしたのを覚えているかい? それは未来世界の物語で、そこでは子供の時に適性を調べて一番その人にあっている職業に就けるようになっている。しかし物語の主人公は適性検査で自分が希望する職業はもちろん、それ以外の仕事も君には無理だと言われてしまう。それは君は能無しだということで、子供にとってものすごいショックだろう。その子はものすごく苦しむのだが、最終的に自分は他の人のように今ある機械や仕事を上手にこなす能力ではなく、新しいものを創造する才能があることに気がつく。そしてもう一つ大事なことだけれど、そういう能力があると他人に教えられるのではなく、自らが気付くことに意味があるという、まあそういうお話だよ」 |

もし興味があれば、アイザック・アシモフ(正確にはアジモフと発音するらしい)の「停滞空間」をお読みください。決して後悔はしません。既に絶版ですがアマゾンで調べましたら500円くらいで中古本が手に入ります。

私が現役の時、若い者が持ってくるアイデアについて、こういう考えもあるだろうと例をあげて、もっと考えろと言ったものだ。

すると若い者(私から見てだから40歳とか50歳だ)は、私が挙げた例のとおりにしますという。

そうじゃないだろう! 怒

おれはもっと考えろと言っているのだ。しかしそれを理解した者は少なかった。人間は考えることがめんどうなのか、考えたくないのか、考えることができないのか、いったいどうなんだろう?

話の流れが不自然とかつながりが無理気味というご意見があろうかと・・・

この1万字以上もある駄文を書き始めるとき、書き出しと終わりは考えておりますが、途中の流れは、キーの向くまま気の向くままでございますので、キーを叩いていて「あ、話がそれてしまっていかんなあ、軌道修正だあ」というようなことが多々あります。あげくに一旦書いたものを後で推敲したりすることもありませんので、おかしなところも多々あるかと思います。

とはいえ、現実の懇談というものはそんな流れではないのでしょうか? 完璧に筋書きを作って書いた

ともあれ、ここに山田の考えとして書いたものは私の本音でございます。

文章を書くことは苦手ではないのですが、あまり長い文章を書くと、後でhtmにするのが面倒だなあという気がしまして、最近では短く

名古屋鶏様からお便りを頂きました(2012/12/11)

中学のときに「職業適性テスト」というのを受けた記憶があります。将来の職業選択の参考に使え、ということらしかったのですが。結果は、頭のいいヤツほど「適性」項目が多く、出来の悪いヤツほど適性職業が少ない、という単なる知能テストだった気が。「農業」以外に○がなかったヤツがヘコんでた覚えです。 いわゆる「考えない」羊タイプの人間に「考えろ」と言っても混乱するだけ、というケースは多々あると思います。ましてその筋の権威から「これはどうだ」と言われたら、「ああ、それが正解なのだな」と反射的に自己防衛に入ってしまうのかも知れませんね。 ただ、鶏もそうですが「考える」タイプは時たま暴走するので、それはそれで・・ |

鶏様 毎度ありがとうございます その筋の権威というのが思い当たりませんが、私の場合は権威なんぞ認めません、 寺田さんであろうと一意見だと思っていますから あ、敵が一人増えちゃったかな? |

外資社員様からお便りを頂きました(2012.12.12)

人を教えるのは大変ですね、考えるという事を身に着けさせるのは更に大変だと思います。 人を教えたり、指導する立場になると、いかに人と人とのコミュニュケーションは難しく、自分の思っている事は伝わらないのだと実感します。 私の感覚では、上司・部下の関係でも30%ゆけば立派なものだと思います。 逆に考えれば、教育や指導というものは、30%伝搬という前提で、プログラムを作り進めるのが良いかもしれません。 ところが実際の場では、それだけの時間的、心理的な余裕がなく、教える側は「これだけ説明しているのに何で判らないのか?」と感じ、教わる方は相手の苛立ちや不満は判るが、何をすればよいかは判らず、状況は更に悪くなります。 ですから、この事例では、お互いが気持ちと時間に無理が無いのが成功の重要なポイントですね。 内山氏は、失踪という大失敗をしているという心理的負い目が、素直に話を聞く事につながったのでしょう。 教える側も、余所からの預かりものという、ある意味 気楽な立場が心理的な余裕になっているようにも思えます。 こうした組織の在り方は、人材育成の面では良い面もありますね。 欧米型の場合には、内山氏は工場で解雇されて終わりです。 その理由は、上司が内山氏のやり方に自身の責任を負えないからです。 裏返せば、このケーススタディでは、内山氏をこのように放置した人の責任は追及できないのでしょうね。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 実はこの冒頭にも書きましたが、外資社員様から今までに頂いた、社員と会社の関係、教育、裁量範囲、指示命令といったことについての私なりの考えを書いたつもりです。基本的に大きな間違いがなかったようなので安心しました。 ただ外資社員様から頂いたコメントについて正直なことを申し上げますが、外資社員様は社員に対する期待水準あるいは要求水準が高すぎるのではないかと思います。並みの会社を見渡せば、上司や先輩が期待するようなレベルの新人はあまりいません。レベルというのが適切かどうかわかりませんが、例えば、仕事に対する心構え、パソコンや英語を使う能力、あるいは商法・民法などについての基本的知識、会社における労働関係法や就業規則といったものを理解して意欲的に仕事をするという人がどれほどいるかといいますと、まず非常に少ないでしょう。じゃあ、入社して数年経てば少しは使い物になるのかといえば、それもまた難しい。 もちろん超一流企業なら採用時にフルイをかけて上澄みを取ることもできるでしょうし、入社後にしっかり教育もするでしょう。でもそうでない企業の方がはるかに多いです。 現実には内山のような人は掃いて捨てるほどいますし、それをはれものに触るようにうまく使うのが管理職の力量といっても間違いではありません。 内山を放置した管理職の責任よりも、今までなんとか使ってきたことを慰労すべきかもしれません。 もちろんそれがあるべき姿であるはずはありませんが、現実はそんなものです。 おっしゃるようにこの物語では内山を1年間も遊ばせているわけで現実離れしています。まあそれは物語の成り行きということでご容赦ください。 しかし変な仮定ですが、入社した人がみな能力があってファイト満々、仕事にいそしむ組織があれば、その社内の出世競争は熾烈なものになるでしょう。サムソンなんてそうなんでしょうか? 残念ながらそのようなすばらしい会社で働いたことがなく、見当が付きません。 |

N様からお便りを頂きました(2012.12.13)

教育を自分なりに解釈すると以下のようになるでしょうか? まずは強制の段階。 とにかくやらせる。この段階ではマニュアルも必要かもしれません。 自主性がない人間に自主的になれと言っても無理です。 次が模倣の段階 他の問題に対しても強制的に覚えさせられたことを真似しながら課題を解決してゆく。 自分でマニュアルを作る段階かもしれません 次が自主的な行動 与えられた問題ではなく自ら課題を探しに行く段階でしょうか? 周りを巻き込みながらいろいろな施策を考えてゆく段階でしょうか? この段階だとマニュアルなどないですね。 最後は「創造」 このレベルだと正直わかりません。未来の視点で現在をとらえ、活動をしてゆくのでしょうか?周りから見れば変人でしょう。 今回のコンテンツ。 山田さんは、内山さんに「自主」を求めたのかもしれません。 しかし、内山さんのレベルであれば、まずは「強制」なのでしょう。 もしこの一連の課題をこなすことができれば、次は類似の課題を自分で作り上げる「模倣」の段階にあがり、最後は「自主」的に、グループとして何が必要なのかのスコープを見つけられるような段階になるのでしょうか? 先の環境ビジネスの中で、「法律の読み方」を教えてほしいというニーズがあるとのこと。 法律の読み方を教えるのではなく、学んでもらうための仕掛けづくりがあるかなという気もします。これも受講者のレベルを考えて、守破離のどの段階かでサービスの内容が変わるかもしれません。 ■「人間は考えることがめんどうなのか、考えたくないのか、考えることができないのか」 私も分かりません。 「マニュアルなんかダメだよ。教えたことしかやんないんだもん」という言葉を思い出しました。ある工場長の言葉です。 ノウハウを教えても、その背景がわからないと考えることをやめてしまう恐れもあるんだなと。 教えてもらうと楽です。ですが、先人の知恵だけに頼ると”考える”を放棄してしまう恐れもあります。知識を自分のものとするためにはテーラリングが必要だと考えています。 教えてもらうことを学ぶとは言わないですね。必要な知恵は自ら取に行かないといけないです。さてどうしたものか? |

N様 毎度ありがとうございます。 私がダラダラと書いたものをエレガントにまとめられて困りました。 私の頭の中がN様のように整理されていないのでしょう。 ところで全く知らない人を教育しようとするとき、低レベルとみなして始めるのでしょうか? それとも高い能力があるだろうとして始めるのでしょうか? これまた難しそうです。 |

外資社員様からお便りを頂きました(2012.12.13)

おばQさまへ 補足説明です。 経営の立場でいうと、内山氏を使ってきた上司の努力は理解できますが、なぜ当人に「勝手な思い込みは害」であると理解させられなかったのでしょうか? それは、社内評価のシステムに問題があったように読めました。 ここまで問題だと周囲も、他社の人も気づきながら、当人が判る査定が行われなかったのでしょうか? もし、横並び査定で、ここまでの問題児も、他の規定や上司の指示に従う人も、賞与や昇給が変わらなければ当人は気付けないと思います。 評価は、毎年するはずです。 そこで問題を明示して、人事評価に結び付いていないのならば、それは「放置」という推定をしてみました。 それならば上司の問題であり、会社の人事システムの問題なのです。 ご設定やお考えと、違っているかもしれませんが、人により見方が異なるという例として提示させて頂きました。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 まず、言い訳です。 私の物語の目的は、問題解決の方法やアプローチについて述べたいということで、それに見合った人に出てもらっているわけで、その登場人物の性格やそういう仕事をするようになった背景まで考えて書いているわけではありません。言い方を変えると内山さんがおかしな判断や行動をしてくれないと話が進みませんので、今まで内山の上司であった人の責任や指導が悪いと責めないでください。 ただ私が40年間に会った人にはいろいろなケースがあったのは事実です。 外注に、宗教にこっている人がいて、その人は宗教活動のために絶対に時間外をしないし行事があると早退、休暇を取りますと宣言していた人がいました。それをおかしいとか会社に協力してくれというのもおかしいのかもしれません。 以前私の部下だった人は、朝酒を飲んでくることがあり、臭いをかいでいい香りの時はおかえり願いました。それを今までの上司が悪いとか、私自身甘いぞと言われても、解雇するのもむずかしく対応に困ります。 ただ44年の私の会社員生活から感じるのは、時代と共に社員の考えは多様に自由になってきましたが、会社のルールというものは公明正大になり、不文とか恣意的なものは少なくなってきているようです。それは良いことだと思います。 他方、出世しなくても良いとか、お金よりも自由時間がほしいという人も増えてきていて、昔なら昇進や昇給を餌につかうことができたのが、今はそういう誘導はきかないようになってきているとも思います。 いずれにしても使われるよりも使う立場は大変です。 |

ケーススタディの目次にもどる