16.10.24

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基にしております。また引用文献や書籍名はすべて実在のものです。

審査員物語とは小畑が大田区の関連会社のISO審査の後、三木からメールでも来るかと思っていたがそのようなことはなかった。三木は自分たちの審査がどう評価されたかなど気にしないのかもしれない。もっとも自分もあの審査を見て三木と話しあいたいかといえば、特段なにもない。いつも見ている審査が繰り返されたという印象だけだ。小畑も仕事が忙しい。いつしか三木のことを忘れた。

2週間ほど過ぎたある朝、小畑がパソコンを立ち上げると三木からメールが入っている。なんだろう?

|

小畑は特段三木に会いたいということもない。とはいえ酒を飲むのは嫌いではないし、先日三木と飲んだ時変な人ではないと分かった。

また飲んでも楽しいだろう。

また飲んでも楽しいだろう。小畑は日時を決めて返信した。

数日後、チェーン店でない神田の居酒屋で待ち合わせした。テレビドラマや小説ではサラリーマンが飲むのは有楽町のガード下とか品川駅前あたりが定番だ。だが実際のサラリーマンが飲むのは働く会社の近くだろう。神田駅は小畑にとってJRの最寄り駅だし有楽町に比べて安い。

乾杯をすると三木が話し始めた。

| |

「小畑さん、お付き合いいただきありがとうございます。先日の審査で木村がいろいろとおかしなことを言いましたんで、小畑さんはレベルが低いとお感じになられたと思います。それを気にしておりました」

| |

「三木さんは木村さんの上司と思いますが、部下であってもリーダー担当の方にはあまり言えないものですか」

| |

「私は木村より年上ですが、審査員になったのは同期で上下関係はありません。 それと審査員で下積みして主任審査員になりリーダーを務めるようになると、誰でも自分のやりたいように審査するものです」 | |

「でも審査員が代わっても同じ判断をするのは当然でしょうし、そのための標準化だと思います。昨年まで適合であったマニュアルが今年はだめですと言われるのもどうなんですかねえ~」

| |

「あの件に関しては問題と思います。しかしマニュアルに限らず今まで問題に気が付かなかった問題が見つかったなら、不適合にすること自体はおかしくないと思います」

| |

「一般論としてはそうですが、あの件は法違反とか規格要求を満たしていないわけではないのですから、妥協というかもっとマイルドな対応をしてくれたらと思います。修正を求めても不適合にしないとか」

| |

「おっしゃる通りです」

| |

「それから環境目的の省エネでしたっけ? 気持ちの持ち方とか意識付けで省エネができるというご意見でしたが、あれはどうなんですか?」

| |

話が始まってから一方的に責められて、三木はいささかおもしろくない。 | |

「確かにおかしな発想と思われたでしょうね。しかし世の中の企業の多くは投資とか変更がなくても、現場努力とか意識向上といった名目で省エネや廃棄物削減を数パーセント上積みしているのが普通ですね」

| |

「まあそういうことはあるでしょうけど、それは管理ではないですよね。フフフ」

| |

三木は小畑の笑いを聞きとがめた。 | |

「なにかおかしいですか?」

| |

「いや思い出し笑いですよ。私の以前の勤め先では毎月1%削減と言われていました。材料費も1%削減、加工時間も1%削減。ですから1年経ったら材料費が1割削減、加工時間も1割削減。でもそんなこと実現するわけがない。なによりも裏付けがありません。 どういう理由で材料費が毎月下がってくれるのでしょうか? メーカーなり下請けが毎月値下げしてくれるわけがない。作業者や機械の速度がひとりでにスピ-ドアップすることもありません。 もっともねじり鉢巻きというのは会社側だけでなく組合も一緒ですね。精神論では改善できるはずがありません。そういう発想がそもそも間違いなんですよ」 | |

三木もそういう会社は知っている。というか自分のところもそうだった。三木の場合は毎年売り上げ○%アップであった。 | |

「まあ・・・・論理的ではありませんね。しかし多くの会社ではそういうこともあるのが現状で、」

| |

「頭の古い管理者がいうのならまだしょうがない、でもISO審査で従業員の意識向上によって削減を図れなんていうのはどうなんでしょう?」

| |

三木は腕組みをして黙ってしまった。 | |

「あのとき投資して1.5%削減するという計画に関しては、その投資内容と期待される成果については疑問の余地はないと思います。審査側として1.5%という目標が低いというご判断なのでしょうか?」

| |

「あの会社は第二種のエネルギー管理指定工場ではありません。しかし省エネ法の1%削減は尊重すべきでしょう。そしてどの業界でも自主目標を決めていますが、法規制より若干上積みして1.5%削減というのが相場です。ですからISOの計画として1.5%は低いと思われます」

| |

「とはいえ省エネ法のいう毎年1%でさえ簡単に実現できるわけではありません。というか毎年1%削減する方法がありましたら教えてもらいたい。 今まで何もしていなかった会社が省エネ活動を始めれば、すぐに1割くらいの削減はできるかもしれません。でも既に過去から省エネに努めていたところはそこから先はハードルが非常に高い。 ご存知でしょう、1997年京都議定書を結んだとき、欧州は旧式な設備が多くて省エネの新設備に更新するだけで京都議定書をクリアできると見積もっていた。それに対して日本はオイルショック以来40年も省エネに努めてきているから、そのとき既に欧州の改善目標以上のエネルギー効率でした。日本は京都議定書なんて結ぶべきじゃなかったのですよ。白人ってのはずるがしこいですからね。日本は上手く騙されたということです。罰則がなくてよかったです」 | |

「まああの会社でもLED照明とかインバーター導入とか太陽光など細かな改善の余地はまだあるでしょう」

| |

「三木さん、失礼ですが正気ですか?」

| |

「まだ | |

「LEDへ切り替えればランニングは確かに減るでしょう。しかし切り替えの初期投資にいくらかかるか、それが何年で回収できるか、頭で考えただけで簡単ではないとわかります。電力量削減も重要でしょうが、投資対効果も重要です。 我が家では玄関とかトイレの照明を数年前にLED電球にしました。でもそれで元が取れると思います?」 | |

「そりゃ白熱球や電球型蛍光灯に比べたら値段は高いでしょうけど消費電力は少ないですから、数年で元は取れるのでは・・・」

| |

「LEDは長持ちするといいますが、それはLED素子のことでしょう。回路の方はそうじゃないようで、我が家のLED電球は1年で壊れました。とはいえ白熱球に比べれば長寿命でしょうけどね、アハハハハ。とても元は取れません」

| |

三木は勤めている会社が入っているビルの管理会社が、照明のLED化を検討したが割に合わないと止めたという話を思い出した。ランニングコストを回収するためには10年位器具が壊れないことが必要で、その保証がなかったと聞いた。 | |

「インバーターだって万能じゃありません。太陽光発電に至っては元々エネルギー削減になるのかどうか。

「インバーターだって万能じゃありません。太陽光発電に至っては元々エネルギー削減になるのかどうか。なにごとでも仕組みが複雑になると効率が下がるってのが原理原則です。太陽エネルギーを活用するなら、熱のまま温水器とか、発電した電気で照明するより直接外光が入るように昔のノコギリ屋根に戻す方が効果があるんじゃないかな。どっちみち晴天の日中だけなんですから」 | |

「あのような意見は、改善の提案には当たらないということですか?」

| |

「野球だって将棋だって、見物している人より実際に試合している人の方がはるかに考えています。まして省エネ担当者は持っている情報、使える手段で最善を尽くそうと1年中考えているのです。よほどの専門家ならともかく、通りすがりが一目で素晴らしい作戦を思いつくはずがありません。 それに簡単に1.5%より2.5%が良いなんて言ってほしくないですねえ~。それを言うなら2.5%より5%の方がいいじゃないですか」 | |

「まあおっしゃる意味は分かります。審査員も楽じゃないんです。以前、判定委員会があったときは判定委員たちは一生懸命にダメ出ししてくれたので、目標が低いときそれを適合とした審査リーダーはつらい目に合ったものです。 最近は費用削減のために新規をのぞいて判定委員会を廃して審査部長決裁とかになったので大分簡素化されましたが」 | |

「まあお互いに事情はありますよね。ただ1.5%が低いとか、意識向上で1%改善できるという発想は止めていただきたいですね」

| |

「うーむ」

| |

「それと前々から疑問に思っていたのですが、改善の機会というのは本来はマネジメントシステムの改善ではないのですかね?」

| |

「おっしゃる通りと思います。とはいえ現実にはほとんどが即物的なこと、パフォーマンスに関わることばかりですね」

| |

「改善の機会に限らず審査結果取り上げるものが即物的すぎるのですよ」

| |

「といいますと?」

| |

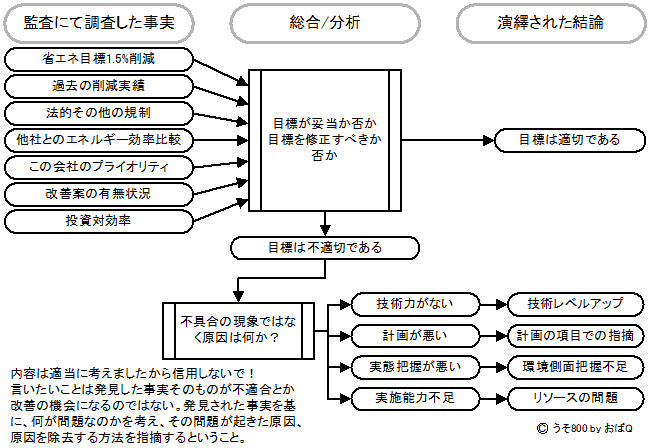

「審査に限らず内部監査でも同じですが、ヒアリングしたり帳票をめくって得た情報をそのまま適合・不適合にしてはいけません」

| |

「はあ?」

| |

「ISO規格にも書いてありますよね、マネジメントシステムが組織の決めたことと規格要求に適合しているかの情報を提供するのです。帳票や文書あるいは設備、行為を観察した結果は監査のインプットであってアウトプットじゃありません。 審査で規則と運用が異なるものを見つけたとき、それをどう判断するかですが、単に運用ルールを逸脱しているから不適合ではありません。教育が悪いのか、手順通りできない理由があるのか、あるいは改善したのを文書に反映していないのかとか。それは運用の逸脱だけからは判断できません。それ以外の収集した情報を総合的に見て考えるのです。 先日の審査もそうですが一般に審査結果というか審査のまとめが根源的なところまでさかのぼっていないのです。システムでなくパフォーマンスであるというのは、パフォーマンスしか見ていないということではなく、システムまで深堀して考えていないということだと思うのですよ 審査で気づいた様々な情報を総合分析して、問題はなにかと追いかけていくのが審査のだいご味じゃありませんか」 |