17.02.06

ここ数年私が書いてきた物語(ケーススタディ、マネジメントシステム物語、審査員物語)の時代は1992年から2014年までの期間でした。なぜ2015年以降の物語を書いていないのかといえば、私が引退したということもありますが、もっと大きな理由は、ISO認証制度はもう行くところまで行ってしまったという思いがあったからです。まさに歴史の終焉と言いましょうか。

私はISO認証ビジネスという世界では歴史は終わるのではないか、いや終わったのではないかと思っていたのです。だってISO認証が素晴らしい成果をださず、魅力を失って、義理と人情で認証を受けた会社しかないという状況は、まさにISO認証の終焉、最終状態、極相と思えたのです。

歴史が終わったなら、そこに物語は生まれずただ時が過ぎルーチンが繰り返されるだけです。それなら2014年以降を書く意味がありません。

それが2015年以降のISOの物語を書かなかった最大の理由です。

そうかといって規格解説なんぞ書く意味もなく書く必要もありません。今どき「ISOの狙い」はとか「この条項はこういう意味だ」と語っても、宣教師の言葉のように規格解説をありがたがるような人も会社もないでしょう。英語さえ読めば規格が分かり、規格を正しく読めない審査員ならお帰り願うことにためらいはありません。それに規格改定があっても、認証制度側が「何の変化もありません」と語っています。規格改定は、灰色の時間の推移になにも影響を与えない。

それに認証制度がビジネスとして危機状態にある今、お金を払っていればISO認証は継続、審査は無問題という状況に相成りました。ひとつのドキュメントを取り上げて、記録か文書か唾を飛ばして神学論議がなされたのは、はるか昔の前世期のこととなりました。ISO事務局が高度な仕事とか権力があると勘違いした人たちも消え去ったようです。そういう人が消え去らない会社は、会社そのものが消え去ってしまったでしょう。

じゃあ、ISO認証の歴史が終わったなら、もうISO認証について語ることも議論することも意味がなくなってしまったのでしょうか?

実を言いまして私はそう考えていたわけです。

実を言いまして私はそう考えていたわけです。先日、N様と飲んだとき、過去とか現在を論じるのではなく、これからを論じるべきではないかと言われました。というのは、N様は、まだ終末になっていないと言います。言われて考えると、現在はまだ極相に至っていません。具体的に言えば、認証件数も審査員も減少しているし、認証機関の群雄割拠も終わっていない。これから更に減少して認証件数が下げとまったときが極相と言えるでしょう。

もっとも最終形態が、認証件数が一定数まで減少したら平衡状態になるのか、登録件数がゼロになり制度そのものが消滅するのかはわかりません。ともかくまだ歴史は終わっていないのだ。

全く変化がない極相に至ったならばこれからを考えることは意味がないが、まだ変化しているのならこれからどうなるのかを考えることは意味がある。

まさにN様からの挑戦状であります。

挑戦を受けたなら逃げるわけにはいきません。よし第三者認証のこれから、これからといっても20年先、30年先となると見当がつきません。せいぜい3年先から10年先くらいまでのスパンの近未来でしょう。過去・現在の情報を基に、これから先どうなるのかを考えていきたいと思います。もちろん1回2回では収まるはずありません。10回になるのか、20回になるのか、まとまる前に認証制度がなくなるのか、やってみなけりゃわかりません。

では本日はその1であります。

なにごとも研究をするには先行研究というステップがある。つまりこれから研究しようというテーマについて過去にいかなる調査報告や研究報告があったのか、先人はどのようなことを考え、何を主張していたのか、そういうのを調べることです。

話は変わりますが、研究の評価基準はいろいろありますが、新規性、独創性、有用性のみっつという考え方もあります。新規性というのはとにかく人がやっていないということです。果たしてISO認証制度の寿命とか将来性というものを検討した人はいるのか、いないのか? そのような研究が報告されているのだろうか?

-

グーグルで「ISO認証+将来」でググると、上位100位までリンク先を読んだが、認証制度の将来性をテーマに論じているものは皆無、わずかにかすっているのは下記のみであった。(2017/02/04時点)

- ISO認証の未来(2015/08/27)拙文

- ISO認証ビジネス2015(2016/01/07)拙文

- ISO認証業界規模2015(2015/11/23)拙文

- ISO 14001の将来(2011/06)寺田さんが2015規格改定について述べた 現時点既に過去

- ISOによる活動成果と今後の経営課題に関する調査アンケート(2010/10/22) 将来を考察したものではない

- ISO認証の将来像(前編)(2008/05/18) 対象外

- ISO審査員として10年を振り返って(2012/12/08)

しかし上記にもISO認証制度の将来に真正面から論じたものはなかった。私の駄文も現状を憂いるだけで将来を予測や検討していない。それとほとんどが根拠としたデータが古い。

いやいやグーグルでは心配だ。学術論文のデータベースCINIIではどうだろう?

ISOと将来性で検索すると・・・・なにもありませんでした。

先行研究がないということは誰もやっていないということで、二番煎じの心配はない。ならば考える価値がある。では考えてみよう。

今、私はアイソス100号記念特集(2006年3月号)というのを読みなおしている。通算100号を記念して、ISO関係者、それも有名な方100名にそれぞれの思いを一人1ページから2ページくらい思い出、提言、愚痴、希望を書いてもらったものである。

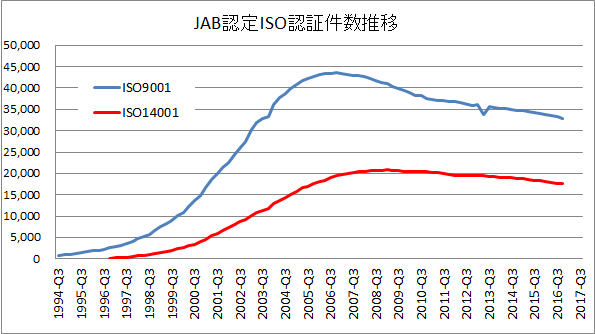

2006年と聞いて気が付かれた人も多いだろう。ISO9001認証件数がピークとなった年である。グラフを見れば翌年からマイナスしていくことはだれでもわかったはずだ。

まだISO14001は増加中であったが、こちらもグラフを見ただけでISO14001の認証件数もまもなく増加が止まり、減少していくも分かるだろう。

|

|

アイソス100号記念号が出たのはまさにISO9001認証件数がピークのときでした。

|

しかし寄稿者の誰も具体的な減少とそれに伴い認証制度がどうなるとか発言していない。若干、これからは今までとは違うぞとか、認証機関の乱立や審査員の賃金について不安を語る人はいた。しかしほとんどは、これからも認証は伸びていくだろう、認証の価値をあげようとか、ISOを使いこなそうとか、まあ極楽とんぼのように能天気なことを書いている。そのときから11年たった。世の中の変化、ISO認証の状況は大きく変わった。今自分の書いたものを読んだら恥ずかしくなる人は過半数になるのではないか?

もっとも100人の中には亡くなった方も片手ではきかないようだ。引退して消息が消えた人も数多い。おっと80を超えてもまだ頑張っている人もいる。

まあISO認証が始まってから20数年、アイソス100号記念からでも11年、これを踏まえればこの先10年くらいは見通せるのではないだろうか?

-

何を考えるかとなると

- ISO認証の評価あるいは位置づけ

- 認証ビジネスそのものの寿命、あるいは変化

- 認証機関や審査員登録機関、審査員研修機関の変化

- 審査料金がどうなるのか

トランプなどがグローバルなデファクトスタンダードを推進するようにも思えない。

まあそんなことを包括的にそして個別的に考えたい。一般論もあるだろうし、ユニーク事例を考えるのもあるだろう。なにせ時間はいくらでもある。

なんだ今日は宣言だけで何の主張も報告もないのか!なんて責めないでください。

本日はとりあえず予告編まで至りませんが、制作予告ですよ。ぜひまっとうな成果を出したいと思います。

おっと、木村物語を止めたわけではありません。あれも一応終わるところまで終わらないと落ち着きません。

うそ800の目次にもどる