18.08.16

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

私は南洋が好きだ。真っ白な砂浜、サンゴ礁のあの碧い海

数年前 家内はオーロラを見たいと娘・息子とカナダのイエローナイフに行った。零下30度とか40度の外で毎晩オーロラを見るという。

私はそんなことを聞いただけで凍え死んでしまう。だから地球寒冷化は怖いが、地球温暖化なんて少しも怖くない

私はそんなことを聞いただけで凍え死んでしまう。だから地球寒冷化は怖いが、地球温暖化なんて少しも怖くないというわけで、もし北国と南国を選べるなら迷いなく南国を選ぶ。

沖縄は毎年台風が来るかもしれないが、北国も楽ではない。水道は凍るから対策しないとならないし、車も冬用のタイヤを買って春秋に交換して、雪が降ると雪かき、フロントウィンドウをヤカンのお湯で溶かして乗るというのは、台風以上に忌避感がある。ましてや寒冷地仕様車というのは数万円高いのだ。

だから寒さが嫌いな私は、次の人生は青いサンゴ礁に産まれたい。

1923年の年末である。 島村は熊田の話(106話)を聞いて、いそいで南洋出立の準備をする。といってすることはたいしてない。  布団は下宿屋のものだし、冬物とか行李に入りきらないものは、すべて下宿のおばさんに処分してくれと頼んだ。数年後に帰国したとき、古い背広やコートを着るとは思えない。

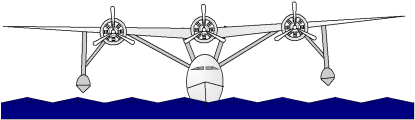

布団は下宿屋のものだし、冬物とか行李に入りきらないものは、すべて下宿のおばさんに処分してくれと頼んだ。数年後に帰国したとき、古い背広やコートを着るとは思えない。行李をひもで縛りスーツケースのように持ち手を作り、運ぶことにする。 南洋へ飛ぶ航空会社は横浜の根岸に事務所があり、飛行艇は横浜港に停泊していて港の外で滑走・離水してパラオまで2日で飛ぶ その分お値段も高い。島村が切符の購入費用を南洋庁に請求に行ったら、職員から許可しがたいと言われた。どうしたものか思ったら、職員も困ったようで偉い人と相談するためだろう奥に引っ込んだ。ところが一瞬にして戻って来て即座に支払ってくれた。向こうでどんな話があったのか考えないことにしよう。 後で知ったが片道運賃が大卒新卒の月給5か月分だという。21世紀初めなら100万か、安くはない。もし公費でだしてくれなかったら、熊田と別れ一人船で行くことになるところだった。とはいえ、それは元々の計画ではあったが。 島村は21世紀の世界では数え切れないほど飛行機に乗ったが、この世界では初体験だ。熊田も初めて飛行機に乗るそうだ。もっともこの時代、飛行機に乗ったことがあるなんて人は、数えるほどなのは間違いない。 ライト兄弟の初飛行からまだ20年しか経っていない。正直いって墜ちないかと心配だ。聞くところでは航空路開設以来、無事故・無故障というが、週に1便だから、まだ50往復しか飛んでいないことになる。 出発時刻の3時間も前に島村は大日本航空の事務所に行く。すると乗客20数名は既に待合室にいて島村は最後だった。男はみなネクタイをして背広を着ているし、女は流行の洋服を着ている。島村は普段着の上に、空は寒かろうと合羽を羽織ってきたが、客や職員から胡散臭い目で見られた。まあこの時代の人たちにとっては重大なイベントなのだろうと思うことにした。 熊田はいるのかと見まわすと、待合室の隅っこで居眠りしている。着ているものも島村と似たり寄ったりだ。他の乗客たちがワクワクというか緊張しているのと比べ、なかなか度胸のある男だと感心する。  定刻30分前に乗客が乗り込み機内食を積み込むと、定刻に滑走し離水した。エンジンその他にまったく異常なく、定刻ズバリに飛んだことにいささか驚く。たいしたもんだ。 飛行機は21世紀になっても隣り同士でも会話がしにくいほどうるさいが、1920年代の飛行機はそれに数倍増しのうるささだ。それでもこの飛行艇は与圧といって客室の気圧が下がらないように加圧されていて、必然的に機体は密閉されているわけで、他の飛行機に比べて騒音が低いという。しかし島村は騒音に我慢できず、チリ紙を丸めて両方の耳に詰めた。 そんなわけで飛行中は熊田と話をするなんてことは無理だ。座席ごとに置かれた「南洋ガイド」なる冊子を眺めることにした。そこには委任統治領にある島々、風俗、地理、気候、産業などの概要が書かれている。完結明瞭にまとまっていて、なかなかためになる。 そもそも南洋諸島とは、日本とかイギリスのように同じ民族がひとつの歴史で成り立った同質性があるわけではない。それらは太平洋にある島々をドイツが植民地にしたところであって、民族も言葉も風俗も多様である。更に言えば、元ドイツ領といってもカロリン諸島やマリアナ諸島は元はスペイン領でほんの10年前にドイツが奪ったところだし、ギルバート諸島は元イギリス領であった。第一次世界大戦でドイツが破れ、その植民地を独り立ちするまで扶桑国が面倒を見るという位置づけでひとまとめされたにすぎない。 だから島によって状況がさまざまで、サイパンは扶桑国と同じく文明化されているところもあり、まだ腰ミノだけで自給自足社会のところもある。ギルバート諸島では食人の風習があると書いてあった。 今までの宗主国は島の事業として、航行する船への水・食糧・燃料の補給や、リン鉱石を採掘していた程度で、大規模な事業はない。今まで宗主国はそのときそのとき価値があるものを収奪していて、島の住民に役立つ産業育成など考えることなどなかった。 扶桑国も収奪するつもりだろうといわれると否定できないが、現状では上前を撥ねるにも、自給自足社会にはそもそも余剰食糧もないし換金産物もない。扶桑国政府は政策研究所にアイデアを出せといってきて、前任者の石原莞爾が頭をひねったのは、とにかく治安維持、医療、防災という柱で人心の掌握、そしてゆくゆく換金作物を作り貨幣社会に移行するという考えであった。 石原は3年ほど担当したのち、アメリカ留学に行ってしまったそうだ。そういえば島村が地震の前に緊急治療を医師たちに教えていた頃、仕事の合間に読んでいた架空戦記「満州1930」はその石原が書いたという。石原の後任が熊田である。熊田はあの小説のもとになった石原の満州旅行のとき一緒だったといった。あの本はなかなか面白かったが、島村には架空戦記というには現実味があり、ソ連とアメリカの戦争シミュレーションに思えた。 熊田が立てる開発計画次第で、島村の仕事も大きく左右されるような気がする。熊田の考えは聞いていないので、彼とは酒を飲んで話をしなければと思う。 委任統治領というのは太平洋の南西部の東西4500キロ、南北1700キロくらいの範囲に623の島々が散らばっている。その中の島すべてが扶桑国の委任統治領というわけではなく、グアムのようにアメリカ領の島もある。 こんな広いところで医療行政をするのは大変だろう。ひとつの町とかせいぜい郡というならまだわかるが、これほど膨大で茫洋としたものを相手にはどうしたものか・・・島村はいささか途方に暮れた。 島々が散らばっている海の面積は800万平方キロとなり、扶桑国の面積の20倍だが、実際の島々の面積を合わせればせいぜい4000平方キロ、ひとつの県くらいだ。まして人口はたかだか5万人しかいない そんなことを考えながらガイドブックのページをめくる。 委任統治領の北側は元から扶桑国の領土の島々がある。なぜ本土から遠く離れた島々が扶桑国領土になっているかといえば、というか、そもそもなぜ南洋の小島を列強が欲しがり、後発の扶桑国も領土獲得に走ったかということになるが・・金にならないことは誰もしないわけで、南洋でなければ採れない産物や、利用価値あるものを獲得しようとしたわけだ。

ペリーが徳川幕府に開国を迫ったのはなぜか? これは良く知られているが、当時アメリカの捕鯨船が太平洋と大西洋でクジラを獲りまくっていた。現代では西欧人は、日本人はクジラを食べるから野蛮とか、日本が捕鯨したからクジラが減ったと語るが、それは大嘘というもの。  19世紀は欧米の家庭の照明はクジラの油を使ったランプだった。そのためには大量のクジラを殺さなければならなかった。「白鯨」も「ハワイ」も当時の捕鯨のありさまを描いている。

19世紀は欧米の家庭の照明はクジラの油を使ったランプだった。そのためには大量のクジラを殺さなければならなかった。「白鯨」も「ハワイ」も当時の捕鯨のありさまを描いている。たくさんの捕鯨船が大洋を行き来すれば、捕鯨船が使うタキギ、水、食料などを補給する港が必要となった。また嵐に会った時に避難したり難破した場合は、乗組員の救助や医療も必要になる。 だから日本にばかりでなく周辺の国々や島々に補給のための港を要求した おっと、孤島を目指したのは捕鯨だけでない。アホウドリをはじめとする海鳥の羽根(ダウン)は当時の服飾に必要なもので、当時流行した帽子に付ける羽根には同じ重さの金の価格で取引されたという 日本は油をとるための捕鯨には進出しなかったが、明治の山師たちはアホウドリをとって一旗揚げようと南の海に繰り出した。「鳥島」と名前が付く島が多いのは、当時海鳥の羽根を獲った島々だという。  なにしろアホウドリと言われるほど人を恐れなかったので、捕らえるためにわざわざ罠も網も使うことなく、棍棒で頭を叩いて殺した。

なにしろアホウドリと言われるほど人を恐れなかったので、捕らえるためにわざわざ罠も網も使うことなく、棍棒で頭を叩いて殺した。そして羽根をむしって袋に詰め、体は肥料にしたという。何十人もの労働者がひとり一日何十羽と殺したわけだから、島に10万羽いても1年やそこらでいなくなってしまう。当時の本を読むと、作業場の臭気や衛生状況はとてもひどいもので、不衛生なために病気にかかる人が多かったという。 こんな事業(?)が持続可能なはずはなく、山師たちは鳥を獲りつくすと、次々と新しい島を探しては殺戮を繰り返した このアホウドリ狩りの賑わいをゴールドラッシュになぞらえてバードラッシュと呼ぶ。バードラッシュは1922年には峠を越え、今中国が基地を作ったと騒ぎになっているスプラトリー諸島で、1930年頃に終焉を迎える。  その他、ウミガメからべっ甲をとるのは大金になった

その他、ウミガメからべっ甲をとるのは大金になったそして最大の価値があり21世紀の現代も重要性が増すばかりのものは、リン鉱石である。焼畑以外の農業では肥料が必須である。三大栄養素と言われるカリウムは結構土中にあるし窒素は大気中からとれる。しかしリンは少なく入手が大変だ。孤島には海鳥のフンが何千年もの間に蓄積し石化したグアノと呼ばれるものが堆積していることが多い。 ということで19世紀末から各国はリンを太平洋、大西洋の島嶼に求めた。これもまたゴールドラッシュになぞられて、グアノラッシュあるいはグレイトグアノラッシュと呼ばれた その他にも熱帯ならではの農産物として、砂糖やゴムやコーヒーもある。こちらはアホウドリやウミガメと違い、持続性はあるが、初期投資が膨大で見返りが得られるまで長期間かかるので、山師が手を出すにはハードルが高い。その他サンゴ礁の島々には農業に向く土地が少ないこと、平坦な土地や土壌、降水とか気候とか条件がある。 まあ、なにか南洋ならではの事業を考えて、住民が食べていけるようにしなければ独立なんてできるわけがない。宗主国としても上前を撥ねるわけにもいかない。住民が餓死するようなことになれば、統治能力がないとして委任統治領の召し上げだ ともかく島村も官僚として、南洋諸島の発展に尽力しなければならない。 一日中飛んで夕刻にサイパンに着いた。サイパンは裾礁なのか堡礁なのか、ともかくサンゴ礁と陸地の間のラグーンに着水する。広く波穏やかでよろしい。 岸から来た現地人の漕ぐ小舟に乗って上陸する。小さな桟橋にあがると揺れない陸地は良いなあと思う。 風通しのいいホテルに行ってシャワーを浴びレストランに行く。宿も食事も飛行機賃に入っている。 財産の利子でなにもせずにここで暮らせるならパラダイスだろうけど、この暑い中で働かなくちゃならないとなると地獄かなと島村は苦笑いする。 そんな島村を見つけて熊田が向かい側の席に座った。 | |||

「島村さん、どうですか南洋初体験の感想は?」

| |||

「暑いのは暑いですがカラッとして過ごしやすい気はしますね」

| |||

「ゴロゴロするなら最高だけど、ここで働くのは嫌だって顔に出てますよ」

| |||

「正直言ってこの暑いところで真面目に仕事したくはないですね」

| |||

隣のテーブルで食事していた男性が島村と熊田に話しかけてきた。 | |||

「私は松江と申しまして、この島でサトウキビ栽培をしている者です」

| |||

「それでは南洋興発の松江社長さんですか、お会いできて光栄です」

| |||

「いえいえ、そんなたいした者じゃありません。ええとそちら様は?」

| |||

「私は政策研究所の熊田と申します。南洋の現地調査に来たところです」

| |||

「私は医師でコロールの総合病院に赴任するところです」

| |||

「ほう、これはそのような方々にお会いできたとは幸運です。時間があればぜひうちの農場をご見学していただきたいところですが、お二人とも明日朝コロールに立つのですね。私はここで降ります」

| |||

「こちらの島村先生はコロール止まりですが、私は南洋諸島をあちこち歩く予定です。そのうちここにも来ます。そのときぜひとも松江様の農場を拝見したいですね。もっとも農場というよりも工場かもしれませんが」

| |||

「そのときはぜひとも。私は時々本土に帰って向こうの会社も見ておりますが、だいたいはこちらにおります。ご連絡いただければご案内いたしましょう」

| |||

「是非ともお願いします」

| |||

「熊田さんはどのような計画をお持ちですか?」

| |||

「前任者の計画が進んでおります。このたび私が後任になりまして、現地を視察するところです」

| |||

「こちらは大規模な産業がなかなかありません。漁業も自給自足程度、バナナなども自給自足程度、まとまった量を輸出するという段階ではありません。まあ住民も一生懸命稼ぐという価値観もありませんし」

| |||

「住民の意識改革しないと働くという発想がないですか」

| |||

「意識改革は難しいと思います。私の場合は内地や朝鮮で労働者を募集しています。なにもしないで食べていけるところにいては、働くという考えがありません。扶桑国のように冬があって、冬を越すには食料や燃料を備蓄しないと死んでしまうという環境でないと」

| |||

「なるほどね、」

|

第三者認証と言ったのに、今度は南洋開発かとおっしゃらないでください。こちらの話は狂言回しというか息抜きにときどき挟もうかと・・

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 | ||

注2 |

史実ではこの物語より16年後の1940年3月に航空路が開設された。横浜根岸から飛行艇に乗ったらしいが、横浜港の辺は滑走できるほど広いとも思えない。当時は船が少なく東京湾沖で自由に滑走できたのだろうか? そのときの正確な航空路もわからない。飛行時間15時間だが、途中給油とかで二日かかったらしい。 参考:「横浜彷徨録」 | |

注3 |

1920年代の南洋群島の人口は日本人200人、原住民43,000人、西洋人100人程度であり、1930年代では日本人・朝鮮人97,000人、現地人52,000人であった。(「忘れられた島々「南洋群島」の現代史」による) 2010年代の諸島の人口合計は約50万人である。 | |

注4 |

「ハワイ」ジェームズ・ミッチナー、時事通信社、1962 | |

注8 |

「無人島に生きる十六人」須川邦彦、新潮文庫、2003 1898年(明治31年)遭難して無人島で生きのびて1年後に生還した実話を書いたもの。漂着したのはミッドウェー島からハワイの方向約150キロにあるパール・アンド・ハーミーズ環礁である。 しかし「アホウドリを追った日本人」では、この難破も救助も計画されたものではないかと書いている。理由として長期滞在に備えた食料とその航路から、たてまえの目的地ではなく漂流先(?)が本来の目的地と考えられること、漂着先で一生懸命ウミガメを獲りべっ甲にして、帰国後大金を稼いだことなど、要するにアホウドリの羽毛やウミガメなどを獲るために行ったという。本を読んでも誰も悲観せず漂着しても余裕綽々で、すぐにウミガメを獲りはじめたりするところからそんな感じがする。 | |

注9 |

「肥料になった鉱物の物語」高橋英一、研成社、2004 | |

注10 |

「ユートピアの崩壊 ナウル共和国」リュック・フォリオ、新泉社、2011 | |

注11 |

委任統治領というのは、その地域の住民に自治能力がないゆえに先進国に委任されているわけで、主権者は委任した国際連盟や国際連合とみなされている。 委任された国が搾取したり飢饉が起きたりしたら統治能力がないわけで、国際連盟が他の国に経営を委任するのは当然である。 なお、日本が国際連盟を脱退したとき、委任統治領を返上しなければならないという見解も国内外にあったが、国際連盟成立以前のベルサイユ条約で日本が受領したのであって、国際連盟とは関係ないとされて、1945年に戦争に負けるまで統治した。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる