18.09.13

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

1924年7月、南洋庁長官の横領騒ぎから三月経った。彼とその取り巻きは逮捕され本土に送られた。コロールにも裁判所はあるが、統治者である長官がらみであるため、本土送りとなった。裁判の結果どうなるかはわからないが、したことの対価はちゃんと払ってほしい。 それとは無関係であるが、元からの予定通り熊田が本土に帰っていった。こちらも現地の体験を南洋開発計画にしっかり反映してほしい。 なお、最近はゆきが作った通路の存在は暗黙の了解事項となって利用者が増えるばかりだ。南洋庁長官代行となった野上は、全ての諸島を結ぶ通路を作れなんて言い出している。これは今後、中野だけでなく帝太子を含めて高度な政治的判断をしてもらわなくてはならないと岩屋は考えている。 島村医師は今コロ−ルから少し離れた小島に住んでいる。実はこの三月の間にいろいろあったのである。

南洋群島は委任統治領で扶桑国でないから国際結婚となり、官僚(公務員)になる資格を失ったと言って辞職してしまった。当分は遊んで暮らすつもりだ。 元々南の島でのんびりするのが夢だった島村は、ナミと二人で釣りをしたり素潜りで貝を取ったり浜辺でゴロゴロしたりと毎日を過ごす。なにもしないでも10年くらい過ごせる金はある。 今日も浜辺でゴロゴロしていると、総合病院の事務長の平井がやって来た。ケンジが入院したときに親切にしてくれた男だ。 | |||

「島村先生、どんな暮らしをしているかと心配して来てみれば優雅な生活ですね」

| |||

「おかげさまで最高だよ。もう働く気はない」

| |||

「実は野上長官代理からの伝言があります」

| |||

「病院に戻ってこいっていう話だろう、乗り気じゃないなあ〜、」

| |||

「ま、そう言わないで。長官が言うには、高い技術を持っていてそれを使わないのは罪とのことです。 選択肢を出されたのですが、一案は嘱託として総合病院で働いていただけないかということ。二案は個人で開業してもらえないかということ。この場合、希望する場所どこでもいいとのことです。建物や器具・薬は支援するといいます」 | |||

「考えさせてもらうわ。近日中に事務長に返事するよ」

| |||

「そうですか、よろしくお願いします。 実は、私からもお願いがあるのですよ」 | |||

「なんだい?」

| |||

「先生が診療所を開くとして、ひとりで運営するのも大変でしょう。それでもし診療所を始めるなら私もついていきたいなと思いまして」

| |||

「それはまたどうして?」

| |||

「10年前、私は赴任してまもなくこちらの女性と結婚しました。ただ首になると困るので、ずっと内縁関係でした。子供ももう小学生になります。 先生が現地女性と結婚して辞めたと聞いて、私も思い切って病院を辞め正式に夫婦になろうと思いましてね、先生のところで雇っていただければそれが叶うと考えました。甘いですか? 看護婦じゃありませんが、手術の手伝いとか薬品の管理などはやってきました」 | |||

「なるほど、事務長がいてくれれば鬼に金棒だ。いや私は弱虫だから弱虫に金棒かな。うれしい提案だけど、まず医者をするかどうか考えさせてください。 ところで事務長の奥さんはどこの出身なの?」 | |||

「ここから南西に20キロほど離れたところです。島の人口は数百、付近の島を合わせて1000人くらいですかね。医者一人分の患者はいるでしょう」

| |||

「無医村かい? そこなら事務長の奥さんも一緒に行けるよね」

| |||

「いえいえ、家内が拒否しますよ、あまりにも田舎で学校もありません」

| |||

「でも既に医者がいる所なら新たに開業することはない。人のためというなら無医村に行かなくちゃ」

| |||

ということで、島村はナミと事務長 平井の3人で、平井の奥さんの出身地である離れ小島に診療所を開いた。とはいえ元々無医村だから、ちょっとしたことで医者にかかる習慣はない。大きな怪我とか病気になって医者を訪ねる程度だ。だから患者はめったに来ないので、島村とナミは毎日 海で遊んでいるし、事務長もボケっとしている。  そうそう事務長は単身赴任になってしまった。内縁関係で同居がいいのか、正式な夫婦で別居がいいのか、悩むところだ。

そうそう事務長は単身赴任になってしまった。内縁関係で同居がいいのか、正式な夫婦で別居がいいのか、悩むところだ。ともかく診療所の看板を上げても患者はめったに来ないので、今までと変わらない。今日も三人は砂浜でパラソルの下、ジュースを飲んで雑談に励む。 | |||

「平井さん、ここでは腹を壊して下痢する人が多いですね。ウチにかかりに来なくても、集落に行くと臭いとかでわかります」

| |||

「水が悪いからでしょうね。ここでは飲み水と言っても、雨水を溜めるか、わずかな湧き水しかありません。アメーバとかばい菌がいるのでしょう」

| |||

「ここだけじゃなくて私の島も同じよ。死ぬ人も年に一人二人いるよ」

| |||

「赤痢でしょうね。それと暑いから食べ物が傷みやすく食中毒も多い」

| |||

「私たちはそういうものだと諦めてるわ。数年前にコロ−ルに総合病院ができたけど、私の島からは1500キロもあるの。どうしようもないわ」

| |||

「どうせ退屈しているんだから平井さん何とか方法を考えようよ」

| |||

「まず一番いいのは水道を作ること。どうすればいいのか分かりませんけど」

| |||

「きれいな水も欲しいけど、電気が欲しいなあ。夜かまどの火かランプしかないのは悲しいわ。コロールでは、どの家にもお店にも電球が付いているでしょう。とてもうらやましいです」

| |||

「水道と電気ですか。どちらも欲しいですが、どちらもむずかしいですね」

| |||

「水はどれくらい欲しいのかな? 扶桑国では風呂に入るのも含めて家庭1軒で月20トンくらいだったと思う」

| |||

「ここでは風呂の習慣はありません。体を洗うにはバケツ三つか四つ、40リットルとして、4人ならば160リットルですか。炊事とか飲み水を50リットルとして一日210リットル | |||

「洗濯もありますよ」

| |||

「洗濯はバケツ10杯くらいかな、とすると100リットル。ドラム缶半分となると大変な量だ」

| |||

「でも洗濯やシャワーは飲めない水でもいいです」

| |||

「電気はどれくらい使うのだろう?」

| |||

「熱帯は一年中 日の出は朝6時で日没は夕方6時です。寝るのが夜10時として4時間電気が点いたらいいですね」

| |||

「それはまたささやかな願いだね。100W電球2個として一日800Whか」

| |||

「100Wなんて・・・40Wで十分ですよ。となるとその4割」

| |||

「どうせ患者も来ないし暇だから水道を作ることを考えよう」

| |||

「先生はお金持ちだから患者が来なくても気にしないんだ」

| |||

「ここじゃ診察料はお金でもらえないじゃない。昨日の患者はナミハタ2匹でしたよ。

「ここじゃ診察料はお金でもらえないじゃない。昨日の患者はナミハタ2匹でしたよ。そう言えば煮つけにしたその1匹を事務長は食べたでしょ。私たちは二人で1匹を分けあったんだから」 | |||

「まあまあ、押さえて押さえて。ドイツではハイパーインフレだっていうじゃありませんか | |||

「ま〜た、平井さんはごまかすのがうまいんだから」

| |||

「ドイツがハイパーインフレだった時期は、大震災でバタバタしていてさ、あまり知らないんだよ」

| |||

「私もです。偉い人たちが大変だと言っているのを聞きましたが、ここは本土政府の援助を除けば、実質自給自足ですからね。あまり問題になりませんでした」

| |||

島村はこの時代は、まだ輸出入が国民ひとりひとりにはあまり縁がなかったのかなと思った。舶来品というのは一部の金持ちが買うにすぎなかったのだろう。 平井はこちらに来る前は東京で役場の職員だった。何をしていたのかと聞くと水道とか道路などの工事部門にいたという。それなら水道や電気も詳しいだろうと言って、島村はいろいろと議論を吹っ掛ける。 普通の水道は川から水を引くか地下水を汲み上げて、大きなゴミを格子で取り除いた後、砂で細かいゴミをろ過し、塩素で殺菌して、高いところにあるタンクに上げて重力で配給する。しかしサンゴ礁の島では、最高峰(?)でも20mくらいしかないし、面積が小さいから川がない。掘っても出るのは塩水。だから雨水を貯めるか、海水を淡水化するしかない。 | |||

「ほんの10年くらい前までアホウドリの羽毛を取る人たちがいました。彼らは無人島でアホウドリを屠殺してました。飲料水がない島では、海水を鍋で沸かして沸騰させ、それを液化させた蒸留水を飲んだと聞きます | |||

「なるほど、生活の知恵か」

| |||

「でもその方法では水を沸かす薪が大変です。この島でそんなことをしたら、わずかに生えている木々はひと月でなくなります。アホウドリを獲る人たちは無人島の木々がなくなっても気にしなかったのでしょう」

| |||

「話は違いますけど、昔、島の人たちは塩を使わなかったそうです。外国の船が来て料理に使う塩を欲しがったのと塩を使う習慣が入って、今では海水を煮詰めて塩を作っています。あれも薪をたくさん使います」

「話は違いますけど、昔、島の人たちは塩を使わなかったそうです。外国の船が来て料理に使う塩を欲しがったのと塩を使う習慣が入って、今では海水を煮詰めて塩を作っています。あれも薪をたくさん使います」

| |||

「奥さん、でも煮詰める前に太陽の熱で濃くするでしょう」

| |||

「もちろんそうですけど、それにしても薪をたくさん使いますよ。孤島では薪は貴重品です」

| |||

そんな話を数日していた。 その間に来た患者はウツボに噛まれた若者と、崖から落ちた少年だけだ。今まで無医村だったところだから、ちょっとした病気やけがでは医者にかからないので、医者が成り立たない。 | |||

「平井さん、コロールに行く用事ありませんか。ここ半月、奥さんの顔も見てないでしょう」

| |||

「アハハハ、そうですね、それじゃ明日でも出かけましょう。誰かに手紙か電報ですか?」

| |||

「以前、ここに調査に来ていた熊田さんって知ってるよね。あの人に南洋群島開発のアイデアがあるから来いと電報を打ってほしい」

| |||

「ええ、そんなに簡単に呼びつけていいんですか? 飛行機だと片道10両といいますよ」

| |||

「いいからいいから、頼んだよ」

| |||

●

● ● ●  三日後、熊田とゆき、そして吉沢教授が島村のいる島にやって来た。

三日後、熊田とゆき、そして吉沢教授が島村のいる島にやって来た。もちろん飛行機ではなく、例のどこでもドアを通ってきたのだ。費用は只だが、周りに気づかれると問題だ。 | |||

「島村先生、南洋群島開発のアイデアがあるとのこと、話を聞きましたが私では力不足なので技術担当の吉沢教授に同行してもらいました。ゆきさんは岩屋機関からの監視役です」

| |||

「アハハハ、冗談ですよ。島村先生が退職したと聞いて岩屋さんと中野さんが心配していたのです。中野さんは島村さんを外国人と結婚しても特例にすると言ってます」

| |||

「いえいえ、ご心配なく。既にこの島で開業していますよ。幸い患者が少ないのでのんびりと新婚生活を楽しんでますよ」

| |||

「それは幸いじゃなくて残念でしょう。ところで就任して半年以内に自己都合退職の場合、着任手当を返却しなければならないのです。まずは旅費の10両を返せって中野さんが言ってました」

| |||

「ご冗談を! 10両あったら、ここで3年は暮らせますよ。私を破産させても中野さんは何の得にもなりません」

| |||

「それが嫌なら言うことを聞けとのこと」

| |||

「わかりました、わかりました、どうせ南洋群島開発に協力し特許権を譲渡せよとかいうんでしょう」

| |||

「ご明解、じゃあお願いしますね。ナミちゃん、この島を案内してよ」

| |||

平井はとっておきのビールと、釣り上げたばかりの魚で刺身と空揚げとマリネを作ってきた。 冷蔵庫はないがビールは水で冷やしてある。 | |||

「優雅な生活ですな、うらやましい」

| |||

「話に聞くと小規模な水道と発電設備を作りたいということですね」

| |||

「そうです。ここは熱帯ですから太陽熱で発電したい」

| |||

「具体的な構想を教えてください」

| |||

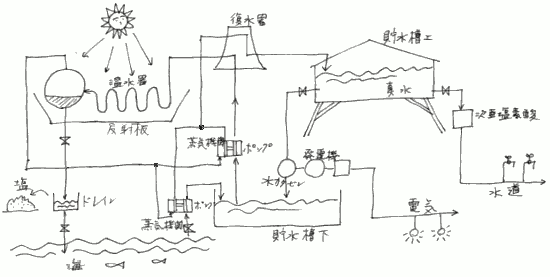

「ポンチ絵ですが、イメージとしてはこんなものです」

| |||

| |||

「太陽光の反射板の上に屈曲させた配管を置いてボイラー水を沸騰するまで加熱します。この蒸気をレシプロ蒸気機関に導き、それでレシプロのポンプを駆動して家の裏にある段丘の上に貯水槽を設置しそこに揚水します | |||

「要するに揚水発電ですな。蒸気から直接発電しても蓄電ができないからか・・ 検討しなければならないのは毎日相当な割合を飲料水に使ってしまうので、ボイラー水の補充が必要になる | |||

「そこが気になっています」

| |||

「イメージは分かりましたが、発電量とか飲料水はどれくらい?」

| |||

「電力は100戸の照明を10時間点けられる程度、水道水は日25トンですね | |||

「水道の利用が多いようだから、水道水が落下したとき発電すれば間に合うんじゃないですか」

| |||

「それじゃ落下したときに位置エネルギーを失うから送水できないよ。それに水道を使うときと電気を使うのが時間的に一致するわけがない」

| |||

「塩ってのはなんですか?」

| |||

「食塩を外から購入しているので、加熱水のドレインから塩を取ろうと考えます。せっかく煮詰まったものを海に戻すなんてもったいない | |||

「理屈は問題ないが、安く作ることが重要だね。それからさっきのことだが、海水をそのまま補充するか一旦蒸留してから補充するか要検討だな。」

| |||

「私が理解できたのは、このシステムは南洋なら実用化できても、扶桑国の緯度になると実用は難しいですね」

| |||

「そうだねえ〜、まず太陽光が弱い、日照時間が不安定、特に冬場は日照時間が短い。この方法は熱帯限定だね」

| |||

「島々に小規模な発電と水道ができれば清潔に衛生的になって病気が減るのを期待しているのです。ぜひお願いします」

| |||

「私も同じです。目に見える改善があると皆がついてきてくれますからね」

| |||

「島村先生は揚水ポンプをレシプロ蒸気機関にしているけど、蒸気は全部発電に使いポンプも電気の方が簡単じゃないかな。市販品が使える」

| |||

「ゆくゆくこちらで製造したいのです。そのため簡単な構造で初歩的な技術でできるものを考えました。可能なら壊れた車のエンジンを蒸気エンジンとポンプに使えませんか? 4気筒なら二つを蒸気機関にして二つをポンプにするとかできませんかね?」

| |||

「アイデアは良いけど、扱うのが海水で腐食とかいろいろあるからね。細かいところは任せてくれ。いずれにしても効率よりも故障しないことが優先だね」

| |||

「ええと、これは100戸の集落向けとありますが、それ以上とかそれ以下はどうなりますか? それに同じ戸数でも家屋が密集か散在かで、費用対効果がだいぶ違いますね」 | |||

「それもあるけど、基本的なこととして貯水槽を置く場所があるかということが重要だ。この構想図は、この島の地形に合わせて貯水槽を高さ10mとしたようだが、環礁のように地面が海面とほとんど同じ海抜なら貯水槽を置く高台がない。そのときはエネルギーを蓄えておく方法をどうするかだな。高い櫓の上に百トンものタンクを置くのはちょっと大変だ」

| |||

「太陽エネルギーを貯蔵しておくのに一番簡単なのはやはり位置エネルギーです。高台がなければ逆に地下とか海中にタンクを置いて、日中は太陽エネルギーでそこに空気を押し込んで水を排出してエネルギーを蓄え、夜間は水と空気を置換して発電する、原理は揚水発電と同じです。他にもアイデアはありますが、いずれにしても飲料水と発電を一緒にするのがミソなんです」

| |||

「なるほど、島村先生は伊丹さんと同じくアイデアマンですな。 とりあえずこれをうまく動かしてからの話ですね」 | |||

●

二カ月後、吉沢と熊田は今回は小型の貨物船でやって来た。● ● ● | |||

「島村先生、ご希望のものを作りました。本土で仮組してみましたが、熱量が少なくて蒸気ポンプがまともに動きませんでした。向こうの太陽光エネルギーはこちらの半分です。それでパイプの下で焚火をして実験しました。ここではどうなりますか」

| |||

船で来たのは吉沢と熊田のほか、数人の技術者で、作業する労働者が必要だと言うので、酋長に口を利いてもらって頑丈な男女を10人ほど雇った。貨幣で支払うというと皆喜んでやってくる。 貨幣経済となりつつあるこの地では、誰もが扶桑国のお金を入手しようと必死だ。熊田の前任者 石原が南洋の人はバナナと魚で暮らしていけるので物欲がないと嘆いたのはたった3年前(80話)、まさにパラダイムシフトが起きている。 島村が住んでいる島の所有権はどうなのかはっきりは分からない。酋長と話をして、島村が診療所に使っている小屋とその敷地を島村の感覚ではほとんど只で借りている。小屋の裏手が高さ10mほどのサンゴ礁の段丘になっていて、100mほど離れて数十戸の集落がある。吉沢は所有権も借地権も気にせずに工事を始めた。 吉沢の指揮の下、段丘の上と下に鉄板を組んで貯水槽を組み立て、下の貯水槽の脇の砂浜に太陽光反射板を設置しその上に配管を並べる。ポンプ、蒸気機関、発電機などを設置すると、それぞれを配管で繋いでいく。  もう一隊は島村の家と集落の中央まで幅30センチ深さ1mほどの溝を掘り、そこに水道管を敷いていく。水道は各戸毎でなく一か所に10個ほどの蛇口を設け、炊事や洗濯用の流しを作り、そのそばに海岸にあるような囲いもないシャワーをいくつか作る。囲いはここの人たちに作ってもらおう。

もう一隊は島村の家と集落の中央まで幅30センチ深さ1mほどの溝を掘り、そこに水道管を敷いていく。水道は各戸毎でなく一か所に10個ほどの蛇口を設け、炊事や洗濯用の流しを作り、そのそばに海岸にあるような囲いもないシャワーをいくつか作る。囲いはここの人たちに作ってもらおう。次は電柱を建てて電線を引いていく。水道のときは民家に関係なかったが、電線は各戸に引っ張っていくので住民が不安そうに作業を見ている。 最後に水道を置いたところから海に流れるまで堀を掘り、堀が崩れないよう石を組む。 1週間でほぼ完了した。 もちろんそれまでに島村邸と診療所で水道の具合と発電を確認している。  酋長に集落の住民を集めてもらう。吉沢が扶桑国の援助の一環として水道と電気を設置したこと、使い方、安全上の注意、問題が起きたときの対応、などを説明する。

酋長に集落の住民を集めてもらう。吉沢が扶桑国の援助の一環として水道と電気を設置したこと、使い方、安全上の注意、問題が起きたときの対応、などを説明する。水道の蛇口をひねると飲める水が出るので皆大喜びする。電気も点けたり消したりしてみせる。 そして水も電気も一日の量が決まっている。使いすぎるとなくなるから、大事に使うように。一人の人が使いすぎると他の人に迷惑をかけること。水道配管や電信柱は日常点検して異常があれば南洋庁に届けること。設備にいたずらをしないこと、近づくとヤケドや感電の危険があることを厳重に注意する。  点検の担当者を決めてくれれば教育する、担当者には賃金を払うこと。この人に日常の水質のチェックと次亜塩素酸の補充などをしてもらうつもりだ。

点検の担当者を決めてくれれば教育する、担当者には賃金を払うこと。この人に日常の水質のチェックと次亜塩素酸の補充などをしてもらうつもりだ。この集落は最初のテストケースだから、今後 他の地域から見学者が来る。そのときはよく説明してあげること、などを話した。 その夜、集落の家々に明かりがついたのを見て島村はニヤリとした。来たばかりだけど少しは島の人の役に立った。これで患者が来なくても、住民から貢ぎ物(食料)を頂いて暮らしていけるだろう。 熊田はこれが上手くいけば群島全体に広めていくテーマができた、熊田の成果として評価につながるとほくそ笑む。吉沢教授もアイデアは島村でも特許権は自分の名で取るつもりで、老後は安心だなと笑う。 ところが夜半まで持つはずだった灯りが8時過ぎに消えてしまった。その瞬間に村中で叫び声がした。慌てて点検すると上の貯水槽が空になっている。説明をしたあと村人たちが水道を使ったり日中灯りをつけたりして貯水槽の水を使いすぎたのだ。吉沢教授は酋長に、今日は水も電気も使いすぎたためで、明日から水は大事に電気は日中 使わないようにと説明する それから数日、吉沢と技術者たちは、機械の運転状況を確認して過ごした。問題が起きなかったので、本庁に技術者1名を駐在させて全員帰国した。その技術者はそれから毎週設備の点検に来るのだが、そのたびに島村に上下水道や電気その他のアイデアの聞きとりをして、それが主たる目的のように思える。吉沢から島村のアイデアを搾り取ってこいと言われたらしい。 おっと島村には「総合病院嘱託非常勤医師」という辞令が渡されて、召集を受けたら総合病院に出頭しなければならないと言われた。それを断るなら赴任手当などを返済しろという。 |

次には何が出てくるかというと、分かっちゃいましたよね。型式認証とかGMPにつなごうかと考えております。いやそれを書きたくてこれまで南洋の騒動を書いたわけで・・

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

2016年現在日本の水道使用量は1人1日約219リットル(年80トン)、世界平均では同186リットル(同68トン) 日本でも1960年代は1人1日当たり170リットルであった。家族数、洗濯方法、入浴習慣などによって増加してきた。ちなみに我が家は平均1人210リットルである。 | |

注2 |

第一次世界大戦中からドイツはインフレが進行していたが、1923年1月からハイパーインフレと呼ばれるように時間単位でインフレが進むようになった。関東大震災が起きたのは1923年9月でまさに同時期である。インフレが治まったのは1923年末である。日本がドイツのハイパーインフレにどのような影響を受けたのかを調べたが、大きな影響を受けたという記述は見当たらなかった。 この物語では大地震が起きると知っていて、その対策中だったから、ドイツのハイパーインフレまで気が回らなかったのだろう。物語では今1924年秋であるから、既に過去の話である。 なお、過去に起きた最悪のハイパーインフレはドイツではなく、1945年のハンガリーである。当時1垓(がい)ペンゲー(またはペンゴ)紙幣というものが発行された。垓とはゼロが20個である。 | |

注3 |

「無人島に生きる十六人」須川邦彦、新潮文庫、2003 | |

注4 | ||

注5 |

19世紀前半までの船舶の蒸気機関は海水をそのまま使っていたが、塩分の機関への付着が問題であった。19世紀半ばに復水器が改良されて冷却水である海水とボイラー水が混じらないようになり、真水が循環できるようになった。 参考 「蒸気船」、田中航、毎日新聞社、1977 「海水混入によるボイラ水質の変化」 | |

注6 |

太陽熱で発電できるエネルギーをちゃんと計算したのかと問われるとしていません。ただおおざっぱですが下記のように考えました。 熱帯の太陽エネルギーは平米1kWです。太陽光が当たる時間は6時間とみてよいでしょう。すると一日の平米当たり太陽エネルギーは6kWhになります。もちろんこのすべてが電気になるわけではありません。ボイラー水の加熱効率を1割、蒸気機関の効率を1割、揚水ポンプ効率を7割、発電効率を3割(大規模の場合8割)として、平米12Whの電力量となります。一戸当たり100W×2個×4h=0.8Whで100戸で80Whとなり、反射板は40平米あれば十分となります。 疑問のある方は、下記を参照に検証してください。 「単位換算のページ」(計算するのめんどくさいから) ただ発電量よりも飲料水の割合が多いため、実際には運用が難しそう。 | |

注7 |

元々原始人は動物と同じく塩は食品(肉や植物)から採っていた。なお動物も塩分が足りなくなると岩塩をなめて補充する。しかし人は食物を加熱調理するようになり、塩分が流れ出して食品だけでは不足するようになった。 海の魚ばかり食べていても塩分が賄えるとは限らない。ウィキによると海から遠く岩塩もないところでは、体の塩分が非常に少ない民族もいるそうだ。 | |

注8 |

電気を点けると自動的に発電を開始するのかとか、周波数の安定をどうするのかとか質問が来そうだ。 正直言って考えていないけど、一つのアイデアとして制御用に常時発電していて、負荷の変動を発電機の回転数で把握し、それを流路のバルブ開閉へフィードバックをかけ水流を調整すれば良いだろう。 とはいえそんなことを考えると、小説を書いているのか設計をしているのか分からないからパス。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる