18.05.07

ISO14001認証は日本において一時であろうと多数の認証件数を得たということは、ビジネスとして成功だったのかもしれない。しかし私はその本来の目的「遵法と汚染の予防」の実現においてはまったく無力・無意味だったと思っている。

なぜかと問われると語ることはいくつもある。

まずは規格解釈において多数の間違いが認証機関と審査員にあり、その考えで審査を行ったために本来の効果が出なかったことがある。

その最たるものに「点数法」がある。このバカバカしい方法で環境側面の特定と著しい環境側面の決定をすることによって、ISO14001は理屈ではなく屁理屈に堕ちた。環境保護ではなく紙の無駄、電力の無駄になったのだ。

その他、文言至上主義というべきか、形式主義というべきか、規格の文言は必ずマニュアルに記述しなければならないとか、環境管理で使う用語は規格の通りでなければならないという迷信、いや暗黙の審査基準ができたのである。審査員研修の一項目にマニュアル審査があるが、どんなものかというとマニュアルに規格のshallがすべて記入されているかチェックすることなのだ。ところでISO14001には制定以来現在まで環境マニュアルを作れという要求事項はないのだが、不思議なこともあるものだ。

私自身、規格にある「枠組み」という文言が環境方針に入っていないから不適合にされた。別の例だが、ある企業の是正処置規則に是正処置と予防処置の双方が記載されていたために、不適合になった。ふたつを同じ項目に記述してはダメだそうだ。

そんなことないだろうと思う方は、過去数年の審査報告書をめくれば、「要求事項○○が記載されていません」とか、「規格にある用語がマニュアルで使われていない」なんて不適合をたくさん見るだろう。

そんなことは私だけが問題だと思ったのでなかったに違いない。「そういう問題が多々あったので2015年版の附属書A(参考)A.2の冒頭に「この規格では、組織の環境マネジメントシステムの文書にこの規格の箇条の構造又は用語を適用することは要求していない、組織が用いる用語をこの規格で用いている用語に置き換えることも要求していない」と追加した」と、ISOTC委員の吉田敬史氏が書いていた(日経エコロジー誌2015/8月号)。

アホなことをいうのは日本人だけではなかったようだ。

また規格解釈のゆらぎ程度でなく、上乗せ解釈というか横出し解釈というかあるいは誤解釈というべきか、「有益な環境側面」あるいは「プラスの環境側面」という考えを唱え、日本のISO14001を貶めた人々がいたし、今もいるのである。

そしてはっきりと「有益な環境側面」と認証機関のウェブサイトに明記していたり、書籍も多数出版されているが、そのような間違いを唱える人々を懲らしめ訂正させることはしていない。これもまたどうしてなのだろうか。私には分からない。

残念ながら私は悪を懲らしめることはできないが、「有益な環境側面」があるという間違えを語る人がいかほどいるかを調べて公表することくらいはできる。だから不肖おばQは「有益な環境側面」という間違えの実態を過去より定期的に調査しここで報告してきた。

この度、前回調査から2年が経過したこと、審査に置いて2015年版が完全に適用されたことから、いささか変化があったかと思い、認証機関と審査員研修機関において「有益な環境側面」を主張するところが今もあるのかと調べた。その結果をいかに示す。

誤解ないように念を押すが「有益な環境側面」の有無が多数決で決まるわけではない。

調査したのは「有益な環境側面」があると間違えている認証機関がいくつあるかということだ。

「有益な環境側面」があると考えている認証機関が実際の審査で「有益な環境側面」がないから不適合にしているかどうかは不明である。しかし規格にない「有益な環境側面」があると考えている認証機関は要注意である。 コンサルならともかく、規格適合を審査する認証機関の立場としては不適切、正しくないと考える。 |

■調査方法

調査対象はJABからISO14001認定を受けている全認証機関とCEAR承認を受けている全審査員研修機関である。

調査方法は対象機関のウェブサイトを検索エンジンはgoogleを使い「有益+環境側面」でウェブサイト内をサルベージした。この方法では、上位ページからリンクされていない冬眠ページあるいは仲間内での連絡用ページもチェックできる。

ノンジャブはどうかという声もあるだろうが、ノンジャブ認証機関を網羅したデータがないために実施できない。だが、ノンジャブの審査を受けている私の知り合い(s)の話では、JAB認定の認証機関よりもノンジャブの方が規格解釈はまっとうだという。

■判断基準

- 「あり」

その機関のウェブサイトに「有益な環境側面」があることを明記しているか、あるいは「有益な環境側面の把握方法」とか「有益な環境側面の定義」などの記載がある場合。 - 「△」

- 前回調査時点より古い日付のコンテンツは、現時点の見解ではないだろうと判断し「△」とした。

- その認証機関から認証を受けた企業からのレターの中に「有益な環境側面」が記載されているものは、その認証機関の見解ではないとみなし「△」とした。「なし」としなかったのは、その認証機関は顧客の規格解釈を指導しないことを疑問視した。

- 「なし」

検索結果該当なしのとき。

■調査結果

- 認証機関

2010年

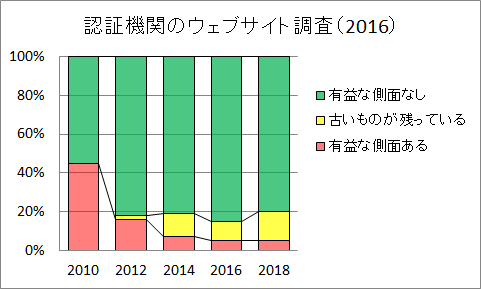

(注1)2012年 2014年 2016年 2018年 あり 45% 7 3 2 2 △ 1 5 5 6 なし 55% 37 33 33 31 認証機関数 45 41 40 39

注1:2010年はアイソス誌2010年1月号のアンケート結果を流用した。

調査年によって対象件数が異なるために、パーセントにしたのが次である。

2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 あり 45% 16% 7% 5% 5% △ 2% 12% 10% 15% なし 55% 82% 81% 85% 80%

これをグラフにしたものが次の通り。

今回は2016年の調査時に比べて「あり」は同じだが、「なし」が減り「△」が増えている。

但し、私のミスによる前回調査時の漏れの可能性は否定しない。

有益な側面が「ある」としている認証機関の記載例を下記に示す。

- A認証機関

有益な環境側面(プラスになるもの)

グリーン購入、リサイクル材料の活用、省エネ機材の利用(太陽光利用、節電対策)

EV車両、通い箱の利用、配送ルートの最短化、クリーンエネルギー利用

廃棄物の有価物に転用、地域の清掃協力、環境意識向上教育 - B認証機関

環境マネジメントシステムの規格であるISO 14001に基づいた仕組みを構築することで、有害な環境影響の要因(環境側面)の抑制、省エネルギー・省資源活動、有益な環境側面の追求をしていきますが、こうした環境配慮と同時にコスト低減、業務の効率化、売上の向上が可能となります。

- A認証機関

- 審査員研修機関

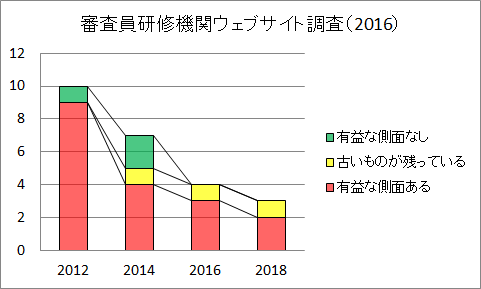

審査員研修機関は調査開始時点(2012年)には10社あったが、2018年では3社にまで減った。

2012年 2014年 2016年 2018年 あり 9 4 3 2 △ 0 1 1 1 なし 1 2 0 0 審査員研修機関数 10 7 4 3

注:アイソス誌2010年1月号のアンケートで審査員研修機関は対象外だった。

これをグラフにしたものが次の通り。

審査員研修機関の数が大きく減少しているため、パーセントではなく絶対値でグラフを作った。

審査員研修機関は認証機関と違い、「有益な環境側面」があると考えているのが大多数である。これは審査を受ける企業とのやりとり(審査でのチャンチャンバラバラ)がなくフィードバックがかからないためだろうか?

規格解釈がまっとうな審査員研修機関ほど、いち早く承認を返上して事業撤退しているのが気になる。

■考察

前回から2年が経ち規格改定があったにも関わらず、「有益な環境側面」についての見解は2016年と変わっていない。

その理由はなんだろう?

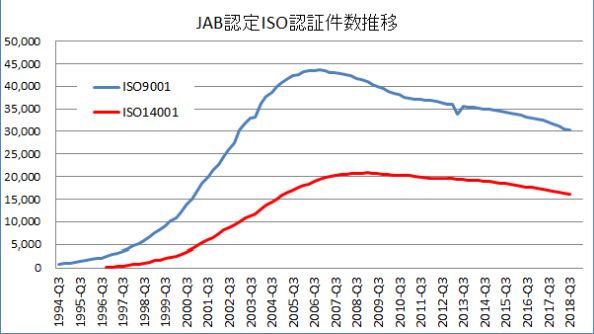

大胆というか強引な推測だが、2009年にピークを過ぎて以降シュリンクしているISO認証ビジネスには、もはや新規参入する審査員も認証機関も少なく、過去から同じ人たちが今までの考えで審査しているということではなかろうか。しかし需給関係から受審企業が強くなった現在、審査員も強引に主張することをせず、結果として解釈の相違による問題が起きていないのだろうと推察する。

大胆というか強引な推測だが、2009年にピークを過ぎて以降シュリンクしているISO認証ビジネスには、もはや新規参入する審査員も認証機関も少なく、過去から同じ人たちが今までの考えで審査しているということではなかろうか。しかし需給関係から受審企業が強くなった現在、審査員も強引に主張することをせず、結果として解釈の相違による問題が起きていないのだろうと推察する。2000年代は、「私の意見は間違いない」とか「ISOTC委員より私が正しい」などと騙っていた審査員がザクザクいた。それだけでなく、「有益な環境側面がないから不適合」とされた企業が認証機関に質問しても門前払いを受けた。今はまさかそんな横暴は通用しないだろう。そういう時代を生きてきた私は「有益な環境側面」という考えを許すことはできない。

しかし面白いことが分かる。

有益な側面が「ある」としている認証機関の記載例を見ると、2つとも「有益な環境側面」としているものは実は「環境側面」ではないことだ。

グリーン購入や省エネ機器の利用とは環境側面だろうか?

否、それらは環境側面ではなく環境活動だろう。環境側面の定義は「環境と相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素(ISO14001:2015 3.6)」である。

グリーン購入を考えると、そもそも環境側面なるものは資材調達あるいは役務調達であり、その環境側面における環境影響改善を図るアクションの一例がグリーン購入である。

|

|

↑ |

そんなバカな話はない。環境側面は電気の使用であり資源の使用である。そして人は常に環境負荷低減を図らなければならないということだ。

賭けても良いが、今もどこかで「蛍光灯電球からLED電球にすることは有益な環境側面です」と騙っている審査員がいるだろう。そしてLED以上に効率が良く資源を使わない発光体が現れると、LED電球は有害な側面になるのだろう。悪い冗談としか言いようがない。

ともかく調査結果を一言で言えば、まさに歴史の終わりであろう。歴史の終わりとは消滅や崩壊することではない。ある制度が行きつくところまで行きつき、もはや変化が起きないということだ。その終点がISO14001の意図であろうとなかろうと、極相に至ればそれ以降、環境変化が起きない限りその状態を維持し続ける。

ISO14001において「有益な環境側面」という考えが変化あるいは消滅するには、新たな規格改定において明確に否定されるか、現職の審査員が高齢となり引退するのを待つしかなさそうだ。

いや待てよ、審査員研修機関が「有益な環境側面」と教えているなら、研修機関の講師が引退するときなのだろうか?

いやいや、最も可能性が高いのはISO14001認証制度が終わる時だろう。

5月の連休は働いている人や学生だけが対象というわけではない。私のような定年退職者であっても、日々フィットネスクラブや図書館、公民館、習い事に出掛けている。ゴールデンウイークになると、そういったところもお休みになるところが多く、泳ぎたくても泳げない、囲碁を打ちたくてもできないということになる。

というわけで手間暇がかかるこんな調査をするにはもってこいの機会です。上記データをとるだけで実働15時間くらいかかりました。そしてその時間を投じただけの成果はあったと思います。

乗り掛かった舟でもありますし、来年以降もゴールデンウイークは暇でしょうから、これからも有益な環境側面の推移を眺めていくつもりです。興味がありましたら2年後またご覧ください。

「有益な環境側面」があると主張されている認証機関の取締役の方々、審査員の方々、審査員研修機関の方々、コンサルタントの方々、その主張の根拠を説明願います。

私が間違っていた場合、速やかに訂正し謝罪します。

なお、寺田博さんは過去より「有益な環境側面はない」と講演されていると申し上げておきます。

Non-CEAR様からお便りを頂きました(2018.05.07)

CEAR承認コースを運営しているのは今や3社だけですか。。。 月日の流れを感じます。 >> 規格解釈がまっとうな審査員研修機関ほど、いち早く認証を返上して事業撤退しているのが気になる。 CEAR承認は無いもののIRCA承認は維持している審査員研修機関は如何でしょうか? 日本ではまだ、6社ほどIRCA承認は維持しているようですが、、、 |

Non-CEAR様 お便りありがとうございます。 IRCAから審査員研修機関の認定を受けているところの状況を調べました。 ところでCEARは審査員研修機関を「承認」ですが、IRCAは「認定」です。どうしてかなと調べる気はありましたが、まだやっていません。 さて調査結果ですが、下記の通りです。

認証機関がJABとnon-JABで違うのか、審査員研修機関がCEARとnon-CEARで違うのかというとサンプルが少なすぎて何とも言えません。 ただノンジャブでノンセアのところは1社しかありませんが、まっとうであることは間違いなさそうです。 |

うそ800の目次にもどる