中古ショップやジャンクショップやオークションなどでも、よく

370Cという名前を聞く機会が多いことと思います。

中古ショップやジャンクショップやオークションなどでも、よく

370Cという名前を聞く機会が多いことと思います。ThinkPad370C は、300番台ThinkPadであるのにも関わらず

700番台のモデル番号(9545)を名乗っているモデルです。

このモデル番号が示しているように、実態は 755Cそのものといった感じで、既に本来の

700番台が 755CE/CDへ代替わりした中、先代の

755Cのコンポーネンツをそのまま流用することで下位モデルの

300番台に上手くコストダウンして再発売されたモデルといった感じです。

中古ショップやジャンクショップやオークションなどでも、よく

370Cという名前を聞く機会が多いことと思います。

中古ショップやジャンクショップやオークションなどでも、よく

370Cという名前を聞く機会が多いことと思います。

基本的には

755Cと同等のモデルといったスペックなので、比較的柔軟性が高く、作りも良いモデルです。

中古で出回っている 486系CPUクラスの

ThinkPadの中でも、(初心者の方には敷居が高いですが)安くて性能もそこそこなので、割とおすすめ度が高いです。

また

360/755C系に対してパーツの流用性が高いので、(ちょっと可哀想ですが)値段も安いので部品取り機としての価値も高いです。

(手元にも予備の

370Cがありますが、よく手持ち機の補修の餌食にされてしまっています、、、(^^;)

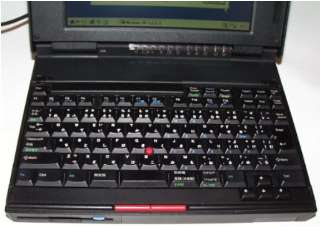

360/755系ではお馴染みのキーボードです。

360/755系ではお馴染みのキーボードです。

流石に年式が経っていることもあって、コンディションの良し悪しの差がキーボードにモロに出てきてしまっています。

この手持ちの QFDでは、キートップはかなり綺麗な状態だったものの、カーソルキーが死んでいるという状態だったので、部品取り用の

370Cからキーボードを移植してきて復活させています。

基本的には

755Cに準じている

370Cですが、細部を見ると僅かながら仕様が異なるところがあります。

基本的には

755Cに準じている

370Cですが、細部を見ると僅かながら仕様が異なるところがあります。

755Cでは、キーボード蝶番横のネジ隠しの丸いシールの隣に、内蔵音源用のマイクが埋め込まれているのですが、370Cでは省略されています。

(この点では 360C(S)Eに準じていると言えます)

この他には、フロッピードライブが

2.88MBサポートをしていない(1.44MB

3モードドライブ)という点が違います。

また、スペック上、バッテリー駆動時間が

370Cの方が短い(?)ことになっているようです。(電気的に違うのか、単に測定条件上公称値が違ってしまったのか、詳しいことはよく判りません)

この角度(180度)が液晶パネルの最大開度です。

この角度(180度)が液晶パネルの最大開度です。

(以前どなたかから質問がありましたので、掲載いたしました)

いつの頃からかプレゼンテーションを意識して、「180度開きます」というのをウリにしたモデルが各社から出てきた時期がありましたが、ThinkPadでは、PS/55noteの末期(C23V)の頃から対応し始めています。

背面コネクタのカバーを開いたところ。

背面コネクタのカバーを開いたところ。

外装は

755系そのもので艶消し系の塗装となっていますが、360と同様にパーツの混在しているケースが若干あるようです。

特に中古では、この背面カバーの質感が違うケースが多い(紛失して交換されてしまった?)ようです。

電源コネクタはこの時期の通例に従って、台形4pタイプとなっています。

あまり面白みの無い底面。(^^;

あまり面白みの無い底面。(^^;

例によって、背面寄りの滑り止めゴムが剥離しかかっていたので修復しています。

積み重ねて保管する際には、本体間に紙を一枚挟んであげると、天面のキズやゴム足の剥離を防止することが出来ます。

300番台の

ThinkPadは、全般的にコストダウンの影響が外観にもかなり出ている傾向がありますが、370Cについては比較的そういった部分は少なめです。

300番台の

ThinkPadは、全般的にコストダウンの影響が外観にもかなり出ている傾向がありますが、370Cについては比較的そういった部分は少なめです。

同時期及び前後に販売されていた、360/365/345に比べても、質感は確実にワンランク上に感じます。

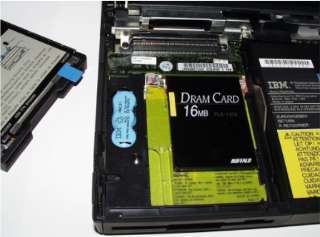

これまたお馴染みの内部構造。

これまたお馴染みの内部構造。

バッテリーパックは

360系のグレーのパックとは異なり、750系の充電管理機能付きのインテリジェントタイプがそのまま標準で採用されています。

グレーのバックリーパックでもそのまま使用できるようです。

また、FDDは先にも述べた通り

3モードタイプで、正面シャッターには「2.88」の文字はありません。

FDDを取り外したところで、メルコの

16MB D-RAMカード(RJI-16M)を装着しています。

FDDを取り外したところで、メルコの

16MB D-RAMカード(RJI-16M)を装着しています。

本機は

755Cがベースということで、D-RAMカードだけではなく、メモリーモジュールアダプターを介した

5V 72p DIMMでのメモリー増設に対応しています。

これにより、メーカー保証外ながら最大で

52MBまでの増設が可能になっています。

本機に装着されているハードディスクパック。

本機に装着されているハードディスクパック。

これが知る人ぞ知る(?) セレスコーポレーションの「Action Disk」と称するディスクパックです。(AD520 520MB)

IBMの純正パックは内ネジ専用の設計になっていますが、ActionDiskは外ネジでも使用できるというスグレモノです。

また、交換前提の設計になっているようで、換装も簡単になっています。

パフォーマンスチェックのために

Windows98を稼動させた状態。

パフォーマンスチェックのために

Windows98を稼動させた状態。

セットアップにコツは要るものの、その気があればメモリを積んでそれなりに使用することが出来ます。

この辺りはさすがにハイエンド機の血をひいているだけのことはあります。

(さすがに快適とは言いがたいですが・・・)

CPU Intel DX4-75MHz

RAM 4MB Max 36MB (DIMMアダプタと16MB&32MB-DIMMの組み合わせにより保証外ながら 52MBまで使用可能)

HDD 540MB (E-IDE)

LCD 10.4"TFT/VGAカラー (640x480 26万色中 256色表示)

VGA WD90C24 V-RAM:1MB

基本的には 750Cと全く同じです。

- CPUは QFPでボードに直接実装されています。

手間や投資、そして根性(^^;があれば、換装してパワーアップすることも不可能ではありませんが、今となってはコストパフォーマンス的に見合わないと思います。- ハードディスクはバック式で、必要とあれば自力での換装も容易です。

但し当然ながらメーカー保証外の行為となってしまいますのでご注意ください。

なお、マスター/スレーブ設定が現在とは逆ですので、換装時にドライブによってはピン折り等の加工をしてあげないと、ブートできなくなってしまいます。- メモリは通常は88pinD-RAMカード、メモリモジュールアダプタを使って72pin5V-SO-DIMMが増設できます。

前者は32MBまで増設できますが、32MBカードは高価で僅少です。

後者は16MB+32MB=48MBまで増設できますが、32MB-DIMMは98note用を改造して使用することになり、組み合わせによっては認識できないケースもあったり、何よりもメモリーモジュールアダプターが入手しにくいという問題があります。

入手状況に応じてベストな増設方法を検討しましょう。- パリティ無しメモリを増設する場合は、予めEasySetupでパリティチェックをしないように設定しておきましょう。

(デフォルトでチェックしない様にしておくのが好都合だと思います)- 液晶パネルはVGAで、本体の処理能力ももうひとつなので、メールチェック用や Linuxなどの軽めのOSで使うのが良さそうです。

なお、Windows95にて使用する場合は、256色表示のために VESAドライバをインストールする必要があります。- 一番ハマってしまう可能性があるのは、バッテリー消耗です。中古の場合、バッテリーは死んでしまっているケースが多いので、BIOSのアップデートが出来ない可能性があります。

(2001/2/4 記)