18.03.19

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

つい最近のこと、希望を名乗る政党があった。いっときは天に昇る勢いだったが、あっという間に峠を駆け抜けて絶望の政党になってしまった。もっとも絶望的状況にあるのは政党だけではない、我が愛しきISO第三者認証制度もまたしかり。

つい最近のこと、希望を名乗る政党があった。いっときは天に昇る勢いだったが、あっという間に峠を駆け抜けて絶望の政党になってしまった。もっとも絶望的状況にあるのは政党だけではない、我が愛しきISO第三者認証制度もまたしかり。では、本日の前振りは絶望のマネジメントシステムである。

2018年現在、星の数ほどのマネジメントシステム規格がある。果たしてそれらの存在意義は何だろう?

少し前、ナンバーワンよりオンリーワンなんて言葉がはやった。これはナンバーワンになれない人の自慰に違いない。だってそもそもあらゆるものはオンリーワンであり、オンリーワンでないものはない。一卵性双生児でも同姓同名でもマイナンバーは異なる。

当然オンリーワンだからといって価値があるわけではない。おっと価値とは何かとなるが、役に立つとか、必要とされることであり、ユニークであることではない。ユニークというと日本語的には独特な風味と解されているが、本来の意味は単に他と違うということで、ウェブへのユニークアクセスなんていうふうに使われる。

ちなみに自然界ではオンリーワンでは全く価値がない。弱肉強食・適者生存の世界ではナンバーワンのみが生き残る。今存在するすべての生物は、そのニッチにおいてすべてがナンバーワンである

「希少価値」という言葉もあるが、希少なら価値があるわけではない。希少であって皆が欲しがるのを希少価値という。ダイヤモンドは希少で誰もが欲しがるから希少価値があり、石ころはすべて形が違い希少であるが誰も欲しがらないから希少価値がない。

何においても欲しがられるものでなければ価値がない。

さて現在は品質から始まって、環境管理、食品安全、電気通信、医療機器、情報セキュリティ、労働安全衛生、エネルギーその他、覚えきれないというか覚える気も起きないほどのマネジメントシステム規格がある。 私はすべてのマネジメントシステム規格の本質は品質保証だと考えている。そしてすべてのマネジメントシステム規格が品質保証の規格なら、ひとつあれば間に合うはずだ。

品質保証の定義の確認をしよう。

品質保証とは「3.3.6品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部(ISO9000:2015/JISQ9000:2015)」である。

ここで品質とは「提供する製品とかサービスの品質」に限らない。「事業の継続(盤石さ)」を品質と考えても良いし、「環境管理」の品質を考えることもできるし、「福利厚生」の品質を考えてもおかしくない。いやいや、食品安全や情報セキュリティとなれば「提供する製品とかサービスの品質」そのものである。そう考えると、すべてのマネジメントシステム規格が品質保証の規格という表現に納得していただけるだろう。

となると、なぜにこれほどの、それこそ浜の真砂ほどのマネジメントシステム規格が必要なのか、疑問に思わなければそれが疑問だ。

これほどたくさんのマネジメントシステム規格が存在するのは、結局認証制度側のお金儲けのためだろう。もっともその結果、認証を受ける側の認証疲れによって認証マーケットがシュリンクしてきて絶望の淵にあるのはお気の毒である。いや同情しないけど。

そもそも認証制度の存在意義、価値というものを私は理解できない。マネジメントシステム規格と認証制度は別物であるが、現実のマネジメントシステム規格は認証制度のための存在である。

私は規格と認証制度の存在意義を次のように考えている。

| 意味はある | 品質保証の規格 |  | 品質保証の 第三者認証制度 | 必要なさそう |

|  | |||

| 存在意義不明 | マネジメントシステム規格 |  | マネジメントシステム 第三者認証制度 | 存在意義全く不明 |

私はISO9001:1987というものは間違いなく存在意義はあったと考える。

そして一般的な意味の「製品とサービス」以外の品質保証規格が必要となったとき、わざわざ別のマネジメントシステム規格を作るのではなく、ISO9001の構成を見直し、それに必要な要求事項を加除する方法がベターだったのではないか。そんなことを私は今を去ること7年前、5年前に語っていたが、もちろんIAFからもJABからも講演の依頼などなかった(笑)。

| JTCGの考え | 私の考え | |||

| ISO9001 | 品質固有の要求事項 共通要求事項 |

ISO9001 | 品質固有の要求事項 | |

| ISO14001 | 環境固有の要求事項 共通要求事項 |

ISO14001 | 環境固有の要求事項 | |

| 2015年版はこの構造である | ISO???? | 共通要求事項 | ||

私の考える構成にするとメリットがいくつもあります。

まず認証業界の立場から見れば、環境や品質という分野まで立ち入らず、基本的なルールが適正かどうか見てほしいという会社があるかもしれません。そういう新しいカテゴリーの顧客に対応した「共通要求事項のみのベーシックMSSの認証」という新しいジャンルの認証ビジネスが創設できます。

そしてそういう審査なら、特定のカテゴリーについての力量がない審査員でも任せることができるでしょう。

また企業側の立場から見ても、いろいろメリットがあります。まず個別規格ごとに要求事項が変わることを防止します。この場合はカテゴリー特有の加除ができません。

あるいはどうしても共通要求事項に追加することが必要となったとしても、その場合は「固有の要求事項」部分に追加するしかなく、共通部分には手を加えることはできませんからね

次にすべてのマニュアルに同じ文言を書くのではなく、共通要求事項マニュアルとして作っておいて、さまざまなシステム規格の審査のとき、共通要求事項はそのマニュアルを見せた方が楽です。これぞ標準化です、

プログラムで同じ処理をさせるときその都度すべてを記述するのではなく、サブルーチンに任せる方法を思い出してください。どちらが楽でしょうか?

|

歴史にIFはないというが、もしマネジメントシステム規格の構成をよく考えて、その対象や業務、業種、顧客(金を払う人じゃなく「製品を受け取る組織または人」)に対応できるように設計したならばよかったのにと思う。

まあ、そもそもISO規格というものも、MIL規格からBS規格へ、それがISO9001:1987と修正、改造、手直しの積み重ねで来たものであり、2000年に構成を全く変えておかしくして、2015年には更にダメ押しして今や破滅へまっしぐら、こうなってはもうどうしようもない。

昔、「破滅への2時間」という映画があったが、第三者認証制度は今「破滅への2年間」なのか、まさか「破滅への20年」ということはあるまい。

いやいや、ウィンストン・チャーチルは「ローマ帝国はなぜ滅んだかを考えるべきではない。なぜ永続したのかを考えるべきだ」と語った。私も反省してこれからは「なぜ(伏字)第三者認証制度が30年間も永続きしたのか」を考えるようにしよう。

1918年5月 帝族会議が開かれている。帝族会議とは皇帝が議長となり、宮家の当主、総理大臣、宮内大臣、ほか数名の閣僚が出席する。今回は中野中佐と小沢医師が特別に参加して会議が始まった。中野中佐は帝族ではあるが、当主ではない。 帝族会議の議題は帝族内の問題解決のためのものであるが、実際的には皇帝の摂政設置が唯一のものである。そもそも帝位継承順位は定まっており議論する必要はない。宮家内のもめごとなどを己が解決できなければ笑われてしまう。また憲法上、帝族は政治に関わらないから、政治や外交について議論することはありえない。 本日は帝族会議としてはまったくイレギュラーな議題で、帝太子の日本での治療を認めるべきか否かというものであった。 白熱する議論ではないが、みな真剣である。治療の成功率は小沢医師がまず問題ないと説明した。手術費用は非保険であっても、帝室予算からみれば微々たるものだ。 一番の論点は異世界の治療を受けることが倫理上許されるのかということである。帝太子が先進治療を受けることは、上に立つ者としてまずいのではないか。 静かな討論の後、結論として帝太子だけでなく、合わせて一般庶民を1名治療することになった。帝太子に先行してテスト的に手術するととればひどい話だが、帝族を治療すると同じく一般庶民も治療してバランスをとるという論理である。 その1名は後に小沢医師が都内の病院で該当患者を選んだ。 小沢は医大で仲の良かった大病院の御曹司に頼んで二人の手術を頼んだ。 帝太子ともう一人の付き添いとして、宮内省の医師3名と看護婦3名、そして護衛が10名ほどついて現代の日本に来た。中野中佐から新世界技術事務所が一切合切の面倒を見てくれという依頼がきて、異世界への出入り口の設置、物資の運搬、お金の両替などを行った。 診察結果、小沢が予想したようにペースメーカー埋め込みとなり、手術は無事に終わった。 医師や護衛たちも日用雑貨の買い物や息抜きに街を出歩いたが、そのときは知佳ちゃんたちがお供した。小沢医師の奥さんとさくらは住まいが近くなこともあり頻繁に見舞いに行ったようだ。 術後の経過も良好で2週間後に向こうの世界に帰って来た。しばらくの間は定期的に受診する。今後数年ごとに電池交換が必要であるが、それはそのときのこと。 小沢は中野中佐から多額の謝礼を受け取ったが、これで足抜けできなくなったと感じた。 ●

● ●

政策研究所のインフルエンザ対策プロジェクト室である。 扶桑国医師会の幹部と内務省衛生局の役人が面会に来ている。対するは中野中佐と米山中佐である。 | |||||||

「昨年末、政策研究所主催でインフルエンザ対策の講演がありましたな。それから防疫体制ということで検討していると伺っております。職掌からして、これは内務省衛生局の管轄である。自今以降、当方内務省で進めることとしたい。今までの関係書類を一括して弊方に引き渡し願いたい」

| |||||||

「素人が防疫体制など考えてもしかたあるまい」

| |||||||

「ご存じと思いますが、我々は枢密院直轄の政策研究所でありまして、命令を受けた課題についての検討と報告そして実施する組織であります。内務省もご協力いただけるということでありがたく感じます」

| |||||||

「協力を申しているのではない。そういうことは内務省衛生局の仕事だと申しておる」

| |||||||

「流行病の対策と言うのは内務省だけでは実施できないと考えます」

| |||||||

「ほう、内務省で扱えないと申すのか?」

| |||||||

「流行病はどこから来ますか? 外国からです。すると出入国管理管轄の法務省、対外交渉の外務省、防疫体制となりますと警察や軍隊を動かす必要もあります。流行時に学校への指示となると文部省、感染者の就業や物の移動の規制などを一般企業に指導監督するのは逓信省、同様に鉄道省、運輸通信省、商工省、農林省などが関ります。そういった各省庁にまたがる国家的な事業、まさに戦争と同規模の作戦活動を内務省が取り扱うなら、内務大臣が枢密院議長に申し入れていただきたいと考えます | |||||||

「なに!すると我々にはできなくて政策研究所はできるということだな」

| |||||||

「できるかどうかではなく、それが職掌ということです。既にアメリカでは強い流行性感冒の患者が今年(1918)初めに発生しています。我々は内務省や医師会をないがしろにしているわけではありません。それどころか医師に対する講習会や情報提供は昨年よりしております。内務省とも何度も会議をもち、大流行時の警察の業務などについて協議をしております。 流行性感冒対策は一省庁を超えて各省庁に関わりますので、そのまとめとしてただいまは政策研究所が事務を執っているということです」 | |||||||

「たかが中佐の分際で、」

| |||||||

「先だっての講演会には、帝太子殿下の隣席もいただきまして各省庁へのご報告をしてご了解を得ていると思っておりました」

| |||||||

それを聞いて役人はギョッとした顔をしてトーンダウンした。 | |||||||

「帝太子殿下が陪席されたのでしたのですか。それでは内務省衛生局も貴方の活動に積極的に協力したいと考えます」

| |||||||

「ありがとうございます。講演会では医師会の先生方も聴講されて、お礼を頂いております。改めてそちら主催の講演会を開くので講師の派遣を依頼されているところです」

| |||||||

「そういうことでしたら、お互い協力して進めましょう」

| |||||||

二人が帰った後、中野は米山に愚痴る。 | |||||||

「我々が目立っているとは思わないが、面白くない人もいるのだろう。あのとき米山君のアドバイスで殿下に来てもらって良かったよ。関係部門の協力を得ないと大変だ、アハハハハ」

| |||||||

●

1918年8月● ● 欧州では春から戦場でも市民生活でもスペイン風邪が大流行している。その結果、戦争が若干低調になってきているのは幸いというべきか まだ扶桑国では患者の発生はない。とはいえ時間の問題であることは皆認識している。 既に扶桑国内ではインフルエンザ対策として政策研究所が事務局として活動することが共通認識となり、セクト争いはなくなった。 具体的活動はそれぞれ所轄官庁が進めており、政策研究所は各省庁の調整と全般的広報を行うだけである 。 ある日、ほぼ毎日異世界に来ている小沢医師に医師会の幹部が話しかける。 | |||||||

「小沢先生、積極的に予防する手はないのですか?」

| |||||||

「なくはないとは思います。欧州での死者は若い人に多く、高齢者には少ないといいます」

| |||||||

「それはまたどうしてですか?」

| |||||||

「ご記憶にあるかどうか、今から30年ほど前、明治22年頃にやはりインフルエンザが流行しました。ですから30歳以上の人はそのときにインフルエンザにかかっていた人が多い。それは欧州もここも同じです。 麻疹(はしか)や水痘(すいとう)は一度かかると二度とかかりません。それは病原体がほとんど変化しないからです。インフルエンザは病原体がどんどん変化するので、一度かかっても次の流行では前回の免疫が効かず感染してしまいます。しかしそれでも一度かかっていれば軽く済むのです」 | |||||||

「それじゃスペイン風邪より弱いインフルエンザを、人為的に流行させれば重病にならないということになりますね」

| |||||||

「そういう考え方で弱くした病原体を投与するのが種痘ですね。ただ種痘と違いインフルエンザの病原体はどんどん変化するので、新しいインフルエンザが流行しないとワクチンが作れません」

| |||||||

「いやそういう方法ではなく、いつもの季節性インフルエンザを人為的に流行させたら効果がありませんか」

| |||||||

「どうでしょうねえ〜。効果があるかもしれませんがどうなるか分からない危険もありますね。ワクチンとは病原体そのものじゃなくて病原体の毒性を弱めたり無毒化したものですからね。 間違っても変な気は起こさないでくださいね」 | |||||||

「我々にできることは防疫体制をしっかりし、早期発見と隔離ですか」

| |||||||

「それがまっとうでしょう。 それともっと重要なことがあります」 | |||||||

「なんでしょう?」

| |||||||

「欧州では戦争のために人手も肥料もなく農業生産が低調となり、更に鉄道も軍事が優先されて、農産物を輸送するのも困難となっています。戦場では水たまりの中をネズミが走り回る塹壕暮らしです。ですから通常の生活している人ではなく、栄養失調とか半分病気の人たちをインフルエンザが襲ったのです」

| |||||||

「でも日本はそういう状況ではなかった。それなのに40万もの人が亡くなった」

| |||||||

「それでも欧州よりは死亡率は低いのです。ともかく平素から食事の栄養やバランスに配慮すべきです」

| |||||||

「健康ならインフルエンザにかかりにくく、かかっても重篤にならないということですか」

| |||||||

●

1918年の9月に、ついに九州でインフルエンザ患者発生が報告された。この時代、旅客飛行機はない。中国や朝鮮から船で来た人が病気を運んできたと思われる。● ● 10月に入ると大分県の756人を筆頭に九州全県で死者が出た。そして流行はどんどん東進し中国、関西、東海と進んで関東でも患者が発見された。現代日本より流行が広がるのが遅いのは交通機関が未発達であることと、人の移動が盛んでなかったことによる。 11月には北海道まで広まり、すべての県で11月だけで1000人以上の死者が出た。 政策研究所のコントロールの元、各省庁、県、郡、市町村、医師会は粛々と治療、隔離にあたった。 小沢医師はほぼ毎日来て対策を協議している。 そんなさなかの11月11日、ドイツ新政府代表団は連合国側との休戦協定に調印した。休戦協定と言っても、単に戦闘をやめるだけでなく、ドイツ海軍艦船の抑留、陸軍の撤退、武器の引き渡しなど勝者敗者がはっきりしたものである。 ●

1918年11月末● ● ここは政策研究所である。中野中佐と米山、石原、幸子が集まっている。 | |||||||

「欧州の戦争は終わり、インフルエンザも峠を越したと。やっと一息だね」

| |||||||

「一刻も早くインフルエンザ流行を抑え込むことですね」

| |||||||

「戦争が終わった後の経済失速が怖いですね。このインフルエンザも経済に大きなダメージを与えていますし」

| |||||||

「お忘れですか、関東大震災を」

| |||||||

「いやあ、我が部隊は最強だね。この三人で1個師団どころか1軍団の価値はある ぜひともインフルエンザ流行を押さえきってほしい。大戦後の経済計画と震災対応もこのメンバーで決まりだな」 | |||||||

「私はもう燃え尽きました。正直なところ職を辞して主婦に戻りたいです」

| |||||||

「口ではそう言っても、この仕事を離れたら心に穴が開いたようになりますよ。 もし気分転換したいなら皇国大学の教授でもやりますか」 | |||||||

「ご冗談を、皇国大学には女性教授どころか女子学生もいないじゃないですか。それに私には教えるものがありません」

| |||||||

「それこそご冗談を、プロジェクトマネジメントとか国際政治とか発想学とか、伊丹さんの希望に合わせて学科でも講座でも開設させますよ」

| |||||||

「インフルエンザが一段落したら、私もお暇を頂きたいところです」

| |||||||

「おいおい、それじゃなにか、どこかの連隊に行って大隊長でもするか | |||||||

「私がもし中野中佐からお声がかからなかったなら、今年陸軍大学校を卒業したはずです。でも主席や次席で卒業して、ゆくゆく将官になろうと | |||||||

「そう力むな。どうせこの三人は、ここで頑張るしかないんだから」

| |||||||

●

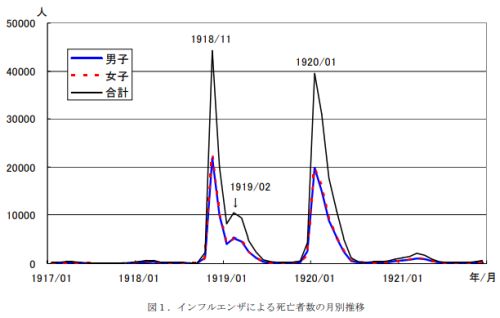

1918年12月● ● インフルエンザはほぼ終焉した。インフルエンザの流行は8週間と言われるがまったくそのとおりだ。国中に流行するのに8週間かかり、一通り感染してしまうと免疫ができるからだろう。 現実の日本では1918年10月から1919年1月にかけて約26万人の人が亡くなりました。 しかし日本でのスペイン風邪の流行はこれで終わらない。1年後の1920年1月の第二回目の流行で約13万の死者、そして1921年1月の第三回目の流行で数千人の死者が出ました。犠牲者は合わせて38万から48万と言われています 東日本大震災での死者・行方不明者が19,000人ですから、この40万という数字はとてつもない。 更に言えば、支那事変以降太平洋戦争終結までの8年間の戦没者数は310万としている |

実際に小沢医師の立場になったとして、現代のワクチンも21世紀の医療設備も医薬品も国民全体に防疫の知識もなければ、インフルエンザ対策になにができるものだろうか?

もちろん国家権力という後ろ盾があれば、隔離とか治療方法の徹底などできるかもしれないが、元々栄養状態が劣悪で不潔な環境下では有効なことができないと思うが、どうだろう?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

「植物はなぜ動かないのか」稲垣栄洋、ちくまプリマー新書、2016、p.122 cf.ガウゼの法則 ちなみにジョン・F・ケネディは「1番以外はみなビリ」と言った。 | ||||||||||||||||

枢密院議長は初代の伊藤博文から歴代ずっと大物が就任しており、このとき1918年は山縣有朋であった。普通の大臣がいちゃもんをつけられるわけがない。 また昔の内務省とは、現在の厚生労働省、国土交通省、総務省、警察などの仕事をしていた官庁である。 | ||||||||||||||||

私は兵器も素人ですが、インフルエンザも素人です。本日の文を書くには下記を参考にしました。間違いはすべてこの小説の作者である私の責任です。 ウェブサイト:

| ||||||||||||||||

師団とは司令部を持つ作戦単位で1万から2万人の規模。 軍団とは2ないし4個師団で編成される数万人の規模。 石原軍団とは「すごいグループだぞ」という意味の愛称であって、本来の意味の軍団ではない。石原軍団は最盛時7人だったから人数から言えば小隊以下の石原分隊である。 | ||||||||||||||||

大隊とは800人くらいの軍隊の組織。大隊長は少佐か中佐がなる。 | ||||||||||||||||

石原莞爾は1918年11月陸軍大学校を次席で卒業した。成績はトップだったが、服装がだらしないとか教官と合わなかったとかで次席になったという。なおその前に陸軍士官学校を出たときも成績は3番だったが性格に難ありで6番にされた。 遡ると小学校に入る時、あまりにも優秀なので2年生として入学した。天才であったことは間違いない 軍人ばかりか一般人でも石原莞爾の「独断専行」(自分勝手、我がまま)を真似る人は多いが、学問優秀を真似る人は少ない。いや独断専行が悪いのではなく、天才でない凡才が独断専行するのが悪いのかもしれない。 | ||||||||||||||||

当時の内務省発表ではスペイン風邪の死者は39万人である。 後世の研究論文では死者数が38万から48万まで諸説ある。 | ||||||||||||||||

外資社員様からお便りを頂きました(2018.03.21)

おばQさま いつも興味深いお話しを有難うございます。 異世界ではなくて、ISOについてのお話しにコメントです。 1)品質保証の第三者認証制度:必要なさそう これはレベルの高い品質管理をしている会社ならば当然必要無いのです。 一方で、手前味噌の判定は受け入れられないから第三者にて評価させろという要求も一部にはあると思います。 ですから、この制度が必要なのは、一部であり、かつ認証会社自身も、第三者によって査定されるべきと思います。 「第三者認証が必要だ」という認証会社が、無謬性で守られているならば、これは笑い話です。 認証会社こそISO17000シリーズを取得し、第三者に審査されるべきと思います。 これをしている認証会社は、どのくらいあるのでしょうね? 2)共通要求事項 この考え方は、とても有効なのだと思います。 新規の取引先や、海外など、商習慣や品質管理の用語が異なる場合にはISO用語を、中間言語として用いることが出来れば、他の会社の品質管理体制を理解する大きな助けになります。 この部分でのISOの存在意義は多いにあるのだと思います。 これは、海外の企業などの判定や調査にも役に立つのです。 裏返せば、共通要求事項が、ある水準にあり、ISOを理解していれば、個々の会社の本質管理体制が見えるならば、それ以上の審査は不要なのです。 すでにできている会社に対しては、自己管理に移行するような事が望ましく、立派な品質管理体制を持っている大会社に対して、膨大な審査をして高額な審査料を要求するような審査も不要なのです。 1)2)について、身の程を知って、謙虚に、自分に厳しく管理をしていれば、健全なビジネスは続いているのだと思います。 市場が無くなった来て、市場拡大の為に「マネジメント・システム」という持て余すような事項に手を出すことの方が危険なのだと思います。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。先週から何度かアンチサヨクデモに参加して、毎回雨に降られ風邪気味で昨日(3/20)には鼻水が止まらず寝込んでしまいました。 認証機関は当然ですが、ISO17000シリーズで規制を受け、認定機関から審査されています。とはいえ過去には苦情受付窓口を表示しておかなければならないという規制を守っていない認証機関に「表示していないよ」と教えてやったことがあります。 「早急に対応しました」と返事を受けましたが、そこを認定していた認定審査では見逃していたのでしょうか? 認定機関を審査承認するのはどこかとなりますが、これは認定機関が相互承認と言ってお互いに審査することになっています。 ところがこれまただいぶ前ですが、日本の某認定機関のISO17000シリーズの解釈が誤っていたという話もありました。 車のレギュレーションを守っていないとか、携帯電話会社の情報漏洩とか、世の中に不祥事は絶えませんが、ISO認証制度だって叩けば埃だらけだと思います。ただ一般国民が関心を持っていない→ISOなどどうでもいい→誰も問題にしないのでしょう。 「中間言語」という言葉を聞いて思い出したのですが、外資社員様は山本七平からですか? ググるとラリー・シンカー(Larry Selinker)が1972年に唱えたのが初出とありましたが、日本では山本七平が「当たり前の研究」(1980)で使ったのが初めてだと記憶しています。外資社員様は山本七平を読んでいるからそこからかなと思いました。 >身の程を知って、謙虚に、自分に厳しく管理をしていれば 1996年に「環境マネジメントシステム規格」という言葉が現れたとき、ウワーすごいもんだと思いました。(ISO9001では2000年から) でも定義をよく見ると「環境マネジメントシステム」って企業のマネジメントシステムのサブシステムではないのです。「企業のマネジメントシステムの環境に関わる部分(part)」なのです。「マネジメントシステムの部分」を一般語のマネジメントシステムと説明したのは錯誤なのか故意なのか、どうだったのでしょうか? そしてISOが決めたマネジメントシステムならば、それを満たせば会社が良くなるという発想が生まれ、そのように説明し、それを信じ込んだということだと思います。 更にはISO規格要求にある要求事項が絶対という理解(誤解)がメインとなりました。絶対であるなら、ISO規格が過去何度も改定され要求事項が増えたり減ったりするはずがありません。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる